| Der Schauplatz Reetz (Neumark) 1945 | ||

| Janine Fubel, 08.05.2025 | ||

|

||

| Der Ort Reetz (Neumark) östlich der Oder verwandelte sich bei Kriegsende 1945 in einen großen Evakuierungsschauplatz, an dem sich Erfahrungen von Flucht, Deportation und Vertreibung verschränkten. | ||

|

||

|

28.1.1945. Deutschland. 38 Kilometer seit dem letzten Nachtlager (gestern). Damit haben wir in zwei Tagen 90 Kilometer geschafft. Deutschland hat uns unwirtlich empfangen, mit Schneegestöber, heftigem Wind, fast ausgestorbenen Dörfern. Die Leute hier, die Deutschen, fürchten den Zorn des Russen. Sie fliehen und lassen all ihr Hab und Gut zurück. […] 30.1.1945.

[…] Die Bewohner sind fürchterlich verschreckt.

[…]

Bei Ihnen hat man alles auf den Kopf gestellt und alles Brauchbare

mitgenommen. Der Luxus der Einrichtungen ist kaum zu beschreiben, der

Reichtum und die Erlesenheit dieser Sachen ist

überwältigend.

Unsere Slawen werden Augen machen.1 Wladimir Gelfand, sowjetischer Soldat |

||

| |

||

| Ende Januar 1945 überwand die sowjetische Armee den sogenannten Ostwall, der in den 1930er Jahren an der deutsch-polnischen Grenze errichtet worden war. Anschließend drangen sowjetische Truppen unter immensem Tempo in das pommersche und brandenburgische Gebiet der Neumark bis an den Fluss Oder vor, wo sie Anfang Februar vorerst zum Stehen kommen sollten. Zuvor hatten Flüchtlingstrecks und Kolonnen von Kriegsgefangenen, die von den Wachmannschaften westwärts getrieben wurden, das Vordringen der Roten Armee angekündigt. Am Kriegsende kam es gleichzeitig zu Deportationen sowie zivilen und militärischen Fluchtbewegungen, wie sich am Beispiel der vormals deutschen und heute polnischen Kleinstadt Reetz (Recz) anhand von Tagebuchaufzeichnungen, Briefen und Fotografien eindrücklich offenlegen lässt.² Von einem geordneten Rückzug konnte trotz propagandistischer Verlautbarungen ebenso wenig die Rede sein wie von einer rechtzeitigen Evakuierung der Bevölkerung. Vielmehr glich die chaotische Situation der eines Durchgangsbahnhofs und stellte „ein schauriges Gegenstück zu dem einst so gepriesenen Septemberfeldzug des Jahres 1939“ dar.³ | ||

| |

||

Reetz (Neumark) |

||

| Die Kleinstadt Reetz liegt an der Ina, einem Nebenfluss der Oder, und gehörte bis 1945 zum Kreis Arnswalde in der Neumark. Der Kreis war Teil der preußischen Provinz Brandenburg gewesen, bis er 1938 im Zuge der Verwaltungsneugliederung an Pommern überging. Zu dieser Zeit zählte Reetz 3.646 Einwohner:innen.⁴ In der Stadt befand sich auch eine kleine jüdische Gemeinde, deren Synagoge und Friedhof während des Novemberpogroms 1938 zerstört wurden.⁵ Der deutsche Angriff auf Polen 1939 berührte die Ortschaft im Grenzgebiet zunächst nur indirekt. Das Personal des nördlich gelegenen Luftwaffen-Flugplatzes Gabbert suchte Reetz als nächstgelegene Kleinstadt auf und wohnte teilweise auch dort. Während des Krieges erlebte Reetz zudem einen Zuzug von Frauen und Kindern, die aus den luftkriegsbedrohten Städten in die ländlichen Regionen Ostdeutschlands evakuiert wurden. Im Januar 1945, als die sowjetische Großoffensive auf das Reichsgebiet begann, kamen westwärts ziehende Flüchtlinge aus den benachbarten Reichsgaue „Wartheland“ und „Danzig-Westpreußen“ hinzu, die als erstes von der sowjetischen Großoffensive betroffen waren. Kaum mehr als zwei Wochen später waren die Menschen in Reetz, bei denen es sich vor allem um Frauen, Kinder und ältere Personen handelte, selbst von Flucht und Krieg betroffen. | ||

| |

||

Kriegsschauplatz Neumark 1945 |

||

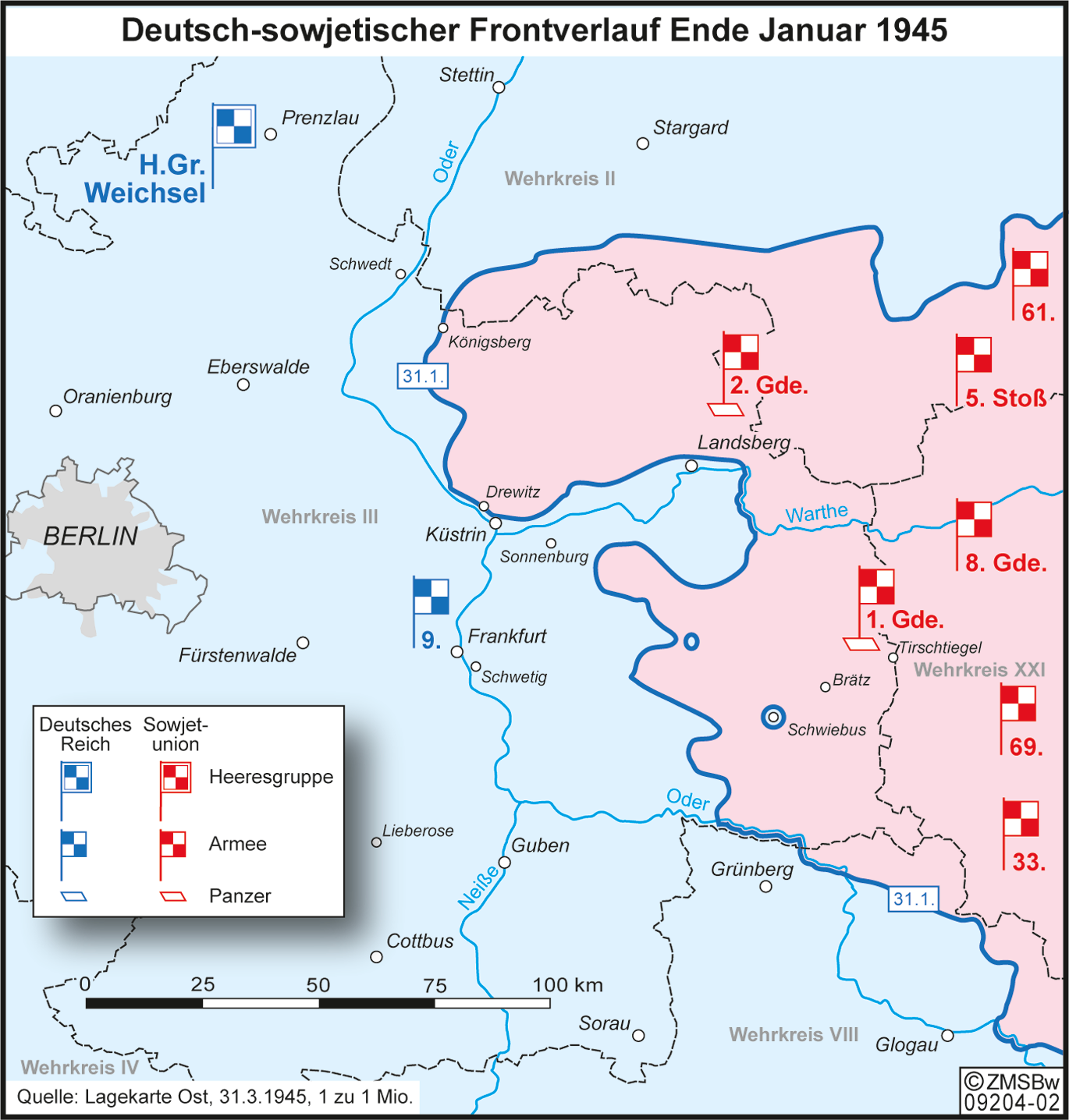

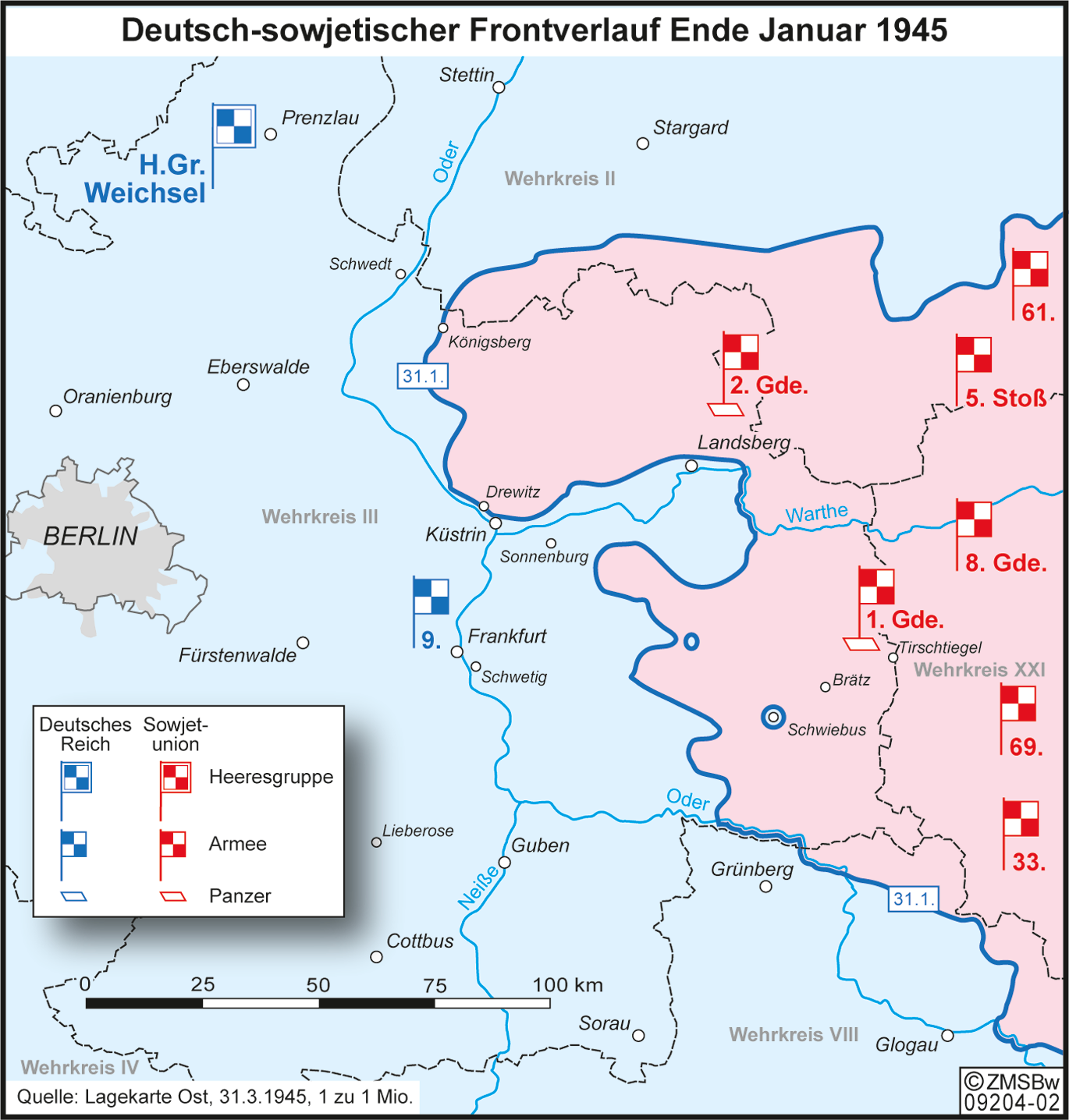

| Am 12. Januar 1945 begann die Winteroffensive der Roten Armee. Im Mittelabschnitt der Ostfront, der Reetz betreffen sollte, starteten zwei Tage später die vor Warschau zusammengezogenen sowjetischen Einheiten ihren Großangriff mit dem Ziel, nach Berlin vorzustoßen. Sie waren der Wehrmacht nicht nur personell und materiell überlegen, sondern hatten auch die klimatischen Verhältnisse auf ihrer Seite: Schneeverwehungen machten es leichter, die Wehranlagen des „Ostwalls“ zu überwinden. In kurzer Zeit brach die Rote Armee den Widerstand der wenigen deutschen Verbände und löste gewaltige Fluchtbewegungen aus. Im Unterschied zum Ersten Weltkrieg war die deutsche Seite diesmal nicht bereit, beim Rückzug hinter die Reichsgrenzen, nunmehr die von 1939, zu kapitulieren. Vielmehr setzten die unter dem Kommando der Heeresgruppe „Weichsel“ stehenden Verbände im Februar im Kreis Arnswalde zur Gegenoffensive an. In Reetz kam es daraufhin zwei Mal zu Evakuierungsanordnungen und wochenlangen Gefechten. Der Grund war, dass für die Stadt nunmehr die Regelungen für „rückwärtige Gebiete“ griffen. | ||

|

||

| Deutsch-sowjetischer

Frontverlauf Ende Januar 1945. Zentrum für Sozialwissenschaften und Militärgeschichte der Bundeswehr, Rechte vorbehalten – freier Zugang ↗ |

||

| Der militärische Begriff „rückwärtige Gebiete“ bezog sich auf die Bereiche unmittelbar hinter der Frontlinie. Sie hatten die Funktion, die dortigen Einheiten zu versorgen sowie das Kampfgeschehen zu unterstützen. Entsprechend waren diese Gebiete zu räumen und zu „sichern“. Daran hielten die Sicherungseinheiten der Wehrmacht und der (Feld-)Polizei auch fest, als sich 1944/45 die Kampfhandlungen auf das Reichsgebiet verlagerten. Gemeinsam mit den Wachmannschaften räumten sie Gefängnisse und Zwangslager, gingen gegen Zivilist:innen vor, die sich für eine Beendigung des Krieges und die kampflose Übergabe ihrer Ortschaften einsetzten, und nahmen deutsche Soldaten fest, die nicht weiterkämpfen wollten. Zudem bedrohten sie Zwangsarbeiter:innen, die sich nicht an ihren Arbeitsplätzen aufhielten, mit dem Tod – ebenso solche, die sich Lebensmittel beschafften. Sie wurden der Plünderung beschuldigt. Gleichzeitig waren die Einheiten für die Regulierung der Flüchtlingstrecks zuständig, um dem deutschen Militär die Wege an die Front freizuhalten. Seit Beginn der sowjetischen Winteroffensive boten die Landstraßen und Bahnhöfe der Neumark ein chaotisches Bild, wie die Zeilen der Anwohnerin Dora Münch zeigen: | ||

|

||

| Reetz, Ende Januar 1945. Die Stadt liegt unter einer dichten Schneedecke und es ist bitterkalt. Seit Tagen schon zeigt das Thermometer 18 – 20 Grad unter Null an. Ich friere erbärmlich auf meinem Weg in die Stadt. Tag für Tag immer dasselbe erschütternde Bild, endlose Trecks ziehen westwärts auf der Flucht vor dem Grauen des Krieges. Die Fahrzeuge hochbeladen mit Hausrat und Vorräten, im Stroh der Wagen alte Leute und Kleinkinder, unerbittlich der Kälte ausgesetzt. Der Marktplatz ist ein einziges Heerlager, vollgestopft mit Fahrzeugen, Vieh und Menschen. Ich bin erschüttert, eine sterbende Frau im nassen Stroh eines offenen Wagens sehen zu müssen. Daneben eine junge Frau, die ihr eben geborenes Kind in Decken und Kissen hüllt. Nur ein Gedanke beseelt mich, heraus aus diesem Chaos! Aber am Bahnhof draußen vor der Stadt verläßt mich die Hoffnung ganz. Seit Wochen rollen endlos lange Züge vorbei. Wie Trauben hängen die Menschen an den Güterwagen oder hocken mit Kinderwagen, Kisten und Koffern sogar auf den Dächern. Wie soll ich da mit einem Kind von anderthalb Jahren mitkommen?6 | ||

| Einerseits bewegten sich deutsche Truppen sowie Züge mit militärischem Gerät und Munition ostwärts an die Front. Gleichzeitig zogen sich deutsche Verbände und Soldaten in entgegengesetzter Richtung zurück. Auch Gefängnis- oder Lagerinsass:innen entfernten sich in Fußmärschen von der Front. Wachmannschaften brachten sie in Gebiete, die als vor Kriegshandlungen sicher erachtet wurden. Auf den Straßen war zudem die westwärts flüchtende Bevölkerung unterwegs. Die Evakuierung ziviler Einrichtungen und Personen aus den kriegsgefährdeten Gebieten war nicht rechtzeitig geplant worden. Erst als die Front auf circa 20 bis 30 Kilometer herangerückt war, erging der Räumungsbefehl. Er kam einer Aufforderung zur Flucht gleich. Sobald ein Gebiet von deutschen Einheiten aufgegeben worden war, zerstörten Pioniereinheiten der Wehrmacht Brücken sowie die Trinkwasser-, Gas- und Stromleitungen. Für die zurückbleibende Bevölkerung war dies verheerend. | ||

| |

||

Kriegsende in Reetz (Neumark) 1945 |

||

| Obwohl am 28. und 29. Januar 1945

Räumungsbefehle

für den Kreis Arnswalde ergangen waren, begab sich nur ein

Teil

der Reetzer Bevölkerung auf die Flucht, und das auch erst am

4.

und 5. Februar. Die deutsche Propaganda und die Bunkeranlagen des

„Ostwalls“ hatten dafür gesorgt, dass sich

viele

sicher fühlten und nicht bereit waren, ihren Heimatort zu

verlassen. Man sorgte sich auch um das Schicksal des eigenen Hauses

oder des Viehs. Hinzu kamen die winterlichen Temperaturen weit unter

dem Gefrierpunkt, sodass vor allem alte Menschen oder Mütter

mit

Kleinkindern einen Fußmarsch scheuten. Die Mehrzahl der

Bevölkerung wartete folglich ab, als die

Bürgermeister des

Kreises Arnswalde die Erlaubnis zum Aufbruch erteilten und

Evakuierungspläne mit dem Ziel Anklam ausgaben –

auch noch,

als die Stromversorgung zusammenbrach und die Rote Armee

vorrückte. So war nur etwa ein Drittel der Bevölkerung geflohen, als sowjetische Einheiten die Stadt erreichten. Auslöser für den Aufbruch war letztlich gewesen, dass die Rote Armee am 4. Februar die nahe Kreisstadt Arnswalde beschoss. Einheiten der Wehrmacht und der Waffen-SS, die erst Tage zuvor eingetroffen waren, zogen sich über Reetz nach Stargard (Szczecinski) zurück. Teile der Bevölkerung folgten. Die Flüchtlingstrecks, denen eine Kolonne sowjetischer Gefangener aus dem Kriegsgefangenenlager in Arnswalde vorausging, kündigten die nahende Front an. Wachmannschaften und zur Unterstützung eingesetzte Volkssturmangehörige trieben die Gefangenenzug in Richtung Stargard, von wo die Männer in ein Kriegsgefangenenlager in Waren (Müritz) deportiert werden sollten. |

||

|

||

| Gewaltmärsche sowjetischer und

französischer Kriegsgefangener am 4. Februar 1945 in der Mittelstraße in Reetz. Aufnahme von Werner Carow. Signatur DX893 / Archiv der Stiftung Brandenburg, Rechte vorbehalten – freier Zugang ↗ |

||

| Gefangene wurden als Erstes abtransportiert, damit sie

sich

nicht erheben oder in Gefechtssituationen, in die die

Gefangenentransporte im Januar und Februar 1945 gerieten, eingreifen

konnten.⁷ Dass Kriegsgefangene befreit und von der Roten Armee zum

erneuten Kriegseinsatz gebracht wurden,⁸ sollte um jeden Preis

vermieden werden. Die Bevölkerung teilte sich die Fluchtwege somit mit zurückgehenden Wehrmachtseinheiten und westwärts ziehenden Gefangenentrecks. Die fliehenden Reetzer:innen reihten sich dabei hinter die Kolonne der Kriegsgefangenen ein. Sie versperrten diesen damit die Wege, auf denen sie zu sowjetischen Einheiten hätten fliehen können. Gemeinsam zogen sie in Richtung Oder. Werner Carows Fotografien geben die katastrophale Stimmung einer sich unter harten klimatischen Bedingungen auf die Flucht begebenden Stadtbevölkerung wieder. Bei Kälte und Schneefall wurden die wenigen vorhandenen LKWs und Pferdewagen mithilfe von Wehrmachts- und Volkssturmangehörigen bereit gemacht. Züge für die Evakuierung der Neumark standen nur in geringer Zahl bereit, kamen in Reetz aber zum Einsatz. Der Fluss Ina war gefroren, sodass ein Abtransport über Wasser nicht möglich war. Mit wenig Hab und Gut sowie kaum Schutz vor der Witterung floh ein Teil der Bevölkerung in Trecks mit den Flüchtlingen, die Tage zuvor in Reetz eingetroffen waren. Am 6. Februar griffen sowjetische Einheiten Reetz an. In der Nacht zum 7. Februar rückten Stoßtrupps in die Stadt ein. Die Besetzung der Ortschaft war von erbitterten Kämpfen begleitet. Auf den Einmarsch folgte die Entwaffnung des Volkssturms. Sowjetische Soldaten requirierten Pferde und Motorräder, belegten und plünderten Häuser oder setzten diese in Brand. Frauen und Mädchen erlitten Vergewaltigungen. Todeslisten, die Anwohnerinnen führten, belegen die große Anzahl ziviler Todesopfer in Reetz. Sie fielen während der sowjetischen Besatzung noch bis in den April Erschießungen und Krankheiten zum Opfer oder begingen Suizid. Unmittelbar nach dem Einmarsch setzte zudem die Verschleppung deutscher Männer und Frauen zur Zwangsarbeit ein. Hiervon betroffen waren vor allem Personen, denen eine Parteimitgliedschaft nachgewiesen werden konnte. Ein Verdacht reichte bereits aus. Andererseits erlebten in der Region eingesetzte französische Zwangsarbeiter, die nicht mehr westwärts getrieben worden waren oder sich versteckt hatten, die sowjetische Ankunft als Befreiung. Da die Kämpfe um Reetz andauerten, weil deutsche Truppen hier zum Gegenangriff übergingen, evakuierte die Rote Armee die Bevölkerung aus dem Gefechtsgebiet. Schätzungsweise 1.500 Personen, die nicht geflohen waren, mussten die Stadt am 12. Februar verlassen – „gegen Abend ging die Völkerwanderung los“, wie eine Beobachterin schrieb.⁹ Sie kamen in weiter entlegenen Ortschaften unter und mussten ihre Unterkunft mitunter mehrfach wechseln, bevor sie nach drei Wochen zurückkehren konnten. Anschließend betätigte sich die Bevölkerung in Reetz bei Aufräumarbeiten, beim Rückbau von Maschinen, die in die Sowjetunion abtransportiert wurden, in der medizinischen Versorgung oder der Landwirtschaft. In den folgenden Wochen und Monaten kehrten Flüchtlinge, die nach Mecklenburg gelangt waren, zurück und mussten sich eine neue Bleibe sowie über die sowjetische Ortskommandantur auch Arbeit suchen – schätzungsweise 80 Prozent der Reetzer Wohnhäuser waren nach dem Ende der Kampfhandlungen zerstört. Nach wie vor fanden Deportationen statt, Menschen mussten Zwangsarbeit leisten. Nachdem das Gebiet östlich der Oder formal unter polnische Verwaltung gestellt worden war, setzte im Juli die Vertreibung der deutschen Bevölkerung ein. Auf dem Reetzer Marktplatz versammelt und unter polnische Bewachung gestellt, liefen die von Hunger gekennzeichneten Menschen mit dem wenigen, was ihnen noch verblieben war, in langen Fußmärschen zur Oder in eine ungewisse Zukunft. |

||

|

Fußnoten ² Für den Beitrag habe ich Briefe, Tagebücher und Fotografien ausgewertet, die im Archiv der Stiftung Brandenburg verwahrt werden. Ein Teil von ihnen ist auch in einer Quellenedition abgedruckt. Vgl. „Man bleibt eben immer der Flüchtling.“ Eine Quellenedition zur Flucht und Vertreibung aus dem Kreis Arnswalde 1945–1947, hrsg. von Klaus Neitmann. Berlin 2020. ³ Hielscher, Alexander Karl: Das Kriegsende im Westen des Warthelandes und im Osten der Kurmark. Bielefeld 1987, S. II. ⁴ Vgl. Rademacher, Michael: Landkreis Arnswalde. Internetadresse: www.eirenicon.com/rademacher (letzter Zugriff: 18-12-2024). ⁵ Vgl. Lexikon zur Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum: Arnswalde (Neumark/Brandenburg). Internetadresse: www.jüdische-gemeinden.de (letzter Zugriff: 18-12-2024). ⁶ Tagebuchaufzeichnungen Dora Münch, abgedruckt in: „Man bleibt eben immer der Flüchtling.“, S. 131–135, hier S. 131. ⁷ Vgl. Fubel, Janine: Evakuierungs- und Kriegsschauplatz Mark Brandenburg. Das Aufeinandertreffen von Ostfront und „innerer“ Front im Januar 1945. In: Militärgeschichtliche Zeitschrift 81,1 (2022), S. 174–208, hier S. 200 f. ⁸ Vgl. Overy, Richard: Russlands Krieg 1941–1945. Reinbek 2012, S. 409. ⁹ Brief Christa Müller vom 3.6.1947, in: Archiv der Stiftung Brandenburg. |

||

| |

||

|

Geographischer Kontext

|

||

Janine Fubel, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrgebiet Public History des Historischen Instituts an der FernUniversität in Hagen; 2023 Dissertation zu „Krieg, Bewegung und extreme Gewalt im Raum Berlin-Brandenburg: Die Evakuierung und Auflösung des KL-Komplexes Sachsenhausen 1945“ in den Geschichtswissenschaften der Philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin mit Archiv- und Forschungsaufenthalten u. a. in Großbritannien, Israel, Polen, Russland, Tschechien und den USA. Publikationen (Auswahl): Space in Holocaust-Research. A Transdisciplinary Approach to Spatial Thinking, hrsg. zusammen mit Alexandra Klei und Annika Wienert, Berlin: De Gruyter 2024; Der Zweite Weltkrieg als Evakuierungskrieg. Praktiken der Deportation, Räumung und Zerstörung im militärischen Rückzug, Sonderausgabe der Militärgeschichtlichen Zeitschrift 81,1 (2022), hrsg. zusammen mit Felix Ackermann und Claudia Weber. |

| A case study in wartime flight and civilian turmoil | ||

| Janine Fubel, 08.05.2025 | ||

|

||

| At the end of the war in 1945, the town of Reetz (Neumark) east of the Oder was transformed into a large evacuation centre where experiences of flight, deportation and expulsion intertwined. | ||

|

||

| 28

January 1945. Germany. 38 kilometers since our last overnight stop

(yesterday). We have managed 90 kilometers in two days. Germany has

greeted us inhospitably, with snow flurries, fierce winds, and almost

completely deserted villages. The people here, the Germans, fear the

wrath of the Russians. They are fleeing, leaving behind all their

belongings. […] 30 January 1945. […] The locals are terribly frightened. […] Their homes have been ransacked and anything of use has been taken. But the lavishness of these houses—the furnishings and interiors—is almost indescribable. And the wealth and refinement of these people’s possessions is overwhelming. Our Slavs will be amazed.¹ Wladimir Gelfand, Soviet soldier |

||

| |

||

| At the

end of January

1945, the Soviet army broke through the so-called Ostwall ("Eastern

Wall"), a line of fortifications that had been constructed in the 1930s

along the German-Polish border. Moving at a tremendous pace, Soviet

troops advanced into the Pomeranian and Brandenburg regions of the

Neumark, pushing forward to the Oder River, where their progress came

to a temporary halt in early February. Prior to this, columns of refugees and prisoners of war—driven westward under guard—had heralded the advance of the Red Army. At the end of the war, there were waves of deportations alongside both civilian and military flight. The full extent of this upheaval becomes strikingly clear in the example of the small German town of Reetz (today Recz, in Poland), where recovered diaries, letters, and photographs offer poignant glimpses into the experiences of those caught in the turmoil.² Despite official propaganda, there could be no talk of an orderly withdrawal, nor of a timely evacuation of the civilian population. Rather, the situation resembled the chaos of a crowded transit railway station and has been described as a “grim counterpart to the once-celebrated September campaign of 1939.”³ |

||

| |

||

Reetz (Neumark) |

||

| The small town of Reetz

lies on the Ina

River, a tributary of the Oder, and belonged to the district of

Arnswalde in the Neumark until 1945. The district had belonged to the

Prussian province of Brandenburg until it was transferred to Pomerania

in 1938 as part of an administrative reorganization. At that time,

Reetz had a population of 3,646.⁴ There was also a small Jewish

community in the town. During the November pogrom of 1938, the

synagogue and Jewish cemetery were destroyed.⁵ The German invasion of Poland in 1939 initially had only an indirect impact on this border town. Personnel from the Gabbert airbase to the north frequented Reetz as the closest small town, and some of them even lived there. During the war years, Reetz also saw an influx of women and children who had been evacuated from cities threatened by Allied air raids and relocated to the rural regions of eastern Germany. In January 1945, as the major Soviet offensive on German territory began, streams of refugees from the nearby Reichsgaue of “Wartheland” and “Danzig–West Prussia”—the first areas to be affected—began moving westward. Just over two weeks later, the residents of Reetz—mostly women, children, and elderly people—also became swept up in the upheaval of flight and war. |

||

| |

||

The Theatre of War: Neumark 1945 |

||

| On January 12, 1945, the

Red Army

launched its winter offensive. In the central sector of the Eastern

Front—which would soon affect the town of

Reetz—Soviet

units that had assembled near Warsaw began their major assault two days

later, with the goal of advancing toward Berlin. The Red Army held not

only numerical and material superiority over the Wehrmacht, but also

benefited from favorable weather conditions: snowdrifts made it easier

to breach the defensive fortifications of the so-called Eastern Wall. Within a short time, the Red Army broke through the resistance of the few scattered German units and triggered a mass exodus of refugees. Unlike in the First World War, this time the German side was unwilling to surrender as it retreated behind the borders of the Reich—now those of 1939. Instead, the forces under the command of Army Group “Vistula” launched a counteroffensive in February in the district of Arnswalde. As a result, Reetz experienced two separate evacuation orders and weeks of intense fighting. The reason was that the city had now come under the regulations governing “rear areas.” |

||

|

||

| Zentrum für

Sozialwissenschaften und Militärgeschichte der Bundeswehr: German-Soviet front line at the end of January 1945, Free access – no reuse ↗ |

||

| The military term for

“rear

areas” (in German, “rückwärtige

Gebiete”)

referred to the zones immediately behind the front lines. These areas

served to supply the units at the front and to support combat

operations. Accordingly, they were to be cleared and

“secured.” The Wehrmacht’s security units

and the

(field) police adhered to this principle even as the fighting shifted

to German territory in 1944/45. Together with guard units, they cleared

prisons and forced labor camps, took action against civilians who

advocated for an end to the war and the peaceful surrender of their

towns, and arrested German soldiers who no longer wished to fight. They

also threatened forced laborers with death if they were found away from

their workplaces—including those who were trying to obtain

food—accusing them of looting. At the same time, they were

responsible for managing streams of refugees to keep routes to the

front clear for German military movements. From the beginning of the Soviet winter offensive, the roads and railway stations of the Neumark region became scenes of disarray and confusion, as illustrated by the words of local resident Dora Münch: |

||

|

||

| Reetz, late January 1945. The town lies under a thick blanket of snow, and it is bitterly cold. For days now, the thermometer has shown between minus 18 and 20 degrees Celsius. When I go into town I freeze to my very core. And day after day, there’s the same harrowing sight: endless columns of refugees heading west, fleeing the horrors of war. Their vehicles are piled high with household goods and provisions; in the wagons, elderly people and small children lie on beds of straw, mercilessly exposed to the cold. The market square has become one big military encampment, crammed with vehicles, livestock, and people. I’m shaken to see a dying woman lying in wet straw in an open wagon. Next to her, a young woman wraps her newborn child in blankets and pillows. Only one thought consumes me: I must get away from this chaos! But at the station outside town, my last hope deserts me. For weeks, endlessly long trains have been passing by. People hang off the freight cars like grapes, or squat with prams, boxes, and suitcases, even on the roof. How am I supposed to manage that with an eighteen-month-old child?⁶ | ||

| As German troops and

trains carrying

military equipment and ammunition moved eastward toward the front,

German units and individual soldiers were retreating in the opposite

direction. Prison and camp inmates were also being moved on foot away

from the front lines. Guard units escorted them to areas considered

safe from combat operations. The roads were also crowded with civilians fleeing westward. The evacuation of civil institutions and civilians from the war-threatened areas had not been adequately planned in advance. Evacuation orders were only issued when the front was already within roughly 20 to 30 kilometers—in effect, it was a call to flee. Once an area had been abandoned by German forces, Wehrmacht engineering units destroyed bridges, as well as drinking water supplies, gas lines, and power grids. For those left behind, the consequences were devastating. |

||

| |

||

The End of the War in Reetz (Neumark), 1945 |

||

| Although evacuation orders for the Arnswalde district

were

issued on January 28 and 29, 1945, only part of Reetz’s

population fled—and even then, not until February 4 and 5.

German

propaganda and the fortifications of the “Eastern

Wall” had

given many residents a false sense of security and made them unwilling

to leave their hometown. People were also concerned about the fate of

their homes and livestock. Added to this were the bitter winter

temperatures far below freezing, which especially deterred elderly

people and mothers with small children from attempting the journey on

foot. As a result, most of the population hesitated even after the

district mayors gave permission to depart and issued evacuation plans

with Anklam as the destination—and people continued to wait,

even

when the power supply failed and the Red Army started their advance. By the time Soviet units reached the town, only about a third of the population had fled. What finally triggered the exodus was the shelling of the nearby district capital, Arnswalde, by the Red Army on February 4. Wehrmacht and Waffen-SS units, which had arrived only days earlier, withdrew through Reetz toward Stargard (Szczecinski). Some of the civilian population followed. The refugee convoys, led by a column of Soviet prisoners from the POW camp in Arnswalde, signaled that the front was close. Guard units, supported by members of the Volkssturm, drove the prisoner column toward Stargard, from where the prisoners were to be deported further to a POW camp in Waren (Müritz). Prisoners were the first to be transported out, in order to prevent any uprisings or interference during combat situations—which many of the prisoner transports encountered in January and February 1945.⁷ The prospect of prisoners of war being liberated and then rearmed by the Red Army for renewed military deployment was to be avoided at all costs.⁸ The civilian population thus shared the escape routes with retreating Wehrmacht units and westward-bound columns of prisoners. The fleeing residents of Reetz joined the end of the prisoner convoy, inadvertently blocking any potential escape paths the prisoners might have used to reach Soviet forces. Together, they moved toward the Oder River. Werner Carow’s photographs capture the catastrophic atmosphere of a town population forced to flee under harsh winter conditions. In the cold and falling snow, the few available trucks and horse-drawn carts were hastily prepared with the help of members of the Wehrmacht and the Volkssturm. Only a limited number of trains were available for evacuating the Neumark region, but some were deployed in Reetz. The Ina River was frozen, making transport via water impossible. Carrying only a few belongings and with little protection from the elements, some of the population fled in convoys alongside refugees who had arrived in Reetz in the days before. |

||

|

||

| Signatur DX895 /

Archiv der Stiftung Brandenburg, Free

access - no reuse ↗ A column of refugees gathered in Reetz's market square on February 4, 1945, with trucks covered by tarpaulins and horse-drawn wagons, Photograph by Werner Carow. |

||

|

||

| Signatur DX898 / Archiv der Stiftung Brandenburg, Free

access - no reuse ↗ A truck loaded with refugees and their belongings in front of the “Deutsches Haus” hotel on the market square in Reetz on February 4, 1945, Photograph by Werner Carow. |

||

|

||

| Signatur DX897 / Archiv der Stiftung Brandenburg, Free

access - no reuse ↗ Trucks with refugees at the market square in Reetz on February 4, 1945, Photo by Werner Carow. |

||

|

||

| Signatur DX896 / Archiv der Stiftung Brandenburg, Free

access - no reuse ↗ Refugees with carts at the market square in Reetz on February 4, 1945, Photo by Werner Carow. |

||

|

||

| Signatur DX894 / Archiv der Stiftung Brandenburg, Free

access - no reuse ↗ Refugee convoy in front of the “Deutsches Haus” hotel on the market square in Reetz on February 4, 1945, Photo by Werner Carow. |

||

| On February 6, Soviet units launched an attack on

Reetz.

During the night of February 7, assault troops entered the town. The

occupation was accompanied by fierce fighting. Following the invasion,

the Volkssturm was disarmed. Soviet soldiers requisitioned horses and

motorcycles, occupied and looted homes, or set them on fire. Women and

girls were subjected to rape. Death lists compiled by local residents

testify to the high number of civilian casualties in Reetz. These

victims were executed, died from illness, or took their own

lives—in some cases as late as April, during the continuing

Soviet occupation. Immediately after the Red Army’s arrival, the forced deportation of German men and women for labor also began. Those primarily targeted were individuals with proven membership in the Nazi Party—though mere suspicion was often enough. Meanwhile, French forced laborers deployed in the region, who had either not been driven westward or had gone into hiding, experienced the arrival of the Soviets as a liberation. With German troops launching counterattacks, the fighting around Reetz continued, so the Red Army evacuated the remaining civilian population from the combat zone. On February 12, an estimated 1,500 people who had not fled were forced to leave the town—“toward evening, the migration began,”⁹ as one account puts it. They were relocated to more remote villages and, in some cases, had to change accommodations multiple times before being allowed to return three weeks later. Afterward, the local population in Reetz was assigned to cleanup operations, dismantling machines designated for transport to the Soviet Union, providing medical care, or working as farm laborers. In the weeks and months that followed, refugees who had fled as far as Mecklenburg began to return and were required to find new housing and employment, the latter to be arranged through the local Soviet command post. By the time the fighting finally ended, it is estimated that around 80 percent of the town’s residential buildings had been destroyed. Meanwhile, deportations for forced labor to the Soviet Union continued. Following the formal transfer of the area east of the Oder River to Polish administration, the expulsion of the German population began in July. Gathered on Reetz’s market square and placed under Polish guard, the emaciated residents—carrying what little they had left—set out on long journeys on foot toward the Oder River, into an uncertain future. English translation: William Connor↗ |

||

|

Footnotes ² For this article, I consulted letters, diaries, and photographs held in the archives of the Stiftung Brandenburg. Some of these sources have also been published in a source edition. See: „Man bleibt eben immer der Flüchtling.“ Eine Quellenedition zur Flucht und Vertreibung aus dem Kreis Arnswalde 1945–1947, edited by Klaus Neitmann. Berlin 2020. ³ Hielscher, Alexander Karl: Das Kriegsende im Westen des Warthelandes und im Osten der Kurmark. Bielefeld 1987, p. II. ⁴ Cf. Rademacher, Michael: Landkreis Arnswalde. Internet address: www.eirenicon.com/rademacher (last access 2024-12-18). ⁵ Cf. Lexikon zur Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum: Arnswalde (Neumark/Brandenburg). Internet address: https://www.jüdische-gemeinden.de (last access 2024-12-18). ⁶ Diary entries by Dora Münch, reprinted in: „Man bleibt eben immer der Flüchtling.“, pp. 131–135, here p. 131. ⁷ Cf. Fubel, Janine: Evakuierungs- und Kriegsschauplatz Mark Brandenburg. Das Aufeinandertreffen von Ostfront und „innerer“ Front im Januar 1945. In: Militärgeschichtliche Zeitschrift 81,1 (2022), pp. 174–208, here p. 200f. ⁸ Cf. Overy, Richard: Russlands Krieg 1941–1945. Reinbek 2012, p. 409. ⁹ Letter from Christa Müller dated 3 June 1947, in: Archive of the Stiftung Brandenburg. |

||

| |

||

|

Geographical context

|

||

Janine Fubel is a research associate in the Public History department at the Historical Institute of the FernUniversität in Hagen. In 2023, she completed her PhD in History at the Faculty of Humanities of Humboldt University in Berlin with a dissertation titled “Krieg, Bewegung und extreme Gewalt im Raum Berlin-Brandenburg: Die Evakuierung und Auflösung des KL-Komplexes Sachsenhausen 1945” (War, Movement, and Extreme Violence in the Berlin-Brandenburg Region: The Evacuation and Dissolution of the Sachsenhausen Concentration Camp Complex in 1945). Her research included archival work and study visits in, among other places, the United Kingdom, Israel, Poland, Russia, the Czech Republic, and the United States. Selected publications: Space in Holocaust Research: A Transdisciplinary Approach to Spatial Thinking, edited together with Alexandra Klei and Annika Wienert, Berlin: De Gruyter, 2024; Der Zweite Weltkrieg als Evakuierungskrieg. Praktiken der Deportation, Räumung und Zerstörung im militärischen Rückzug (The Second World War as a War of Evacuations: Practices of Deportation, Clearance, and Destruction during Military Retreats), special issue of the Militärgeschichtliche Zeitschrift 81,1 (2022), co-edited with Felix Ackermann and Claudia Weber. |