Советский воин — освободитель Европы: психология и поведение на завершающем этапе войны |

||

| 28.01.2017 | ||

|

||

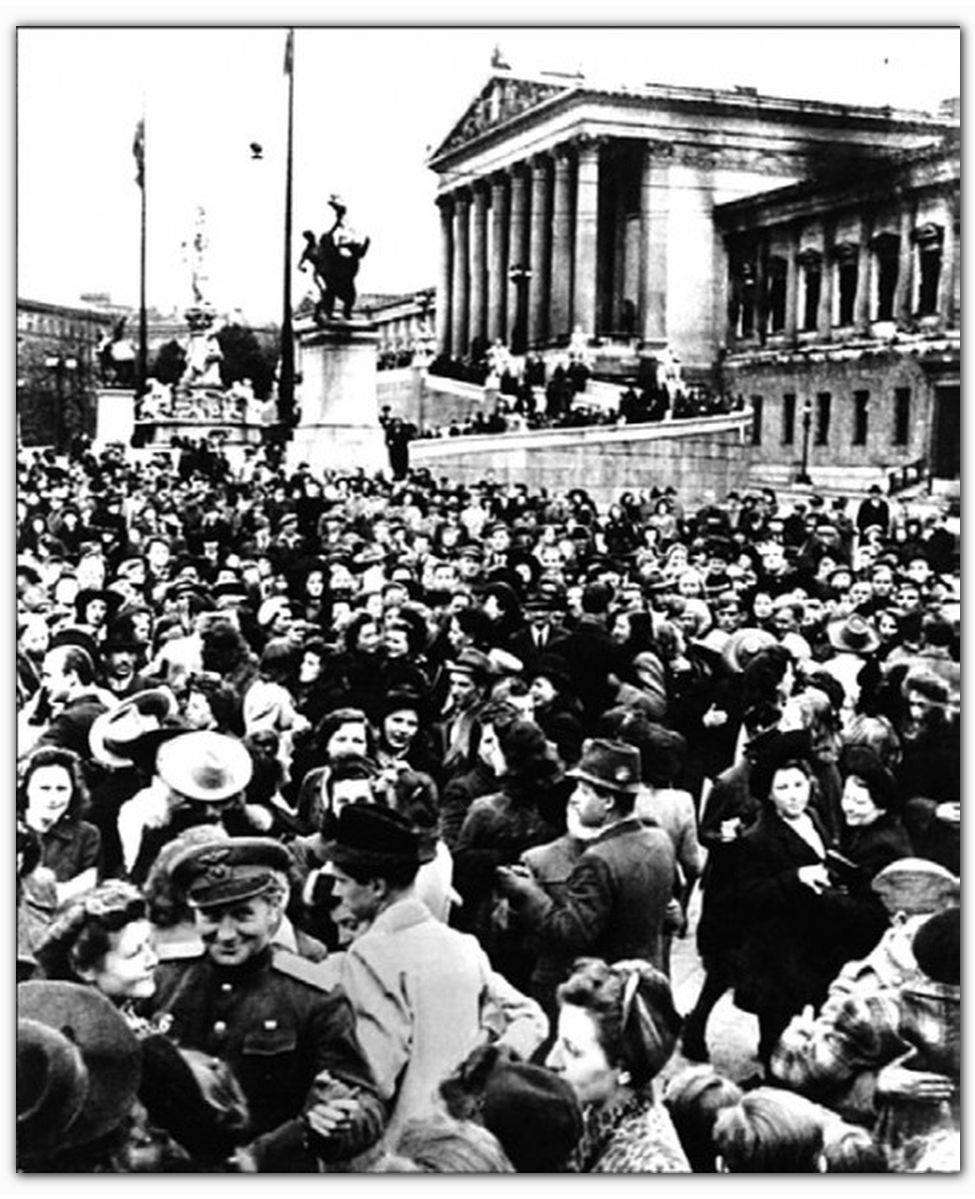

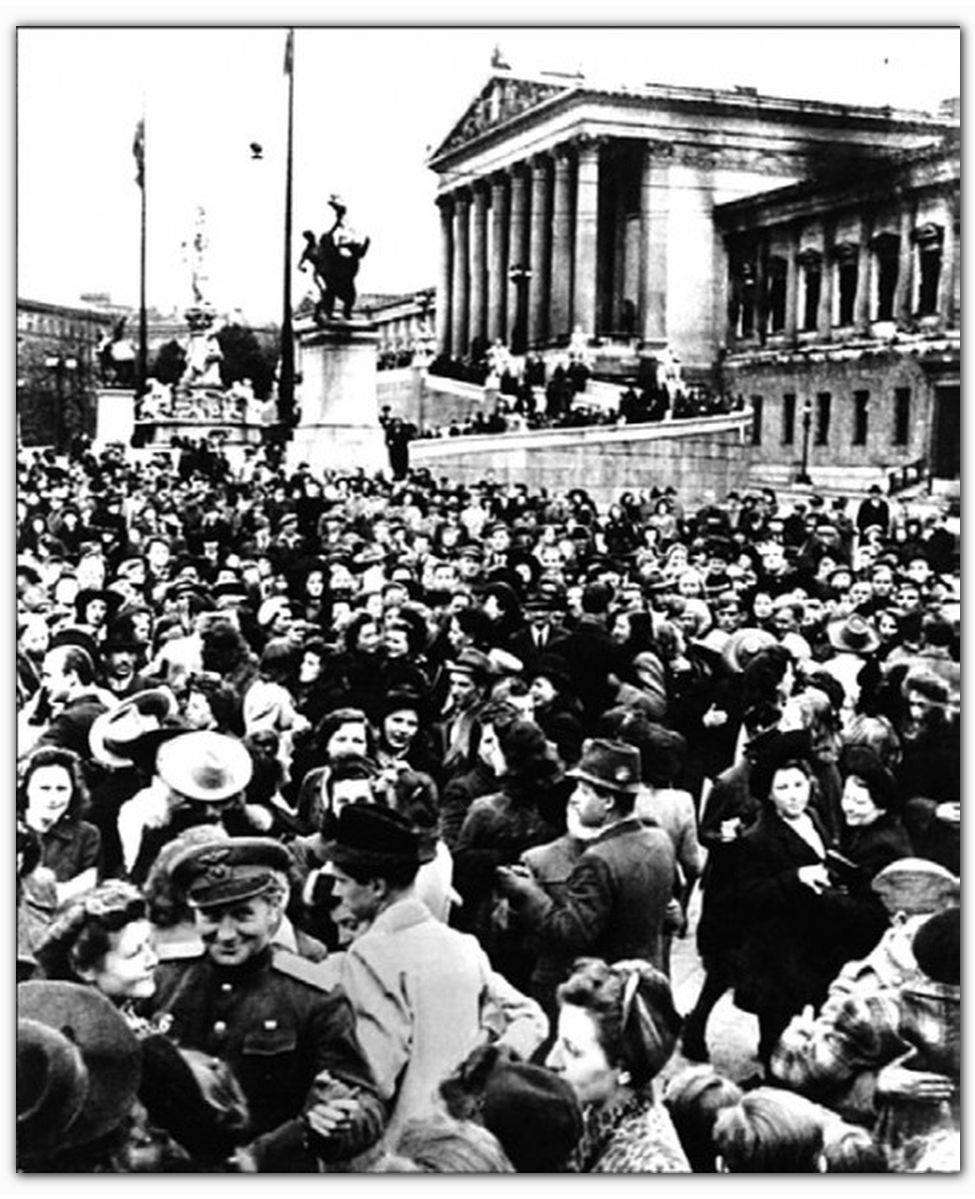

| Советские войска в Австрии. Венский вальс | ||

| |

||

| В Австрии,

куда советские войска ворвались весной 1945 г., они столкнулись с

«повальной капитуляцией»: «Целые деревни оглавлялись

белыми тряпками. Пожилые женщины поднимали кверху руки при встрече с

человеком в красноармейской форме» (52). Именно здесь, по словам

Б. Слуцкого, солдаты «дорвались до белобрысых баб». При

этом «австрийки не оказались чрезмерно неподатливыми. Подавляющее

большинство крестьянских девушек выходило замуж

“испорченными”. Солдаты-отпускники чувствовали себя, как у

Христа за пазухой. В Вене наш гид, банковский чиновник, удивлялся

настойчивости и нетерпеливости русских. Он полагал, что галантности

достаточно, чтобы добиться у венки всего, чего хочется» (53). То

есть дело было не только в страхе, но и в неких особенностях

национального менталитета и традиционного поведения. В Болгарии и Югославии, куда советские войска вошли в сентябре 1944 г., несмотря на сложность внутриполитических проблем, отношение славянских народов к Красной Армии было, безусловно, дружеским, что вызывало ответную симпатию. «В Болгарии не было ни боев, ни сражений. Болгарская операция была бескровной, она вылилась в триумфальный освободительный поход» (54). Здесь, на земле братского народа, за восемь месяцев до окончания войны советские воины получили мирную передышку. В Югославии бои носили ожесточенный характер, но население оказывало советским войскам, сражавшимся в тесном взаимодействии с югославской Народно-освободительной армией, всяческую помощь и поддержку. Особо тёплое к себе отношение вызывали местные женщины. Суровые и аскетичные югославские партизанки воспринимались как товарищи по оружию и считались неприкосновенными (55). О болгарках Борис Слуцкий вспоминал так: «...После украинского благодушия, после румынского разврата суровая недоступность болгарских женщин поразила наших людей. Почти никто не хвастался победами. Это была единственная страна, где офицеров на гулянье сопровождали очень часто мужчины, почти никогда — женщины. Позже болгары гордились, когда им рассказывали, что русские собираются вернуться в Болгарию за невестами — единственными в мире, оставшимися чистыми и нетронутыми» (56). Приятное впечатление произвело и население Чехословакии, которое радостно встречало советских солдат-освободителей, в особенности чешские красавицы. Смущенные танкисты с покрытых маслом и пылью боевых машин, украшенных венками и цветами, говорили между собой: «…Нечто танк невеста, чтоб его убирать. А их девчата, знай себе, нацепляют. Хороший народ. Такого душевного народа давно не видел…» Дружелюбие и радушие чехов было искренним. «… «Если бы это было можно, я перецеловала бы всех солдат и офицеров Красной Армии за то, что они освободили мою Прагу», — под общий дружный и одобрительный смех сказала … работница пражского трамвая» (57), — так описывал атмосферу в освобожденной чешской столице и настроения местных жителей 11 мая 1945 г. Борис Полевой. 17 июля 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Восприятие этой страны военнослужащими Красной армии оказалось неоднозначным. Образ славянского, близкого в противостоянии германцам польского народа сочетался с идеологическим стереотипом буржуазной «панской» Польши, враждебной советскому государству. Двойственным было и отношение к Польше как союзнику, капризному и ненадежному. Население также во многом рассматривалось с классовой точки зрения: симпатию вызывали рабоче-крестьянские «бедняцкие» слои и негативное отношение — зажиточные и «классово чуждые». Официальная позиция советского руководства в отношении Польши и в связи со вступлением на ее территорию нашла отражение в Постановлении Государственного Комитета Обороны № 6282 от 31 июля 1944 г. и в директиве Генерального штаба Красной армии командующим войсками 1, 2, 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов от 1 августа 1944 г. В них, в частности, говорилось, что «вступление советских войск в Польшу диктуется исключительно военной необходимостью и не преследует иных целей, кроме как сломить и ликвидировать продолжающееся сопротивление войск противника и помочь польскому народу в деле освобождения его Родины от ига немецко-фашистских оккупантов» (58). В связи с этим предписывалось «в районах, занятых Красной Армией, советов и иных органов советской власти не создавать и советских порядков не вводить»; «исполнению религиозных обрядов не препятствовать, костелов, церквей и молитвенных домов не трогать»; гарантировать польским гражданам охрану принадлежащей им частной собственности и личных имущественных прав (59). Еще до вступления на территорию Польши среди личного состава советских войск была проведена основательная политико-идеологическая подготовка к этому событию. Ее вели военные советы, политорганы и партийные организации всех уровней. Так, военный совет и политуправление 1-го Белорусского фронта разослали по всем политотделам фронта справку по истории польского государства, характеризовавшую его устройство, политико-экономическое положение, культуру, быт и нравы населения, и т.д. Были прочитаны лекции, доклады, проведены беседы на темы: «Задачи личного состава в связи с вступлением Красной Армии на территорию Польши», «Победа над германским фашизмом лежит через освобождение народов Европы», «Воин Красной Армии — представитель самой сильной и культурной армии в мире», «Железная воинская дисциплина и высокая бдительность — залог победы над врагом», «Красная Армия выполняет историческую роль — освобождает народы Европы от фашистского рабства» (60). А это действительно было самое настоящее рабство для большинства поляков. Оккупационный режим в «генерал-губернаторстве» и особенно в новых имперских округах «рейхсгау», на которые немцы разделили территорию Польши, отнюдь не был мягким, не то что в остальной Европе. Вот лишь некоторые факты. В Информационной сводке № 349 от 28 января 1945 г. 7-го отдела Политуправления 1-го Украинского фронта «О политическом положении и о настроениях населения в восточных районах Познаньского воеводства (“Вартенгау”)» сообщалось: «Поляки, уцелевшие после 6 лет немецкого хозяйничанья в Познани, с ужасом рассказывают о своем полном политическом бесправии, о неслыханном унижении перед немцами и об издевательствах немцев. Вся политика немцев была направлена на то, чтобы поставить поляков в разряд “недочеловеков”, бесправных животных. Между поляками и чистокровными немцами, а также между теми, кто заявил о своем немецком происхождении, и псевдонемцами, переселенными из других областей, была возведена непреодолимая преграда. Поляк не имел права войти в магазин за получением продуктов по карточкам в те часы, когда там бывали немцы. Он должен покупать продукты вечером, после немцев. На продуктовых карточках в левом углу стояла буква “П”. Поляк не имел права передвижения и выезда из Вартегау. Поляк не имел права апеллировать по суду. Поляк не имел права ни продать, ни купить, ни построить без специального письменного разрешения. У поляков не было никакой собственности — всё принадлежало III империи. Немцы беззастенчиво отбирали все, что им понравилось. Для поляков имелась специальная пивная. Она закрывалась за час до того момента, когда прекращалось хождение по городу. Плата по тарифу для поляка была на 20% выше, чем для немцев. Польские дети не допускались в немецкие школы, а специальных школ не было. Наиболее культурные из родителей учили своих детей на дому. Если ребенок умеет расписываться — он уже считается грамотеем. Поляки не могли служить в государственных учреждениях. Они не допускались даже на курсы противовоздушной обороны и в пожарную охрану. Там служили только немцы и фольксдойче. Все книги на польском языке были уничтожены, газеты закрыты. При переезде из “генерал‑губернаторства” в “гау” таможенный чиновник просматривал вещи и отбирал все, что было напечатано по‑польски. Обращаться по служебным делам и к официальным лицам можно было только по‑немецки. Поляки не имели больниц, аптек, врачей, акушерок (почти вся польская интеллигенция была истреблена). Немецкая гражданская больница находилась за 40 км, туда из боязни распространения эпидемий принимали только тех поляков, кто болен заразными болезнями. Лечили знахари и повитухи. В августе 1944 г. в городе умер последний врач‑поляк и за медицинской помощью с тех пор обратиться было не к кому. Поляки имели право посещать церковь. На всех церквях висят таблички: “церковь для поляков”. Немцам вход был запрещен, но ксендзов арестовывало гестапо. Служба в городском костеле не отправлялась. Немцы устроили в нем сначала склад зерна, а затем склад боеприпасов. Поляк мог жениться только в возрасте 28 лет, а девушка выходила замуж не моложе 25 лет. Если жених польской девушки принимал германское подданство и зачислялся в фольксдойче, то она не имела права жить с матерью в одном доме, она должна была жить отдельно, так как благодаря связи с немцем она стала “благороднее”. Поляк не имел права приветствовать поднятием руки и гитлеровским приветствием. При встрече с немцем он должен снять головной убор и приветствовать низким поклоном. На каждом шагу были установлены сотни унизительных правил, за нарушение которых следовала расправа кулаком. Население было терроризировано немцами до крайней степени. Все приказания местных властей должны были выполняться безоговорочно и точно под угрозой отправки в “штрафной лагерь” (так немцы именовали концентрационные лагеря) или расстрела. Население города и окрестных деревень в подавляющем большинстве жило тем, что зарабатывали на строительстве военных укреплений, дорог и мостов; в меньшей — за счет того, что останется от обработки земли; некоторые жили тем, что давали немцы за услуги, и незначительная часть — на доходы от торговли и спекуляции. …Люди работали за голодный паек, но и его не всегда удавалось выкупить вследствие высоких цен… Все городское, так и сельское население было доведено немцами до пределов обнищания» (61). При этом отмечалось, что «физическое истребление поляков, издевательства над ними и система бесправия, насильственное онемечивание, грабежи и вымогательства, “аграрная реформа”, направленная против мелких крестьянских хозяйств, бесчинства немецких переселенцев и местных фольксдойче, гонения против церкви (повсеместно костелы бездействовали, так как ксендзы были или арестованы и отправлены в лагеря, или расстреляны, а в некоторых местах, например, в с. Дамяхув повешены) — все эти причины вызвали разные и почти единодушные антинемецкие настроения» (62). В докладе Члена Военного Совета 60-й Армии генерал-майора Оленина Члену Военного Совета 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанту Крайнюкову № 09 от 23 января 1945 г. «О политической обстановке и массово-разъяснительной работе с населением освобожденной территории Польши в полосе 60-й Армии за время наступления с 12 по 22 января 1945 г.» приводятся сведения о положении польского населения при немцах в других районах страны (в городах Кракове, Тарнув, Бохня, Домброва-Тарновска и др.): «Польские крестьяне живут бедно, имевшийся в их личном пользовании скот у большинства крестьян отобран немцами… По рассказам местных жителей, немцы открывали большое количество спецлагерей, где содержалось много поляков в невыносимо кошмарных условиях… Польское население, прожившее свыше 5 лет в условиях немецкой оккупации, было настолько запугано, что каждый поляк избегал встречи с немцами даже на дорогах. Им не разрешалось ходить и ездить по дорогам, где двигались немецкие части. В том случае, когда на такой дороге оказывалась повозка поляка, немцы беспощадно давили шедших и ехавших поляков автомашинами или танками… Положение поляков, проживающих в городах, также было исключительно тяжелое. Заработная плата рабочих и служащих была очень низкая. Месячного содержания хватало на 5—6 дней. Немцы всюду подчеркивали свое превосходство над поляками и бесправие последних. В гор.Краков поляки не имели права ехать вместе с немцами в одном вагоне трамвая. Мужчинам-полякам не разрешалось ходить по городу, держа руки в карманах, из-за боязни, что они могут совершить террористические акты против немцев… В многочисленных беседах с жителями городов установлено, что поляки с нетерпением ждали своего освобождения. Немцев они ненавидят и с презрением к оккупантам рассказывают о всех их издевательствах» (63). В следующем докладе Военного Совета 60-й армии в Военный Совет 1-го Украинского фронта № 01027 от 31 января 1945 г. «О политической обстановке на вновь освобожденной территории Польши в полосе 60-й Армии», указано, что при встрече с рабочим населением в районе Домбровского угольного бассейна «бросается в глаза их изнуренный вид и жалкое существование при немцах», что «в шахтах и на предприятиях, принадлежавших немецким владельцам, они работали по 12—14 часов в сутки», «оплата труда рабочих была исключительно низкая, а снабжение продовольствием невыносимо плохое». «Совершенно в другом экономическом положении были немцы и фольксдойчи. Ставка денежного содержания рабочему или служащему немецкой национальности была выше в три раза, а фольксдойчам в два раза по сравнению с поляками. В таких же размерах для немцев и фольксдойчев была увеличена норма снабжения продовольствием, чем всюду подчеркивалось превосходство немецкой национальности над всеми другими». «На предприятиях и в угольных шахтах все командные должности занимали немцы, которые всячески издевались над польскими рабочими, избивали их и за малейшее неповиновение отправляли в спецлагеря» (64). Совсем иначе выглядело вступление на территорию Польши войск Красной Армии. В Директиве Военного совета 1-го Белорусского фронта за подписью командующего фронтом маршала Рокоссовского от 26 июля 1944 г. говорилось, что части и соединения фронта, «перешли Западный Буг и вступили на территорию Польши — дружественного нам союзного государства», чтобы «помочь польскому народу в деле освобождения от немецких захватчиков». Отмечая, что польское население «ждало прихода нашей Армии с нетерпением и сейчас повсеместно исключительно хорошо встречает наши части, бойцов и командиров Красной Армии», Военный Совет фронта приказывал тщательно разъяснять личному составу, «какое для нас имеет большое политическое значение правильная линия во взаимоотношениях с местным населением союзного нам государства», о недопустимости «малейших случаев самочинства», о «необходимости в обращении с населением соблюдать чувство собственного достоинства и авторитет Красной Армии», «быть вежливым и культурным» (65). В документах отмечается, что, сравнивая немецкий оккупационный режим и поведение советских войск, «население еще до сих пор находится в состоянии оцепенения, оно не верит собственным глазам и ушам. Беднейшая часть населения, видя хорошее отношение к себе военнослужащих Красной Армии, готово отдать последний кусок хлеба своим освободителям. Считается большой честью, если красноармеец или командир поздоровается с поляком за руку. Многие плачут, вспоминая прошлое житье… Брошюры и плакаты на польском языке расхватываются в драку, перед плакатами собираются группы читающих. Пластинки с записью польского гимна и польских песен многие слушают со слезами радости на глазах. Население до сих пор не верит, что снова будет польское государство, польские школы и церкви, свободная и независимая Польша» (66). Кстати, отношение населения разных районов Польши к Красной Армии во многом зависело от тяжести на данной территории немецкого оккупационного режима. Так, отмечалось, что «прием наших военнослужащих населением Познаньского воеводства значительно лучше, предупредительнее и сердечнее того приема, который оказывали жители “генерал-губернаторства”» (67). Очень тепло встречали Красную Армию жители городов Лодзь (68) и Кельце (69), где условия жизни при немцах также были весьма тяжелыми. Вместе с тем, документы, фиксирующие настроения разных слоев польского населения после вступления Красной Армии в Польшу, отмечают, что «немецкая пропаганда, которая усиленно пыталась развить чувство страха перед “зверствами” русских, страх перед советизацией Польши в случае прихода русских, оставила свои следы… Поляки рассказывали, что немцы им говорили, … что приход Красной Армии несет с собой уничтожение польского народа, что немецкая пропаганда изображала на плакатах бойцов Красной Армии режущих ножами польских детей, насилующих польских девушек» (70). По словам польских крестьян, «немцы нам твердили, когда грабили, что нечего, мол, жалеть, всё равно русские придут — всё заберут, и вам нечего оставаться, ибо с приходом русских все тоже увезут в Сибирь, убьют или повесят»; «немцы запугивали нас приходом русских и говорили при том, что когда придут русские, они всех поляков вырежут, а кровь детей будут пить. Если же кто уцелеет — отправят в Сибирь на каторжные работы»; «нам немцы рассказывали про вас всякие ужасы», «всячески запугивали жителей деревни рассказами о якобы неслыханных издевательствах русских над польским населением на правой стороне Вислы. … Говорили, что всех женщин и детей русские вывезли в Сибирь, старых расстреляли, а мужчин заставили воевать» (71). В донесении отмечается, что «хотя таких и мало, но некоторые поляки первое время испытывают некоторую боязнь перед военнослужащими Красной Армии и выражают недоверие», но «страх и недоверие быстрое рассеиваются после общения с нашими бойцами и офицерами» (72). Советское командование настойчиво утверждало в сознании военнослужащих необходимую модель поведения. По свидетельству Давида Самойлова, «...в Польше держали нас в строгости. Из расположения улизнуть было сложно. А шалости сурово наказывались» (73). Другой фронтовик Михаил Колосов вспоминал, как личному составу батальона был зачитан приказ по армии с соответствующими комментариями комбата: «“Мы на чужой территории, но здесь мы не как завоеватели, а как освободители, мы преследуем врага и освобождаем польский народ от ига гитлеровских оккупантов. Здесь свое государство, здесь свои порядки. Здесь для нас все чужое, поэтому без разрешения не брать ни палки, ни доски. Деревья рубить категорически запрещается. Для землянок, для дров ищите поваленные, сухие. Лес — это собственность польского народа, и за каждое срубленное дерево нашему государству придется расплачиваться валютой, золотом. Солома нужна? Будем добывать организованно. Поедет старшина к старосте и скажет ему: “Пан староста, чтобы не стеснять гражданское население, мы остановились в лесу. Солдатам для постелей нужна солома. Не могли бы вы нам помочь?” Только так, дипломатическим путем. Думаю, не откажет. Всякие... шалости в отношении местного населения будут строго наказываться...”. В приказе говорилось о том же, о чем сказал комбат, но кроме того, сообщалось, что какой-то ротный старшина украл у поляка овцу для кухни, за что был предан суду военного трибунала. — Вот это да! — загудели возмущенно бойцы. — За овцу! А он, может, от Сталинграда прошел и хотел солдат подкормить...». Реакция бойцов была сложной, они долго и возбужденно обсуждали услышанное. «В конце концов согласились, что вести тут себя надо осторожно, с населением — особенно, но за овцу под трибунал — это уж слишком», а в заключение сделали вывод, что все это — политика, «а там, где политика, любые средства применяются» (74). Во всех частях проводились красноармейские и специальные партийные и комсомольские собрания, на которых принимались решения «вести беспощадную борьбу с мародерством, своевременно пресекать плохое поведение бойцов по отношению к местному населению» (75). Такая целенаправленная работа с личным составом и жесткие дисциплинарные меры резко ограничили масштабы стихийных реквизиций и произвола по отношению к польским гражданским лицам. Советское командование и политорганы тщательно отслеживали как поведение собственных войск на польской территории, так и отношение польского населения к Красной Армии, объективно фиксируя сложность и противоречивость ситуации. Так, в докладной записке Военного совета 47-й армии в Военный совет 1-го Белорусского фронта об отношении отрядов Армии Крайовой к Красной Армии от 30 июля 1944 г. говорилось о том, что «население тепло относится к частям Красной Армии, но в то же время исключительно хорошо относится и к отрядам так называемых польских партизанских частей и подразделений» (76), а в докладе политотдела 28-й армии 1-го Белорусского фронта о работе политорганов среди польского населения и его отношении к Красной Армии за конец августа 1944 г. отмечалось, что «имеются определенные лица среди польского населения, которые проявляют сдержанное и даже враждебное отношение к Красной Армии», что «заметно влияние лон- донского эмигрантского правительства» на зажиточные и средние слои поляков, что «ряд офицеров и солдат Армии Крайовой угрожает населению репрессиями за лояльное отношение к Красной Армии», подбивает на вооруженную борьбу против нее, и т.д. (77) В записках Давида Самойлова зафиксированы очень неоднозначные впечатления советских солдат от этой страны, где едва ли не «единственным позитивным моментом» выступала красота польских женщин. «Не могу сказать, что Польша сильно понравилась нам, — писал он. — Тогда в ней не встречалось мне ничего шляхетского и рыцарского. Напротив, все было мещанским, хуторянским — и понятия, и интересы. Да и на нас в восточной Польше смотрели настороженно и полувраждебно, стараясь содрать с освободителей что только возможно. Впрочем, женщины были утешительно красивы и кокетливы, они пленяли нас обхождением, воркующей речью, где все вдруг становилось понятно, и сами пленялись порой грубоватой мужской силой или солдатским мундиром. И бледные отощавшие их прежние поклонники, скрипя зубами, до времени уходили в тень...» (78). Но не все оценки выглядели столь романтично. 22 октября 1944 г. младший лейтенант Владимир Гельфанд записал в своем дневнике: «Вдали вырисовывался оставленный мною город с польским названием [Владов], с красивыми полячками, гордыми до омерзения…» (79). А 22 ноября он записал свои впечатления о крупном городе Минске-Мазовецком, где среди описания архитектурных красот и поразившего его количества велосипедов у всех категорий населения особое место уделяет горожанкам: «Шумная праздная толпа, женщины, как одна, в белых специальных шляпах, видимо от ветра надеваемых, которые делают их похожими на сорок и удивляют своей новизной. Мужчины в треугольных шапках, в шляпах, — толстые, аккуратные, пустые. Сколько их! … Крашеные губки, подведенные брови, жеманство, чрезмерная деликатность. Как это не похоже на естественную жизнь человечью. Кажется, что люди сами живут и движутся специально лишь ради того, чтобы на них посмотрели другие, и все исчезнут, когда из города уйдет последний зритель…» (80) Не только польские горожанки, но и селянки оставляли о себе сильное, хотя и противоречивое впечатление. «Поражало жизнелюбие поляков, переживших ужасы войны и немецкой оккупации, — вспоминал Александр Родин. — Воскресный день в польском селе. Красивые, элегантные, в шелковых платьях и чулках женщины-польки, которые в будни — обычные крестьянки, сгребают навоз, босые, неутомимо работают по хозяйству. Пожилые женщины тоже выглядят свежо и молодо. Хотя есть и черные рамки вокруг глаз…» (81) Далее он цитирует свою дневниковую запись от 5 ноября 1944 г.: «Воскресенье, жители все разодеты. Собираются друг к другу в гости. Мужчины в фетровых шляпах, галстуках, джемперах. Женщины в шелковых платьях, ярких, неношеных чулках. Розовощекие девушки — “паненки”. Красиво завитые белокурые прически… Солдаты в углу хаты тоже оживлены. Но кто чуткий, заметит, что это — болезненное оживление. Все повышено громко смеются, чтобы показать, что это им нипочем, даже ничуть не задевает и не завидно ничуть. А что мы, хуже их? Черт ее знает, какое это счастье — мирная жизнь! Ведь совсем не видел ее на гражданке!» (82) Его однополчанин сержант Николай Нестеров в тот же день записал в своем дневнике: «Сегодня выходной, поляки, красиво одетые, собираются в одной хате и сидят парочками. Даже как-то не по себе становится. Разве я не сумел бы посидеть так?..» (83) Во взаимоотношениях советских бойцов и местного населения переплелось немало аспектов: идеологических, экономических, бытовых, эмоциональных. Есть немало свидетельств, отразивших противоречивый опыт контактов с другим народом. Например, письма женщин-военнослужащих 19-й армии 2-го Белорусского фронта за конец февраля 1945 г., перлюстрированные военной цензурой. Так, Лидия Шахпаронова писала 22.02.1945 г. подруге: «Польша мне нравится, и народ здесь приветливый. К нам относятся очень хорошо, как к своим освободителям. Они понимают, что если бы не мы, то никогда бы полякам не сбросить ярмо немцев. А немцы здесь действительно были господами. У нас в СССР они еще не успели развернуться во всей возможной полноте. Полякам нельзя было жениться, есть масло, мясо, хлеб белый, пить молоко и т.д. Им выдавали немного хлеба из отрубей и черного кофе (суррогаты). Вот и все. Специальные нюхачи рыскали по домам и узнавали, не едят ли поляки, что им не положено. Перед пацаном-немцем поляк обязан был снимать шапку и кланяться, иначе тот его бил по щекам. А если бы поляк дал ему сдачи или отпихнул, его бы повесили. Словом, настоящее рабство. Все поляки от старого до малого были работниками у немцев. Все было немецкое — и заводы, и земля, и магазины. Потому так поляки и ненавидят немцев, проклинают их. Потому они так хорошо встречают нас» (84). Совсем иной акцент мы видим в письме М.П.Анненковой к подруге от 19.02.1945 г.: «...Прошли все польские города (Торн, Бромберг и т.д.), побывали у поляков. Поляки — народ не совсем дружелюбный. Некоторые приветствуют хорошо, а некоторые смотрят косо на нас. Немцев ненавидят они крепко, потому что у них деревни и города все разрушены» (85). Это мнение разделяет и Вера Герасимова: «Проезжали деревни, села, города, — пишет она родным 23.02.1945 г. — Дороги хорошие, местами взорваны и побиты при отступлении фрицев... Все это была Польша. Деревни грязные, люди не привыкли, видно, мыться в банях, так как их нет, что нам не очень понравилось, какая-то брезгливость... Внешний лоск и внутренняя грязь. В городах немного получше одеты, с шиком, видимо, привыкли жить с немцем (от 39 г.), то есть нет здесь уже той приветливости [как в деревнях и селах], и мне кажется, что многие в этих городах — это фрицы, замаскированные поляками. Где нас много, они не появляются, своих действий не проявляют, а где идешь одна, можешь напасть на неприятность» (86). И наконец, последнее письмо, в какой-то мере обобщающее отношения советских солдат к местному польскому и другому населению освобождаемой Европы, беспощадное в оценке «европейских нравов», напоминающих «пир во время чумы»: «Проехала Эстонию, Литву, Латвию и Польшу, теперь где-то на границе Германии... — сообщает 24.02.1945 г. подруге Галина Ярцева. — Какие города я видела, каких мужчин и женщин. И глядя на них, тобой овладевает такое зло, такая ненависть! Гуляют, любят, живут, а их идешь и освобождаешь. Они же смеются над русскими... Да, да! Сволочи... Не люблю никого, кроме СССР, кроме тех народов, кои живут у нас. Не верю ни в какие дружбы с поляками и прочими литовцами!» (87) В этих письмах зафиксировано несколько явлений. Во-первых, жизнь польского населения, представшая перед глазами советских солдат, в сравнении с жизнью в собственной стране. Здесь констатация относительного богатства городов и бедности польских сел, унизительности и тягот немецкого оккупационного порядка. Во-вторых, крайняя противоречивость отношения поляков к наступавшим советским войскам, где местами присутствует приветливость, а порой настороженность и даже враждебность. Наконец, в-третьих, собственное противоречивое отношение к польскому населению, в котором есть и сочувствие, и недоверие к нему, и отторжение как инородного, чуждого, внутренне враждебного. Последний оттенок был замечен советской военной цензурой и зафиксирован в донесении Политотдела 19-й армии об организации воспитательной работы в войсках в ходе наступления 17 марта 1945 г. как «факт непонимания великой освободительной миссии Красной Армии» (88). Но в целом, несмотря на все политические и психологические сложности, на земле захваченных гитлеровцами стран советский воин, оказывая дружескую помощь чужим народам, воспринимал свои действия как естественное проявление солидарности, и чувства его при этом были достаточно понятны. При вступлении же на территорию фашистской Германии эта ясность уступила место целому комплексу весьма сложных, противоречивых, далеко неоднозначных мыслей и чувств. 52. Слуцкий Б. Указ. соч. С. 125. (Записки о войне. Стихотворения и баллады. СПб., 2000. С. 174.) 53. Там же. С. 127—128. 54. Шумихин В.С., Борисов Н.В. Немеркнущий подвиг. Героизм советских воинов в годы Великой Отечественной войны. М., 1985. С. 160. 55. Слуцкий Б. Указ. соч. С. 99. 56. Там же. С. 71. 57. Полевой Б. Освобождение Праги // От Советского информбюро… Публицистика и очерки военных лет. 1941—1945. Т. 2. 1943—1945. М., 1982. С. 439. 58. Русский архив: Великая Отечественная. Том 14 (3—1). СССР и Польша. М., 1994. С. 333. 59. Там же. С. 333—334. 60. Шишов Н.И. В борьбе с фашизмом. 1941—1945 гг. (Интернациональная помощь СССР народам европейских стран). М., 1984. С.205—206. 61. Центральный Архив Министерства Обороны РФ (далее — ЦАМО РФ). Ф. 236. Оп. 2727. Д. 236. Л. 292—301. 62. ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 2727. Д. 236. Л. 299—300. 63. Там же. Д. 32. Л. 249—252. 64. Там же. Л. 249—252 65. Русский архив: Великая Отечественная. Том 14 (3—1). СССР и Польша. М., 1994. С. 323—324. 66. ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 2727. Д. 236. Л. 300—301. 67. Там же. Д. 27. Л. 147—151. 68. Там же. Ф. 2. Оп. 11569. Д. 171. Л. 29—32; Ф. 32. Оп. 11309. Д. 240. Л. 206—208. 69. Там же. Ф. 236. Оп. 2727. Д. 27. Л. 119—120. 70. Там же. Д. 32. Л. 275—276. 71. Там же. 72. Там же. 73. Самойлов Д. Люди одного варианта. Из военных записок // Аврора. 1990. № 2. С. 67. 74. Колосов М. Заграница // Венок славы. Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12-ти тт. Т. 10. М., 1986. С. 342—343. 75. Братство по оружию. М., 1975. С. 155—156. 76. Там же. С. 330. 77. Русский архив: Великая Отечественная. Т.14 (3—1). СССР и Польша: 1941—1945. К истории военного союза. Документы и материалы. М., 1994. С. 347—350. 78. Там же. С. 70—71. 79. Гельфанд В.Н. Дневники 1941—1946. h.tp://militera.lib.ru/db/gelfand_vn/05.h 80. Там же. 81. Родин А. Три тысячи километров в седле. Дневники. М., 2000. С. 110. 82. Там же. С. 122—123. 83. Там же. С. 123. 84. ЦАМО РФ. Ф. 372. Оп. 6570. Д. 76. Л. 92. 85. Там же. Л. 85. 86. Там же. Л. 94. 87. Там же. Л. 86. 88. Там же. Л. 120—121. Советский воин — освободитель Европы: психология и поведение на завершающем этапе войны |

Der sowjetische Krieger als Befreier Europas: Psychologie und Verhalten in der Endphase des Zweiten Weltkriegs |

||

| 28.01.2017 | ||

|

||

| Sowjetische Truppen in Österreich. Wiener Walzer | ||

| |

||

|

In Österreich, wohin im Frühjahr 1945 sowjetische Truppen vorrückten, drohte diesen eine „allgemeine Kapitulation“ der Bevölkerung: „Ganze Dörfer waren mit weißen Tüchern bedeckt. Ältere Frauen hoben die Hände, sobald sie einen Mann in der Uniform der Roten Armee sahen“⁵². Wie B. Sluzki berichtete, „griffen sich die Soldaten die blonden Frauen“. Gleichzeitig „erwiesen sich die Österreicher nicht als besonders widerspenstig. Die überwältigende Mehrheit der Bauernmädchen ließ sich von den ‚Verwöhnten‘ umwerben. Die Fronturlauber fühlten sich wie Christus auf Händen getragen. In Wien zeigte sich unser Begleiter, ein Bankangestellter, erstaunt über den Eifer und die Ungeduld der Russen. Er glaubte, Tapferkeit allein reiche aus, um alles zu bekommen, was man wolle“⁵³. Es ging hier also nicht nur um Angst, sondern auch um spezifische Merkmale der nationalen Mentalität und traditionelle Verhaltensmuster. In Bulgarien und Jugoslawien, wohin sowjetische Truppen im September 1944 einmarschierten, war die Haltung der slawischen Bevölkerung gegenüber der Roten Armee – trotz innerer politischer Probleme – grundsätzlich wohlwollend und von Sympathie geprägt. „In Bulgarien kam es zu keinen Kämpfen. Die bulgarische Operation verlief unblutig und wurde zu einem triumphalen Befreiungsfeldzug“⁵⁴. Auf dem Territorium des „Brudervolkes“ erhielten die sowjetischen Soldaten rund acht Monate vor Kriegsende eine friedliche Atempause. In Jugoslawien hingegen tobten erbitterte Kämpfe, doch die Bevölkerung unterstützte die Truppen der Roten Armee, die eng mit der Jugoslawischen Volksbefreiungsarmee zusammenarbeiteten, mit allen Mitteln. Besonders herzlich war der Umgang mit den sowjetischen Soldaten seitens der einheimischen Frauen. Die rauen und entbehrungsreichen Partisanen galten als unantastbare Waffenbrüder⁵⁵. Boris Sluzki erinnerte sich an die Bulgarinnen wie folgt: „Nach der ukrainischen Selbstgefälligkeit, nach der rumänischen Ausschweifung erstaunte die spröde Unzugänglichkeit der bulgarischen Frauen unsere Leute. Kaum jemand konnte sich mit Erfolgen rühmen. Es war das einzige Land, in dem Offiziere beim Spaziergang häufiger von Männern als von Frauen begleitet wurden. Später waren die Bulgaren stolz darauf, als ihnen gesagt wurde, dass die Russen wegen Bräuten nach Bulgarien zurückkehren würden – die einzigen auf der Welt, die rein und unberührt geblieben seien“⁵⁶. Auch die Bevölkerung der Tschechoslowakei hinterließ einen positiven Eindruck. Die sowjetischen Befreier wurden freudig empfangen – insbesondere tschechische Frauen wurden von den Soldaten bewundert. Verschmierte und staubige Panzerfahrer, mit Kränzen und Blumen geschmückt, äußerten untereinander: „… Jetzt noch eine Panzerbraut, die uns zurechtmacht. Und ihre Mädchen, wissen Sie, sie geben sich Mühe. Nette Leute. So ein aufrichtiges Volk habe ich lange nicht erlebt …“ Die Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Tschechen war aufrichtig. „Wenn es möglich wäre, würde ich alle Soldaten und Offiziere der Roten Armee für die Befreiung meines Prags küssen“, sagte – unter allgemeinem zustimmenden Lachen – ein Prager Straßenbahnfahrer am 11. Mai 1945⁵⁷, wie Boris Polewoi berichtete. Am 17. Juli 1944 überschritten sowjetische Truppen die polnische Grenze. Die Wahrnehmung Polens durch die Soldaten der Roten Armee war ambivalent. Das Bild des slawischen Volkes, das zugleich als deutschfreundlich galt, verband sich mit dem ideologischen Stereotyp des „reaktionären“, dem Sozialismus feindlich gesinnten Bürgertums. Auch die Haltung gegenüber Polen als unzuverlässigem Verbündeten war widersprüchlich. Die Bevölkerung wurde dabei oft aus klassenideologischer Perspektive betrachtet: Sympathie galt der „armen“ Schicht, während Wohlhabende und sogenannte „Klassenfremde“ ablehnend beurteilt wurden. Die offizielle Position der sowjetischen Führung gegenüber Polen und dem Vorrücken auf polnisches Gebiet wurde in der Anordnung des Staatlichen Verteidigungskomitees Nr. 6282 vom 31. Juli 1944 sowie in der Direktive des Generalstabs der Roten Armee an die Kommandeure der 1., 2. und 3. Weißrussischen sowie der 1. Ukrainischen Front vom 1. August 1944 formuliert. Dort hieß es unter anderem, dass „der Einmarsch der sowjetischen Truppen nach Polen ausschließlich militärischen Notwendigkeiten folgt und keine anderen Ziele verfolgt, als den Widerstand der deutschen Truppen zu brechen und dem polnischen Volk bei der Befreiung seines Heimatlandes vom Joch der faschistischen Besatzer zu helfen“⁵⁸. In diesem Zusammenhang wurde befohlen: „In den von der Roten Armee besetzten Gebieten keine Sowjetmacht in Form von Räten oder anderen Organen einzuführen“; „nicht in die Ausübung religiöser Riten einzugreifen, Kirchen, Gotteshäuser und Synagogen nicht anzutasten“; sowie „den polnischen Bürgern den Schutz ihres Privateigentums und ihrer Persönlichkeitsrechte zu garantieren“⁵⁹. Bereits im Vorfeld des Einmarschs nach Polen wurde das Personal der Roten Armee durch intensive politische und ideologische Maßnahmen auf diese Operation vorbereitet – organisiert durch Militärräte, politische Abteilungen und Parteiorgane auf allen Ebenen. So übermittelten der Militärrat und die politische Verwaltung der 1. Weißrussischen Front allen politischen Abteilungen der Front umfangreiche Informationen über die Geschichte des polnischen Staates, seine soziale Struktur, die politische und wirtschaftliche Lage, Kultur, Lebensweise und Gebräuche der Bevölkerung. Es wurden Vorträge und Besprechungen abgehalten, etwa zu folgenden Themen: „Die Aufgaben des Militärpersonals im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Roten Armee nach Polen“, „Der Sieg über den deutschen Faschismus ist die Befreiung der Völker Europas“, „Frieden“, „Eiserne militärische Disziplin und Wachsamkeit – der Schlüssel zum Sieg über den Feind“, sowie: „Die Rote Armee erfüllt eine historische Mission – die Befreiung der europäischen Völker von der faschistischen Versklavung“⁶⁰. Und für die Mehrheit der polnischen Bevölkerung bedeutete diese Situation tatsächlich eine Form realer Versklavung. Das Besatzungsregime in der sogenannten Generalgouvernement und insbesondere in den in das Reich eingegliederten neuen Verwaltungsgebieten – den Reichsgauen, in die das besetzte Polen unterteilt worden war – war keineswegs milde, und in vielerlei Hinsicht härter als anderswo in Europa. Hier nur einige exemplarische Fakten. Im Informationsblatt Nr. 349 vom 28. Januar 1945 der 7. Abteilung der Politischen Verwaltung der 1. Ukrainischen Front „Über die politische Lage und die Stimmung der Bevölkerung in den östlichen Regionen der Woiwodschaft Posen (Warthegau)“ wurde berichtet:

Einige der dokumentierten Maßnahmen:

Dutzende solcher Vorschriften regelten das tägliche Leben – ihre Missachtung wurde mit Faustschlägen, Inhaftierung oder Einweisung in ein „Straflager“ (d.h. Konzentrationslager) oder durch Exekution geahndet. Die Bevölkerung lebte unter massivem deutschen Terror. Die meisten Stadt- und Dorfbewohner lebten von schlecht bezahlter Zwangsarbeit beim Bau militärischer Befestigungen, Brücken und Straßen. Nur ein kleiner Teil konnte durch landwirtschaftliche Selbstversorgung oder durch Nebeneinnahmen aus Dienstleistungen, Handel oder Schwarzmarktgeschäften überleben. Die Menschen arbeiteten oft für Hungerportionen, die angesichts der hohen Preise kaum ausreichten. Die Deutschen trieben die Bevölkerung bis an den Rand völliger Verelendung². Gleichzeitig wurde festgestellt, dass „die physische Vernichtung der Polen, deren systematische Entwürdigung, das gesetzlose Unrechtssystem, die gewaltsame Germanisierung, der Raub, die Erpressung, die sogenannte Agrarreform gegen Kleinbauern, die Gewalttaten deutscher Siedler und lokaler Volksdeutscher, die Verfolgung der Kirche (Priester wurden überall verhaftet, in Lager deportiert, erschossen oder – wie im Dorf Damyakhuv – öffentlich gehängt wurden) – all dies unterschiedliche, aber nahezu einhellige antideutsche Stimmungen hervorrief“³. Ein weiterer Bericht – vom 23. Januar 1945 – des Mitglieds des Militärrats der 60. Armee, Generalmajor Olenin, an den Militärrat der 1. Ukrainischen Front, Generalleutnant Krainjukow, über die „politische Lage und Massenaufklärungsarbeit mit der Bevölkerung des befreiten polnischen Territoriums im Operationsraum der 60. Armee während der Offensive vom 12. bis 22. Januar 1945“ beschreibt die Situation in anderen Regionen (wie Krakau, Tarnów, Bochnia, Dąbrowa Tarnowska):

Im Bericht des Militärrats der 60. Armee an den Militärrat der 1. Ukrainischen Front Nr. 01027 vom 31. Januar 1945 über die „Politische Lage im neu befreiten Gebiet Polens in der Zone der 60. Armee“ wurde festgestellt, dass bei einem Treffen mit der arbeitenden Bevölkerung im Dombrowaer Kohlerevier deren „abgemagerte Erscheinung und ihr erbärmliches Dasein unter der deutschen Besatzung“ auffielen. In den Bergwerken und Betrieben deutscher Eigentümer habe man täglich 12 bis 14 Stunden arbeiten müssen; die Löhne seien extrem niedrig, die Lebensmittelversorgung unerträglich schlecht gewesen. Die wirtschaftliche Situation der Deutschen und Volksdeutschen hingegen sei völlig anders gewesen: Der Lohn eines deutschen Arbeiters sei dreimal, der eines volksdeutschen Arbeiters doppelt so hoch wie der eines polnischen Arbeiters gewesen. Auch die Lebensmittelrationen für Deutsche und Volksdeutsche seien deutlich höher gewesen, was überall die Überlegenheit der deutschen Nationalität demonstriert habe. Alle leitenden Positionen in Fabriken und Gruben seien mit Deutschen besetzt worden, die polnische Arbeiter verspotteten, misshandelten und bei geringstem Ungehorsam in Sonderlager überstellten⁶⁴. Der Einmarsch der Roten Armee auf polnisches Territorium verlief dagegen grundlegend anders. In der Direktive des Militärrats der 1. Weißrussischen Front, unterzeichnet von Frontkommandeur Marschall Rokossowski am 26. Juli 1944, wurde betont, dass die Truppenteile, die den westlichen Bug überquert und polnisches Gebiet betreten hatten, damit in einen „freundlichen Staat“ eingedrungen seien, dessen Volk sie „bei der Befreiung von der deutschen Besatzung“ unterstützen sollten. Die Direktive erklärte, dass die polnische Bevölkerung „mit Ungeduld auf das Eintreffen unserer Armee gewartet habe und nun unsere Soldaten und Offiziere überall herzlich empfange“. Deshalb sei dem Personal der Front unmissverständlich zu erklären, „welche große politische Bedeutung eine korrekte Haltung gegenüber der lokalen Bevölkerung des verbündeten Staates hat“, und dass „selbst geringste Willkürakte unzulässig sind“. Die Rote Armee müsse sich „höflich und kultiviert“ verhalten, die eigene „Würde und Autorität wahren“⁶⁵. Die Berichte betonen, dass die Bevölkerung im Vergleich zur deutschen Besatzungszeit zunächst wie betäubt wirkte und dem, was sie erlebte, kaum Glauben schenkte. Besonders die ärmeren Schichten zeigten große Dankbarkeit gegenüber den sowjetischen Soldaten. „Es gilt als große Ehre, wenn ein Soldat oder Offizier der Roten Armee einen Polen an der Hand begrüßt“, heißt es in einem Bericht. Viele weinten, als sie an ihr früheres Leben zurückdachten. Broschüren und Plakate in polnischer Sprache wurden begierig gelesen, Menschen versammelten sich in Gruppen davor. Aufnahmen der polnischen Nationalhymne und polnischer Lieder wurden unter Freudentränen gehört. Die Bevölkerung konnte kaum glauben, dass es wieder einen polnischen Staat, polnische Schulen, Kirchen und ein unabhängiges Polen geben würde⁶⁶. Die Haltung gegenüber der Roten Armee variierte regional – je nach dem Ausmaß der Grausamkeit der vorherigen deutschen Besatzung. So heißt es in einem Bericht, dass „der Empfang unserer Soldaten durch die Bevölkerung der Woiwodschaft Posen deutlich herzlicher und hilfsbereiter war als in den Gebieten des Generalgouvernements“⁶⁷. Auch in den Städten Łódź⁶⁸ und Kielce⁶⁹, die unter deutscher Herrschaft besonders gelitten hatten, wurde die Rote Armee mit großer Herzlichkeit empfangen. Gleichzeitig wird in verschiedenen Dokumenten auf die Wirkung der deutschen Propaganda hingewiesen, die unter der Bevölkerung Angst vor dem Eintreffen der Roten Armee schürte. Diese Propaganda habe gezielt Horrorgeschichten verbreitet, darunter angebliche Gräueltaten sowjetischer Soldaten gegenüber der polnischen Zivilbevölkerung. So hätten die Deutschen behauptet, die Russen würden Kinder töten, Mädchen vergewaltigen und alle Polen nach Sibirien deportieren. „Die Deutschen sagten: Wenn die Russen kommen, bringen sie euch sowieso alle um, dann habt ihr nichts mehr, dann trinken sie das Blut eurer Kinder und hängen euch alle auf.“ Auch hieß es: „Die Russen nehmen alle Frauen und Kinder mit, die Alten werden erschossen, die Männer zwangsrekrutiert.“⁷⁰ Ein Bericht stellt fest, dass „ein Teil der polnischen Bevölkerung, wenn auch nur wenige, zunächst Misstrauen oder Angst gegenüber der Roten Armee zeigte“, dass diese Gefühle jedoch „schnell verflogen, nachdem sie mit unseren Soldaten und Offizieren ins Gespräch gekommen waren“⁷². Das sowjetische Kommando bemühte sich intensiv darum, den Soldaten klare Verhaltensnormen zu vermitteln. Der Dichter David Samoilow erinnert: „In Polen hielt man uns streng an. Es war schwer, sich unbemerkt zu entfernen. Streiche wurden hart bestraft.“⁷³ Auch der Frontsoldat Michail Kolossow berichtet, wie seinem Bataillon ein Befehl mit entsprechenden Kommentaren des Kommandeurs verlesen wurde:

Der Befehl enthielt dieselben Inhalte wie die Worte des Bataillonskommandeurs, erwähnte jedoch auch einen konkreten Fall: Ein Kompaniechef hatte einem Polen ein Schaf für die Truppenküche gestohlen und wurde dafür vor ein Militärgericht gestellt.

Die Reaktion der Soldaten war emotional – lange wurde diskutiert, was geschehen war. Am Ende herrschte Konsens: „Mit der Bevölkerung müssen wir vorsichtig umgehen – das auf jeden Fall. Aber ein Tribunal wegen eines Schafs? Das ist vielleicht doch zu viel.“⁷⁴ In allen Einheiten der Roten Armee fanden Parteiversammlungen und Treffen des Komsomol statt, auf denen einstimmig beschlossen wurde, „einen unerbittlichen Kampf gegen Plünderungen zu führen und jedes Fehlverhalten gegenüber der lokalen Bevölkerung sofort zu unterbinden“⁷⁵. Diese gezielte politische Arbeit und strikte Disziplinarmaßnahmen begrenzten die Möglichkeiten willkürlicher Requisitionen und Übergriffe gegenüber der polnischen Zivilbevölkerung erheblich. Sowohl das Verhalten der eigenen Truppen auf polnischem Territorium als auch die Haltung der Bevölkerung gegenüber der Roten Armee wurden vom sowjetischen Kommando und den politischen Organen aufmerksam beobachtet. Dabei wurde die komplexe und mitunter widersprüchliche Lage durchaus differenziert registriert. So heißt es etwa in einem Bericht des Militärrats der 47. Armee an den Militärrat der 1. Weißrussischen Front vom 30. Juli 1944, dass sich die Haltung der Abteilungen der polnischen Heimatarmee ambivalent zeige: Einerseits gebe es „kein feindseliges Verhalten gegenüber den Truppen der Roten Armee“, andererseits sei die Einstellung „gegenüber sogenannten polnischen Partisaneneinheiten ausgesprochen wohlwollend“⁷⁶. Ein weiterer Bericht der politischen Abteilung der 28. Armee vom August 1944 bestätigt diese Einschätzung: Man registriere „eine zurückhaltende und teils feindliche Haltung“ gegenüber den sowjetischen Truppen. Es werde deutlich, dass „der Einfluss der in London ansässigen Exilregierung auf wohlhabende und mittlere Schichten der polnischen Bevölkerung spürbar ist“ und dass „mehrere Offiziere und Soldaten der Heimatarmee der Bevölkerung mit Repressalien für jegliche Loyalität gegenüber der Roten Armee drohen und zum bewaffneten Widerstand aufrufen“⁷⁷. Auch in den

Tagebuchaufzeichnungen sowjetischer Frontsoldaten spiegeln sich die

ambivalenten Eindrücke vom polnischen Alltag. David Samoilow

beschrieb Polen als Land mit gemischten Eindrücken, wobei er die

Schönheit der Frauen als „fast einzigen positiven

Moment“ hervorhob: Nicht alle Eindrücke waren jedoch romantischer Natur. Der Unterleutnant Wladimir Gelfand schrieb am 22. Oktober 1944 in sein Tagebuch: Und am 22. November

notierte er seine Eindrücke aus der Stadt Mińsk Mazowiecki, wo ihn

neben der Architektur und der Zahl der Fahrräder vor allem die

Menschen beschäftigten: Auch die

ländliche Bevölkerung hinterließ widersprüchliche,

oft starke Eindrücke. Alexander Rodin schrieb: In seinem Tagebuch vom 5. November 1944 notierte Rodin weiter: Sein Kamerad, der Unteroffizier Nikolai Nesterow, schrieb am selben Tag: In den Beziehungen zwischen sowjetischen Soldaten und der polnischen Bevölkerung verbanden sich ideologische, wirtschaftliche, alltägliche und emotionale Aspekte. Zahlreiche Zeugnisse spiegeln die Widersprüchlichkeit solcher Begegnungen wider. Besonders deutlich wird dies in den von der Militärzensur geprüften Briefen weiblicher Soldaten der 19. Armee der 2. Weißrussischen Front vom Februar 1945. So schrieb Lidija Schachparonowa am 22. Februar 1945 an eine Freundin: Einen deutlich anderen Tonfall finden wir in einem Brief der Abgeordneten Annenkowa an ihre Freundin vom 19. Februar 1945: Eine ähnliche Einschätzung teilt Wera Gerassimowa, die am 23. Februar 1945 an ihre Familie schreibt: Einen zusammenfassenden und besonders scharfen Eindruck formuliert Galina Jartsewa in einem Brief an ihre Freundin vom 24. Februar 1945

– gewissermaßen eine Generalbeurteilung des

„europäischen Verhaltens“ in den befreiten Gebieten,

die an ein „Fest während der Pest“ erinnert: In diesen Briefen spiegeln sich mehrere miteinander verflochtene Phänomene: Erstens – das Leben der polnischen Bevölkerung, wie es sich den Augen der sowjetischen Soldaten darstellte, im Vergleich zum Leben in der Sowjetunion. Die Wahrnehmung reichte dabei von der relativen städtischen Wohlhabenheit bis hin zur ländlichen Armut, geprägt durch die Demütigungen und Entbehrungen der deutschen Besatzungsherrschaft. Zweitens – die auffällige Ambivalenz in der Haltung der polnischen Bevölkerung gegenüber den heranrückenden sowjetischen Truppen: freundlicher Empfang in manchen Regionen, Zurückhaltung und gelegentlich offene Feindseligkeit in anderen. Drittens – die widersprüchlichen Gefühle auf Seiten der sowjetischen Soldaten selbst: Neben Ausdruck von Sympathie traten Misstrauen, Ablehnung und das Gefühl, es mit einem „fremden“ Volk zu tun zu haben, auf. Diese Tendenz wurde auch von der sowjetischen Militärzensur festgestellt und in einem Bericht der Politischen Abteilung der 19. Armee über die Organisation der Aufklärungsarbeit während der Offensive vom 17. März 1945 vermerkt. Dort wurde sie als „eine Erscheinung des mangelnden Verständnisses für die große Befreiungsmission der Roten Armee“ bezeichnet⁸⁸. Insgesamt jedoch – trotz aller politischen und psychologischen Schwierigkeiten – verstand der sowjetische Soldat seine Tätigkeit auf dem Territorium der ehemals von den Nationalsozialisten besetzten Länder als einen Ausdruck aktiver Solidarität gegenüber unterdrückten Völkern. Diese Haltung war nachvollziehbar und weitgehend aufrichtig empfunden. Erst beim Überschreiten der Grenze nach Nazi-Deutschland wich diese moralische Klarheit einem deutlich komplexeren Gefühls- und Bewertungsspektrum, das von Widersprüchen, Ressentiments und zwiespältigen Empfindungen geprägt war. ⁵² B. Sluzkij: Notizen zum Krieg. Gedichte und Balladen. St. Petersburg, 2000, S. 125, 174. ⁵³ Ebd., S. 127–128. ⁵⁴ V. S. Schumichin, N. W. Borissow: Unvergängliche Leistung. Heldentum der sowjetischen Soldaten während des Großen Vaterländischen Krieges. Moskau, 1985, S. 160. ⁵⁵ B. Sluzkij, a. a. O., S. 99. ⁵⁶ Ebd., S. 71. ⁵⁷ B. Polewoj: Befreiung Prags. In: Aus dem sowjetischen Informationsbüro ... Journalismus und Essays der Kriegsjahre 1941–1945, Bd. 2: 1943–1945. Moskau, 1982, S. 439. ⁵⁸ Russisches Archiv: Großer Vaterländischer Krieg. Bd. 14 (3-1): UdSSR und Polen. Moskau, 1994, S. 333. ⁵⁹ Ebd., S. 333–334. ⁶⁰ N. I. Schischow: Im Kampf gegen den Faschismus. Internationale Hilfe der UdSSR für die Völker europäischer Länder 1941–1945. Moskau, 1984, S. 205–206. ⁶¹ Zentrales Archiv des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation (TsAMO RF), F. 236, Op. 2727, D. 236, Bl. 292–301. ⁶² Ebd., Bl. 299–300. ⁶³ Ebd., D. 32, Bl. 249–252. ⁶⁴ Ebd., Bl. 249–252. ⁶⁵ Russisches Archiv: Großer Vaterländischer Krieg. Bd. 14 (3-1): UdSSR und Polen. Moskau, 1994, S. 323–324. ⁶⁶ TsAMO RF, F. 236, Op. 2727, D. 236, Bl. 300–301. ⁶⁷ Ebd., D. 27, Bl. 147–151. ⁶⁸ Ebd., F. 2, Op. 11569, D. 171, Bl. 29–32; F. 32, Op. 11309, D. 240, Bl. 206–208. ⁶⁹ Ebd., F. 236, Op. 2727, D. 27, Bl. 119–120. ⁷⁰ Ebd., D. 32, Bl. 275–276. ⁷¹ Ebd. ⁷² Ebd. ⁷³ D. Samoilow: Menschen einer Option. Aus Militärnotizen. In: Aurora, Nr. 2, 1990, S. 67. ⁷⁴ M. Kolossow: Im Ausland. In: Kranz des Ruhms. Anthologie von Belletristik über den Großen Vaterländischen Krieg in 12 Bänden, Bd. 10. Moskau, 1986, S. 342–343. ⁷⁵ Waffenbrüderschaft. Moskau, 1975, S. 155–156. ⁷⁶ Ebd., S. 330. ⁷⁷ Russisches Archiv: Großer Vaterländischer Krieg. Bd. 14 (3-1): UdSSR und Polen: 1941–1945. Zur Geschichte des Militärbündnisses. Dokumente und Materialien. Moskau, 1994, S. 347–350. ⁷⁸ Ebd., S. 70–71. ⁷⁹ W. N. Gelfand: Tagebücher 1941–1946. Online: http://militera.lib.ru/db/gelfand_vn/05.html ⁸⁰ Ebd. ⁸¹ A. Rodin: Dreitausend Kilometer im Sattel. Tagebücher. Moskau, 2000, S. 110. ⁸² Ebd., S. 122–123. ⁸³ Ebd., S. 123. ⁸⁴ TsAMO RF, F. 372, Op. 6570, D. 76, Bl. 92. ⁸⁵ Ebd., Bl. 85. ⁸⁶ Ebd., Bl. 94. ⁸⁷ Ebd., Bl. 86. ⁸⁸ Ebd., Bl. 120–121. Sowjetischer Krieger - der Befreier Europas: Psychologie und Verhalten in der Endphase des Krieges |