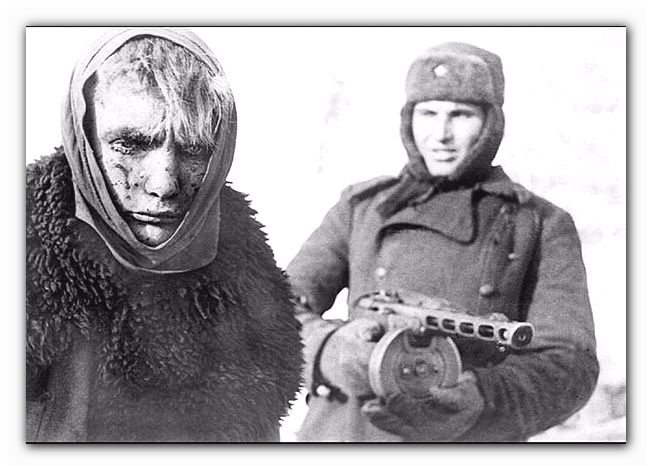

Begegnung zwischen sowjetischen Truppen und deutscher Zivilbevölkerung am Kriegsende

Mit dem Vordringen der Roten Armee in das Gebiet des Deutschen Reiches ab Ende 1944 entstanden neue, oft spannungsreiche Kontakte zwischen sowjetischen Soldaten und der deutschen Zivilbevölkerung. In zahlreichen Berichten sowjetischer Kommandeure und Soldaten spiegeln sich sowohl Unsicherheit als auch Überraschung über das Verhalten der Besiegten.

In einem Bericht von Generalleutnant Schikin, dem Leiter der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee, an das Zentralkomitee der KPdSU heißt es:

„Sobald unsere Einheiten ein bestimmtes Gebiet einer Stadt besetzen, beginnen die Einwohner allmählich, auf die Straße zu treten – fast alle tragen weiße Armbinden. Wenn sie auf unsere Soldaten treffen, heben viele Frauen die Hände, weinen und zittern vor Angst. Doch sobald sie feststellen, dass die Soldaten und Offiziere der Roten Armee keineswegs so sind, wie es die faschistische Propaganda dargestellt hatte, weicht diese Angst. Immer mehr Menschen erscheinen auf den Straßen, bieten ihre Hilfe an und bemühen sich, auf jede erdenkliche Weise ihre Loyalität gegenüber der Roten Armee zu bekunden.“

Mehrere Berichte sowjetischer Soldaten unterstreichen, dass sie von der Haltung und Selbstdisziplin der deutschen Zivilbevölkerung überrascht waren. Besonders die Ordnungsliebe und der Wunsch, sich sofort an neue Machtverhältnisse anzupassen, hinterließen einen bleibenden Eindruck.

So schildert der Mörseroffizier N. A. Orlow in seinen Erinnerungen:

„Bei uns im Bataillon kam es nicht zur Tötung von Zivilisten. Unser Sonderbeauftragter galt sogar als 'Germanophiler'. Hätte es Übergriffe gegeben, wären die zuständigen Stellen sofort eingeschritten.

Was die Gewalt gegenüber deutschen Frauen betrifft, so habe ich den Eindruck, dass vieles davon übertrieben wird. Ich erinnere mich an einen Fall: Ich betrat eine deutsche Stadt, die bereits unter Kontrolle war. Plötzlich trat eine etwa 45-jährige Frau auf uns zu und stellte sich als zuständig für das Quartier vor. Sie sprach davon, dass sie bereit sei, zwanzig deutsche Frauen für den sexuellen Dienst an russischen Soldaten zur Verfügung zu stellen. Mein Kamerad Marchenko verstand Deutsch und übersetzte dies für unseren Politoffizier Dolgoborodow. Die Reaktion war empört – die Frau wurde samt ihrer 'Gruppe' weggewiesen.

Was mich am meisten beeindruckte, war die Disziplin der deutschen Bevölkerung. Wir hatten mit Guerillaaktionen und Sabotage gerechnet. Doch für diese Nation steht Ordnung über allem. Wenn du der Sieger bist, dann bist du eben der Herr – und das wird akzeptiert. So funktioniert offenbar ihre Psychologie.“

Auch der Dichter und Kriegsteilnehmer David Samoilow schildert in seinen Aufzeichnungen ein vergleichbares Erlebnis:

„In Arendsfeld, wo wir stationiert waren, gab es eine kleine Gruppe Frauen mit Kindern. Angeführt wurden sie von einer kräftigen, etwa fünfzigjährigen Frau mit auffälligem Schnurrbart – Frau Friedrich. Sie bezeichnete sich als Vertreterin der Zivilbevölkerung und forderte die sofortige Registrierung aller Anwesenden.

Ich entgegnete, dies könne erst geschehen, sobald ein Kommandant ernannt sei. Sie widersprach: ‚Das ist unmöglich. Hier sind Frauen und Kinder. Sie müssen registriert werden.‘ Die umstehenden Frauen weinten und unterstützten ihre Forderung.Da ich keine klare Anweisung hatte, erlaubte ich ihnen, den Keller des Hauses zu beziehen, in dem wir untergebracht waren. Sie zogen sich dorthin zurück und warteten auf Anordnungen.

Wenig später wandte sich Frau Friedrich erneut an mich und sagte: ‚Herr Kommissar‘ – wohl wegen meiner Lederjacke –, ‚wir verstehen, dass Soldaten gewisse Bedürfnisse haben. Ich bin bereit, Ihnen jüngere Frauen zur Verfügung zu stellen…‘

Ich habe das Gespräch an dieser Stelle abgebrochen.“

Diese Aussagen illustrieren zwei zentrale Beobachtungen vieler Rotarmisten am Kriegsende: Einerseits die ausgeprägte Angst und Unterwürfigkeit, mit der viele Deutsche auf den Einmarsch reagierten, andererseits das Bestreben, sich den neuen Machtverhältnissen sofort anzupassen – in der Hoffnung, Gewalt zu vermeiden oder sich Vorteile zu verschaffen.

Am 2. Mai 1945, unmittelbar nach der Einnahme Berlins, notierte der Schriftsteller und Offizier Wladimir Bogomolow in sein Tagebuch (wird im Folgetext fortgeführt), wie überrascht viele Rotarmisten über die Haltung der Berliner Bevölkerung waren – zwischen Resignation, Erwartung und gezielter Unterordnung.

Der Einmarsch der Roten Armee, das Verhalten deutscher Frauen und der moralische Zustand im Nachkriegsberlin

Ein Tagebucheintrag eines sowjetischen Offiziers beschreibt, wie eine Gruppe Soldaten eines der wenigen unzerstörten Wohnhäuser in Berlin betritt:

„Wir betreten ein intaktes Wohnhaus. Alles wirkt still, wie ausgestorben. Wir klopfen, bitten um Einlass. Im Inneren hört man leises Flüstern und aufgeregte Stimmen. Schließlich wird die Tür geöffnet. Eine kleine Gruppe älterer Frauen verbeugt sich ängstlich, schwach und unterwürfig.

Die deutschen Frauen fürchten sich vor uns – man hatte ihnen gesagt, dass sowjetische Soldaten, insbesondere die asiatisch aussehenden unter ihnen, vergewaltigen und töten würden. Angst und Hass spiegeln sich in ihren Gesichtern. Doch mitunter entsteht der Eindruck, als sei Unterwerfung selbst eine Form von Anpassung: ihr Verhalten ist übertrieben höflich, ihr Lächeln betont sanft, ihre Worte unterwürfig.

Es kursieren inzwischen Geschichten, dass deutsche Frauen angeblich bereits in Erwartung sowjetischer Soldaten bereitwillig ihre Wohnungen öffnen, Alkohol anbieten – und sich, kaum dass ein Soldat den Raum betrete, entkleideten und auf das Sofa legten.“

Innerhalb der sowjetischen Truppen verbreitete sich rasch ein ambivalentes Bild von deutschen Frauen – zwischen Geringschätzung, sexueller Objektivierung und dem Eindruck von moralischer „Verdorbenheit“. Aussagen wie „Alle Deutschen sind verdorben – sie haben nichts dagegen, mit uns zu schlafen“ wurden in manchen Einheiten kolportiert und durch tatsächliche wie vermeintliche Erfahrungen gestützt.

Diese Wahrnehmung hatte jedoch auch drastische medizinische Konsequenzen. In einem internen Befehl des Militärrats der 1. Weißrussischen Front (Nr. 00343/Ш vom 15. April 1945) heißt es:

„Seit dem Aufenthalt der Truppen auf feindlichem Territorium ist die Zahl der Geschlechtskrankheiten unter dem Militärpersonal stark angestiegen. Eine Untersuchung der Ursachen zeigt, dass solche Krankheiten unter der deutschen Bevölkerung weit verbreitet sind. Vor ihrem Rückzug – und auch jetzt – haben deutsche Stellen offenbar gezielt Frauen mit Syphilis und Gonorrhoe infiziert, um eine epidemische Verbreitung unter Soldaten der Roten Armee zu provozieren.“

Ein Bericht des Militärrats der 47. Armee vom 26. April 1945 konstatiert:

„Im März stieg die Zahl der Infektionen mit Geschlechtskrankheiten gegenüber Februar um das Vierfache. Bei medizinischen Untersuchungen zeigte sich, dass 8–15 % der weiblichen Bevölkerung in den besetzten Gebieten infiziert sind. Es gibt Hinweise darauf, dass Frauen mit Geschlechtskrankheiten bewusst zurückgelassen wurden, um sowjetisches Militärpersonal zu infizieren.“

Unabhängig davon, wie glaubhaft diese gezielten Infektionsstrategien waren, führten solche Einschätzungen zu verstärkten Kontrollmaßnahmen und medizinischen Vorkehrungen im Frontgebiet.

Einen besonderen Einblick in die Situation in Berlin unmittelbar nach der Kapitulation bietet der australische Kriegskorrespondent Osmar White, der im Mai 1945 zusammen mit Einheiten der US-Armee die Stadt betrat. In seinem Tagebuch schreibt er:

„Wir gingen durch das Nachtleben Berlins, beginnend beim Kabarett ‚Femina‘ in der Nähe des Potsdamer Platzes. Es war ein warmer, schwüler Abend. Die Luft roch nach Abwasser und Verwesung.

Die Fassade des ‚Femina‘ war mit futuristischen Plakaten und Werbung in vier Sprachen bedeckt. Der Ballsaal und das Restaurant waren gefüllt mit russischen, britischen und amerikanischen Offizieren, die entweder mit Frauen unterwegs waren – oder auf der Suche nach ihnen. Eine Flasche Wein kostete 25 Dollar, ein Hamburger mit Pferdefleisch und Kartoffeln 10 Dollar, eine Packung amerikanischer Zigaretten unglaubliche 20 Dollar.

Die Berlinerinnen wirkten geschminkt, ihre Wangen gerötet, die Lippen auffällig bemalt – als hätte Hitler den Krieg gewonnen. Viele trugen Seidenstrümpfe. Der Conférencier eröffnete das Abendprogramm auf Deutsch, Russisch, Englisch und Französisch.

Das verwirrte den russischen Artilleriehauptmann neben mir, der sich zu mir beugte und in gutem Englisch sagte: ‚So ein schneller Übergang vom Nationalen zum Internationalen! RAF-Bomben sind offenbar ausgezeichnete Lehrmeister, nicht wahr?‘“

Die Beobachtungen Osmar Whites und die internen Berichte sowjetischer Stellen spiegeln gemeinsam eine vielschichtige Realität im Mai 1945: Der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung, die Angst und Anpassung der deutschen Bevölkerung, die moralische Ambivalenz der Besatzer sowie der rasche Übergang von Gewalt zur improvisierten Koexistenz – geprägt von Not, Pragmatismus und gelegentlich Zynismus.

Wahrnehmung europäischer Frauen durch sowjetische Soldaten

Während des Vormarschs der Roten Armee durch Ost- und Mitteleuropa begegneten sowjetische Soldaten unterschiedlichen Kulturen, Mentalitäten und Verhaltensweisen – insbesondere auch in Bezug auf Frauen. Diese Erfahrungen hinterließen vielfältige Eindrücke, die in Tagebüchern, Briefen und literarischen Zeugnissen dokumentiert sind.

Der Gesamteindruck vieler sowjetischer Soldaten von europäischen Frauen war geprägt von einem Kontrastbild: elegant, gepflegt und intellektuell – im Vergleich zu den kriegsmüden, unterernährten Landsfrauen aus der Sowjetunion und den weiblichen Fronthelferinnen in schlichten Uniformen. Gleichzeitig galten europäische Frauen oft als leicht zugänglich, eigennützig, schwach oder feige und unterwürfig.

Eine Ausnahme bildeten die Frauen in Jugoslawien und Bulgarien. Die jugoslawischen Partisaninnen galten als asketisch, kämpferisch und diszipliniert – als Waffenbrüderinnen auf Augenhöhe. Ihr Ruf in der Roten Armee war makellos. Angesichts der strengen Moralvorstellungen innerhalb der jugoslawischen Volksarmee, so heißt es, betrachteten diese Frauen die sogenannten Feldfrauen oder „VLP“ (Feldliebhaberinnen) als verachtenswerte Erscheinung.

Der Dichter Boris Slutsky erinnerte sich an das Verhalten bulgarischer Frauen mit den Worten:

„Nach der empfänglichen Haltung in der Ukraine und dem

völligen Zerfall in Rumänien traf uns die verschlossene

Unzugänglichkeit der Bulgarinnen hart. Fast niemand konnte sich

mit Eroberungen rühmen. Es war das einzige Land, in dem Offiziere

häufig von Männern begleitet wurden – fast nie von

Frauen. Später waren die Bulgaren stolz, als sie erfuhren, dass

sowjetische Soldaten nach dem Krieg zurückkehrten, um dort

Bräute zu finden – die einzigen auf der Welt, die 'rein' und

'unberührt' geblieben seien.“

In den westlicheren

Ländern hingegen, so Slutsky, erlebten viele Soldaten ein

Verhalten, das sie irritierte oder sogar abwertend interpretierten:

„In Europa haben sich die Frauen schneller als alle anderen

angepasst. Ich war immer schockiert, verwirrt, ja desorientiert durch

die Leichtigkeit, mit der dort intime Beziehungen eingegangen wurden.

Diese Leichtigkeit wirkte beschämend – selbst auf

anständige Frauen.

Sie erinnerten durch ihre hastige Zugänglichkeit und ihr

mangelndes Interesse an Motiven fast an Prostituierte. Das

Liebesvokabular war auf drei obszöne Wörter reduziert, alles

wurde auf wenige Gesten beschränkt.

Es war nicht Ethik, was die Kontakte begrenzte, sondern Angst: vor

Infektionen, vor öffentlicher Bloßstellung, vor

Schwangerschaft. Unter den Bedingungen des Krieges verbarg die

allgemeine Verderbtheit die spezifisch weibliche – sie wurde

unsichtbar und umso beschämender.“

Die SS – Mythen und Realität einer Elitetruppe

Die Waffen-SS galt in der deutschen Propaganda als Eliteverband und „Stolz des Führers“. Tatsächlich war ihr militärischer Ruf unter den Soldaten der Wehrmacht keineswegs unumstritten. In vielen Berichten und Erinnerungen zeigt sich ein ambivalentes Bild: Die SS wurde einerseits wegen ihres Fanatismus und ihrer Kampfbereitschaft gefürchtet, andererseits wegen taktischer Fehler und überzogener Verluste kritisiert.

Als die SS-Divisionen im März 1943 die Stadt Charkow zurückeroberten, galt dies als militärischer Erfolg. Doch nur wenige Monate später scheiterten sie in der Schlacht am Kursker Bogen. Es zeigte sich: Mut und Entschlossenheit allein garantierten keinen Sieg – strategische Planung, technische Überlegenheit und Führungsqualität waren mindestens ebenso entscheidend.

Ein besonders umstrittenes Beispiel ist Theodor Eicke, ehemaliger Polizeiinformant, Insasse einer psychiatrischen Klinik und späterer Kommandant des Konzentrationslagers Dachau. Er war der Begründer der SS-Totenkopf-Division – einer der brutalsten Formationen der Waffen-SS. Sein militärisches Talent wurde jedoch selbst innerhalb der Wehrmacht angezweifelt.

Als Eicke im Sommer 1942 das Führerhauptquartier aufsuchte, um sich über hohe Verluste zu beklagen, wurde er nicht ernst genommen. Seine rücksichtslosen Kommandos brachten ihm den Spitznamen „Schlächter Eicke“ ein. Sein Tod am 26. Februar 1943 – beim Absturz seines Flugzeugs nahe Charkow – wurde kaum bedauert. Sein Grab gilt als verschollen.

Die Wehrmachtssoldaten bezeichneten Angehörige der SS im Jahr 1941 aufgrund ihrer charakteristischen Tarnkleidung spöttisch als „Laubfrösche“. Ironischerweise übernahmen sie später selbst diese Tarnmuster. Auch bei der Versorgung versuchten die Armeegeneräle, die Totenkopfverbände der SS auf den zweiten Platz zu verweisen: Wozu sollte man jene bevorzugt ausrüsten, die jede Schlacht in kopflosen Frontalangriffen zu führen pflegten? Die Überzeugung war: Sie würden ohnehin bald sterben.

Erst im Jahr 1943 verschob sich die Lage spürbar. Die SS begann, militärisch mit der Wehrmacht gleichzuziehen – allerdings nicht infolge gestiegener Qualität in der Ausbildung, sondern weil das Ausbildungsniveau der Wehrmacht selbst sank. Dass in Deutschland die Ausbildung zum Leutnant lediglich drei Monate dauerte, während die sowjetische Armee dafür sechs Monate ansetzte, wurde häufig übersehen – obwohl man die Rote Armee genau dafür kritisierte.

Die Qualität der Wehrmacht nahm ab 1942 stetig ab. Die gut geschulten Soldaten, die 1940 in Frankreich und 1941 in Polen gekämpft hatten, waren bis 1943 entweder gefallen, verwundet oder vermisst. Ihre Plätze wurden von schlecht vorbereiteten jungen Rekruten eingenommen, für die es keine erfahrenen Ausbilder mehr gab. Viele Veteranen waren in den Sümpfen von Sinjawino ums Leben gekommen, andere waren in deutschen Lazaretten oder auf Zwangsarbeitskommandos im rückwärtigen Raum verschollen.

In der Zwischenzeit verbesserte sich die Kampfkraft der Roten Armee deutlich. Sie lernte schnell. Ihre qualitative Überlegenheit gegenüber der Wehrmacht wuchs in dem Maße, dass sie 1944 in der Lage war, Großoffensiven mit einem günstigen Kräfteverhältnis zu führen. In der Operation Jassy-Kischinew etwa gelang es den sowjetischen Truppen, bei einem Verhältnis von 10:1 zugunsten der Angreifer den Gegner vernichtend zu schlagen – ein für Angriffsoperationen ungewöhnliches Verhältnis, liegt die Regel doch eher bei 3:1 zugunsten des Verteidigers.

Die Jassy-Kischinew-Operation im Sommer 1944 stellt möglicherweise den verlustreichsten Zusammenbruch der Wehrmacht an der Ostfront dar. Die sowjetischen Truppen verloren 12.500 Tote und Vermisste sowie 64.000 Verwundete. Im Gegenzug wurden 18 deutsche und rumänische Divisionen zerschlagen. 208.600 deutsche und rumänische Soldaten und Offiziere gerieten in Gefangenschaft. Die Zahl der Toten und Verwundeten auf deutscher Seite belief sich auf schätzungsweise 135.000.

Das sowjetische militärische Ausbildungssystem hatte damit das deutsche System besiegt. Die sowjetische Garde war eine Formation, die sich im Kampf bewährt hatte. Die Waffen-SS hingegen war ein Kind der Propaganda.

Doch wie wurden die SS-Männer von den eigenen Landsleuten wahrgenommen? Diese Frage führt zu einem weiteren Aspekt – dem deutschen Bild der SS. Zunächst war das Verhältnis zwischen Wehrmacht und SS distanziert bis ablehnend. Die Waffen-SS galt als politisch fanatisch, aber taktisch unreif. Viele Wehrmachtsoffiziere betrachteten SS-Kommandeure wie Theodor Eicke, einen ehemaligen Polizeiagenten und Lagerleiter, als unfähig. Eicke wurde 1943 beim Absturz seines Flugzeugs bei Charkow getötet. Sein Grab ist bis heute nicht auffindbar.

Im weiteren Kontext lohnt sich ein Blick auf die Entstehung von Kriegsmythen, insbesondere jenen über die Rote Armee. Ein besonders langlebiger Mythos ist die Behauptung, sowjetische Soldaten hätten sich „zu dritt ein Gewehr teilen müssen“. Nur wenige wissen, dass diese Formulierung ihren Ursprung nicht etwa in westlicher Kriegspropaganda hat, sondern in einem offiziellen Parteidokument: dem „Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU (B)“, das auf die Russische Armee des Ersten Weltkriegs Bezug nahm.

Dort heißt es:

„Die zaristische Armee erlitt eine Niederlage nach der anderen.

Sie hatte nicht genug Gewehre, manchmal ein Gewehr für drei

Soldaten.“

Diese Formulierung wurde später fälschlich auf die

sowjetische Armee des Zweiten Weltkriegs übertragen – obwohl

sie ursprünglich eine Kritik an der zaristischen Führung war.

Ein weiterer populärer Mythos betrifft ein angebliches Gespräch zwischen Marschall Schukow und General Eisenhower, in dem Schukow gesagt haben soll, er habe sowjetische Infanteristen in Minenfelder geschickt, um mit ihren Körpern Durchgänge für Panzer zu schaffen. Diese Erzählung wird bis heute in verschiedenen Publikationen kolportiert.

Doch eine sachliche Analyse zeigt: Eine Panzerabwehrmine reagiert nicht auf das Gewicht eines Menschen – ein Infanterist kann sie also gar nicht auslösen. Das gezielte Vorschicken von Soldaten mit der Absicht, Minen zu zünden, ist nicht nur militärisch unsinnig, sondern technisch unmöglich. Die Frage bleibt also: Woher stammt dieser Mythos?

Die Antwort liegt nicht selten in einer Mischung aus Unwissenheit, Propaganda und spätem Revisionismus. Doch es lohnt sich, diese Mythen kritisch zu hinterfragen – ebenso wie die Legendenbildung über die SS als „Elitetruppe“ oder die Rote Armee als „barbarische Masse“. Beide Narrative verstellen den Blick auf die tatsächlichen militärischen, sozialen und politischen Prozesse dieses Krieges.

Gunther Fleischmann – SS-Funker im Einsatz bei Metz, 1940

In seinen Erinnerungen schildert der SS-Offizier Gunther Fleischmann, Angehöriger der Division „Wiking“, eine prägende Episode aus dem Frankreichfeldzug des Jahres 1940. Schauplatz ist die französische Stadt Metz. Fleischmann war damals als Funker eingesetzt – und zwar unter dem Befehl von Erwin Rommel, dem späteren „Wüstenfuchs“, der zu diesem Zeitpunkt die 7. Panzerdivision befehligte. Zu dieser Division war auch das SS-Regiment „Das Reich“ abgestellt.

Die Lage war kritisch. Hinter Metz lagen bereits die eigenen Linien, die Stadt selbst wurde von französischer Flak schwer verteidigt, davor befand sich ein gefährliches Minenfeld – eine Mischung aus Antipersonen- und Panzerabwehrminen. Fleischmann erinnert sich:

„Rommel schickte mich – seinen Funker – so weit wie möglich vor, um die Position der französischen Batterien zu erkunden. Unsere Aufklärungsgruppe verirrte sich beinahe vollständig, andernfalls gäbe es diese Erinnerung gar nicht mehr.“

Gunther Fleischmann erreicht schließlich einen Eisenbahnzaun und versucht, per Funk Kontakt zu Rommel aufzunehmen:

„Eisernes Pferd! Eisernes Pferd! Hier Firefly-1!“

„Wie geht es Ihnen, Gefreiter?“

„General, Klek und Morer sind gefallen. Ich bitte um Erlaubnis zum Rückzug.“

„Wir müssen den Standort der Batterien unbedingt herausfinden. Das ist Ihre Aufgabe.“

„Jawohl, General. Ich habe noch das MR-38 dabei.“

„Das ist gut, Sohn. Versuchen Sie, so nah wie möglich heranzukommen. Ich zähle auf Sie.“

„Verstanden, General. Ende.“

Kurz darauf beobachtet Fleischmann einen Bahnwärter mit Signalflaggen, der das Zeichen zum Funkkontakt gibt. Fleischmann bleibt ruhig in einer Hecke verborgen, doch was als nächstes geschieht, übertrifft seine Erwartungen:

„Unsere Pläne haben sich geändert“, meldete Rommel. „Bleiben Sie, wo Sie sind. Kommen Sie damit zurecht?“

„Ich verstehe nicht, General!“

„Bleiben Sie einfach auf Empfang. Ich habe Ihnen ein Geschenk gemacht. Ende.“

Fleischmann fragt sich, was Rommel damit meint. Wenig später offenbart sich die Antwort: Am Himmel tauchen mittelgroße Heinkel-Bomber und Ju-87-Sturzkampfbomber auf. Die Heinkels decken das Stadtgebiet mit Flächenbombardements ein, die Stukas greifen gezielt an. Metz steht in Flammen.

„Danke, General“, flüstere ich und drücke die Sprechertaste.

Die französische Artillerie wird jedoch nicht vollständig ausgeschaltet, nur ihre Schlagkraft nimmt ab. Rommel lässt daraufhin seine Soldaten zum Angriff vorgehen. Fleischmann beobachtet die Szene über Funk:

„Ich bemerkte, wie unsere Soldaten über das Feld stürmten.

‚Das bin ich!‘ rief ich ins Mikrofon.

Rommel wusste es längst. Gepanzerte Fahrzeuge, Spezialtruppen und Versorgungswagen bewegten sich in Kolonnen über das Minenfeld.

Minen explodierten, Menschen wurden zerfetzt, Fahrzeuge zerstört. Ein Akt blanken Wahnsinns vollzog sich vor meinen Augen.“

Wenig später erreicht die Reservekompanie die Frontlinie – es sind Männer aus Fleischmanns eigener Einheit. Sie bahnen unter großen Verlusten einen Weg für die SS, die Wehrmacht und die 7. Panzerdivision.

„Da wurde mir klar: Hätte ich nicht den Auftrag als Funker gehabt – ich hätte genau dasselbe Schicksal erwartet wie meine Kameraden.“

Fleischmanns Bericht zeigt nicht nur die Grausamkeit und Tödlichkeit moderner Kriegsführung, sondern auch die radikale Risikobereitschaft einzelner Befehlshaber. Rommels Taktik war oft mutig, aber auch rücksichtslos gegenüber dem Leben seiner Soldaten. Für einen Funker wie Fleischmann bedeutete das Überleben in dieser Situation nichts anderes als Zufall – und einen bleibenden seelischen Abdruck.

Gunther Fleischmann, SS-Funker in der Division „Wiking“, beginnt in seinen Erinnerungen über die Ereignisse der frühen 1940er-Jahre zu reflektieren. Der folgende Abschnitt deutet auf einen Wendepunkt hin – ein Moment, in dem erste Zweifel an den Strukturen, in denen er dient, aufkeimen. Er erinnert sich:

„Was war über mich bekannt?

Gibt es etwa noch Frauen, die Kinder gebären?

Oder gibt es im Krieg nur noch eine Kategorie: den Grabenblick?“

Diese Episode scheint Fleischmann tief erschüttert zu haben. Er beginnt, das Erlebte und seine Rolle zu hinterfragen – besonders in Zusammenhang mit Ereignissen in Frankreich. Er schreibt:

„So erreichten uns beispielsweise Berichte von Einheiten der SS-Division ‚Totenkopf‘ über bestimmte Vorkommnisse in der Stadt Drancy. Ich hatte damals gehört, dass dort ein Lager oder Gefängnis für Kriegsgefangene eingerichtet worden sei – allerdings nicht nur für Soldaten.

Es wurde außerdem angeordnet, dass alle Züge, die nach Drancy oder zu bestimmten Bahnhöfen östlich davon – etwa in Limoges, Lyon oder Chartres – fuhren, auf bestimmte Signale hin angehalten werden sollten. Diese Züge stammten meist aus Ostfrankreich und passierten dann Straßburg, wo sie nur mit Genehmigung der SS die deutsche Grenze überquerten.“

Zu diesem Zeitpunkt, so schreibt Fleischmann, habe er keine Vorstellung davon gehabt, dass diese Transporte Menschen in Lager brachten – und nicht nur Lager, sondern Orte, die von SS-Stellen bewusst organisiert und gesteuert wurden. Er berichtet:

„Ich war damals Funker, und jedes Mal, wenn ich über den nächsten Zug informiert wurde, wurde ich sogar aus dem Funkraum geholt – erst nachdem die Informationen ausgewertet waren, durfte ich zurück.

Ich fragte einmal Gleispunkt und Engel – Kollegen –, was das für Züge seien. Sie grinsten nur. Als ich verwundert nachfragte, warum sie lachten, gaben sie mir keine Antwort.

Schließlich fragte mich Gleispunkt:

‚Kager, was glaubst du, was diese Züge transportieren?‘

Ich sagte, ich wisse es nicht. Und er antwortete:

‚Sag mal – hast du in letzter Zeit viele Juden auf den Straßen von Paris gesehen?‘“

Fleischmann zieht ein ernüchterndes Fazit:

„Man sagt, die Deutschen hätten nichts von den Vernichtungslagern gewusst. So war es nicht.

Wir wussten alle von Dachau und Buchenwald. Aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich 1940 keine Ahnung hatte, was dort tatsächlich geschah. Ich glaubte, es seien politische Umerziehungsanstalten für Kriminelle – Orte, an denen man Menschen beibrachte, das Gesetz zu achten. Ich dachte: Wer gegen deutsches Recht verstoße, solle eben ein paar Jahre in Dachau oder Buchenwald verbringen.

Aber warum wir Juden aus anderen Ländern in Deutschland erschießen sollten – das habe ich nicht verstanden.“

Er erkennt rückblickend:

„Gleispunkt und Engel wussten mehr. Und ihr Lachen – das war kein gutes Lachen.“

Diese Erfahrung markiert für Fleischmann den Beginn eines inneren Wandels – der Moment, in dem erste Fragen entstehen. Bald wird ihn die Realität der Ostfront einholen.

Fleischmann stellt fest, dass die Feindseligkeiten nicht erst am 22. Juni 1941 begonnen hätten. Er berichtet, bereits am 20. Juni, also zwei Tage vor dem offiziellen Kriegsbeginn, sei er Teil einer Aufklärungs- und Sabotageeinheit gewesen, die in sowjetisches Territorium eingedrungen sei.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni trifft seine Einheit auf eine Gruppe von Partisanen. Die Szene beschreibt er eindringlich:

„Es waren viele Partisanen. In die Erde gegrabene Unterstände – sorgfältig getarnt. Zwischen Nähte aus Tischdecken, Vorhängen, oder anderem unbekannten Stoff. Nach meiner Schätzung befanden sich mindestens 40 Personen im Lager.

Wir beschlossen, Dosenfleisch zu essen. Unser Führer setzte sich zu uns.

‚Das Dorf ist ganz in der Nähe‘, sagte er.

‚Welches Dorf?‘ fragte Detweiler.

‚Das Dorf‘, wiederholte der Führer. ‚Wir bringen euch dorthin. Ihr werdet dort zuhören. Esst erst einmal.‘“

Fleischmann beschreibt den Anführer: ein alter Mann, den sie nur „Vater Demetrius“ nennen. Und eine Frau in den Dreißigern, in zerschlissener Kleidung – doch in seinen Augen schön. Ihr Name: Rachel.

„Trotz ihrer Kleidung, trotz des Schmutzes in ihrem Gesicht – ich fand sie schön. Ihre Anwesenheit wirkte beruhigend, sie entspannte die Atmosphäre.

Ich fragte erneut:

‚Wer seid ihr? Und wo sind wir?‘

Die anderen, die Waldbrüder, lächelten – als wüssten sie etwas, das ich nicht wusste.

‚Willkommen in der Ukraine‘, sagte der Alte.

Und ich fragte mich: Stört es dich nicht?“

Diese Begegnung scheint für Fleischmann mehr zu sein als eine bloße Episode. Zwischen Zweifel, Faszination und schleichender Erkenntnis beginnt sich ein Riss in seinem Selbstverständnis als SS-Mann zu öffnen. Der Weg an die Ostfront wird ihn tiefer hineinführen – und zugleich weiter hinaus aus dem ideologischen Bild, in das er einst eingebunden war.

Gunther Fleischmann – Erinnerungen an den Beginn des Ostfeldzugs

Persönlich irritierte mich der Name Rachel – ein typischer jüdischer Name. Wer war sie? UPA? Eine sowjetische Agentin? Oder gehörte sie zu einer lokalen Partisanengruppe? Gunther Fleischmann beantwortet diese Frage leider nicht. Aber er gibt an, dass sich der Ort etwa dreißig Kilometer von Kowel entfernt befand. Noch vor dem offiziellen Beginn der Feindseligkeiten am 22. Juni 1941 sammelte seine Einheit Berichte über die Truppenstärke der Roten Armee im betreffenden Operationsgebiet.

Was dann folgte, ist bekannt. Doch was geschah unmittelbar nach dem Einmarsch deutscher Truppen in die UdSSR?

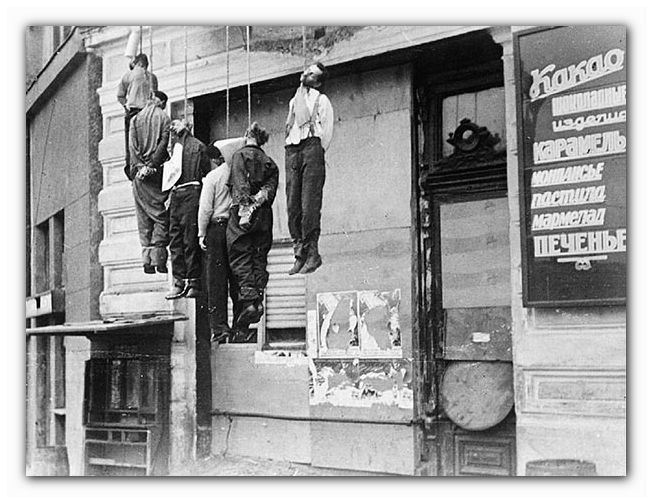

„Der Konvoi verlangsamte sich. Etwa einen Kilometer vor dem Kontrollpunkt bemerkte ich am Straßenrand eine Gruppe von SS-Polizisten. Die meisten trugen MP 40-Maschinenpistolen, ihre Uniformen waren ordentlich und vollständig – sie stammten offensichtlich nicht von der Front. Nach weiteren 500 Metern sah ich beiderseits der Straße flache Gräben mit frisch zugerichteten Holzstämmen. Es waren etwa fünfzig Gruben pro Seite. An jedem hingen Erhängte. Wir fuhren durch einen Tunnel des Todes.“

Dann die Entdeckung:

„Am Ende der Gräben war eine Grube ausgehoben, in die Leichen sowjetischer Soldaten geworfen worden waren. Als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass sie in Reihen lagen – offenbar waren sie gruppenweise herangebracht, zum Grubenrand geführt und dann erschossen worden. Die nächste Gruppe wurde direkt hinterhergeführt.“

Gunther Fleischmann fragt sich:

„Diese sogenannten Partisanen – welches Verbrechen hatten sie begangen, um ohne Gerichtsurteil hingerichtet zu werden?“

Der Konvoi setzte sich langsam fort. Doch Fleischmann beschreibt, wie die SS-Polizei begann, Häftlinge zu sortieren – Männer zur einen, Frauen zur anderen Seite, Kinder wurden von ihren Müttern getrennt.

„Trotz der laufenden Motoren hatte ich das Gefühl, durch das Dröhnen hindurch die Schreie hören zu können.“

Dies war keine sowjetische Propaganda, kein Zitat von Ehrenburg – es sind die Worte eines SS-Offiziers.

Er fährt fort:

„Einer der Untersturmführer befahl mir, die Frequenz auf Petrika umzustellen. Ich rief meinen Kommandanten. Inzwischen befahl ein zweiter Offizier zwei Soldaten des 2. SS-Regiments, einen sowjetischen Gefangenen in Uniform zu übergeben – es handelte sich um einen politischen Ausbilder.“

„Plötzlich trat einer der Offiziere vor und schoss dem Mann mehrere Kugeln direkt in den Kopf. Krendl und ich hatten keine Chance, dem Blut und den Hirnspritzern auszuweichen.“

So sah die Umsetzung des „Kommissarbefehls“ in der Praxis aus.

Fleischmann fährt fort:

„Zwischen den Bäumen entdeckte ich mehrere hundert nackte Zivilisten, die von SS-Männern und ukrainischen Freiwilligen bewacht wurden. Aus der Tiefe des Waldes hörte man dumpfe, schwere Einschläge.“

Er fragt einen Wachposten:

„Was machen Sie hier? Wer sind diese Menschen?“

Der Soldat nimmt unsere Papiere entgegen, liest und sagt:

„Melden Sie Ihre Ankunft beim Quartier.“

„Und was geschieht mit diesen Leuten?“ fragt Krendl.

„Warum werden sie erschossen?“ schließt sich Lichtel an.

„Melden Sie Ihre Ankunft. Und keine Fragen, wenn ich nicht frage“, antwortet der Posten kühl.

Der Quartieroffizier war ein Sturmscharführer, eine Zigarre im Mund, abweisend, gleichgültig.

„Er warf einen Blick auf unsere Papiere, wies uns an, den zurückgelegten Weg weiterzufahren. Die Funkeinheit sei in der Nähe. Dort sollten wir uns beim Hauptsturmführer melden.“

Doch die Frage ließ Lichtel nicht los. Er fragt:

„Was sind das für Filmaufnahmen, die da im Wald gemacht werden?“

Der Sturmscharführer, ohne aufzusehen:

„Feuervorbereitungskurse.“

Und weiter:

„Und die Nackten – wer sind sie?“

Der Offizier blickte ihn eisig an.

„Ziele“, sagte er knapp.

Was gibt es dazu noch zu sagen?

Gunther Fleischmann, SS-Funker der Division „Wiking“, beschreibt in seinen Erinnerungen eine Phase des inneren Zerfalls, der zunehmenden Sinnkrise und des physischen wie moralischen Niedergangs seiner Einheit – unmittelbar nach der Schlacht bei Dubno.

„Schon im Juni 1941 begann die Verwandlung der Deutschen in etwas anderes. Der Name Rachel – so typisch jüdisch – hatte mich noch irritiert. Jetzt aber, nach dem Verrat der Ukrainer, die noch Tage zuvor unseren Spähern geholfen hatten, herrschte nur noch Verachtung und Härte.

‚Durst, Austrocknung und verschimmeltes Brot wurden zu Standardkrankheiten.‘

Ich weiß nicht, woher dieses Brot kam – aber wie ich bald lernte, war es typisch für die Quartierordnung deutscher Verbände.

‚Oft war das Brot mit Würmern durchsetzt, und wir durften sie nicht entfernen. Esst sie mit – es ist sättigender, und es gibt mehr Eiweiß‘, erklärten unsere Vorgesetzten. Also aßen wir sie – nicht aus Gehorsam, sondern aus Mangel. Daraus wurde ein makabres Ritual, eine Art Protest. Offen wurde gesagt: ‚Schaut mich an, ich bin kein Schwächling. Ich mache alles mit.‘ Es war Masochismus.“

Auch zur Hygiene notiert Fleischmann bittere Beobachtungen:

„Von Hygiene konnte keine Rede sein. Hatten wir Zugang zu einem See oder Fluss, durfte niemand baden, bevor nicht alle Kanister, Kühlbehälter und Fahrzeuge aufgefüllt waren. Doch viele zogen es ohnehin vor zu schlafen. Die Offiziere versuchten, uns zum Waschen zu zwingen – aber wer tagelang erschöpft war, ließ sich nicht wecken. Bald war der Unterschied zwischen Schlafenden und Badenden nicht mehr auszumachen.“

Zynisch kommentiert er:

„Wir – die Kulturnation. Sehr kultiviert. Nur Eskimos sind kultivierter. Aber waschen sollte man unter Lebensgefahr besser lassen.“

Über das Verhalten an der Front berichtet er weiter:

„In derselben Nacht beschädigten russische Einheiten mit Raketen unsere Pontonbrücke über den Dnjepr. Am nächsten Tag reparierten unsere Pioniere sie, doch bald wurde sie erneut zerstört. Das wiederholte sich – viermal. Unsere Offiziere verstanden nicht, was geschah.

Als die Brücke ein weiteres Mal beschädigt wurde – diesmal durch gezielte russische Ausgrabungen – verloren wir nicht nur das Bauwerk, sondern auch unseren Vorposten. Die Offiziere wiesen an, Fahrzeuge für die Flucht bereitzustellen – aber niemand gab den Befehl zum Gegenfeuer.“

Fleischmann beschreibt, wie Desorganisation und Gleichgültigkeit in seiner Einheit wuchsen. Am Ende stand Entfremdung:

„Wieder neue Gesichter, neue Namen. Ich wusste nicht einmal mehr, wie ich grüßen sollte. Ich hatte keine Lust zu sterben. Ich hatte kein Interesse, mich mit den anderen in der 5. SS-Division anzufreunden. Ihre Namen kannte ich nur aus den täglichen Appellen. Ich musste sie mir abgewöhnen – denn täglich hörte ich neue. Dietz schrie sie heraus, und ich wurde wütend.“

Bis zum Winter 1941 war die sogenannte Elite dezimiert – und Fleischmann beginnt, zu begreifen:

„Dann fragte ich mich, wofür ich eigentlich kämpfe. Es gab keinen Zweifel: Das war nicht mein Krieg. Und die einfachen Soldaten darin – sie hatten keinen Nutzen, keinen Platz.“

Doch er kämpft weiter – wie ein pflichtbewusster Krieger der SS.

„Und dann griffen wir zu den Gewehren. Vor uns lag ein Platz, auf dem sich ein russisches Feldlazarett befand. Die Ärzte flohen, das Personal ebenfalls – nur die Verwundeten blieben zurück. Einige griffen nach Waffen, andere krochen.

Bruckner und Bisel waren gefallen – geblendet vor Wut feuerten wir wahllos in das Lazarett. Wir setzten Maschinengewehre ein, jagten 30 bis 40 Menschen in die Luft.

Ich sah einen russischen Soldaten, der sich hinter einem Holzkarren versteckt hatte. Ich lud durch, zerschmetterte den Karren in Splitter, lud erneut – und begrub ihn unter einer neuen Salve.

Wenn der Karren nicht zerfallen wäre, hätte ich weitergeschossen, bis mein Magazin leer gewesen wäre.“

Fleischmann beschreibt das Massaker nicht aus Distanz, sondern als Beteiligter.

„Schweigend betrachtete ich den Haufen regloser Körper. Jemand murmelte, wir hätten uns für Bruckner rächen müssen.

Der Schal und ich gingen um den Platz, besonders zu den Resten des Karrens – nur um sicherzugehen, dass der Russe tot war.“

Dann kommt Krendl zu ihm. Und Fleischmann schreibt:

„Ich sah ihm in die Augen – und wusste, was er in diesem Moment dachte.“

Diese Szene ist nicht nur Ausdruck der Brutalität, sondern auch des psychischen Zusammenbruchs. Fleischmanns Erinnerungen zeichnen ein verstörendes Bild: Verwahrlosung, Selbstekel, blinder Gehorsam, Rache, emotionales Erstarren – und am Ende das nackte Schweigen.

„Das ist nicht Belgien.“

Ja. Das ist nicht Belgien. Das ist Russland.

Auch hier führten die aufgeklärten Europäer keinen ritterlichen Krieg, sondern einen gewöhnlichen Kolonialkrieg. Der Begriff „Untermensch“ unterscheidet sich nicht vom kolonialen Begriff „Neger“ oder „Indianer“. Skalps abschneiden, Verwundete erschlagen – das war die Haltung, die Europäer gegenüber jenen „unzivilisierten Völkern“ einnahmen, die ihnen als minderwertig galten.

Unzivilisiert – das waren in ihren Augen wir, die Russen. Aber die verschmitzten Deutschen, sie waren zivilisiert – bis in die Ellenbogen und Knie. Ja, es ist besser, zu einem Land der Dritten Welt zu gehören, als sich in das zu verwandeln, was die SS in Wirklichkeit war.

„Ich empfand keine Gewissensbisse, als ich betrachtete, was ich getan hatte.“

Gunther Fleischmann wurde schließlich bei Grosny verwundet. Danach kam er ins Lazarett – nach Warschau.

„Die Zustände im Warschauer Krankenhaus waren entsetzlich. Es fehlte an Medikamenten, und viele der Verwundeten waren einem qualvollen Tod ausgeliefert.“

Über die Qualität der deutschen Militärmedizin ist bereits genug gesagt worden. Erwähnenswert ist nur noch: Verwundete, die in den rückwärtigen Lazaretten starben, wurden nicht als Gefallene geführt. Sie wurden in die sogenannte Reservearmee überstellt – und ihre Tode galten als zivile Verluste.

Jetzt ist klar, woher die offiziell so geringen Verlustzahlen der Wehrmacht und SS stammten.

Auch privat war der Krieg für Fleischmann eine Katastrophe:

„Ich bekam regelmäßig Briefe von zu Hause. Daraus erfuhr ich, dass beide meiner Brüder gefallen waren – ebenso wie meine Cousins. Mein Onkel, der bei der Kriegsmarine diente, war ebenfalls tot.“

Von sechs nahen Verwandten waren bis zum Winter 1943 fünf gefallen.

Und dann – Normandie, 1944. Fleischmann schildert einen Angriff der SS auf eine Anhöhe. Die vermeintliche Eliteeinheit ist desorganisiert und unfähig.

„Ich weiß nicht, ob es sich um Rekruten oder Veteranen handelte – doch was ich sah, war schockierend. Einige warfen Handgranaten auf den Gipfel eines Hügels, obwohl dieser völlig leer war. Aufgrund des Gefälles und der Entfernung rollten die Granaten zurück – und explodierten inmitten der eigenen SS-Leute.

Viele stürzten und rollten den Hang hinab, brachen sich Gliedmaßen.“

Der Angriff begann laut Fleischmann um 4:15 Uhr, fünf Infanteriewellen waren vorgesehen. Die zweite Welle startete um 4:25 Uhr, doch schon um 4:35 war der Angriff erstickt – im alliierten Abwehrfeuer und durch die eigene Unfähigkeit.

„Erst um 6 Uhr griffen die restlichen Wellen an – doch um 7:45 Uhr war alles vorbei. Von 100 Männern der ersten Staffel überlebten zehn.“

Der Angriff auf Höhe 314 dauerte noch sechs Tage.

Wer wurde also dort geopfert?

„Einige Taunton-Makuta – solche, die nur Verwundete und Zivilisten erschießen konnten.“

Dann folgt Fleischmann dem Erzählstrang eines anderen SS-Mannes: Werner Bühlein.

„Ich beschloss, Werner Bühlein zu besuchen. Er hatte in der 3. SS-Panzerdivision ‚Totenkopf‘ gedient und 1942 bei einer Minenexplosion sein rechtes Bein verloren. Wir sprachen über den Krieg – er war zurückhaltend, vermied Themen, die mein Vater angesprochen hatte. Doch ich wollte es wissen.

Nachdem ich den Mut gefunden hatte, fragte ich ihn direkt.“

Zunächst reagiert Bühlein abweisend – misstrauisch, ob er nicht auf „Defätismus“ geprüft werde. Doch dann bricht es aus ihm heraus.

„‚Ganze Dörfer‘, sagte er schließlich. ‚Ganze Dörfer – mit tausend oder mehr Einwohnern. Sie wurden einfach an den Rand von Gruben gestellt und erschossen. Es gab Spezialkommandos, die nichts anderes taten. Frauen, Kinder, Alte – ohne jede Unterscheidung, Carl. Nur, weil sie Juden waren.‘“

Fleischmann ist schockiert:

„Erst da begriff ich den Abgrund dessen, was er sagte. Ich sah auf den Stumpf an seinem Pyjamabein – und wusste: Dieser Mensch hat keinen Grund mehr zu lügen.“

„Aber warum?“ fragte ich.

„‚Weil es ein Befehl war. Ein Befehl zur Ordnung.‘

Gott sei Dank, so Bühlein, sei ihm damals das Bein abgerissen worden – er hätte das nicht länger ertragen.

‚Manchmal erschoss ich selbst Alte und Kinder. Manchmal wurden Männer, Frauen, Jugendliche – in Lager gebracht.‘“

„Lager?“, fragte ich.

Und dann ... blieb es still.

– Nach Auschwitz, Treblinka, Belsen, Chelmno. Dann wurden sie zu Halbleichen gemacht, danach zu Leichen. An ihrer Stelle kamen neue. Und das über mehr als ein Jahr.

Werner berichtete von diesen schrecklichen Tatsachen mit ruhiger Stimme, fast teilnahmslos, als spräche er über eine alltägliche Begebenheit. Ein sachlicher Ton – angesichts des Grauens.

Man sollte sich erneut vergegenwärtigen, aus welchem Personal die SS-Division „Totenkopf“ bestand: aus ehemaligen KZ-Wächtern.

Gunther Fleischmann selbst war nicht aus ideologischer Überzeugung zur SS gegangen. Wie er schreibt, war es eher ein Zufall. Zu Beginn des Krieges benötigte die SS dringend Fachkräfte – darunter auch Funker. So wurde Gunther von der Kriegsmarine zur Waffen-SS versetzt.

Aber der Krieg endete nicht zufällig. Als Unterscharführer kommandierte er schließlich einen Zug – und ergab sich mitsamt seinen Leuten den Amerikanern. Sie warfen die Waffen fort, zogen improvisierte weiße Tücher auf ihre Bajonette – und verließen das Schlachtfeld. Eine Kapitulation, die nicht überall auf Verständnis stieß.

Denn die Familien dieser „Mottenkrieger“ – wie sich die Kapitulanten selbst spöttisch nannten – landeten in denselben Konzentrationslagern, in denen auch andere politische Gegner des Regimes einsaßen. Der Vorwurf: Verrat am deutschen Volk.

Kollektive Verantwortung. So lautete das Prinzip. Auch das – typisch deutsch, typisch „aufgeklärt“.

Und doch: Im Juni wurde Gunther Fleischmann aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Ein Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen wurde nicht gegen ihn eingeleitet. Man kann spekulieren – möglicherweise hatte er seinen Namen geändert. In seinen Erinnerungen rufen ihn einige Kameraden gelegentlich „Karl“ – nicht „Gunther“.

Und noch ein Detail: Er lebte später in der DDR.

Quellenhinweis:https://www.site/2015-06-22/pisma_nemeckih_soldat_i_oficerov_s_vostochnogo_fronta_kak_lekarstvo_ot_fyurerov

„Rote Armee Soldaten feuerten, sogar bei lebendigem Leib brennen“

Briefe deutscher Soldaten und Offiziere von der Ostfront – als Heilmittel gegen die Führer.

Der 22. Juni ist in unserem Land ein heiliger Tag.

Der Beginn des Großen Vaterländischen Krieges markiert den

Auftakt zum Großen Sieg. Die Geschichte kennt kaum eine Phase von

größerem Ausmaß – doch an Blutvergießen,

an menschlichem Preis war diese möglicherweise beispiellos. Wir

haben bereits über die erschütternden Seiten von Ales

Adamowitsch und Daniil Granin berichtet, ebenso über die

eindringliche Aufrichtigkeit des Frontsoldaten Nikolai Nikulin oder die

unversöhnliche Schärfe in Viktor Astafjews Verdammt und getötet.

Und dennoch: Neben der Unmenschlichkeit triumphierten auch Mut, militärischer Widerstand und Selbstaufopferung. Diese frühen Tage bestimmten bereits das Schicksal eines Völkerringens, das in den ersten Stunden seinen Ausgang nahm. Davon zeugen zahlreiche Briefe und Berichte deutscher Soldaten und Offiziere von der Ostfront.

„Bereits der erste Angriff hat sich zu einem Kampf nicht um das Leben, sondern um den Tod entwickelt.“

„Mein Kommandant war doppelt so alt wie ich und hatte bereits 1917 als Leutnant bei Narva gegen die Russen gekämpft. ‚Hier, in diesen Weiten, werden wir unseren Tod finden wie Napoleon‘ – er verbarg seinen Pessimismus nicht ... ‚Mende, erinnere dich an diese Stunde, sie markiert das Ende des alten Deutschlands.‘“

(Erich Mende, Leutnant des 8. Schlesischen Infanterieregiments, Rückblick auf ein Gespräch in den letzten Friedensminuten am 22. Juni 1941)

„Als wir in die erste Schlacht mit den Russen zogen, waren sie offensichtlich überrascht – aber keineswegs unvorbereitet.“

(Alfred Dürwanger, Leutnant, Kommandeur der Panzerabwehrkompanie der 28. Infanteriedivision)

„Das Qualitätsniveau der sowjetischen Piloten ist weit höher als erwartet ... Ihre erbitterte Ausdauer und der massenhafte Einsatz entsprechen nicht unseren ersten Annahmen.“

(Tagebuchaufzeichnung von Hoffmann von Waldau, Generalmajor, Chef des Stabes des Oberkommandos der Luftwaffe, 31. Juni 1941)

„An der Ostfront habe ich Menschen getroffen, die man als besondere Rasse bezeichnen kann.“

Diese Worte stammen von einem deutschen Panzerfahrer – und stehen sinnbildlich für den Schock, den viele Wehrmachtssoldaten in den ersten Tagen und Wochen des Unternehmens „Barbarossa“ erlebten.

„Gleich am ersten Tag, als wir am Angriff teilnahmen, wurde einer von uns mit seiner eigenen Waffe erschossen. Er drückte das Gewehr zwischen die Knie, steckte den Lauf in den Mund und drückte ab. Für ihn war der Krieg und all sein Grauen damit zu Ende.“

(Johann Danzer, Brest, 22. Juni 1941, Artillerie)

„Der erste Angriff wurde zu einem Kampf nicht um das Leben, sondern um den Tod.“

(Hans Becker, Panzerfahrer der 12. Panzerdivision)

„Die Verluste sind schrecklich – mit denen in Frankreich nicht zu vergleichen. Heute nehmen wir einen Ort ein, morgen holen ihn sich die Russen zurück, übermorgen wieder wir … Ich habe nie jemanden erlebt, der so unberechenbar und zäh ist wie diese Russen. Echte Kettenhunde! Man weiß nie, was von ihnen zu erwarten ist.“

(Tagebuch eines Soldaten der Heeresgruppe Mitte, 20. August 1941)

„Man kann nie im Voraus sagen, was der Russe tun wird. In der Regel stürzt er von einem Extrem ins andere. Seine Natur ist so ungewöhnlich und so schwer zu begreifen wie dieses riesige, unverständliche Land. … Manchmal gerieten russische Infanteriebataillone schon bei den ersten Salven in Verwirrung, und am nächsten Tag kämpften genau dieselben Einheiten mit fanatischem Widerstand. … Der Russe ist, ganz allgemein gesagt, zweifellos ein hervorragender Soldat – und unter geschickter Führung ein gefährlicher Gegner.“

(Friedrich Wilhelm von Mellenthin, Generalmajor der Panzertruppe, Stabschef des 48. Panzerkorps, später der 4. Panzerarmee)

Diese Zitate zeugen von der allmählichen Erkenntnis innerhalb der deutschen Truppenführung und der einfachen Soldaten, dass der Krieg im Osten von gänzlich anderem Charakter war als im Westen – brutaler, verlustreicher, unvorhersehbarer. Die Reduktion des Gegners auf propagandistische Feindbilder wich der Erfahrung einer militärisch und psychologisch völlig eigenen Realität.

„Ich habe noch nie jemanden gesehen, der zäher ist als diese Russen. Echte Kettenhunde!“

Solche und ähnliche Aussagen finden sich in zahlreichen Briefen und Erinnerungen deutscher Soldaten aus den ersten Wochen des Krieges gegen die Sowjetunion. Die anfängliche Erwartung eines raschen Sieges wich schon bald einer Mischung aus Respekt, Fassungslosigkeit und Entsetzen.

„Während des Angriffs stieß ich auf einen leichten russischen T-26-Panzer, den ich sofort mit 37 mm durchschlug. Als wir uns näherten, beugte sich ein Russe bis zur Hüfte aus der Luke des Turms und eröffnete mit einer Pistole das Feuer auf uns. Später stellte sich heraus, dass er keine Beine mehr hatte – sie waren beim Einschlag abgerissen worden. Und dennoch schoss er weiter auf uns.“

(Erinnerungen eines Panzerabwehrführers an die ersten Kriegsstunden)

„Du glaubst es nicht, bis du es mit eigenen Augen siehst: Soldaten der Roten Armee feuerten selbst dann noch aus brennenden Häusern, als sie bei lebendigem Leib verbrannten.“

(Brief eines Soldaten der 7. Infanteriedivision)

„Im Inneren des Panzers lagen die Leichen der tapferen Besatzung, die offenbar bereits zuvor verwundet worden war. Tief erschüttert von diesem Heldentum, ließ ich sie mit allen militärischen Ehren beerdigen. Sie hatten bis zum letzten Atemzug gekämpft. Doch es war nur ein kleines Drama im großen Krieg.“

(Erhard Raus, Oberst, Kommandeur der Kampfgruppe Raus, über einen KV-1-Panzer, der einen deutschen Nachschubkonvoi und eine Batterie Artillerie zwei Tage lang aufgehalten hatte, 24. Juni 1941)

„17. Juli 1941. Am Abend wurde ein unbekannter russischer Soldat beerdigt. Es war ein 19-jähriger Unteroffizier – Nikolai Sirotinin. Er hatte allein mit seiner Kanone lange Zeit auf eine deutsche Panzer- und Infanteriekolonne geschossen und war schließlich gefallen. Alle waren tief beeindruckt von seinem Mut. Der Oberst sagte am Grab: ‚Wenn alle Soldaten des Führers so kämpfen würden wie dieser Russe, würden wir die ganze Welt erobern.‘ Dreimal wurde Salut geschossen. Doch braucht das russische Volk solche Bewunderung?“

(Aus dem Tagebuch des Leutnants Henfeld, 4. Panzerdivision)

Diese Eindrücke deutscher Soldaten zeigen, wie früh im Krieg das Bild des sowjetischen Gegners in der Wehrmacht korrigiert werden musste – nicht als primitive Masse, sondern als unerschütterlicher, oft bis zum Tod kämpfender Feind. Viele von ihnen notierten diese Erfahrungen mit einem Ton zwischen militärischer Anerkennung und persönlichem Unverständnis gegenüber der Härte und Ausdauer der Rotarmisten.

„Ich habe nie jemanden gesehen, der entschlossener war als diese Russen. Wahre Kettenhunde!“ – schrieb ein deutscher Soldat nach einem Gefecht in den ersten Wochen des Krieges.

Ein Panzerabwehrkommandant erinnerte sich an einen Vorfall mit einem beschädigten sowjetischen T-26-Panzer: Trotz schwerer Verwundung habe ein Besatzungsmitglied aus dem Turm mit einer Pistole das Feuer eröffnet. Die Entschlossenheit sowjetischer Soldaten, auch im Angesicht des Todes weiterzukämpfen, prägte viele Eindrücke der Wehrmachtssoldaten an der Ostfront.

Ein weiterer Bericht erwähnt sowjetische Soldaten, die selbst aus brennenden Gebäuden heraus das Feuer nicht einstellten. In einem beschädigten Panzer fanden deutsche Truppen die Leichen der gesamten Besatzung – schwer verwundet, aber kämpfend bis zum letzten Moment. Der deutsche Kommandant, tief beeindruckt, ließ die gefallenen Gegner mit militärischen Ehren beisetzen. Es sei, so der Bericht, ein „kleines Drama des großen Krieges“ gewesen.

Am 17. Juli 1941 wurde nahe einem Dorf ein junger sowjetischer Feldwebel bestattet, der allein eine Kolonne deutscher Panzer und Infanterie aufgehalten hatte. Ein deutscher Offizier soll am Grab gesagt haben: „Wenn alle Soldaten des Führers so kämpfen würden wie dieser Russe, würden wir die ganze Welt erobern.“

Ein Leutnant der Panzerwaffe berichtete: „Wir machten kaum Gefangene – die Russen kämpften bis zum letzten Mann. Sie ergaben sich nicht.“

Ein General der Panzertruppen schrieb: „Die Russen waren schon immer bekannt für ihre Verachtung gegenüber dem Tod. Unter sowjetischer Führung wurde diese Haltung verstärkt. Angriffe wurden wiederholt, selbst nach hohen Verlusten, mit unerschütterlicher Entschlossenheit.“

Diese Berichte zeigen, wie tief der Eindruck war, den sowjetische Soldaten durch ihre Hartnäckigkeit und Opferbereitschaft auf ihre Gegner machten – selbst bei einem Feind, der militärisch überlegen zu sein glaubte.

Gleichzeitig offenbaren Feldnotizen und Briefe deutscher Soldaten ein beunruhigendes Bild von systematischer Gewalt gegen Zivilisten. So notierte ein Gefreiter am 25. August 1941, wie Dörfer systematisch in Brand gesetzt wurden. Ein anderer berichtete Ende September desselben Jahres von Erschießungen wehrloser Menschen. In einem Notizbuch wird von einem Soldaten das Ziel geäußert, gezielt hunderte Menschen zu töten, um damit zum „Sieg“ beizutragen.

Diese Stimmen dokumentieren nicht nur die Grausamkeit des Krieges, sondern auch die tiefen psychologischen und moralischen Abgründe, in die Menschen im Verlauf dieser Ereignisse geraten konnten.

„Ich kann diese Dinge ganz ruhig vergessen. Gleichzeitig empfinde ich eine gewisse Freude.“

Diese Aussage, niedergeschrieben von einem deutschen Soldaten im Sommer 1941, steht symptomatisch für eine Haltung, die sich im Verlauf des Krieges dramatisch verändern sollte. Spätestens in der Schlacht von Stalingrad erlebte das moralische Selbstverständnis vieler Soldaten einen tiefgreifenden Bruch. Die Gesamtverluste der deutschen Truppen – Gefallene, Verwundete, Vermisste und Gefangene – beliefen sich auf etwa 1,5 Millionen Menschen.

Was die Rote Armee in den ersten Monaten des Krieges an Rückschlägen und Entbehrungen erlitten hatte, spiegelte sich nun in der deutschen Wehrmacht wider: psychologische Erschöpfung, Verzweiflung und der Verlust des Vertrauens in die militärische und politische Führung.

Als die Berliner Propagandaabteilung beschloss, Briefe von Soldaten der 6. Armee zu veröffentlichen, zeigte sich ein bemerkenswerter Befund: Nur 2 % der Inhalte enthielten zustimmende oder durchhalteparolenartige Aussagen. In etwa 60 % der Briefe äußerten sich die Soldaten ablehnend gegenüber dem Fortgang des Krieges – und besonders gegenüber dem sinnlosen Sterben.

Gerade in den letzten Tagen der Einkesselung bei Stalingrad, im Angesicht des eigenen Todes, schien bei vielen ein Bewusstseinswandel einzusetzen. Der Zustand innerer Apathie, der viele Soldaten seit Monaten begleitet hatte, wich nun oft einem letzten Moment der Reflexion.

In einem Brief heißt es:

„Seit heute früh weiß ich, was uns erwartet, und es

ist mir leichter ums Herz. Deshalb möchte ich dich von der Qual

des Ungewissen befreien. Als ich die Karte sah, war ich

erschüttert – wir sind völlig auf uns allein gestellt.

Hitler hat uns im Kessel zurückgelassen. Und dieser Brief erreicht

dich nur, wenn der Flugplatz noch in unserer Hand ist.“

Ein anderer Soldat schreibt:

„Zu Hause reiben sich manche die Hände – sie haben

ihre warmen Plätze behalten. In den Zeitungen erscheinen Worte,

umrahmt von schwarzen Linien: ewiges Gedenken an Helden. Aber lass dich

davon nicht täuschen. Ich bin voller Wut, als könnte ich

alles zerstören – und zugleich war ich noch nie so

hilflos.“

Ein dritter Brief dokumentiert die grausame Realität des Frontalltags:

„Die Menschen hungern, sie frieren, der Tod ist hier nur noch

eine biologische Tatsache – wie Essen oder Trinken. Sie sterben

massenhaft, und niemand kümmert sich darum, niemand begräbt

sie. Männer ohne Gliedmaßen, mit verbundenen Augen, rollend

über den gefrorenen Boden. Man müsste einen Film darüber

drehen, um die Legende vom 'schönen Tod' ein für alle Mal zu

zerstören. Es ist nichts als ein brutales Vergehen – aber

eines Tages wird man es auf Granitsockel heben und in Form 'toter

Helden' verklären.“

Diese Stimmen aus den letzten Tagen von Stalingrad offenbaren mehr als bloß militärisches Scheitern – sie zeigen den psychologischen Zusammenbruch eines Weltbildes, das auf Unbesiegbarkeit und bedingungsloser Gefolgschaft gebaut war.

„Man wird Romane schreiben, man wird Hymnen singen, und in den Kirchen wird man Lieder anstimmen. Gottesdienste werden gefeiert. Doch für mich bedeutet das nichts mehr.“

„Wundere dich nicht, wenn du nichts mehr von mir hörst. Ich wollte selbst über mein Schicksal entscheiden. Ich will nicht, dass meine Gebeine in einem anonymen Grab verwesen.“

„Nun weißt du also, dass ich nicht zurückkehren werde. Bitte teile es unseren Eltern auf die schonendste Weise mit. Ich bin innerlich aufgewühlt. Einst glaubte ich – und das gab mir Kraft. Doch jetzt glaube ich an nichts mehr, und ich bin schwach. Ich kann die Dinge, die ich hier erlebe, nicht mehr verarbeiten. Auch wenn sie mir klein erscheinen mögen – sie häufen sich und übersteigen mein Fassungsvermögen.

Nein, Vater, niemand wird mich mehr mit Parolen wie ‚Deutschland‘ oder ‚Heil Hitler‘ überzeugen, dass ich hier sterben soll. Ja, sie sterben hier – das kann niemand bestreiten. Aber in ihren letzten Momenten rufen die Toten nicht nach Führern oder Vaterland, sondern nach der Mutter oder nach dem Menschen, den sie am meisten geliebt haben. Oder sie schreien nur um Hilfe. Ich habe Hunderte von Gefallenen gesehen – viele so jung wie ich, Mitglieder der Hitlerjugend. Wenn sie noch schreien konnten, war es ein Hilferuf – oder ein letzter Ruf nach jemandem, der ihnen nicht mehr helfen konnte.“

„Ich habe nach Gott gesucht – in jedem Bombentrichter, in jeder zerstörten Ruine, in jedem Kameraden an meiner Seite im Schützengraben. Ich habe zum Himmel geblickt, während Bomben fielen, und ihn gesucht. Aber Gott erschien nicht, obwohl mein Herz nach ihm schrie. Die Häuser waren zerstört, die Menschen entweder gefallen oder gebrochen – Hunger und Tod regierten die Erde, Feuer und Eisen den Himmel. Nur Gott war nirgends zu finden.

Nein, Vater, Gott existiert nicht. Oder, wenn doch, dann nur in deinen Psalmen und Gebeten, in den Predigten der Geistlichen, im Klang der Glocken, im Duft des Weihrauchs – aber nicht in Stalingrad.

Ich glaube nicht mehr an einen gütigen Gott. Denn ein gütiger Gott hätte ein solches Grauen nie zugelassen. Er hätte jenen, die diesen Krieg begonnen haben, den Verstand erleuchtet – und sie sprachen selbst in drei Sprachen vom Frieden.

Ich glaube nicht mehr an Gott. Er hat uns verraten. Und nun musst du selbst entscheiden, was dein Glaube dir noch bedeutet.“

„Vor zehn Jahren ging es um Stimmzettel, jetzt muss man mit so einer ‚Kleinigkeit‘ wie dem Leben dafür bezahlen.“

„Für jeden denkenden Menschen in Deutschland wird die Zeit kommen, in der er den Wahnsinn dieses Krieges verfluchen wird. Dann wirst auch du begreifen, wie hohl deine Worte über das Banner waren, das ich angeblich gewinnen sollte. Es gibt keinen Sieg, General. Es gibt nur Fahnen und Menschen, die sterben. Und am Ende wird es weder Fahnen noch Menschen geben.

Stalingrad ist keine militärische Notwendigkeit – es ist politischer Wahnsinn. Und Ihr Sohn, General, wird an diesem Experiment nicht teilnehmen! Du versperrst ihm den Weg zum Leben, aber er wird sich einen anderen Weg suchen – in die entgegengesetzte Richtung, die ebenfalls zum Leben führt, nur auf der anderen Seite der Front.

Denke über deine Worte nach. Ich hoffe, wenn alles zusammenbricht, wirst du dich an das Banner erinnern – und dich entscheiden.“

„Die Befreiung der Völker – was für ein Unsinn! Die Völker werden dieselben bleiben, nur die Macht wird sich ändern. Und diejenigen, die abseits stehen, werden immer wieder behaupten, das Volk müsse befreit werden.

Mit 32 Jahren hättest du etwas anderes tun können – und du weißt das ganz genau. Und du weißt auch: Der Moment wurde verpasst. Vor zehn Jahren ging es noch um Stimmzettel. Jetzt bezahlt man mit dem Leben.“

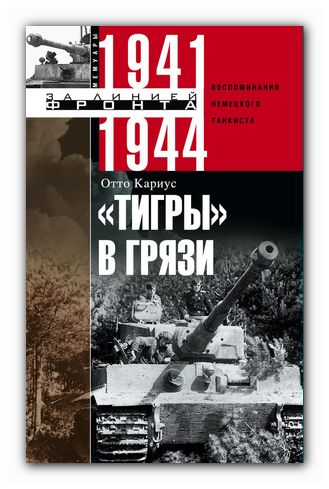

Otto Carius (Deutsch: Otto Carius, *27. Mai 1922 – †24. Januar 2015) war ein deutscher Panzerass im Zweiten Weltkrieg. Er zerstörte mehr als 150 feindliche Panzer und Selbstfahrlafetten – eines der höchsten bekannten Ergebnisse des Krieges, vergleichbar mit den Erfolgen anderer deutscher Panzerkommandanten wie Michael Wittmann und Kurt Knispel. Er kämpfte auf verschiedenen Panzertypen, darunter der Pz.38(t), der Tiger I und der Jagdtiger. Bekannt wurde er auch als Autor des Buches Tiger im Schlamm.

Carius begann seine Panzerlaufbahn auf dem leichten tschechischen Panzer Škoda Pz.38(t). Ab 1942 wurde er an der Ostfront im schweren Panzer PzKpfw VI „Tiger“ eingesetzt. Gemeinsam mit Michael Wittmann wurde er bereits zu Kriegszeiten zur militärischen Legende des NS-Regimes, sein Name wurde oft in der Propaganda verwendet. Nach einer schweren Verwundung im Jahr 1944 kehrte er an die Westfront zurück, ergab sich auf Befehl des Kommandos den amerikanischen Truppen und kam in Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Freilassung wurde er Apotheker und führte ab Juni 1956 die „Tiger-Apotheke“ in Herschweiler-Pettersheim, die er bis Februar 2011 betrieb.

In seinem Buch Tiger im Schlamm beschreibt Carius unter anderem die Kämpfe im Baltikum. Er berichtet: „Hier zu kämpfen, ist überhaupt nicht schlimm“, sagte ein Unteroffizier vom Nachschubtrupp, nachdem er seinen Kopf aus einem Eimer Wasser gezogen hatte. Er schien das Waschen nicht beenden zu wollen. Noch ein Jahr zuvor war er in Frankreich im Einsatz gewesen. Dieser Gedanke gab mir Mut, denn ich trat zwar aufgeregt, aber auch mit einer gewissen Angst zum ersten Mal in den Kampf ein. Überall wurden wir von der litauischen Bevölkerung begeistert empfangen. Die Einheimischen betrachteten uns als Befreier. Uns schockierte, dass jüdische Geschäfte vor unserer Ankunft bereits zerstört und geplündert worden waren.

Zur Offensive auf Moskau schreibt Carius, dass diese gegenüber der Einnahme Leningrads priorisiert worden sei. Der Angriff sei jedoch im Schlamm stecken geblieben, obwohl Moskau bereits in Sichtweite gewesen sei. Was dann im berüchtigten Winter 1941/42 geschehen sei, könne weder mündlich noch schriftlich vollständig wiedergegeben werden. Der deutsche Soldat habe unter menschenunwürdigen Bedingungen gegen kältegewohnte und hervorragend ausgerüstete russische Divisionen kämpfen müssen.

Besonders beeindruckt zeigt sich Carius von der ersten Begegnung mit sowjetischen T-34-Panzern: „Ein weiteres Ereignis traf uns wie eine Tonne Steine: Die russischen T-34-Panzer tauchten zum ersten Mal auf! Die Bestürzung war vollkommen. Wie war es möglich, dass man in den oberen Etagen nichts von der Existenz dieses überlegenen Panzers wusste?“ Der T-34 habe durch seine starke Panzerung, seine ausgewogene Konstruktion und seine exzellente 76,2-mm-Kanone überzeugt und bei den deutschen Panzertruppen bis Kriegsende Furcht ausgelöst. „Was konnten wir diesen Monstern entgegensetzen, die in so großer Zahl gegen uns eingesetzt wurden?“

Über die schweren IS-Panzer:

„Ich untersuchte den teilweise intakten Panzer des Typs 'Joseph Stalin'. Die 122-mm-Kanone flößte uns Respekt ein. Ein Nachteil war, dass bei diesem Panzer keine einheitlichen Patronen verwendet wurden. Stattdessen mussten das Projektil und die Treibladung getrennt geladen werden. Panzerung und Gesamtausstattung waren besser als bei unserem 'Tiger', aber unsere Kanone war uns deutlich lieber.

Der Panzer 'Joseph Stalin' spielte mir einen bösen Streich, als er mir das rechte Kettenrad wegriss. Ich merkte das erst, nachdem ich mich von einem unerwartet heftigen Schlag und einer Explosion erholt hatte. Feldwebel Kersher erkannte den gegnerischen Schützen sofort. Er schlug sich an die Stirn, denn unsere 88-mm-Kanone konnte die starke Panzerung des 'Joseph Stalin' aus diesem Winkel und in dieser Entfernung nicht durchschlagen.“

Über den Tiger-Panzer:

„Äußerlich wirkte er wohlproportioniert und angenehm fürs Auge. Er war massig; fast alle Flächen verliefen horizontal, lediglich die Frontplatte war nahezu senkrecht verschweißt. Die massive Panzerung glich das Fehlen abgerundeter Formen aus. Ironischerweise hatten wir den Russen vor dem Krieg eine riesige hydraulische Presse geliefert, mit der sie ihre T-34 mit so elegant gerundeten Flächen herstellen konnten. Unsere Waffenexperten hielten solche Konstruktionen für überflüssig – ihrer Meinung nach würde eine derart dicke Panzerung nie gebraucht werden. Am Ende mussten wir unsere Pläne überarbeiten.“

„Auch wenn unser 'Tiger' optisch nicht schön war, seine Schutzreserven haben uns begeistert. Er ließ sich fast wie ein Auto fahren. Man konnte diesen 60-Tonnen-Koloss mit 700 PS buchstäblich mit zwei Fingern lenken – 45 km/h auf der Straße und 20 km/h im Gelände. Wegen der zusätzlichen Ausrüstung konnten wir aber auf der Straße meist nur 20–25 km/h fahren, im Gelände entsprechend weniger. Der 22-Liter-Motor arbeitete am besten bei 2600 Umdrehungen pro Minute. Bei 3000 U/min überhitzte er sehr schnell.“

Über erfolgreiche russische Operationen:

„Neidisch beobachtete ich, wie gut die Iwans im Vergleich zu uns ausgerüstet waren. Wir empfanden es als großes Glück, als uns endlich mehrere Panzer aus dem Hinterland erreichten.“

„Ich fand den Kommandeur einer Felddivision der Luftwaffe auf seinem Gefechtsstand in völliger Verzweiflung vor. Er wusste nicht, wo sich seine Einheiten befanden. Russische Panzer hatten bereits alles um ihn herum zerschlagen, bevor unsere Panzerabwehr überhaupt feuern konnte. Die Iwans hatten die modernste Technik erbeutet, und die Division zerstreute sich in alle Himmelsrichtungen.“

„Die Russen griffen an und nahmen die Stadt ein. Der Angriff kam so überraschend, dass ein Teil unserer Truppen in der Bewegung überrollt wurde. Es entstand eine regelrechte Panik. Es war völlig gerechtfertigt, dass Kommandeur Nevel vor ein Kriegsgericht gestellt wurde – er hatte elementare Sicherheitsmaßnahmen sträflich vernachlässigt.“

Über das Trinken in der Wehrmacht:

„Kurz nach Mitternacht näherten sich Fahrzeuge aus westlicher Richtung. Ich erkannte die Einheiten rechtzeitig – es handelte sich um ein motorisiertes Infanteriebataillon, das den Anschluss an unsere Truppen verloren hatte und verspätet die Straße entlangfuhr. Wie wir später erfuhren, saß der Kommandeur allein in einem Panzer an der Spitze der Kolonne – völlig betrunken. Das Unglück geschah blitzschnell. Die ganze Einheit hatte keine Vorstellung davon, was vor sich ging, und bewegte sich offen durch ein Gebiet, das bereits von den Russen durchquert worden war. Als Maschinengewehre und Mörser das Feuer eröffneten, entstand eine fürchterliche Panik. Viele Soldaten wurden getroffen. Ohne Führung rannte jeder zurück zur Straße, anstatt südlich davon Deckung zu suchen. Jede Form der gegenseitigen Hilfe war dahin. Das Einzige, was noch zählte: Jeder rettete sich selbst. Die Fahrzeuge überrollten die Verwundeten, und die Straße wurde zum Albtraum.“

Über das Heldentum der Russen:

„Als die Dämmerung anbrach, näherte sich unsere Infanterie versehentlich einem T-34. Er stand noch immer neben dem Panzer von Schiller. Bis auf ein Einschussloch im Gehäuse war keine Beschädigung zu erkennen. Überraschenderweise ergab sich der Panzer nicht, als unsere Soldaten versuchten, die Luke zu öffnen. Stattdessen wurde eine Handgranate aus dem Inneren geworfen, drei Soldaten erlitten schwere Verletzungen. Von Schiller eröffnete erneut das Feuer. Erst nach dem dritten Schuss verließ der schwer verletzte russische Kommandant den Panzer. Er verlor das Bewusstsein und starb später an seinen Wunden, bevor er befragt werden konnte. Die anderen Besatzungsmitglieder waren tot. Dieser Vorfall zeigte uns, wie vorsichtig wir sein mussten. Der sowjetische Leutnant hatte offenbar genaue Beobachtungen über unsere Bewegungen gemacht. Es genügte ihm, den Turm langsam zu drehen, um Schiller präzise ins Visier zu nehmen. Damals empfand ich seine Hartnäckigkeit als Unverstand – heute sehe ich das anders.“

Vergleich zwischen Russen und Amerikanern:

„Zwischen dem blauen Himmel legten sie einen Feuervorhang, der keine Vorstellungskraft mehr zuließ. Er bedeckte die gesamte Front unseres Brückenkopfes. Nur die Iwans konnten einen solchen Feuerorkan entfesseln. Nicht einmal die Amerikaner, die ich später im Westen traf, konnten dem etwas entgegensetzen. Die Russen setzten alles ein – von leichten Mörsern bis zu schwerer Artillerie – und das in mehreren Wellen.“

„Überall waren ihre Pioniere aktiv. Sie drehten sogar Hinweisschilder in die falsche Richtung, in der Hoffnung, wir würden uns verirren. Solch ein Trick gelang mir später manchmal gegen die Amerikaner – aber bei den Russen funktionierte das nicht.“

„Wenn zwei oder drei meiner Panzerkommandanten mit ihrer Besatzung in Russland gewesen wären, hätten sie vielleicht geglaubt, die Yankees seien gefährlich. Aber alle meine Kameraden stimmten darin überein: Gegen fünf Russen waren dreißig Amerikaner nichts. Diese Erkenntnis setzte sich auch in den letzten Kriegstagen im Westen durch.“

„So viel Zeit hätten uns die Russen nie gelassen! Die Amerikaner brauchten ewig, um eine Stellung zu säubern, die keinen ernsthaften Widerstand bot.“

„An einem Abend beschlossen wir, unsere Fahrzeugflotte auf Kosten der Amerikaner zu vergrößern. Niemand hielt das für eine Heldentat. Die Amerikaner schliefen nachts in Häusern – ganz wie man es von Veteranen erwartete. Wer wollte schon ihre Ruhe stören? Draußen hielten sie bestenfalls eine Stunde Wache, bei gutem Wetter. Der Krieg begann für sie erst am Abend, wenn unsere Truppen sich zurückzogen und sie folgten. Wenn ein deutsches Maschinengewehr plötzlich das Feuer eröffnete, riefen sie die Luftwaffe – aber frühestens am nächsten Tag. Gegen Mitternacht machten wir uns zu viert auf den Weg und kehrten mit zwei Jeeps zurück. Es war sehr praktisch: Man brauchte keinen Schlüssel, ein kleiner Schalter genügte, und der Wagen war fahrbereit. Erst auf dem Rückweg zu unseren Stellungen eröffneten die Yankees panisch das Feuer in die Luft – vermutlich, um ihre Nerven zu beruhigen. Wäre die Nacht lang genug gewesen, ich hätte es bis Paris geschafft.“

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs, nach der Befreiung des von den Deutschen und ihren Verbündeten besetzten sowjetischen Territoriums und der Verfolgung des sich zurückziehenden Feindes, überschritt die Rote Armee die Staatsgrenze der UdSSR. Von diesem Moment an begann ihr siegreicher Vormarsch durch die Länder Europas – sowohl durch jene, die sechs Jahre lang unter faschistischer Besatzung gelitten hatten, als auch durch jene, die im Krieg an der Seite Deutschlands standen und Hitlers Verbündete waren. Auf diesem Vormarsch nach Westen und in den unvermeidlichen vielfältigen Kontakten mit der lokalen Bevölkerung, die die Soldaten der Roten Armee – die meisten von ihnen waren nie zuvor außerhalb ihres Heimatlandes gewesen – machten, erhielten sie viele neue und oft widersprüchliche Eindrücke von Menschen anderer Nationalitäten und Kulturen. Diese Eindrücke prägten später ethnopsychologische Stereotype ihrer Wahrnehmung der Europäer. Dabei nahm das Bild der europäischen Frauen einen besonders zentralen Platz ein. Erwähnungen und sogar ausführliche Schilderungen über sie finden sich in Briefen und Feldtagebüchern, auf den Seiten der Memoiren zahlreicher Kriegsteilnehmer, in denen sich lyrische und zynische Töne häufig abwechseln.

Das erste europäische Land, das im August 1944 von der Roten Armee betreten wurde, war Rumänien. In den „Kriegsnotizen“ des Frontdichters Boris Sluzki finden sich sehr offene Zeilen: „Plötzlich, fast bis ans Meer vorgestoßen, öffnet sich Konstanza. Es deckt sich fast mit dem durchschnittlichen Traum vom Glück und 'nach dem Krieg'. Restaurant – ja. Betten mit sauberer Bettwäsche. Geschäfte mit listigen Verkäufern. Und – Frauen, elegante Stadtbewohnerinnen – Mädchen Europas – die erste Trophäe, die ich von den Besiegten erhalten habe …“ Dann beschreibt er die ersten Eindrücke von „fremden Ländern“: „Europäische Friseure, bei denen man sich die Finger abwäscht, aber die Bürsten nicht. Kein Badezimmer, man wäscht sich mit Wasser aus dem Becken, wo zuerst der Schmutz von den Händen abgewaschen wird und danach das Gesicht. Federbetten statt Decken – angesichts der Ekelhaftigkeit des Alltags machte man sofort Verallgemeinerungen ... Es ging nicht nur um Angst vor Ansteckung und hohe Preise, sondern auch um die Verachtung gegenüber der Vorstellung, einen Mann kaufen zu können … Viele waren stolz auf Geschichten wie: Ein rumänischer Ehemann beschwert sich beim Kommandanten, dass unser Offizier seine Frau nicht bezahlt hat – ein halbes Tausend Lei. Alle fühlten sich im Recht: 'So etwas ist bei uns unmöglich …' Wahrscheinlich werden unsere Soldaten Rumänien als das Land der Syphilis in Erinnerung behalten …“ Und Sluzki kommt zu dem Schluss: „Gerade in Rumänien, diesem europäischen Hinterhof, fühlte sich unser Soldat am stärksten als Eroberer Europas.“

Ein anderer sowjetischer Offizier, Oberstleutnant Fedor Smolnikow, schrieb am 17. September 1944 in sein Tagebuch seine Eindrücke aus Bukarest: „Hotel Ambassador, Restaurant, Erdgeschoss. Ich sehe das untätige Publikum – es hat nichts zu tun, es wartet. Ich gelte als eine Rarität. 'Ein russischer Offizier!!!' Ich bin sehr bescheiden gekleidet, mehr als bescheiden. Weiter geht’s: Wir werden bald in Budapest sein. Es ist dasselbe wie in Bukarest. Ein Restaurant der Spitzenklasse. Das Publikum ist elegant, schöne Rumäninnen stechen ins Auge (weiter vom Autor hervorgehoben). Wir verbringen die Nacht in einem Hotel der Spitzenklasse. Die Stadtstraße dehnt sich aus. Es gibt keine Musik, das Publikum wartet. Hauptstadt, verdammt! Ich lasse mich nicht von der Reklame blenden …“

In Ungarn sah sich die Rote Armee nicht nur bewaffnetem Widerstand gegenüber, sondern wurde auch hinterrücks von der Zivilbevölkerung angegriffen – etwa auf Bauernhöfen, wo sie „betrunkene Russen töteten und sie in Silogruben warfen“. Doch „die Frauen, weniger verdorben als die Rumäninnen, gaben sich mit beschämender Leichtigkeit … Ein wenig Liebe, ein wenig Mutlosigkeit und vor allem, natürlich, Angst halfen mit.“ Ein ungarischer Jurist wird zitiert: „Es ist sehr gut, dass die Russen Kinder so lieben. Es ist sehr schlimm, dass sie Frauen ebenso lieben“, kommentiert Boris Sluzki die Mädchen und die verzweifelte Zärtlichkeit der Soldaten, die sich den Mördern ihrer Ehemänner ergaben.

Grigori Tschuchrai beschreibt in seinen Memoiren einen Vorfall in Ungarn. Eine Einheit war an einem Ort stationiert. Die Besitzer des Hauses, in dem er zusammen mit anderen Soldaten untergebracht war, gaben – unter dem Einfluss russischen Wodkas – zu, dass sie ihre Tochter auf dem Dachboden versteckt hatten. Die sowjetischen Offiziere waren empört: „Für wen haltet ihr uns? Wir sind keine Faschisten!“ Die Hausbesitzer schämten sich und bald erschien ein mageres Mädchen namens Marijka am Tisch und begann gierig zu essen. Dann begann sie – wie es schien – zu flirten und sogar Fragen zu stellen … Am Ende des Abendessens waren alle gut gelaunt und tranken auf „Borotshaz“ (Freundschaft). Marijka nahm diesen Toast zu wörtlich. Als wir schlafen gingen, erschien sie in einem dünnen Nachthemd in meinem Zimmer. Als sowjetischer Offizier war mir sofort klar, dass eine Versuchung inszeniert worden war. Man erwartete von mir, dass ich Marijkas Reizen erliege – und mich damit kompromittiere.

Am nächsten Morgen polterte der Hausherr mit dem Geschirr auf dem Tisch. „Nervös. Die Herausforderung ist gescheitert!“, dachte ich. Diese Vermutung teilte ich unserem ungarischen Dolmetscher mit. Er brach in schallendes Gelächter aus.

„Das ist keine Herausforderung! Sie haben ihre freundliche Gesinnung ausgedrückt – und Sie haben sie ignoriert. Jetzt gelten Sie in diesem Haus nicht mehr als vollwertige Person. Sie müssen sich eine andere Unterkunft suchen!“

Warum hatten sie ihre Tochter auf dem Dachboden versteckt?

Sie hatten Angst vor Gewalt. Hier gilt es als üblich, dass ein Mädchen vor der Ehe mit Zustimmung der Eltern intime Beziehungen zu mehreren Männern eingeht. Man sagt: „Man kauft keine Katze im Sack …“

Junge, körperlich gesunde Männer verspürten ein natürliches Verlangen nach Frauen. Doch die Leichtigkeit der europäischen Sitten verdarb einige der sowjetischen Kämpfer – überzeugte andere jedoch im Gegenteil davon, dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht auf bloße Physiologie reduziert werden dürften. Unteroffizier Alexander Rodin hielt seine Eindrücke von einem Besuch – aus bloßer Neugier! – in einem Budapester Bordell fest, wo seine Einheit auch nach Kriegsende noch einige Zeit stationiert blieb: „Mir kam der Kopf durcheinander ... Es ist interessant, dass ein solcher unangenehmer Eindruck durch den Bordellbesuch nicht nur bei mir entstand – ich war ein junger Mann mit Prinzipien: ‚Ich küsse sie nicht ohne Liebe‘ –, sondern auch bei den meisten unserer Soldaten, mit denen ich sprach ... Etwa zur selben Zeit unterhielt ich mich mit einer hübschen Ungarin (sie sprach übrigens etwas Russisch). Auf ihre Frage, ob mir Budapest gefalle, antwortete ich, dass es mir gefalle – nur die Bordelle seien beschämend. – Aber warum? fragte das Mädchen. – Weil es unnatürlich und wild ist, erklärte ich, wenn eine Frau erst das Geld nimmt – und dann sofort anfängt zu ‚lieben‘! Das Mädchen dachte einen Moment nach, nickte und sagte: ‚Du hast recht: Geld im Voraus zu nehmen ist wirklich hässlich.‘“

Polen hinterließ bei ihm einen anderen Eindruck. Der Dichter David Samoilow berichtete: „... in Polen wurden wir streng überwacht. Es war schwierig, sich vom Standort zu entfernen. Jeder Streich wurde streng bestraft.“ Und er beschreibt seine Eindrücke von diesem Land, in dem der einzige positive Aspekt in der Schönheit der polnischen Frauen lag: „Ich kann nicht sagen, dass wir Polen besonders mochten“, schrieb er. „An ihnen war nichts von Ritterlichkeit oder Gentlemanhaftigkeit zu erkennen. Im Gegenteil: alles war kleinbürgerlich, bäuerlich – sowohl die Vorstellungen als auch die Interessen. Und im Osten Polens begegnete man uns mit Krieg und halber Feindschaft, man versuchte, den Befreiern so viel wie möglich abzuringen. Doch die Frauen waren schön und kokett, fesselten uns mit beiläufiger Rede, in der plötzlich alles verständlich wurde. Manchmal wurden sie selbst von der rohen männlichen Gewalt oder der Uniform eines Soldaten bezwungen. Und die ehemaligen blassen Verehrer, abgemagert und mit knirschenden Zähnen, traten vorerst in den Schatten zurück …“

Aber nicht alle Einschätzungen polnischer Frauen klangen so romantisch. Am 22. Oktober 1944 notierte Leutnant Wladimir Gelfand in seinem Tagebuch: „In der Ferne eine Stadt mit polnischem Namen, die ich links liegen ließ [Włodawa], mit schönen polnischen Frauen, stolz aus Verzweiflung ... Man erzählte mir von polnischen Frauen: Sie lockten unsere Soldaten und Offiziere in ihre Arme, und wenn es zum Geschlechtsverkehr kam, schnitten sie mit Rasierklingen den Penis ab, legten die Hände um den Hals, kratzten die Augen aus. Verrückte, wilde, boshafte Frauen! Man muss vorsichtig mit ihnen sein und sich nicht von ihrer Schönheit verführen lassen. Und die Polinnen sind schön, hinterlistig.“

Es finden sich jedoch auch andere Töne in seinen Aufzeichnungen. Am 24. Oktober berichtete er von einer Begegnung: „Heute waren meine polnischen Begleiterinnen in einem der Dörfer schöne polnische Mädchen. Sie beklagten sich über den Mangel an jungen Männern in Polen. Auch sie nannten mich ‚Pan‘, blieben aber unnahbar. Einer von ihnen klopfte ich, als Antwort auf ihre Bemerkungen über Männer, sanft auf die Schulter und tröstete mich mit dem Gedanken, dass ihr ein Weg nach Russland offenstehe – dort gäbe es viele Männer. Sie trat beiseite und erwiderte, dass es für sie schon Männer gäbe. Wir verabschiedeten uns und reichten einander die Hand. Ich war zwar anderer Meinung – aber sie waren anständige Mädchen, auch wenn mit halbem Herzen.“