Ingeberg sagte: "Ich denke, ich werde sterben."

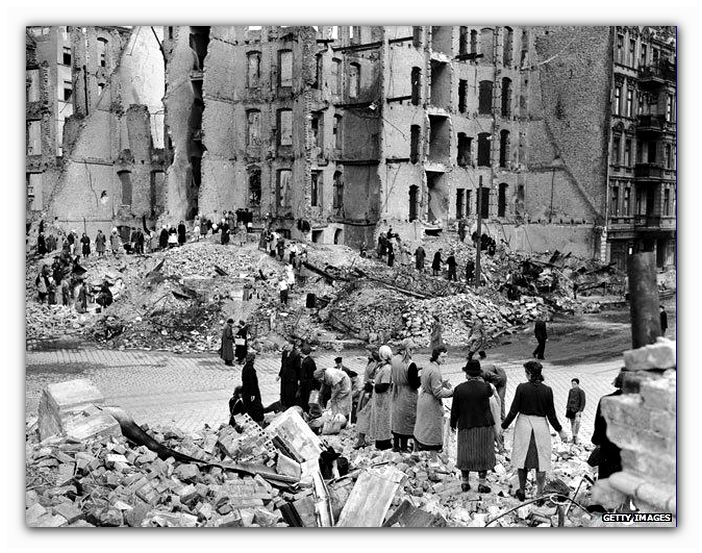

Vergewaltigungen betrafen Frauen in ganz Berlin. Ingeborg erinnert sich, dass Frauen im Alter von 15 bis 55 Jahren medizinisch untersucht wurden, um sexuell übertragbare Krankheiten auszuschließen. „Man musste eine Lebensmittelkarte mit einem ärztlichen Attest vorlegen. Ich erinnere mich, wie alle Ärztinnen damals solche Bescheinigungen ausstellten – und der Warteraum war voller Frauen.“

Wie groß war das Ausmaß der Vergewaltigungen? Die am häufigsten zitierten Zahlen sind erschütternd: rund 100.000 in Berlin und etwa zwei Millionen im gesamten Deutschland. Diese umstrittenen Schätzungen wurden anhand überlieferter, fragmentarischer medizinischer Akten hochgerechnet.

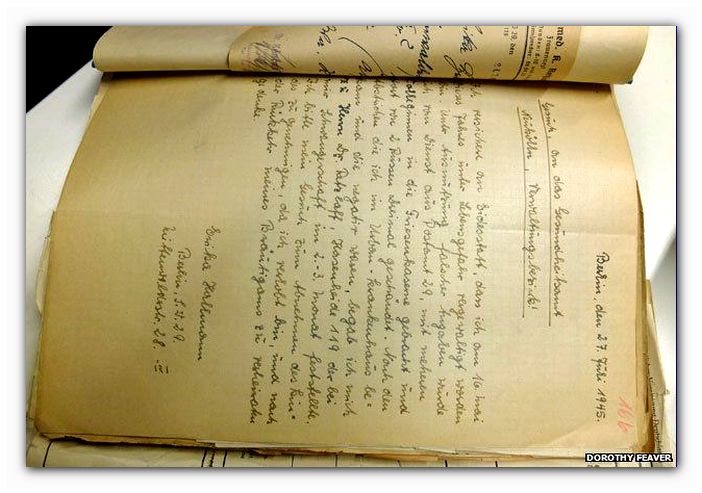

Das Bundesarchiv – ehemals eine militärische Einrichtung – beherbergt solche Dokumente. Dort zeigte mir Martin Luchterhand einige blaue Pappmappen. Sie enthalten Aufzeichnungen über Schwangerschaftsabbrüche im Berliner Bezirk Neukölln zwischen Juli und August 1945 – und das ist nur einer von 24 Berliner Bezirken. Diese Frauen hatten überlebt – ein kleines Wunder angesichts der Umstände.

Laut § 218 StGB war Abtreibung eigentlich strafbar. Doch Luchterhand erklärt: „Im Jahr 1945 wurde wegen der außergewöhnlichen Situation durch die massenhaften Vergewaltigungen ein kleines rechtliches Schlupfloch für diese Frauen geschaffen.“

Zwischen 1945 und 1946 wurden im Gesundheitsamt dieses Berliner Bezirks insgesamt 995 Anträge auf Schwangerschaftsabbruch gestellt. Die Archivmappe enthält über 1.000 empfindliche Papierdokumente, alle in unterschiedlichen Farben und Formaten. Auf einem der Blätter ist noch immer die feine Handschrift eines Mädchens zu lesen, das darin bestätigt, im Wohnzimmer ihrer Eltern vergewaltigt worden zu sein.

Das tatsächliche Ausmaß der Vergewaltigungen werden wir möglicherweise nie erfahren. Offizielle Instanzen wie das sowjetische Militärgerichtssystem haben sich dieser Aufarbeitung stets entzogen. Das heutige Russland geht sogar noch weiter: Das Parlament verabschiedete kürzlich ein Gesetz, das jegliche „Verunglimpfung“ des russischen Beitrags zum Zweiten Weltkrieg mit Geldstrafen oder bis zu fünf Jahren Haft ahndet.

„Ich wusste überhaupt nichts über die Vergewaltigungen“, sagt Vera Dubina, eine junge Historikerin an der Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität in Moskau. Erst als sie mit einer ausländischen Forscherin nach Berlin reiste, wurde sie auf das Thema aufmerksam. Später schrieb sie eine wissenschaftliche Arbeit darüber – die Veröffentlichung gestaltete sich jedoch äußerst schwierig.

„Die Reaktionen in den russischen Medien waren sehr heftig“, sagt sie. „Die

Menschen wollen nur vom glorreichen Sieg im Großen

Vaterländischen Krieg hören. Es wird immer schwieriger, zu

diesem Thema sachlich und ehrlich zu forschen.“