|

|

|

![Plakat Bestell-Nr. 89045 [Printer: 835x595 mm]](printer.png) |

|

|

|

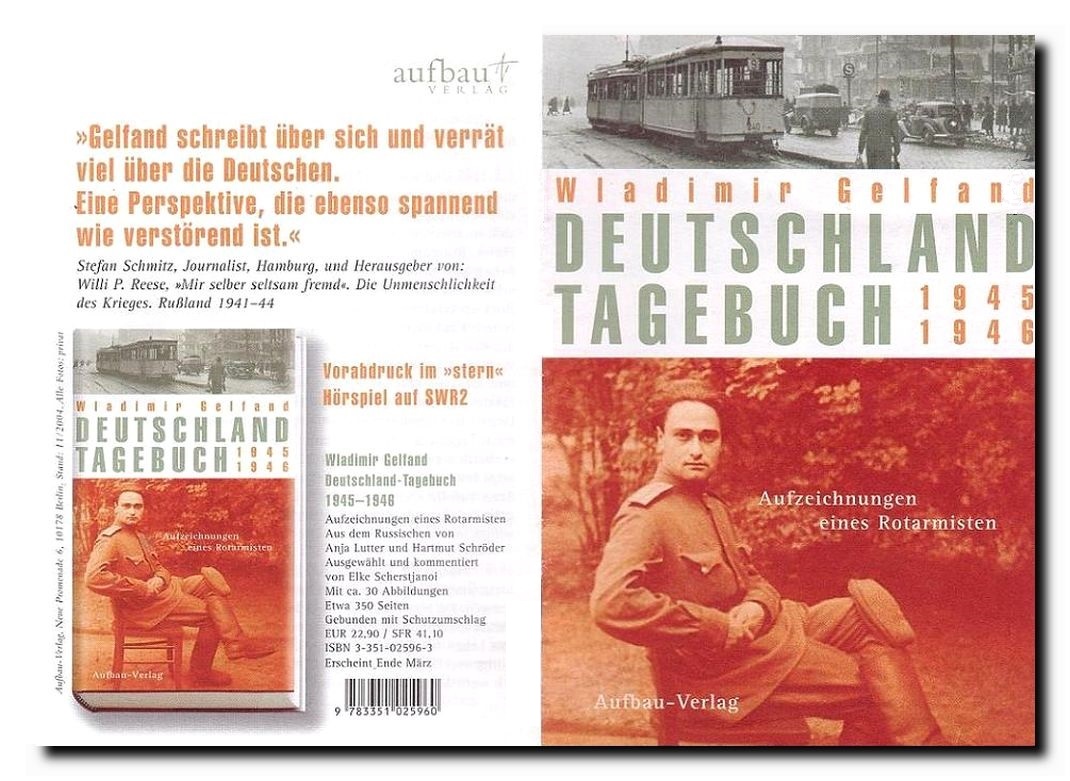

Elke

Scherstjanoi hat die Sammlung [den Nachlaß] für den

Aufbau-Verlag durchgesehen, eine Auswahl getroffen und diese um Briefe

ergänzt und kommentiert. Zum ersten Mal können wir nun auf

Deutsch das Tagebuch eines Offiziers der Roten Armee lesen. [...]

Gelfands Tagebuch zeugt von den Kleinigkeiten, die in den großen

Geschichtserzählungen nicht auftauchen, ohne die diese aber

unverständlich sind

Süddeutsche Zeitung (6.5.2005) Was dieses Tagebuch einmalig macht, ist der

unverfälschte Blick von der anderen Seite der Front. Eine

ungewohnte Perspektive, die auch Vorurteile in Frage stellt.

ARD (Kulturreport, 20.3.2005) |

|

Dank Wenn ich in der Kindheit nachts aufwachte, stand ich aus meinem Bett auf und ging zu dem meines Vaters. Dann erzählte er mir von Prinzessinnen, unsterblicher Liebe und von jenem Krieg. »Wie viele Deutsche hast du getötet, Vater?« Eine genaue Antwort habe ich weder damals noch später bekommen, aber ich habe verstanden, daß die Deutschen im Krieg Feinde waren und dennoch Menschen – die umgebrachten und die nicht umgebrachten. Für ein Kind ist jedes elterliche Wort ein Gebot. Als ich acht Jahre alt war, sagte mir mein Vater: »iß die Schalen der Wassermelone nicht, sonst wirst du grunzen wie ein Ferkel.« Ich hoffe, auch die deutschen Väter geben dies ihren Kindern mit auf den Weg. Wladimir Gelfand, der kein gesundes Herz hatte, starb an den Folgen einer im Krieg erlittenen Kontusion. So hat der Krieg letztlich das Leben meines Vaters zerstört, doch er ist nicht vergessen. Sein Tagebuch hält die Erinnerung an ihn lebendig. Er wäre gewiß einverstanden mit der Veröffentlichung dieser persönlichen Aufzeichnungen, die uns helfen, die Ereignisse jener Jahre und ihn selbst zu verstehen. Allen, die zum Gelingen der deutschen Ausgabe beigetragen haben, möchte ich danken. Besondere Anerkennung und herzlicher Respekt gilt Frau Dr. Elke Scherstjanoi, Mitarbeiterin des Institutes für Zeitgeschichte, Abteilung Berlin. Ohne ihre umfassende Hilfe und Unterstützung wäre diese Edition nicht zustande gekommen. Olga Glok danke ich für ihre Liebe und Zuwendung. Vitaly Gelfand |

|

|

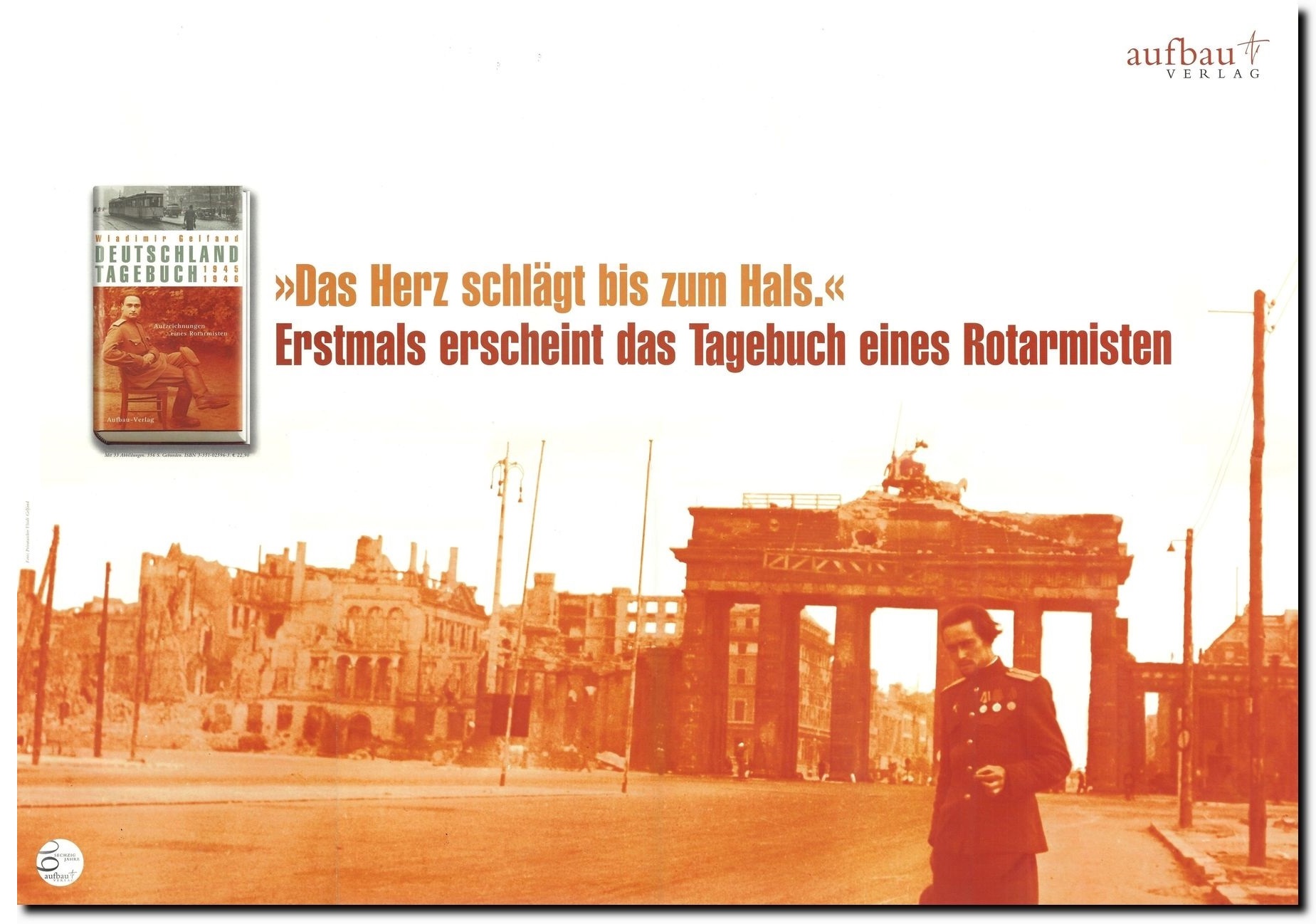

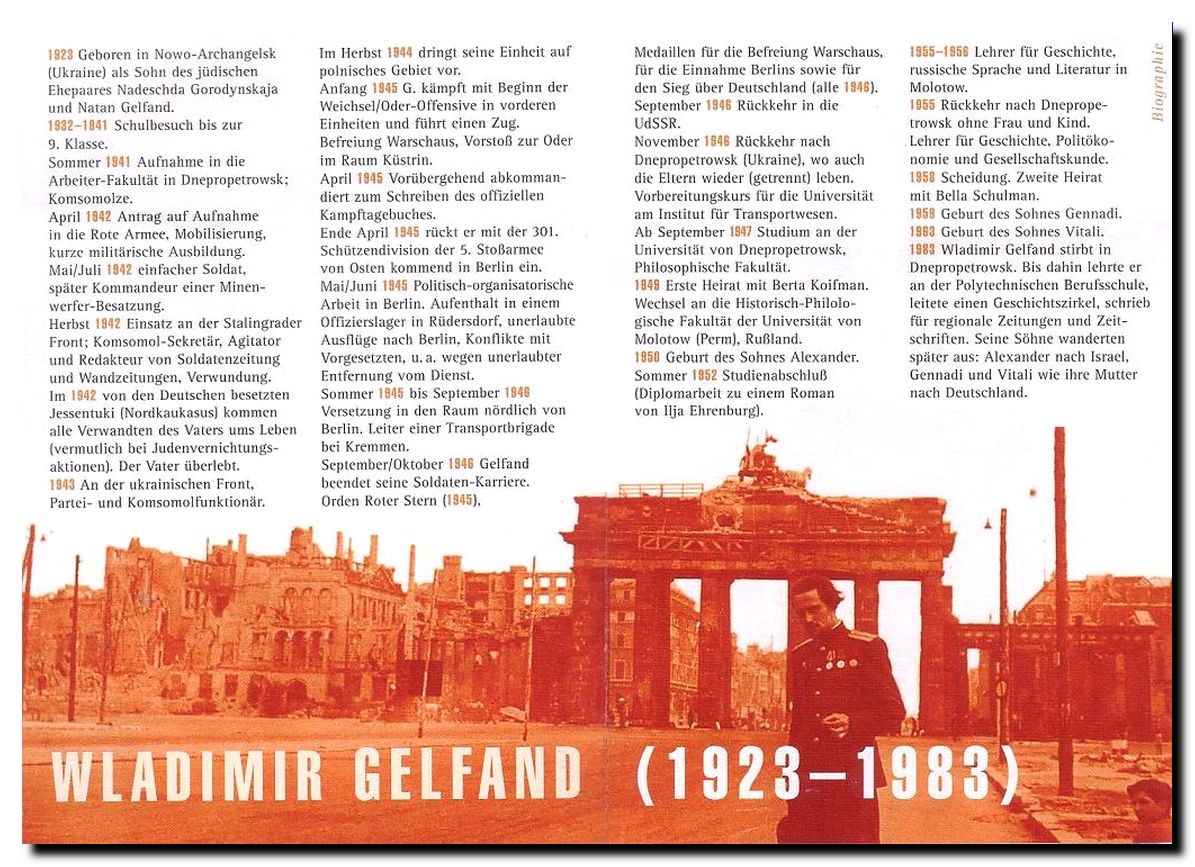

Das erste private Tagebuch eines

Offiziers der Roten Armee, das in deutscher Sprache vorliegt.

Geschrieben von Wladimir Gelfand einem jungen ukrainischen Juden, unter

dem unmittelbaren Eindruck der Kämpfe während des

Vormarschs auf Berlin und der Erlebnisse im ersten Jahr der Besatzung.

Als aufrichtiger Chronist blendet Gelfand Disziplinverstöße

in den eigenen Reihen, Racheakte, Beutenahmen und Verbrechen an

Zivilisten nicht aus. Noch nie konnten wir so tiefe Einblicke in die

Gedanken und Gefühle eines Siegers aus Stalins Armee nach dem

Zusammenbruch Deutschlands gewinnen

|

| German Diary 1945 -1946 Notations of a Soldier in the Red Army Aufbau-Verlag, 2005, 356 pp All

rights except: Russia, Ukraine

Rights sold to: Sweden (Ersatz) |

|

|

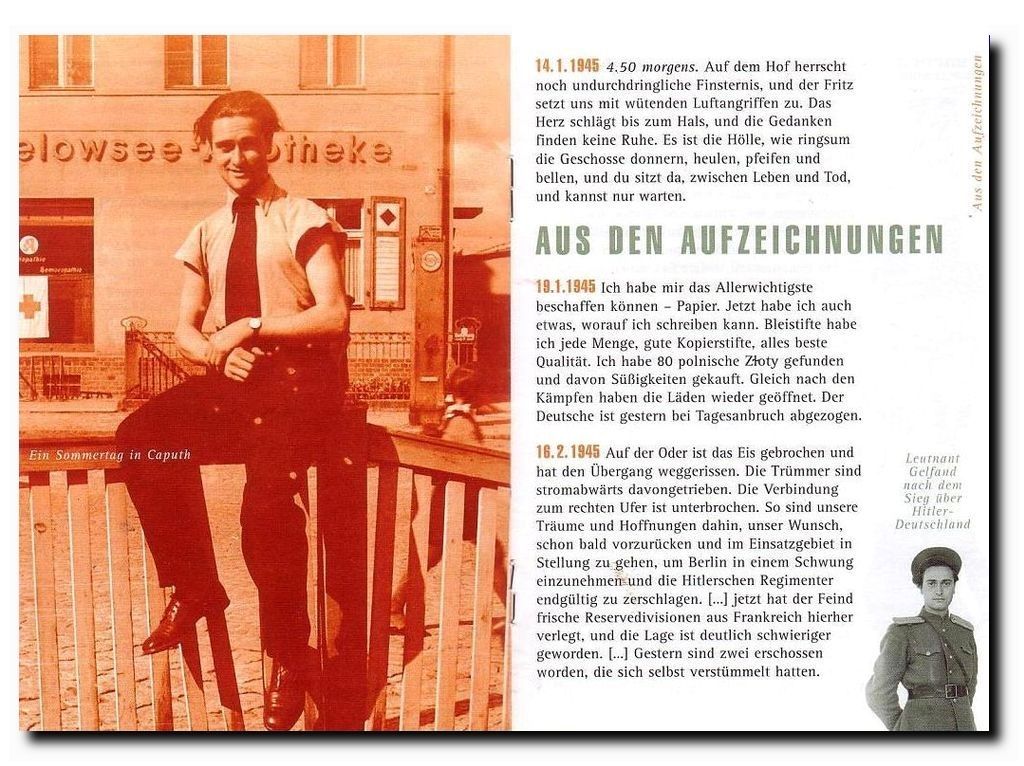

An der Front erlebt Wladimir Gelfand Gewalt, Zerstörung

und Todesdrohung, erfährt Kameradschaft und Niedertracht. Ende

April 1945 zieht er mit der Roten Armee als Sieger in Berlin ein. Zunächst ohne festen Posten,

sucht er nach Gelegenheiten, dem tristen Kasernenleben zu entkommen.

Jung, gutaussehend, nie gewalttätig, schließt er Bekanntschaften mit der Zivilbevölkerung.

Seine freimütigen Notizen belegen, daß die Begegnungen zwischen Deutschen und sowjetischen Soldaten nicht nur von Haß, Mißachtung und Vergewaltigungen geprägt waren. Gelfand ist alles Militärische zuwider, das strikte Verbot privaten Umgangs mit Deutschen und selbständiger Erkundungen empört ihn. Er erfüllt seine Pflicht als Mitarbeiter einer Transportabteilung der Besatzungsmacht und nimmt seine Aufgaben als Parteimitglied ernst. Aber nach dem mörderischen Kampf im Krieg will er endlich "Freiheit! Die Freiheit zu leben, zu denken, zu arbeiten, das Leben zu genießen." Dieser Anspruch bringt ihn mit Vorgesetzten und Kameraden in Konflikt, die ihm Disziplinlosigkeit vorhalten oder ihn als Schöngeist abtun. Sein Vorhaben, Schriftsteller zu werden und einen wahrhaftigen Kriegsroman zu schreiben, kann Gelfand nach der Rückkehr in die Heimat nicht realisieren. Elke Scherstjanoi schildert in ihrem Nachwort Gelfands Lebensstationen und seine langjährige widersprüchliche Auseinandersetzung mit den Kriegserlebnissen |

|