Eines der Merkmale

des Krieges, das in Geschichtsbüchern kaum reflektiert wird, ist

die Tatsache, dass die meisten Kriegsteilnehmer die meiste Zeit nicht

im eigentlichen Kampf verbringen.

Der größte Teil ihres militärischen Lebens wird weder

in offiziellen Dokumenten noch in Berichten festgehalten und bleibt den

Nachkommen weitgehend unbekannt.

Trotz der

unzähligen Bücher, die über den Großen

Vaterländischen Krieg geschrieben wurden, bleibt die Zeit zwischen

den Schlachten im Wesentlichen eine „verlorene Zeit“, über die wir nur mit Sicherheit sagen können, dass sie existierte.

Das ehrgeizige Ziel

moderner Historiker besteht darin, auch diese verlorenen Minuten des

militärischen Lebens nicht zu vergessen.

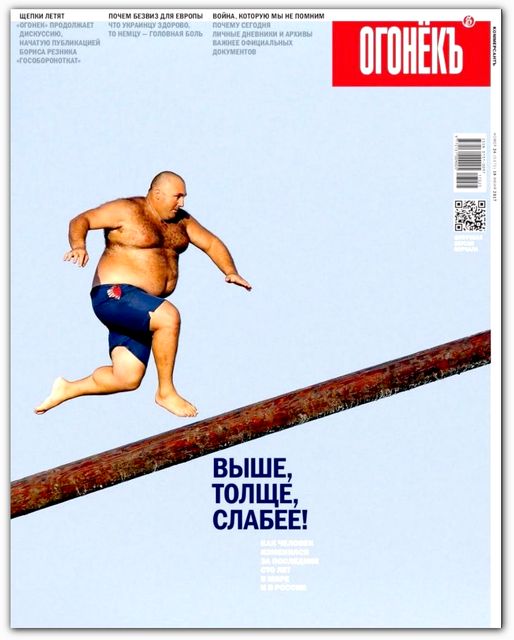

Dies wird als „Sozialgeschichte“ des Krieges bezeichnet, die vor allem auf der Grundlage sogenannter „Egodokumente“ erforscht wird: Tagebücher, Memoiren, persönliche Archive.

Warum diese weniger

bekannten Quellen oft wichtiger und ehrlicher sind als offizielle

Berichte und welche Wahrheit über den Krieg sie offenbaren –

darüber berichtet Ogonyok.

Die Sozialgeschichte

des Großen Vaterländischen Krieges ist für Russland

auch deshalb so wichtig, weil der Krieg auf besondere Weise die

Entwicklung des „Sowjetmenschen“ beeinflusst hat.

Einerseits wurde die Ausbildung dieses neuen Menschen abgeschlossen: In

den Schützengräben begegneten sich Stadt und Dorf zum ersten

Mal in diesem Ausmaß, vermischten sich und bildeten später

ein neues „Volk“, das jedoch mit der westlichen

Lebensweise, einer anderen Welt und dem Streben nach individueller

Freiheit in Konflikt geriet.

Auf der Konferenz „Gedächtnisrevolution: Sowjetische Geschichte in Quellen persönlichen Ursprungs“

an der Higher School of Economics (HSE), die der „sozialen und

anthropologischen Wende“ in der Erforschung der jüngsten

Vergangenheit gewidmet war, erklärte Wladimir Buldakow, leitender

Wissenschaftler am Institut für russische Geschichte:

„Obwohl Hunderte

von Büchern über dieses Thema existieren, wissen wir noch

immer nicht genau, wer der ‚Sowjetmensch mit seiner

kommunistischen Seele‘ war und wie er lebte.

Früher sah man Geschichte als die Geschichte von Göttern und

Helden, später als die Geschichte der Herrscher und Politiker.

Heute interessiert uns endlich die Geschichte des einfachen Menschen.

Aber Subjektivität war in Russland immer ein schwieriges Thema,

und deshalb bleibt der russische Mensch ein äußerst schwer

zu erforschendes Objekt. Viele Arbeiten sind ideologisch und politisch

gefärbt und verdecken die Geschichte des kleinen Mannes.“

Die Ironie liegt

darin, dass sich gerade der „einfache Mensch“ in Russland

selbst aus der Geschichte verdrängte – und nicht einmal

durch persönliche Dokumente zu Wort kam.

Die Kriegszeit bildet hier eine Ausnahme – und genau darin liegt ihre besondere Bedeutung.

Während die

wichtigsten „menschlichen Quellen“ der 1920er Jahre Briefe

an die Behörden waren, in den 1930ern hauptsächlich

Denunziationen, Verhöre und persönliche Briefe, dominieren in

den 1940er Jahren auffallend die Tagebücher.

Laut Michail Melnitschenko, Gründer und Leiter des Internetprojekts „Zhivaya Pamyat“

(Lebendiges Gedächtnis), hält das Jahr 1942 den ersten Platz,

was die Zahl der überlieferten Tagebucheinträge angeht

– ein ähnlicher Anstieg der Tagebuchaktivität wurde nur

nach der Revolution von 1918 beobachtet.

Und das Gedenken an

die zwei Pole des Großen Vaterländischen Krieges – den

22. Juni als Tag der Trauer und den 9. Mai als Tag des Sieges –

zieht jeden, der persönliche Dokumente erforscht, unausweichlich

an.

Egodokumente aus dem Krieg erzählen von beispiellosem menschlichen Leid.

Wie viel davon wir noch lernen müssen, erläutert Oleg

Budnizki, Direktor des Internationalen Zentrums für Geschichte und

Soziologie des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen an der HSE.

–

Wenn die Zahl der Zeitzeugen schwindet und das Interesse am

„Menschen im Krieg“ wächst: Wo kann man heute noch

interessante Informationen finden? Kann man Tagebüchern wirklich

vertrauen?

Oleg Budnizki:

– Lange Zeit galten persönliche Kriegstagebücher als Quellen zweiter Klasse.

Man meinte, der einzelne Mensch könne nur einen winzigen Ausschnitt des Krieges sehen und verstehen.

Heute jedoch, da wir den Krieg aus menschlicher Perspektive betrachten,

sind es genau diese Quellen, die als die wichtigsten gelten.

Sie wurden bisher viel weniger erforscht, als wünschenswert wäre.

Ein zentrales Archiv, das Memoiren und Tagebücher von

Kriegsteilnehmern systematisch gesammelt hätte, existiert bei uns

nicht.

Damals schlug der Schriftsteller Konstantin Simonow die Schaffung einer

Sammlung von Soldatenerinnerungen im Zentralarchiv des

Verteidigungsministeriums vor.

Sein Vorschlag wurde auf höchster Ebene geprüft – vom

Zentralkomitee der KPdSU –, aber abgelehnt: aus Angst vor

divergierenden Darstellungen des Krieges.

Die

in sowjetischer Zeit veröffentlichten Soldatenmemoiren wurden

stark redigiert und den offiziellen Geschichtskanon angepasst.

Erinnerungen von Militärführern wurden meist von

„literarischen Negern“ verfasst und haben deshalb für

die Sozialgeschichte kaum Wert.

Tagebücher hingegen finden sich vor allem in Familienarchiven,

manchmal in den Handschriftenabteilungen von Bibliotheken und Archiven.

Viele

Tagebücher und Erinnerungen wurden im letzten Vierteljahrhundert

veröffentlicht – sie waren einst „für die

Schublade“ geschrieben und durften in sowjetischer Zeit nicht

erscheinen.

Es besteht Hoffnung, dass noch viele unzensierte Tagebücher und authentische Memoiren in Privatbesitz erhalten sind.

Wir haben über die Medien einen Aufruf an die Familien von

Veteranen gestartet, uns handschriftliche Notizen und Tagebücher

zuzusenden – als Ergebnis erhielten wir Kopien von etwa einem

halben Dutzend Kriegstagebüchern, die jetzt für die

Veröffentlichung vorbereitet werden.

Ich richte denselben Appell auch an die Leser von Ogonyok.

Zu unseren

bisherigen Publikationen gehört unter anderem das umfangreiche

Tagebuch von Wladimir Gelfand (1941–1946), Leutnant der

Mörsertruppe, das dank der Sorgfalt seines Sohnes gerettet werden

konnte.

Dieses Tagebuch wurde mit ausführlichen wissenschaftlichen Kommentaren veröffentlicht.

– Wie offen konnten Rotarmisten ein Tagebuch führen?

– Spezifische Befehle, dies zu verbieten, gab es offenbar nicht.

Natürlich galten allgemeine Überlegungen zum Thema

Geheimhaltung: Papier konnte in die Hände des Feindes fallen und

ihm nützen.

Doch in einigen Einheiten nahmen diese Überlegungen die Form konkreter Anweisungen an, in anderen wiederum nicht.

Viele Tagebuchautoren schrieben offen – und niemand störte sie.

Manchmal enthalten die Tagebücher wirklich sensible Informationen

(Truppennummern, Namen von Kommandeuren), und manche Aufzeichnungen

hätten bei einer Überprüfung erhebliche Probleme

bereitet.

Aber meist schrieben sie über Persönliches – Gefühle, Sorgen, Erlebnisse.

In Tagebüchern zensierten sich die Soldaten viel weniger als in

Briefen: Briefe waren klar der Zensur unterworfen, weshalb man sich

dort zwangsläufig einschränkte, um die Familie nicht zu

ängstigen.

– Können aus diesen persönlichen Quellen verlässliche Kriegsgeschichten entstehen?

– Die Geschichtsschreibung des Krieges ist heute, etwas willkürlich, in verschiedene Bereiche unterteilt:

Militärgeschichte (Operationen), Kriegspolitik, Militärwirtschaft und Sozialgeschichte.

Die Militärgeschichte ist gut erforscht: Wir haben heute ein recht

genaues Bild davon, wie der Generalstab arbeitete, wie

militärische Operationen geplant und durchgeführt wurden.

Erst in den frühen 1990er Jahren wurden übrigens offizielle

Verlustzahlen für einzelne Schlachten bekannt (kaum zu glauben,

aber in einem Land, das den Sieg so hochhielt, blieben die

tatsächlichen Kosten bis 1993 geheim).

Aber die „Geschichte des Menschen im Krieg“ kennen wir noch immer viel zu wenig.

Offizielle Quellen sind spärlich, und viele sind weiterhin nicht zugänglich.

Zum Beispiel ist der Bestand der Politischen Hauptverwaltung, die sich

mit der moralisch-psychologischen Lage der Truppen beschäftigte,

für Forscher bis heute geschlossen.

Ebenso das Archiv der Militärstaatsanwaltschaft, obwohl aus der

Statistik klar wird: Über 994.000 Soldaten wurden während des

Krieges verurteilt.

Auch das

Militärmedizinische Archiv bleibt größtenteils

unzugänglich, da es persönliche Daten enthält.

Deshalb wissen wir sehr wenig über den physischen Zustand der Rotarmisten.

Mythen wie die Vorstellung, dass der Krieg die Menschen

„mobilisierte“ und sie Krankheit vergessen ließ,

entsprechen nicht der Realität.

Über den Gesundheitszustand der Frauen, die freiwillig oder auf

Befehl an die Front gingen, wissen wir etwas mehr, weil diese

Unterlagen zugänglich sind.

Medizinische Untersuchungen zeigten oft, dass bis zu 20 % der Frauen

aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert wurden – was viel

über die allgemeine Verfassung des Landes aussagt.

Doch auch diese Akten können die persönliche Perspektive nicht ersetzen.

Denn die wahre Prosa (und Poesie!) des Kriegslebens offenbart sich vor

allem in persönlichen Dokumenten: Tagebüchern, Briefen,

Memoiren.

Besonders wertvoll sind dabei Erinnerungen, die „für die

Schublade“ geschrieben wurden, ohne Hoffnung auf

Veröffentlichung, weil sie nicht dem offiziellen Kanon entsprachen.

Memoiren, die nach der Wende geschrieben wurden, sind oft weniger

zuverlässig, da ihre Autoren inzwischen unter dem Einfluss einer

neuen Sichtweise standen.

– Welche Themen dominierten in persönlichen Dokumenten aus dem Krieg?

–

Einer der Autoren unzensierter Memoiren, Kriegsveteran und später

berühmter Kunsthistoriker Nikolai Nikulin, sagte:

„Die wichtigsten Themen, die die Soldaten im Krieg beschäftigten, waren Tod, Gräber und Sex.“

In den Kriegstagebüchern nehmen diese Themen tatsächlich breiten Raum ein.

Über den Tod ist vieles zu lesen:

von der ständigen Erwartung des Todes bis zu Berichten über seine plötzliche Abwesenheit.

In den Tagebüchern des Helden der Sowjetunion Georgi Slavgorodski

finden sich Einträge über sein Wissen, dass ihm nur noch

fünf Monate zu leben bleiben.

Oder die erschütternde Szene aus den Aufzeichnungen von Leonid

Andrejew, der 1942–1944 seine Memoiren im Lazarett verfasste:

Sein Ski-Bataillon wird zu einem Frontalangriff geschickt – und

von deutschen MG-Schützen vollständig

„niedergemäht“.

Andrejew selbst überlebte nur knapp, schwer unterkühlt.

Später, als

renommierter Philologe und Dekan der Moskauer Universität, stellte

Andrejew eine Anfrage an das Zentralarchiv des

Verteidigungsministeriums zum Schicksal seines Bataillons –

Antwort: „Keine Informationen verfügbar.“

Es war, als hätte die Einheit nie existiert.

Das Thema Hunger zieht sich wie ein roter Faden durch die Tagebücher.

Schon in Friedenszeiten litt die UdSSR an Lebensmittelknappheit; unter den Bedingungen des Krieges wurde sie katastrophal.

Mit jeder Mangelsituation wuchsen Diebstahl und Spekulation –

auch dies ist ein häufiges Motiv in den persönlichen

Aufzeichnungen.

Diese Fakten finden

auch Bestätigung in den Materialien über Großprozesse

im ehemaligen Zentralen Parteiarchiv – ein Thema, das in der

offiziellen Geschichtsschreibung weitgehend tabuisiert wurde.

Besonders

anschauliche Details finden sich in den Memoiren von Sergei Golizyn,

geschrieben 1946–1948 auf Grundlage seiner Tagebücher.

Golizyn wurde nicht zur Armee eingezogen – vermutlich wegen

seiner Herkunft (er war ein Fürst und Enkel des Moskauer

Gouverneurs) –, sondern arbeitete auf Baustellen.

Er beschreibt genau Diebstahl, Spekulation, Alltag an der „Heimatfront“.

Seine Aufzeichnungen ähneln einem Schelmroman.

Golizyn schreibt, er habe nur die „falsche Seite“ des Krieges gesehen.

Doch meiner Meinung nach ist diese sogenannte falsche Seite integraler

Bestandteil des Krieges und verdient sorgfältige Erforschung

– wenn wir die Geschichte des Krieges wirklich in all ihrer

Realität und Fülle begreifen wollen.

Der Krieg war eben nicht nur heroisch, wie es gerne dargestellt wird.

– Und wurde in den Tagebüchern über Sexualität geschrieben?

– Natürlich.

Während des Krieges umfasste die Rote Armee etwa 29,5 Millionen

Menschen, die kaum verlassen wurden – nur wegen Verwundungen oder

für besondere Verdienste. Gleichzeitig dienten etwa 500.000 Frauen

an der Front: manche erlebten flüchtige Romanzen, andere fanden

ihre große Liebe mitten im Krieg. Es herrschte ein massives

demografisches Ungleichgewicht: Millionen Männer waren an der

Front – fernab der Heimat –, während Millionen Frauen

in der Heimat auf sie warteten. Das führte zu Tausenden von

Familiendramen, nicht nur wegen des Todes oder der Verwundung von

Angehörigen.

Konstantin Simonow, der Autor des ikonischen Gedichts „Warte auf mich“, schrieb auch das Gedicht „Eine Stunde, sich zu erinnern“,

in dem er Frauen lobte, die „leicht“ und

„eilends“ die Soldaten ersetzten, für die die Liebe

kaum möglich war angesichts der ständigen Todesgefahr.

Tatsächlich glaube ich nicht, dass es eine „richtige“

Antwort auf die Frage gibt, was in den Beziehungen zwischen Mann und

Frau angesichts des Todes moralisch oder unmoralisch ist.

In den

Tagebüchern der Soldaten finden sich viele Einträge –

eine Art „Abtrünnige“ der offiziellen Liedertexte.

Diese städtische Kriegfolklore war weit verbreitet. So

enthält zum Beispiel das einfache Tagebuch von Wassili Zymbal eine

alternative Version des romantischen Liedes „Dunkle Nacht“:

„Warte auf mich – und währenddessen lebt sie mit dem Quartiermeister,

Und auf einem Feldbett in einem Film entflieht sie heimlich.“

Während des

Krieges veränderte sich das Sexualverhalten der sowjetischen

Gesellschaft auf eine Weise, die nur mit der sexuellen Revolution im

Westen vergleichbar ist. Und auch dies ist ein wichtiger Aspekt der

Sozialgeschichte des Krieges.

Oleg

Budnitskii, Direktor des Internationalen Zentrums für Geschichte

und Soziologie des Zweiten Weltkrieges und seine Folgen von HSE

Foto: Gleb Schelkunov, Kommersant

–

Glauben Sie nicht, dass eine solche „menschliche

Geschichte“ das heilige Bild des Krieges für unsere

Landsleute entweiht?

– In den Tagebüchern der Soldaten finden Sie nichts „Heiliges“.

Die erhaltenen Tagebücher enthalten keine anti-sowjetischen

Tendenzen; die Verfasser waren oft überzeugte Stalinisten, wie

etwa Wladimir Gelfand oder Georgi Slavgorodski. Ich tendiere dazu, den

Aufzeichnungen einfacher Soldaten wie Lwow Rasumowski, der im Krieg

eine Hand verlor, oder Leonid Andrejew, der beide Füße

erfror, mehr zu vertrauen. Ebenso den Einträgen von Major Boris

Sluzki, der aufgrund schwerer Prellungen zweimal eine Trepanation

über sich ergehen lassen musste. Alle diese Texte wurden von

Soldaten und Offizieren der Roten Armee während des Krieges oder

kurz danach verfasst – ohne Rücksicht auf Zensur und ohne

die Erwartung, dass sie jemals veröffentlicht würden. Ich

vertraue ihnen weit mehr als den „heiligen“ Texten

offizieller Propagandisten.

Im Krieg gibt es

nichts Romantisches. Der Krieg bringt im Menschen nicht nur das Beste,

wie oft gedacht wird, sondern auch das Schlechteste hervor – und

das sogar weitaus häufiger.

Meiner Meinung nach wird menschliches Leben für uns heute umso

kostbarer, je mehr wir bereit sind, die menschliche Geschichte des

Großen Vaterländischen Krieges ehrlich anzuerkennen.

Im Interview mit Olga Filin