|

|

||

|

24. April 2025 "LA CAPITULATION ALLEMANDE DE MAI 1945" 24. April 2025 "KAPITULACJA NIEMIECKA W MAJU 1945 R." 27. April 2025 "КАПІТУЛЯЦЫЯ ГЕРМАНІІ Ў МАІ 1945 ГОДА" 02. Mai 2025 "DIE DEUTSCHE KAPITULATION IM MAI 1945" 02. Mai 2025 "КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ В МАЕ 1945 ГОДА" 08. Mai 2025 "КАПІТУЛЯЦІЯ НІМЕЧЧИНИ У ТРАВНІ 1945 РОКУ" |

|||

Virtueller Rundgang durch das Museum:Rundgang historsiche Räume (Erdgeschoss)Rundgang Dauerausstellung (Ober- und Untergeschoss) |

DIE DEUTSCHE KAPITULATION IM MAI 1945 |

||

|

||

| Brandenburger

Tor, Berlin, 2./3. Mai 1945 Foto: Iwan Schagin, Museum Berlin-Karlshorst |

||

KRIEGSENDEDer Zweite Weltkrieg in Europa endete mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Mai 1945. Damit war die nationalsozialistische Gewaltherrschaft endgültig gebrochen. Die vollständige militärische und politische Niederlage des »Dritten Reiches« war seit Anfang 1943 das oberste Kriegsziel der verbündeten Gegner Deutschlands. Militärisch beschleunigte sich die deutsche Niederlage im Sommer 1944 rapide. Am 22. Juni begann die Rote Armee eine große Offensive, von der sich die Wehrmacht an der Ostfront nicht mehr erholte. Zwei Wochen zuvor, am 6. Juni, waren westalliierte Truppen in einer gigantischen Operation in Nordfrankreich gelandet. Deutschland stand nun in einem Zwei-Fronten-Krieg. Ab Oktober 1944 fanden Kampfhandlungen auf deutschem Boden statt. Am 25. April 1945 trafen sich amerikanische und sowjetische Verbände bei Torgau an der Elbe. Berlin wurde von der Roten Armee erobert. Mitte April begann der sogenannte Sturm auf Berlin. Nach erbitterten Straßenkämpfen mit vielen Toten auf beiden Seiten kapitulierte die deutsche Hauptstadt am 2. Mai 1945.

|

||

|

||

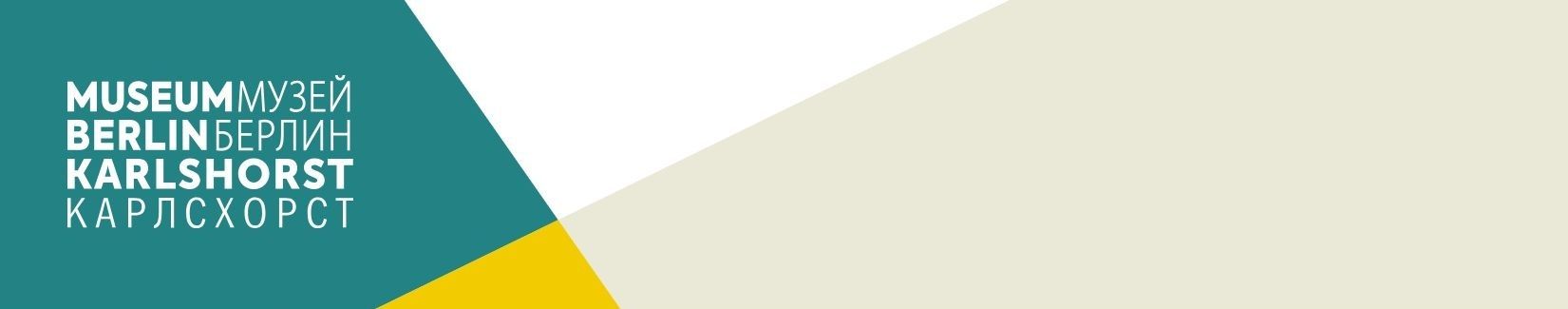

| Weiße

»Fahnen« aus Laken, Handtüchern und

Ähnlichem als

Zeichen der Kapitulation, Berlin, April/Mai 1945 Foto: Arkadij Schaichet, Privatarchiv Marija Schotikowa |

||

|

||

| Gruppenfoto

mit Siegessäule: Sowjetische Panzersoldaten nach der

Kapitulation Berlins, Berlin-Tiergarten, Anfang Mai 1945 Foto: Timofej Melnik, Museum Berlin-Karlshorst |

||

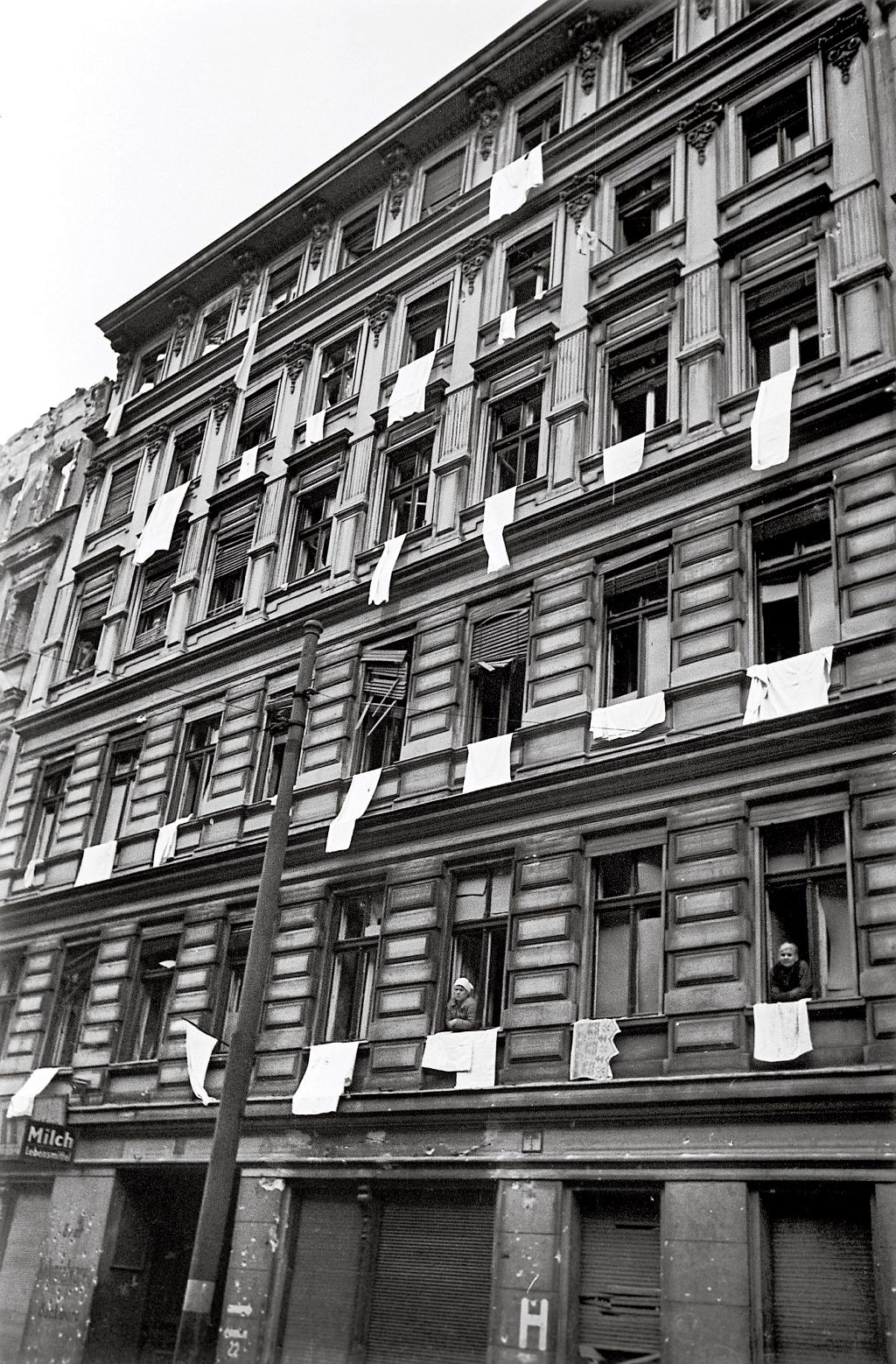

KRIEGSENDE IN BERLINAm 21. April überschritten sowjetische Einheiten die östliche Stadtgrenze Berlins und rückten in Richtung Zentrum vor. Innerhalb des S-Bahnrings stießen sie auf verbissenen Widerstand. Der zehntägige Häuserkampf forderte eine hohe Zahl von Opfern. Etwa 80.000 Angehörige der Roten Armee starben. Auf deutscher Seite kamen etwa 20.000 Soldaten und 30.000 Zivilisten ums Leben. Bereits am 24. April wurde Generaloberst Bersarin zum sowjetischen Stadtkommandanten von Berlin ernannt. Als Hauptquartier diente ihm zunächst das Offizierskasino der Pionierschule in Karlshorst. Anfang Mai zogen er und sein Stab nach Friedrichsfelde um. Bersarin organisierte unverzüglich eine provisorische Lebensmittelversorgung und die Instandsetzung der Infrastruktur. Darüber hinaus sorgte er für den Aufbau einer neuen Stadtverwaltung und des kulturellen Lebens. Mit seinen Befehlen versuchte er, Übergriffe, Plünderungen und Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten zu unterbinden. Den Militärkommandanten, die in den einzelnen Stadtbezirken eingesetzt wurden, standen Exilkommunisten zur Seite, die als sogenannte Gruppe Ulbricht aus Moskau eingeflogen wurden. Anfang Juli übernahmen alle vier Siegermächte ihre Sektoren in Berlin. |

||

|

||

| Verwundete

vor dem Hotel Adlon, Berlin, 2. Mai 1945 Im Hotel Adlon befand sich ein Notlazarett. Als es durch plündernde sowjetische Soldaten in Brand geriet, evakuierte sowjetisches und deutsches Sanitätspersonal die Verwundeten auf die Straße. Foto: Iwan Schagin, Museum Berlin-Karlshorst |

||

|

||

| Der

sowjetische Stadtkommandant, Generaloberst Bersarin, beim Verlassen der

Kommandantur, Alt-Friedrichsfelde 1, Berlin, Mai 1945 Foto: Jewgenij Chaldej, bpk Bildagentur, Berlin |

||

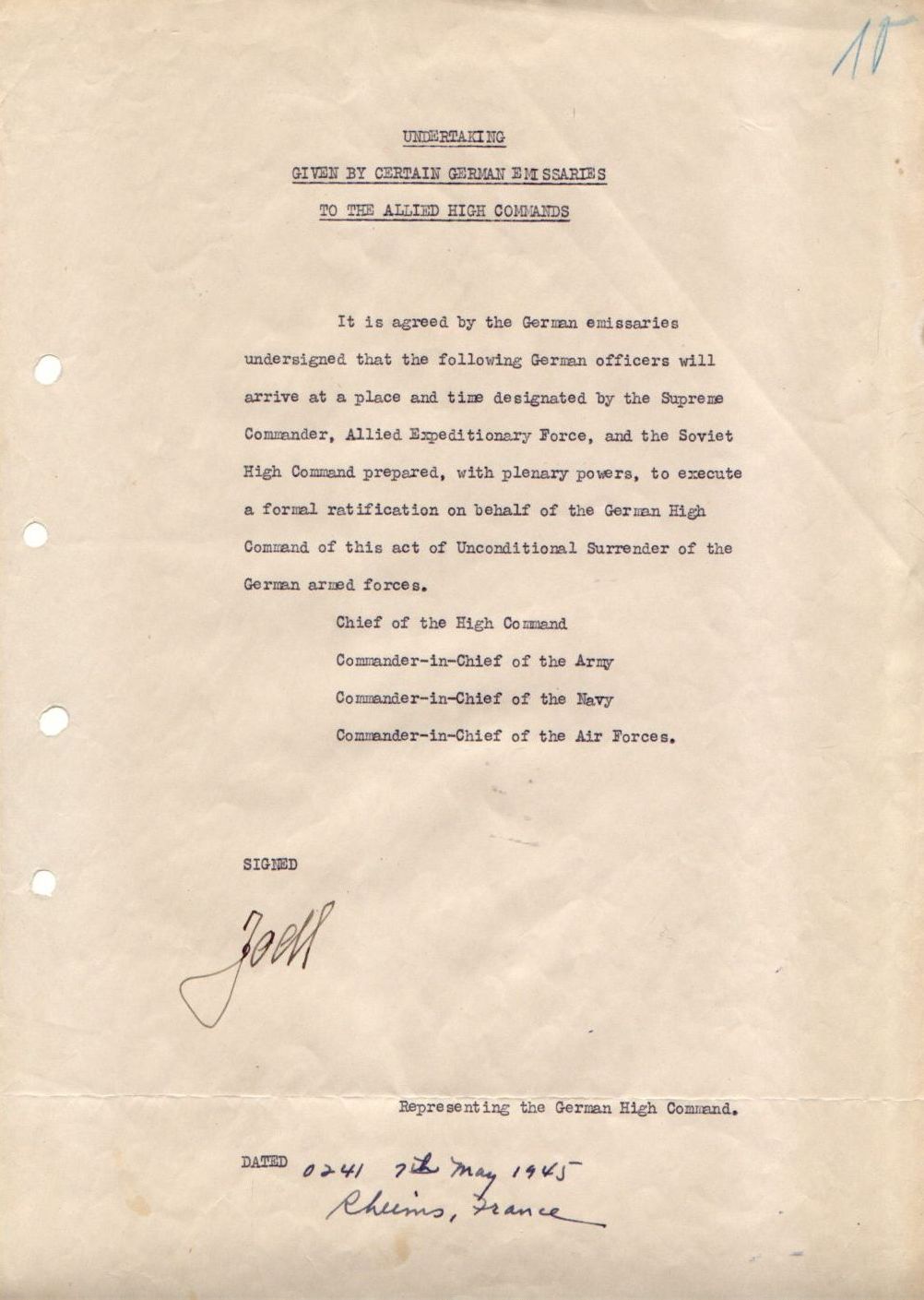

ERSTE UNTERZEICHNUNG DER KAPITULATION IN REIMSAdolf Hitler beging am 30. April 1945 in Berlin Selbstmord. Zuvor hatte er Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Dönitz versuchte angesichts der militärisch aussichtslosen Lage eine Teilkapitulation gegenüber Großbritannien und den USA auszuhandeln. Er entsandte Generaloberst Jodl als Chef des Wehrmachtführungsstabes zum Hauptquartier der westalliierten Truppen in die französische Stadt Reims. Der amerikanische General Eisenhower sah darin jedoch nur den Versuch, das Bündnis der Alliierten zu sprengen. Er bestand auf der sofortigen und bedingungslosen Kapitulation vor allen verbündeten Truppen. Dönitz musste einlenken, sodass in den frühen Morgenstunden des 7. Mai in Reims die bedingungslose Kapitulation der gesamten deutschen Wehrmacht vereinbart wurde. Alle Beteiligten verständigten sich in einem zusätzlichen Protokoll darauf, dass die Kapitulation in einem zweiten Akt von höherrangigen deutschen Militärs ratifiziert werden sollte. Um die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen sicherzustellen, gaben der amerikanische Präsident Truman und der britische Premierminister Churchill am folgenden Tag die Kapitulation bekannt. Sie trat am 8. Mai 1945 um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit an allen Fronten in Kraft.

|

||

|

||

| Unterzeichnung

der deutschen Kapitulation, Reims, 7. Mai 1945 Der Chef des Wehrmachtführungsstabes, Generaloberst Jodl (Mitte, Vordergrund) mit dem Stabschef des westlichen Hauptquartiers, Generalleutnant Smith (am Tisch hinten 3. v. l.), dem sowjetischen Verbindungsoffizier, Generalmajor Susloparow (5. v. l.), und dem Vertreter der französischen Armee, Generalmajor Sevez (2. v. l.) Foto: unbekannt, bpk Bildagentur, Berlin |

||

|

||

| Zusage

der Wiederholung des Kapitulationsaktes Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br. |

||

ZWEITE UNTERZEICHNUNG IN BERLINDer zweite Kapitulationsakt war der formal wichtigere Teil der Gesamtkapitulation Deutschlands. Denn in Reims hatten von deutscher Seite nicht diejenigen Generäle unterschrieben, die die tatsächliche Kommandogewalt über die Wehrmacht hatten. Vor allem die Briten befürchteten daher, dass die deutsche Militärführung versuchen könnte, die Verantwortung für den verlorenen Krieg abzuwälzen – so wie sie das am Ende des Ersten Weltkrieges bereits getan hatte. Die Ratifizierung der Kapitulation fand im sowjetischen Hauptquartier in Berlin statt. Marschall Schukow als Vertreter des sowjetischen Oberkommandos hatte seinen Stab im östlichen Stadtteil Karlshorst in einer unbeschädigten ehemaligen Pionierschule der Wehrmacht errichtet. Hierher lud er die Vertreter der alliierten Siegermächte ein, zu denen nun auch Frankreich gezählt wurde. Auch die Oberkommandierenden der deutschen Teilstreitkräfte wurden nach Berlin zitiert. |

||

|

||

| Ehemaliges

Offizierskasino der Pionierschule 1 der Wehrmacht und Ort der

bedingungslosen Kapitulation in Berlin-Karlshorst, 8. Mai 1945 Foto: Timofej Melnik, Museum Berlin-Karlshorst |

||

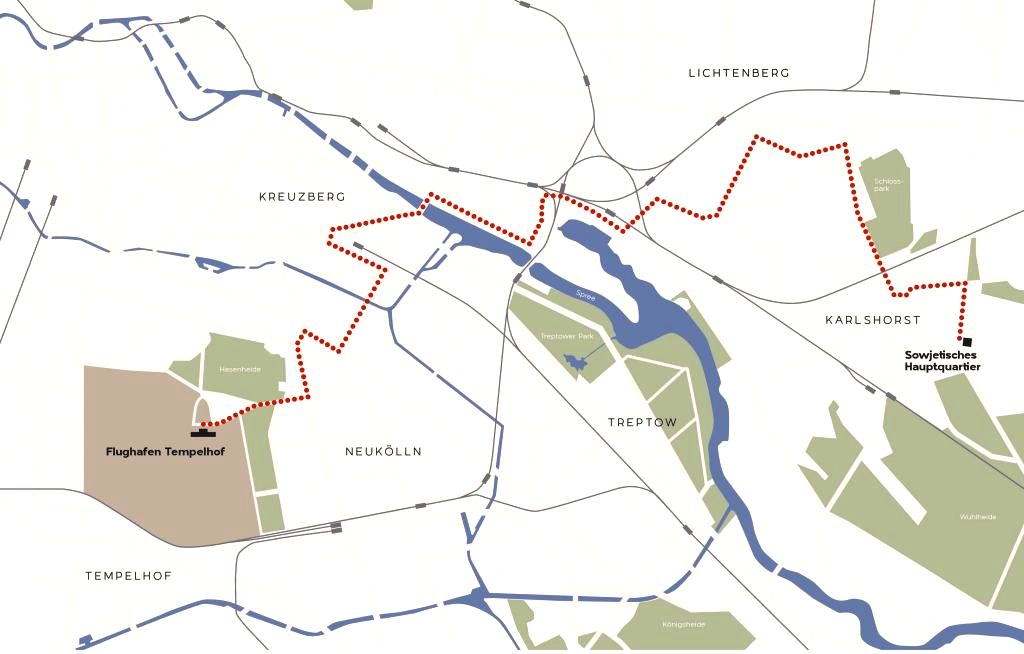

ANKUNFT IN TEMPELHOFIm Laufe des 8. Mai 1945 trafen alle am Kapitulationsakt Beteiligten am Flughafen Tempelhof ein. Auf Seiten der Alliierten landete am Morgen zunächst der sowjetische Staatssekretär Wyschinski. Mittags folgten der britische Luftmarschall Tedder und der Befehlshaber der amerikanischen Fernfliegerkräfte, General Spaatz. Am Nachmittag traf auch General de Lattre de Tassigny, der Oberbefehlshaber der französischen Armee, ein. Die deutsche Delegation wurde mit einem amerikanischen Flugzeug aus Flensburg eingeflogen. Dorthin hatte sich Anfang Mai die letzte deutsche Reichsregierung unter Großadmiral Dönitz zurückgezogen. Sowjetische Soldaten empfingen alle Gäste am Flughafen Tempelhof und fuhren sie quer durch die zerstörte Innenstadt in das nahezu unbeschädigte Villenviertel Karlshorst.

|

||

|

||

| Die

Oberkommandierenden der deutschen Wehrmacht nach der Ankunft auf dem

Flughafen Tempelhof, Berlin, 8. Mai 1945 Foto: Iwan Schagin, Museum Berlin-Karlshorst |

||

|

||

| Oberbaumbrücke

und Speicher, Berlin, 30. April 1945 Foto: Timofej Melnik, Museum Berlin-Karlshorst |

||

|

||

| Rekonstruierte

Route der Delegationen von Tempelhof nach Karlshorst Grafik: Christine Kitta |

||

VORBEREITUNGEN FÜR DIE UNTERZEICHNUNGDer große Saal des ehemaligen Offizierskasinos der Pionierschule war kurzfristig vorbereitet worden. Neben den Hauptpersonen kamen zahlreiche Journalisten, Angehörige der alliierten Militärstäbe, Übersetzer und Hilfskräfte zusammen. Die Zeremonie verschob sich allerdings um mehrere Stunden. Es musste noch eine russische Ausfertigung der bis dahin nur auf Englisch vorliegenden Urkunde erstellt werden. Dabei wurde um stilistische Anpassungen gerungen, der Inhalt des tags zuvor in Reims unterzeichneten Dokuments blieb aber unverändert. Die Abstimmung über Funk verlängerte den Prozess. Zudem fehlte an der Stirnseite des Saals noch eine französische Flagge. Montiert worden waren nur die sowjetische, britische und US-amerikanische Flagge, sodass die französische aus Stoffresten improvisiert und ergänzt werden musste. Letztlich dauerte es bis Mitternacht, bis alle Vorbereitungen abgeschlossen waren. |

||

|

||

| Blick

in den Kapitulationssaal, Berlin-Karlshorst, 8. Mai 1945 Foto: unbekannt, Museum Berlin-Karlshorst |

||

|

||

| Die

Abordnung des Oberkommandos der Wehrmacht wird zum

Kapitulationsgebäude geführt, Berlin-Karlshorst, 8.

Mai 1945 v. l.: Generaloberst Stumpff, Generalfeldmarschall Keitel, Generaladmiral von Friedeburg Foto: Timofej Melnik, Museum Berlin-Karlshorst |

||

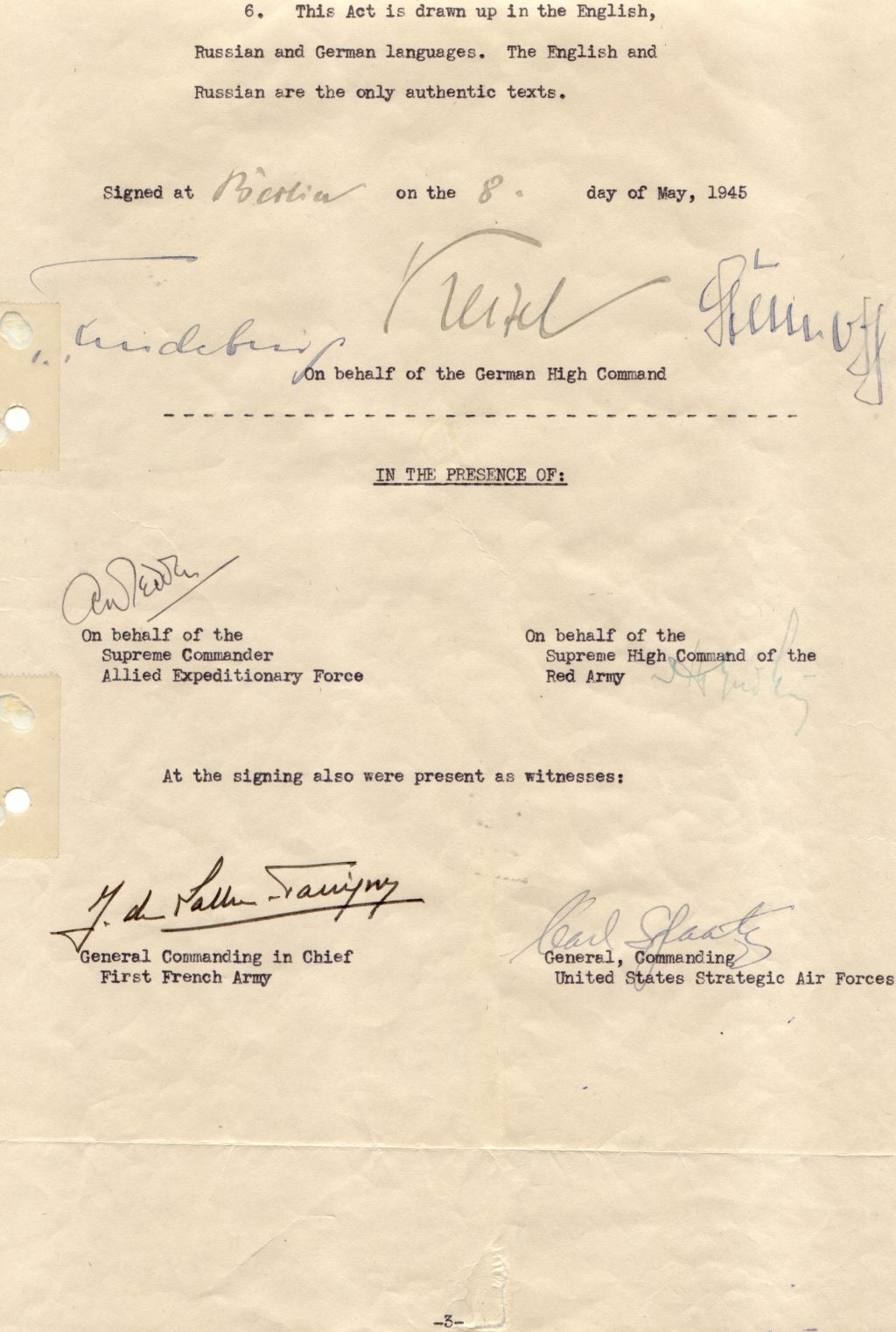

DER KAPITULATIONAKT VOM 8./9. MAIErst um Mitternacht kamen alle Beteiligten zu der mit Spannung erwarteten Unterzeichnung zusammen. Am 9. Mai um etwa 0.45 Uhr unterzeichneten die deutschen Oberkommandierenden von Heer, Marine und Luftwaffe – Generalfeldmarschall Keitel, Generaladmiral von Friedeburg und Generaloberst Stumpff (als Vertreter des Oberbefehlshabers Generalfeldmarschall von Greim) – die auf den 8. Mai datierte Kapitulationsurkunde. Keitel war zudem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW). Anschließend setzten Luftmarschall Tedder für das westalliierte und Marschall Schukow für das sowjetische Oberkommando ihre Unterschriften unter das Dokument. Als Zeugen zeichneten der amerikanische Luftwaffengeneral Spaatz sowie der französische General de Lattre de Tassigny. Die ganze Zeremonie dauerte etwa eine Dreiviertelstunde. Politische Erklärungen wurden nicht abgegeben. Es blieb bei der nüchternen Unterzeichnung. Nachdem die deutsche Delegation den Saal verlassen hatte, hielt Schukow eine kurze Rede. Das dann folgende Festbankett zog sich bis in den Morgen hinein.

|

||

|

||

| Die

deutsche Delegation betritt den Saal, Berlin-Karlshorst, 9. Mai 1945 Generalfeldmarschall Keitel hebt seinen Marschallstab zum Gruß. Foto: Iwan Schagin, Museum Berlin-Karlshorst |

||

|

||

| Die

Oberkommandierenden der Wehrmacht, sitzend v. l.: Generaloberst

Stumpff, Generalfeldmarschall Keitel, Generaladmiral von Friedeburg Foto: Timofej Melnik, Museum Berlin-Karlshorst |

||

|

||

| Unterzeichnung

durch Luftmarschall Tedder und Marschall Schukow Foto: Timofej Melnik, Museum Berlin-Karlshorst |

||

|

||

| Beim

Bankett, sitzend v. l.: Luftmarschall Tedder, Marschall Schukow,

General Spaatz Foto: unbekannt, Museum Berlin-Karlshorst |

||

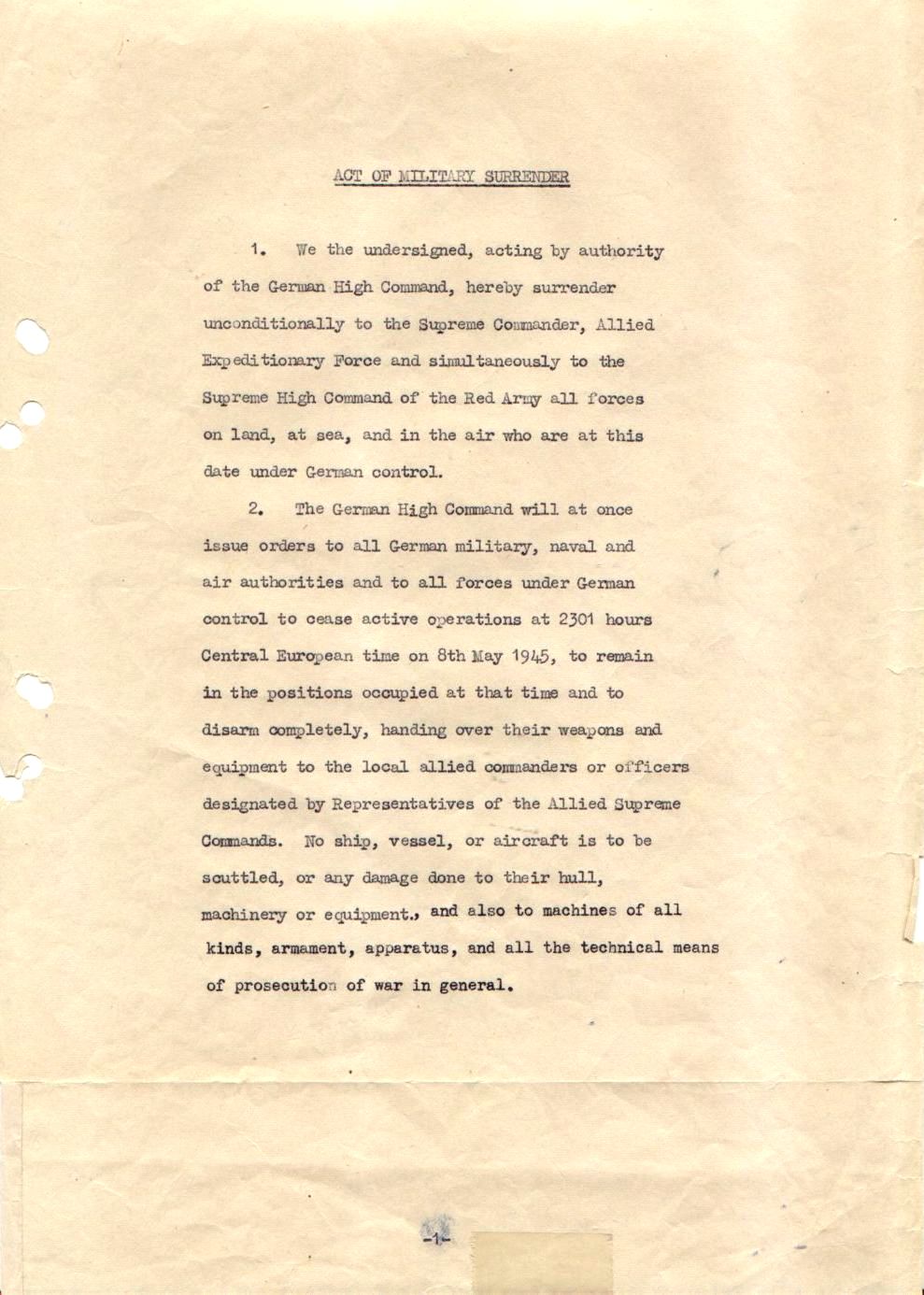

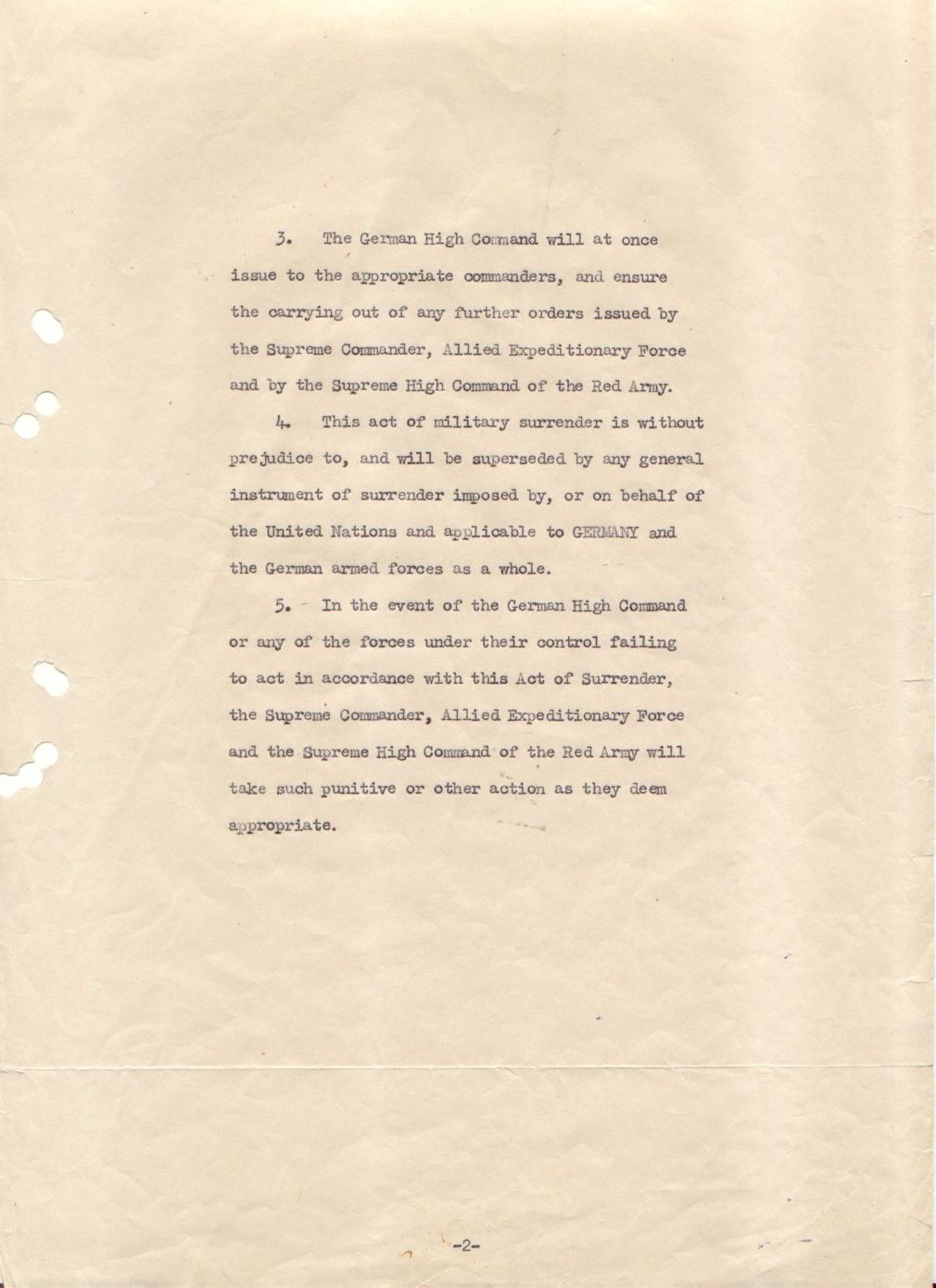

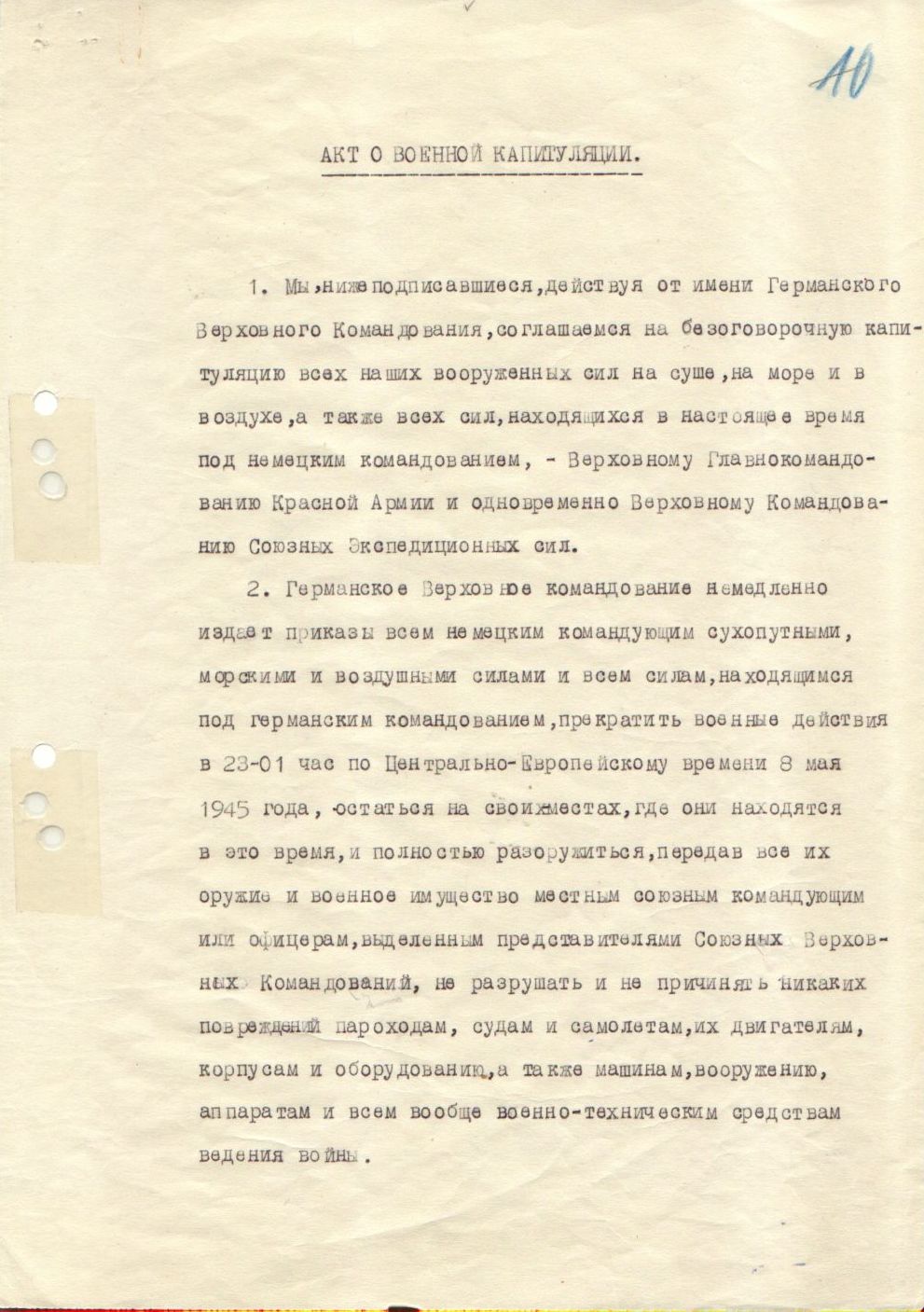

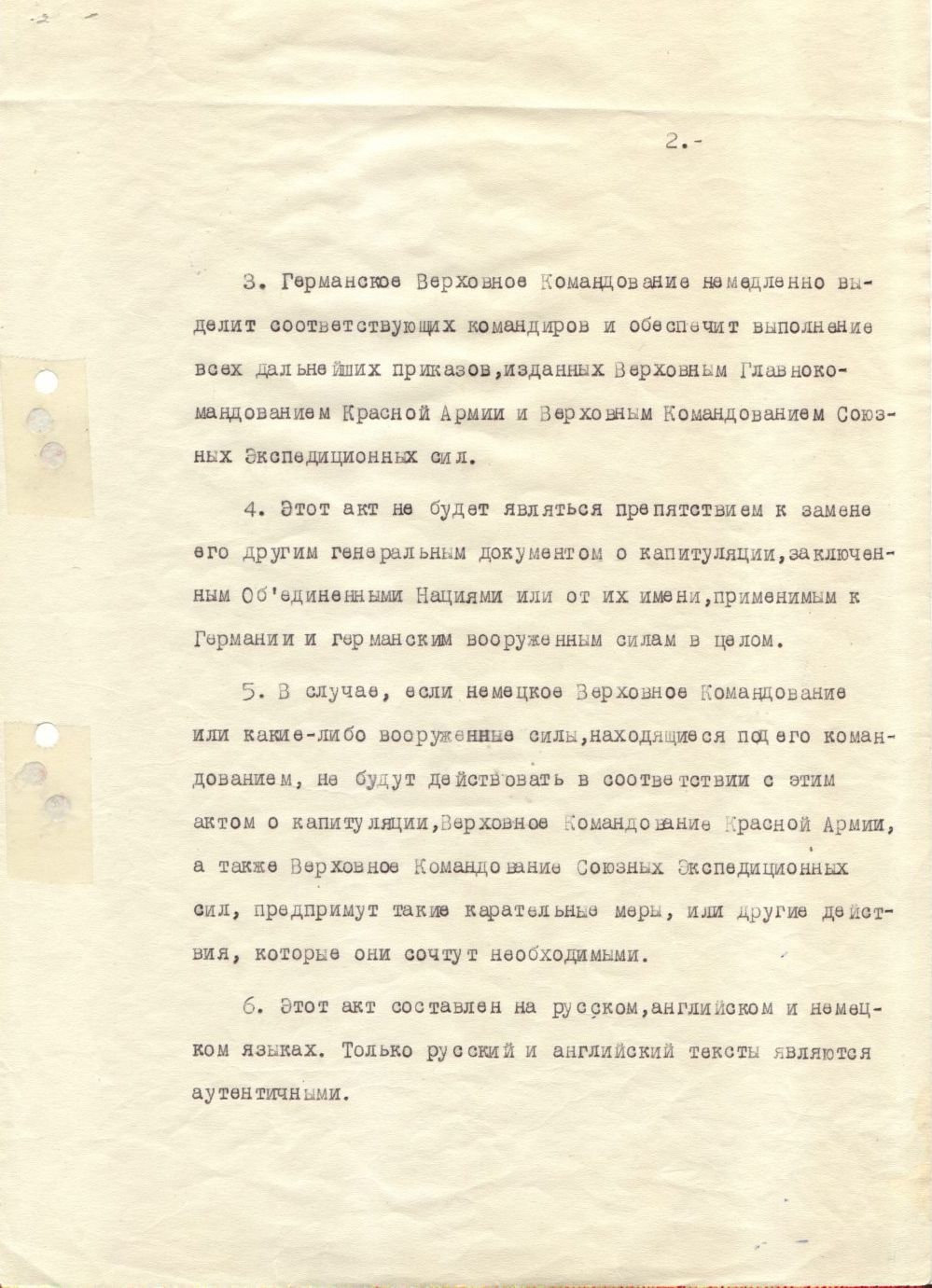

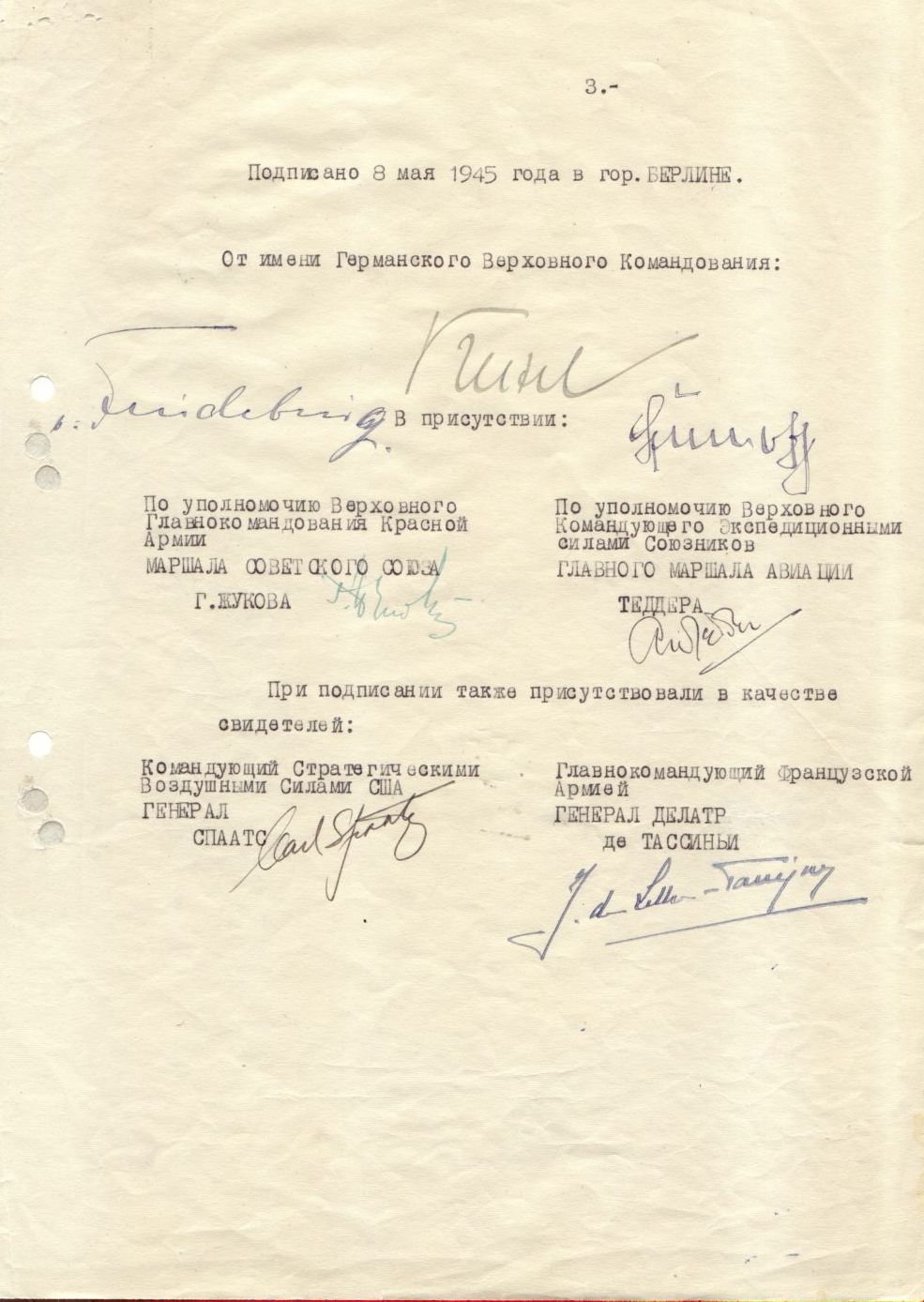

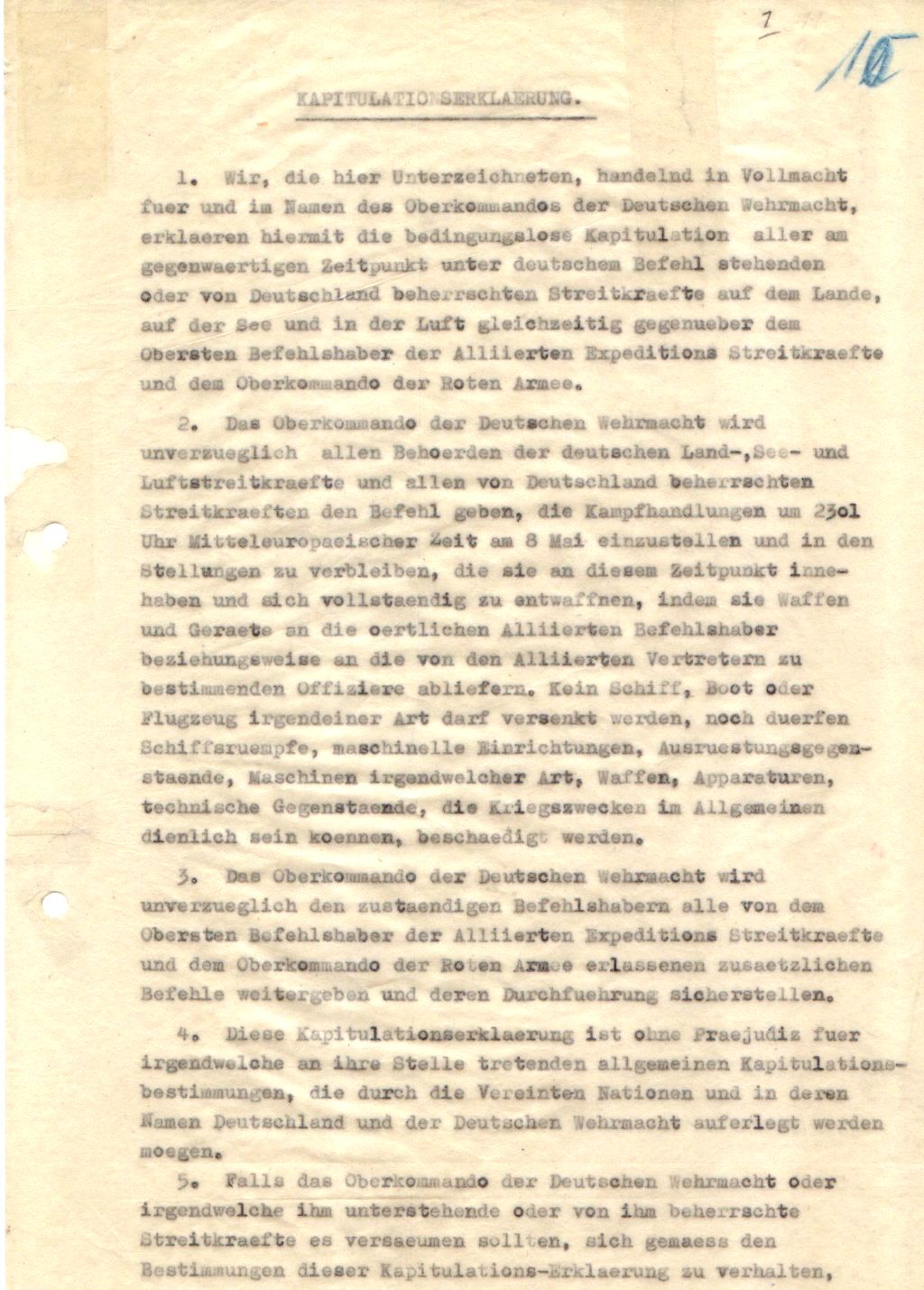

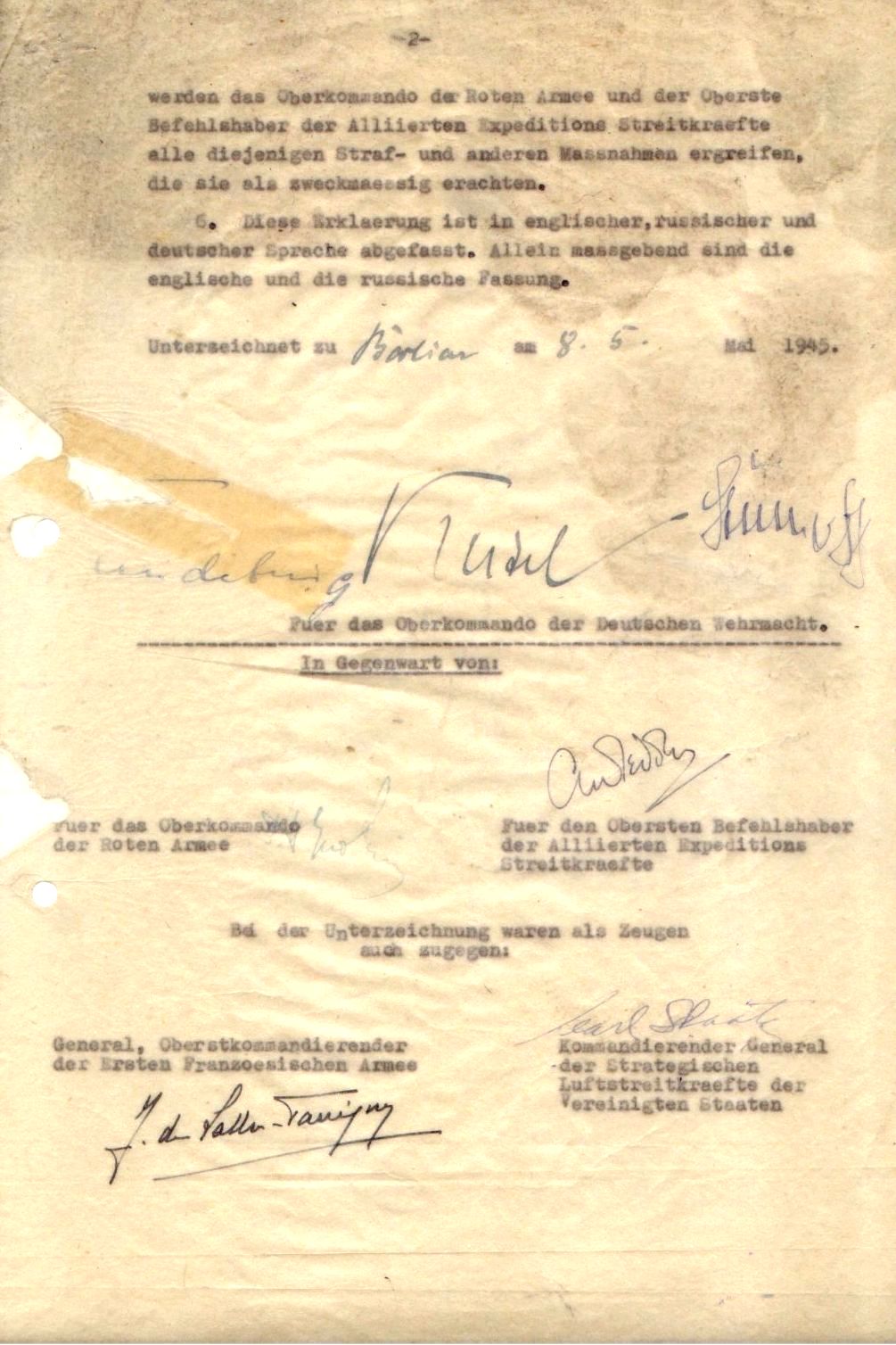

DIE KAPITULATIONSURKUNDE |

||

|

||

| Kapitulationsurkunde In Karlshorst wurden Exemplare in englischer, russischer und deutscher Sprache unterzeichnet. Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br. |

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

ERINNERUNGEN»Die Photographen und Kameramänner geraten aus dem Häuschen. Sie springen auf die Tische, pressen ihre Bäuche gegen die Schultern der Generäle und knipsen, knipsen, knipsen … Einer unserer Kameramänner streift mit seinem Apparat einen amerikanischen Admiral am Kopf. Der Admiral, der die Hektik der Berichterstatter offenbar gewohnt ist, lacht gutmütig und winkt ab: ›Okay!‹ Unsere Ordner aber, denen diese Atmosphäre unbekannt ist, würden den armen Kerl am liebsten vor die Tür setzen.« Konstantin M. Simonow, Kriegstagebücher, 2. Bde., Berlin/DDR 1988, Bd. II, S. 805 »Mit einem feindseligen Blick auf das Präsidium erhob sich Keitel rasch von seinem Platz, dann senkte er die Augen, nahm langsam seinen Marschallstab vom Tisch und kam mit unsicheren Schritten auf unseren Tisch zu. Sein Monokel fiel herunter und baumelte an der Schnur, das Gesicht bedeckte sich mit roten Flecken. … Nach der Unterzeichnung stand Keitel auf, streifte den rechten Handschuh über und suchte wieder den strammen Militär zu markieren. Das misslang ihm jedoch, und still ging er an den für ihn bestimmten Tisch zurück.« Georgi K. Schukow, Erinnerungen und Gedanken, 2 Bde., Berlin/DDR 1983, Bd. II, S. 363 »Und plötzlich weicht die gestaute Spannung aus dem Saal. Sie verfliegt, als hätten alle lange den Atem angehalten, der nun bei allen gleichzeitig der Brust entströmt. Ein allgemeiner Seufzer der Erleichterung und Erschöpfung bricht sich Bahn. Die Kapitulation ist besiegelt, der Krieg zu Ende.« Konstantin M. Simonow, Kriegstagebücher, 2. Bde., Berlin/DDR 1988, Bd. II, S. 807 »Eine Stunde später kehrten wir in den Saal, in dem die Kapitulation unterzeichnet worden war, zurück und fanden die Tische perfekt gedeckt für ein großes Bankett, und das bedeutete mindestens sechs Stunden. Neben jedem Gedeck standen Flaschen: Rotwein, Weißwein, Champagner, Wodka und Cognac – eine Dosis, so tödlich wie nur vorstellbar. Es war nicht verwunderlich, dass es eine Anzahl von alkoholbedingten Verlusten gab. Ich war froh, darunter keine britischen Vertreter zu finden.« Arthur Tedder, With Prejudice. The War Memoirs of Marshal of the Royal Air Force Lord Tedder, London 1966, S. 686 »Das Festessen endete am Morgen mit Liedern und Tänzen. Dabei waren sowjetische Generale einfach nicht zu schlagen. Auch ich konnte schließlich nicht mehr an mich halten, fühlte mich wieder jung und gab einen russischen Volkstanz zum Besten.« Georgi K. Schukow, Erinnerungen und Gedanken, 2 Bde., Berlin/DDR 1983, Bd. II, S. 364

|

||

|

||

| Fotografen

dokumentieren die Unterzeichnung der Kapitulation durch

Generalfeldmarschall Keitel, Berlin-Karlshorst, 9. Mai 1945 Foto: Georgi Petrussow, Bundesarchiv, Bild 183-J0422-0600-002 |

||

REAKTIONENDie Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Mai 1945 bedeutete das Ende des Krieges in Europa. Der Zweite Weltkrieg endete aber erst mit der Kapitulation Japans Anfang September 1945. Nach der Verkündung der deutschen Kapitulation am 8. Mai feierten die Menschen weltweit den Sieg über den deutschen Faschismus. In vielen Städten kam es zu spontanen Jubelparaden. So auch am 9. Mai in Moskau, wo die Kapitulation erst nach der Unterzeichnung in Berlin-Karlshorst bekanntgegeben wurde. Das offizielle Kriegsende in Europa bedeutete aber nicht das Ende des Leids. Noch bis in die 1950er Jahre hinein gab es im östlichen Europa bewaffnete Auseinandersetzungen, vor allem gegen eine sowjetische Vorherrschaft. Auf dem gesamten Kontinent waren die Kriegsfolgen enorm. Viele Regionen waren verwüstet. Fast überall herrschten Hunger und Not. Der Krieg hatte 60 Millionen Opfer gefordert. Allein die Sowjetunion verlor mehr als 27 Millionen Menschen, darunter etwa 14 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten. Während die materiellen Schäden in den folgenden Jahren nach und nach behoben wurden, beeinflussen die physischen und psychischen Folgen des Zweiten Weltkrieges die Menschen und Gesellschaften bis heute.

|

||

|

||

| Improvisierte

Siegesfeier sowjetischer Soldaten im Innenhof der Reichskanzlei am

Morgen nach der Unterzeichnung der Kapitulation, Berlin, 9. Mai 1945 Foto: unbekannt, bpk Bildagentur, Berlin Berlin |

||

|

||

| Feiernde

auf dem Roten Platz in Moskau, 9. Mai 1945 Foto: Timofej Melnik, Museum Berlin-Karlshorst |

||

|

||

| V-E-Day

(Victory in Europe Day) in London, 8. Mai 1945 Foto unbekannt: bpk Bildagentur, Berlin |

||

| »Gestern

Morgen ist das Unvergessliche geschehen. Die Deutschen haben in die

vollständige, bedingungslose Kapitulation eingewilligt. Das

haben

die Zeitungen knapp, aber feierlich berichtet.« Tagebucheintrag vom 10. Mai 1945, aus: Wladimir Gelfand, Deutschland-Tagebuch 1945–1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten, Berlin 2005, S. 85 »Am 8. Mai erhielten wir die gute Nachricht, dass der Krieg zu Ende sei und die Deutschen kapituliert hätten, genau drei Jahre nach der Vernichtung des Ghettos in Schaludok. Alle waren sehr erregt, nur wir nicht, die wenigen Flüchtlinge in der Stadt. Für uns und in uns breitete sich allmählich eine Tragödie aus. Wir wanderten ziellos umher zwischen den Feiernden. Ich selbst war überaus beunruhigt. Würde ich überhaupt noch jemanden von meiner Familie lebend antreffen?« Moshe Beirach, Aus dem Ghetto in die Wälder. Bericht eines jüdischen Partisanen 1939–1945, Frankfurt a.M., S. 184 f. »Ein paar Tage nach unserer Rückkehr fing abends eine Schießerei an, wie in den schlimmsten Zeiten. Ich begann am ganzen Leib zu zittern. Den Krieg über hatte ich mich wunderbar gehalten, ich hatte immer die Ruhe behalten, immer nur das Nötigste eingepackt, wenn wir in den Keller gingen. Jetzt – dachte ich – kommt die Front zurück. […] Ich kann gar nicht sagen, wie schrecklich mir zumute war. Da brüllte jemand vom Hof hoch: ›Die Russen machen Feuerwerk!‹ Da haben sie nun mit allem, was sie zum Schießen hatten, in die Luft geballert – ein Feuerwerk – ein Friedensfeuerwerk.« Erinnerungen einer Frau aus Prenzlauer Berg, zitiert nach: Antonia Meiners, Berlin 1945. Eine Chronik in Bildern, Berlin 2005, S. 70

|

||

|

||

| Siegesfeiern

in Frankreich, 8. Mai 1945 Foto: unbekannt, akg images, Berlin |

||

|

||

| V-E-Day

in New York, 8. Mai 1945 Foto: unbekannt, akg images, Berlin |

||

LEGENDEN UND FAKTENNach 1945 beeinflusste der Kalte Krieg die Bewertung der beiden Kapitulationsakte in Reims und Berlin-Karlshorst. Dabei pflegte jede Seite ihre eigene Sicht auf die Geschichte. Bis heute halten sich hartnäckig bestimmte Fehlinformationen und Legenden. Die deutsche Wehrmacht habe am 7. Mai in Reims vor den westalliierten, am 8. Mai in Karlshorst vor den sowjetischen Streitkräften kapituliert. Beide Akte erfolgten vor Vertretern aller Alliierten, also der britischen, US-amerikanischen und sowjetischen Streitkräfte, mit Vertretern der französischen Streitkräfte als Zeugen. In Reims sei keine Kapitulation, sondern nur ein vorbereitendes Protokoll unterzeichnet worden. Der wirkliche Kapitulationsakt sei erst am 8. Mai in Karlshorst erfolgt. Die Kapitulation in Reims war rechtswirksam. Das wurde auch von der Sowjetunion so gesehen, im Kalten Krieg aber verschwiegen. Stalins Weigerung, die Reimser Kapitulation anzuerkennen, und sein Protest hätten zu einer zweiten, für die Öffentlichkeit bestimmten, Zeremonie in Karlshorst geführt. Bereits in Reims unterzeichnete die deutsche Delegation ein zusätzliches Protokoll, das die Ratifizierung der Kapitulation durch den Oberkommandierenden der Wehrmacht und die Oberbefehlshaber der Teilstreitkräfte festlegte. Insbesondere die Briten bestanden darauf, die Unterschrift des Chefs des Wehrmachtführungsstabes Jodl, eines Offiziers ohne Kommandogewalt, durch die Unterschriften der Inhaber der Kommandogewalt zu bekräftigen. Streitigkeiten der Alliierten über den Text hätten zur Unterzeichnung nach Mitternacht geführt. Die Verschiebung der Unterzeichnung vom Nachmittag des 8. Mai auf Mitternacht hatte technische Gründe: In Reims war nur ein englischsprachiges Dokument unterzeichnet worden. Die Übermittlung der russischen Übersetzung gelang zunächst nur bruchstückhaft. Die Unterzeichnung fand etwa 0.45 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit statt. Nach westeuropäischer Zeit war es 23.45 Uhr, nach Moskauer Zeit schon 2.45 Uhr. Das Datum der Verkündung der Kapitulation in Moskau am 9. Mai gilt dort als offizielles Kriegsende. KARLSHORST

ALS MUSEUMSSTANDORT

|

||

|

||

| Das

Foyer des Museums, 1967, 1995 und 2013 Fotos: Jürgen Querbach (1991/92), Margot Blank (1995/96), Thomas Bruns (2013), Museum Berlin-Karlshorst |

||

|

||

|

||

|

||

| Blick

auf das Museumsgebäude, Mai 2022 Foto: Harry Schnitger, Museum Berlin-Karlshorst |

||

IMPRESSUMMuseum

Berlin-Karlshorst |

||

© Museum Berlin-Karlshorst