|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

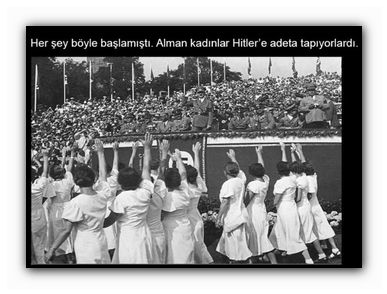

Ein Platz in der Geschichte – Kollektive Erfahrungen von Frauen in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs

|

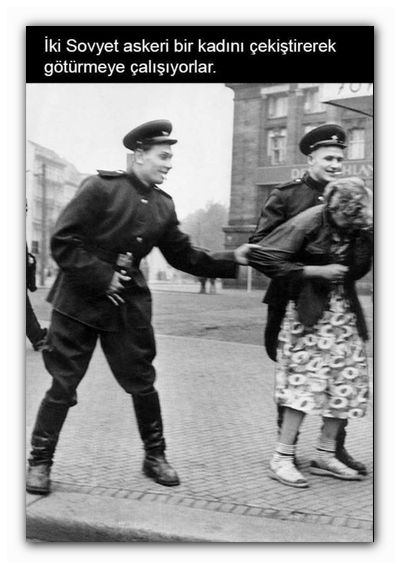

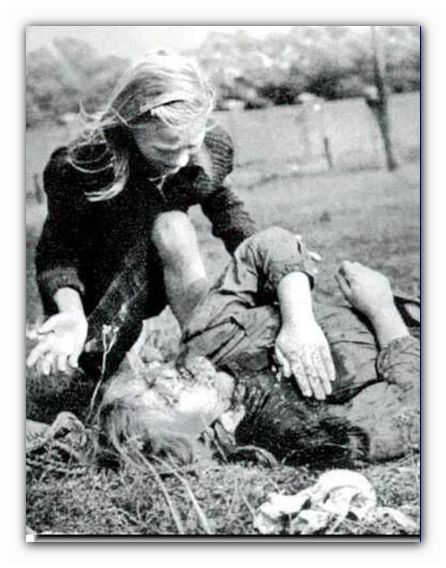

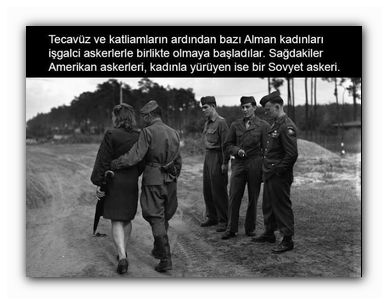

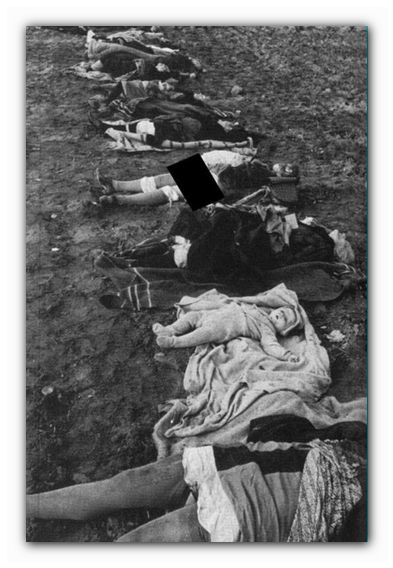

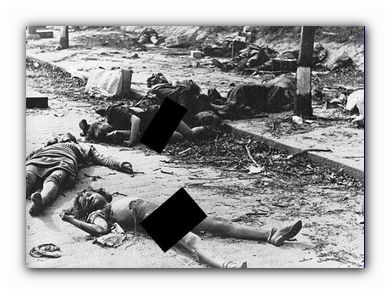

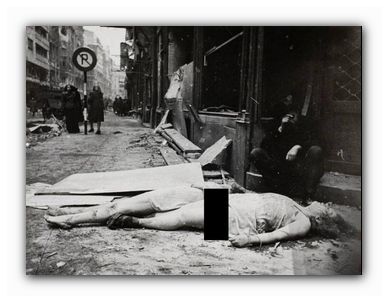

Ein Platz in der Geschichte – kollektive Erfahrungen von Frauen in Deutschland im Zweiten Weltkrieg Eines der dunkelsten Kapitel des Zweiten Weltkriegs sind die Massaker und Massenvergewaltigungen, die von der Roten Armee auf deutschem Boden begangen wurden. Dieser Artikel soll keine Seite verurteilen oder verteidigen – er will lediglich eine weitere grausame Facette des Krieges beleuchten. Ich habe Dutzende Quellen durchgesehen, kann die Ereignisse aus Platzgründen jedoch nur knapp zusammenfassen. Die sowjetische Bevölkerung litt unter der deutschen Besatzung unermesslich – Millionen Menschen kamen ums Leben. Das ist unbestritten. Als die Wehrmacht zurückgedrängt wurde und die Rote Armee Richtung Berlin marschierte, breitete sich in deutschen Städten Panik aus. Manche Frauen begingen mit ihren Kindern Selbstmord aus Angst vor dem, was kommen würde. Mit dem Einzug der Roten Armee in Berlin begann eine Welle sexueller Gewalt. Nacht für Nacht hallten die verzweifelten Schreie von Frauen durch die Straßen der zerstörten Hauptstadt. Laut Berliner Krankenhausberichten wurden zwischen 100.000 und 130.000 Frauen vergewaltigt. Etwa 10.000 starben durch Gewalteinwirkung oder nahmen sich das Leben. Rechnet man die Übergriffe in ganz Deutschland und den besetzten Gebieten hinzu, liegt die Schätzung bei bis zu 1,5 Millionen Opfern. Wladimir Gelfand, ein jüdischer Leutnant ukrainischer Herkunft, war als Offizier der Roten Armee in Berlin stationiert. In seinem Tagebuch beschrieb er die entsetzlichen Szenen mit erschütternder Ehrlichkeit – doch lange durfte er seine Aufzeichnungen nicht veröffentlichen. Gelfand war von 1942 bis 1946 Mitglied der Kommunistischen Partei, promovierte nach dem Krieg und lehrte später Geschichte an der Universität Gorki. In seinen Berliner Aufzeichnungen beschreibt er den Zustand traumatisierter Frauen mit erschütternden Worten: „Man sah die Angst tief in ihren Gesichtern. Die Russen stürzten sich auf eine junge Frau mit zerrissener Kleidung, die bei Einbruch der Nacht auf die Straße kam. Ich wurde in einer engen Gasse beim Weinen überrascht und sofort zu Boden geworfen. Es müssen über 20 Männer gewesen sein. Ich verlor schließlich das Bewusstsein. Eine Mutter sagte: ‚Sie haben meine Tochter vor meinen Augen vergewaltigt.‘ Eine andere junge Frau klammerte sich plötzlich an mich und rief: ‚Wenn du willst, kannst du mit mir schlafen – nur du.‘ Sie war offensichtlich in einem nervlichen Zusammenbruch.“ Gelfands Tagebuch wurde später ins Schwedische und Deutsche übersetzt und gilt heute als eines der wertvollsten Zeugnisse über die sowjetische Besatzung Berlins. Die Situation eskalierte. Überall lagen vergewaltigte, ermordete Frauen. Viele sowjetische Offiziere schauten weg oder gaben zynische Kommentare ab wie: „Jetzt sind wir dran.“ Als die Anschuldigungen zunahmen, veröffentlichte das sowjetische Militär eine Erklärung: Der „heldenhafte russische Soldat“ sei zu solchen Taten nicht fähig. Die Vorwürfe wurden als faschistische Propaganda abgetan – dabei waren sie bittere Realität. Der britische Historiker Antony Beevor wertete in seinem Buch „Der Fall von Berlin“ (2002) Originaldokumente aus dem sowjetischen Geheimdienstarchiv aus. Unterlagen, die Innenminister Lawrenti Beria selbst vorgelegt worden waren, dokumentierten systematische Vergewaltigungen von Ostpreußen bis Berlin – sie wurden Stalin persönlich vorgelegt. In der sowjetischen Presse zeigte man hingegen nur idealisierte Bilder russischer Soldaten, die Lebensmittel an deutsche Zivilisten verteilten. Über Vergewaltigungen sprach man nicht. Erst Jahre später brach das Schweigen – mit dem Buch „Eine Frau in Berlin“. In der Sowjetunion herrschte strenge Zensur. Wer öffentlich über Vergewaltigungen sprach oder das Image der Roten Armee beschädigte, dem drohten bis zu fünf Jahre Haft. Auch in Deutschland war das Thema tabu. Das NS-Gesetz Nr. 218 untersagte Abtreibungen – doch das neue Parlament legalisierte diese aufgrund der massenhaften Gewalt. Tausende Berlinerinnen ließen in den ersten Monaten nach Kriegsende Abtreibungen vornehmen. Die junge Moskauer Historikerin Vera Dubina war eine der ersten, die sich Jahrzehnte später an dieses Tabu heranwagte. Nach einem Aufenthalt in Berlin wollte sie ein Buch schreiben. „Die Reaktionen waren schockierend“, erinnerte sie sich. „Einige Beamte drohten mir. Man warf mir vor, den Sieg unserer Nation zu beschmutzen. Sogar meine Familie hielt mich für eine Verräterin.“ Mit der Zeit ebbten die Gewalt und die Vergewaltigungen in Berlin allmählich ab. Zehntausende Männer wurden als Kriegsgefangene festgenommen und in Lager gebracht. Die Frauen blieben zurück – verzweifelt, entrechtet, traumatisiert. Die Versorgung mit Lebensmitteln lag in den Händen der Russen und Amerikaner. Es war nahezu unmöglich, an Fleisch, Milch, Fett oder Kleidung zu gelangen. Aus purer Not begannen viele Berlinerinnen, sich mit russischen oder amerikanischen Soldaten einzulassen. Über Jahrzehnte hinweg wurde das wahre Ausmaß der Ereignisse verschwiegen. Erst später kam ans Licht, dass nicht nur sowjetische, sondern auch amerikanische und britische Soldaten in sexuelle Gewalt verwickelt waren – wenn auch in deutlich geringerem Umfang. Das Hauptgewicht der Übergriffe lag jedoch eindeutig bei der sowjetischen Armee. 2008 erschien ein Buch, das auf den erschütternden Zeugenaussagen von Ingeborg Bullert und anderen Zeitzeuginnen basiert. Es wurde in Deutschland veröffentlicht – und löste ein Beben aus. Die Reaktionen waren heftig. Viele Deutsche, insbesondere die junge Generation, waren schockiert. Jahrzehntelang hatte man geschwiegen – aus Angst, aus Scham, aus dem Wunsch zu vergessen. Alle beteiligten Seiten spielten die berühmten „drei Affen“: Die Russen und Amerikaner versuchten, ihre Vergehen zu vertuschen, während viele Deutsche das Erlebte tief in sich vergraben hatten. Ich habe einige Bilder aus jener Zeit zusammengetragen. Es sind keine extrem verstörenden Aufnahmen – aber sie reichen aus, um einen Eindruck von den damaligen Verhältnissen zu vermitteln.

Gesendet von: Oraj Poyraz |