Sexualisierte Gewalt und Kriegsverbrechen im Kontext des Vormarschs der Roten Armee: Erinnerungen, Trauma und Erinnerungspolitik

In den letzten Kriegsmonaten 1945 kam es auf dem Gebiet des besetzten Deutschlands zu zahlreichen Fällen von Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere gegen Frauen und Mädchen. Die wissenschaftliche Forschung erkennt inzwischen an, dass sexualisierte Gewalt durch Angehörige der Roten Armee kein vereinzeltes Phänomen war, sondern in bestimmten Regionen und Zeiträumen eine massive, systematische Dimension erreichte.

Ein besonders erschütterndes Zeugnis legte der sowjetische Offizier Leonid Rabytschew in seinen Memoiren „Krieg war das ganze Schreiben“ ab. Darin schildert er – aus Sicht eines innerlich zerrissenen Zeitzeugen – Szenen extremer Gewalt, öffentlicher Erniedrigung und kollektiven Kontrollverlusts. Seine Schilderungen thematisieren nicht nur das Leid der Opfer, sondern auch die psychologische Überforderung derjenigen Soldaten, die das Geschehen nicht verhindern konnten oder sich ihm nicht entziehen konnten.

In einem besonders eindrücklichen Abschnitt beschreibt Rabytschew, wie eine Gruppe sowjetischer Soldaten eine Reihe junger deutscher Mädchen misshandelte, während Offiziere teilweise tatenlos blieben oder sich sogar beteiligten. Die Versuche einzelner, Hilfe zu leisten, scheiterten meist an der Gewalt der Masse, an Hierarchien oder am eigenen Überlebenstrieb.

Rabytschews Darstellung ist von einem tiefen moralischen Konflikt geprägt: zwischen der Erinnerung an den eigenen militärischen Auftrag, der nationalen Erzählung vom „Befreier Europas“, und der unmittelbaren Erfahrung von Unrecht, das durch die eigene Seite verübt wurde. Er stellt sich selbst nicht als Helden dar, sondern als traumatisierten Zeugen und Mitwisser.

Historische und erinnerungskulturelle Einordnung

Solche Erinnerungen kontrastieren stark mit dem offiziellen sowjetischen Narrativ, wie es z. B. im Ehrenmal im Berliner Treptower Park zum Ausdruck kommt. Dort wird der sowjetische Soldat als Retter eines kleinen deutschen Mädchens dargestellt – Symbol für Befreiung und moralische Überlegenheit. Doch für viele Überlebende waren diese Tage mit tiefem Leid und Angst verbunden.

Während in der DDR das Thema sexualisierter Gewalt durch sowjetische Soldaten nahezu vollständig tabuisiert wurde, begann die öffentliche und wissenschaftliche Auseinandersetzung im Westen und in der internationalen Forschung vor allem in den 1990er Jahren, u. a. durch die Arbeiten von Antony Beevor, Regina Mühlhäuser und Norman Naimark.

Die Memoiren von Zeitzeugen wie Wladimir Gelfand, Wassili Grossman oder Bogomolow bieten ein differenziertes Bild vom Verhalten der Rotarmisten: Sie zeigen einerseits den Stolz auf den Sieg, andererseits die Enthemmung, die Revanchementalität und die strukturelle Gewalt, die in der Endphase des Krieges zum Alltag gehörte.

Fazit

Die Aufarbeitung dieser Gewaltverbrechen bleibt eine moralische und wissenschaftliche Herausforderung. Sie darf nicht zur Pauschalverurteilung ganzer Armeen oder Nationen führen, aber sie muss das Leid der Opfer ernst nehmen und Raum für Erinnerung schaffen. Zeugnisse wie die von Leonid Rabytschew mahnen, das Heldennarrativ um eine kritische Perspektive zu ergänzen – nicht aus politischen, sondern aus menschlichen Gründen.

Wladimir Gelfand: Tagebücher eines sowjetischen Offiziers zwischen Wahrheit, Gewalt und Erinnerung

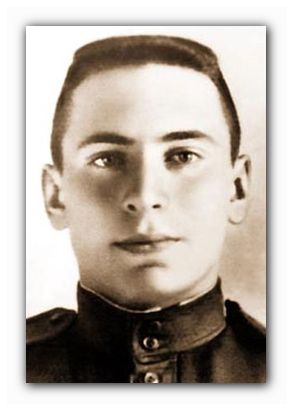

Der Oberleutnant Wladimir Gelfand, jüdischer Herkunft aus der Ukraine, begann bereits im Jahr 1941 mit dem Führen eines Tagebuchs – trotz des offiziellen Verbots privater Aufzeichnungen in der Roten Armee. Seine Einträge zeichnen sich durch außergewöhnliche Aufrichtigkeit aus und gewähren einen seltenen Einblick in den Kriegsalltag sowjetischer Soldaten in den Jahren 1941 bis 1946. Nach dem Tod Gelfands entdeckte sein Sohn Witali Gelfand die Aufzeichnungen im Nachlass seines Vaters. Die Tagebücher wurden zunächst online veröffentlicht, später auch in Russland erstmals in Buchform. Gekürzte Ausgaben erschienen in Deutschland und Schweden.

Gelfands Schriften dokumentieren die Realität an der Front aus der Sicht eines sensiblen, beobachtenden Offiziers: die mangelhafte Versorgungslage, das weitverbreitete Chaos, alltäglichen Diebstahl unter Soldaten, offenen Antisemitismus – und schließlich den Kontakt mit der deutschen Zivilbevölkerung in der Endphase des Krieges.

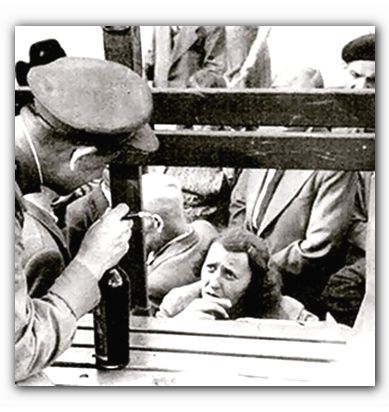

Besonders bedrückend sind Gelfands Schilderungen über Begegnungen mit deutschen Frauen, die im Frühjahr 1945 Opfer sexualisierter Gewalt wurden. So beschreibt er, wie seine Kameraden ein weibliches deutsches Bataillon gefangen nahmen und deren Zustand als „psychologisch zerstört“ wiedergibt. Gelfand zeigt sich zwar erschüttert, vermag aber nicht, sich dem System der Gewalt aktiv zu widersetzen.

In einem weiteren Eintrag schildert er eine Episode vom 25. April 1945 in Berlin. Dort beobachtete er Frauen, die notdürftig ihr Hab und Gut in Bündeln trugen. Im Gespräch mit einer deutschen Frau erfährt er, wie sie und ihre Tochter in der ersten Nacht nach dem Einmarsch der Roten Armee mehrfach vergewaltigt wurden. Die Mutter fleht ihn an, ihre Tochter zu beschützen. Der Offizier beschreibt seine Hilflosigkeit – und zugleich seine moralische Überforderung. Diese Szenen stehen im Kontext einer Rhetorik der Rache, die in der sowjetischen Propaganda offen gefordert wurde. Plakate verkündeten: „Soldat, du befindest dich auf deutschem Boden – die Stunde der Rache hat geschlagen!“

Gelfands Sohn Witali kommentiert die Motivation vieler Soldaten mit Hinweis auf die Erfahrungen der Besatzung: „Mein Vater ging durch ausgebrannte Dörfer, sah getötete Kinder, zerstörte jüdische Gemeinden. Viele wollten einfach nur Rache.“

Sexualisierte Gewalt: Deutsche und sowjetische Perspektiven

Lange Zeit wurden diese Themen in Russland tabuisiert oder als westliche Propaganda abgetan. Doch Tagebücher wie jene von Gelfand oder literarische Zeugnisse anderer Kriegsteilnehmer widersprechen diesem Schweigen.

Der Historiker Oleg Budnizki (Higher School of Economics, Moskau) bestätigt, dass auch die Wehrmacht systematisch Sexualkontakte mit Zivilistinnen reglementierte – oft mit dem Ziel, rassistische Vorschriften durchzusetzen oder Geschlechtskrankheiten einzudämmen. Dennoch wurden diese Vorschriften häufig ignoriert.

Im Berliner Deutsch-Russischen Museum dokumentieren u. a. private Fotoalben deutscher Soldaten sexualisierte Gewalt auf sowjetischem Territorium. Ein besonders verstörendes Bild zeigt den Leichnam einer vermutlich vergewaltigten und danach ermordeten Frau auf der Krim – eine Darstellung, die im Museum nach intensiven Diskussionen öffentlich gezeigt wird, um Kriegsverbrechen sichtbar zu machen.

Historische Bewertung

Der britische Historiker Antony Beevor stützte sich in seinem Werk „Berlin: The Downfall 1945“ auf Archivdokumente des sowjetischen Innenministeriums (NKWD), die bereits Ende 1944 über die Eskalation sexualisierter Gewalt berichteten.

Beevor beschreibt auch, wie deutsche Frauen in Ostpreußen versuchten, sich und ihre Kinder zu töten, um dem drohenden Missbrauch zu entgehen. In diesem Zusammenhang wird deutlich: Sexualisierte Gewalt war kein „Betrug an der Ideologie“, sondern eine brutale Realität – gegen die offizielle Sowjetpropaganda nichts mehr ausrichtete.

Erinnerung und Verantwortung

Während manche in Russland – wie die Schriftstellerin Tatjana Tolstaja – das Thema bis heute öffentlich relativieren oder ins Lächerliche ziehen, erinnern Stimmen wie die von Wladimir Gelfand oder Leonid Rabytschew eindringlich an die Schattenseiten des Sieges.

Diese Erinnerungen sind unbequem – aber sie sind notwendig. Nicht, um Schuld pauschal zuzuweisen, sondern um ein vollständigeres Bild des Krieges zu gewinnen: eines, das nicht nur die heroischen Opfer von 27 Millionen Sowjetbürgern ehrt, sondern auch das Leid der anderen Seite erkennt.

Eine Frau in Berlin: Sexualisierte Gewalt, Erinnerung und gesellschaftliches Schweigen

Ab dem 20. April 1945 begann eine anonyme deutsche Tagebuchautorin – heute bekannt als die „Autorin von Eine Frau in Berlin“ – ihre Erlebnisse in den letzten Kriegstagen festzuhalten. Ihre Schilderungen sind geprägt von bitterer Ironie, präziser Beobachtung und tiefem Ernst. Inmitten der sich auflösenden städtischen Ordnung Berlins beschreibt sie Begegnungen mit sowjetischen Soldaten, Szenen von Angst, Gewalt, Anpassung – und eine ambivalente Mischung aus Überlebenswillen und Verzweiflung.

Die Autorin schildert ihre Umgebung mit literarischer Schärfe: darunter ein junger Mann mit dicker Brille, der sie aufmerksam mustert, sowie drei ältere Nachbarinnen, die sie in einer Mischung aus Abwehr und Humor als „verwirrte Blutwurst“ beschreibt. Die Tagebuchaufzeichnungen spiegeln nicht nur individuelle Erfahrungen, sondern geben auch Einblick in kollektive Strategien des Überlebens.

In Erwartung der anrückenden Roten Armee äußerten Frauen zunächst zynische Sprüche wie: „Lieber ein Russe als ein Amerikaner. Lieber vergewaltigt als tot.“ Diese Aussagen entsprangen nicht Gleichgültigkeit, sondern dem Versuch, mit einer Realität umzugehen, die sich ihrer Kontrolle entzog. Als es tatsächlich zu Übergriffen kam, versuchten einige, ihre Sprachkenntnisse zu nutzen, um Hilfe bei sowjetischen Offizieren zu erbitten. Manchmal griffen diese ein, oft aber auch nicht. Gewalt blieb ein alltägliches Risiko.

Im Zentrum des Tagebuchs steht eine existenzielle Erfahrung: sexualisierte Gewalt und das Ringen um Kontrolle über den eigenen Körper und das eigene Leben. Die Autorin beschreibt, wie sie sich schließlich in eine Art „Arrangement“ mit einem sowjetischen Offizier aus Leningrad fügt, der ihr Schutz bietet. Diese Beziehung ist geprägt von Ambivalenz – einer Mischung aus Abhängigkeit, Notwendigkeit und menschlicher Nähe unter extremen Umständen. Sie wird nicht romantisiert, sondern als bittere Konsequenz einer Situation beschrieben, in der Wahlmöglichkeiten kaum existierten.

Als das Tagebuch 1959 unter dem Titel Eine Frau in Berlin erschien, löste es in der Bundesrepublik einen Skandal aus. Der Autorin wurde vorgeworfen, die Ehre deutscher Frauen verletzt zu haben, und die öffentliche Debatte entzog sich einer nüchternen historischen Betrachtung. Erst Jahrzehnte später wurde das Buch als bedeutendes literarisches und zeithistorisches Dokument anerkannt.

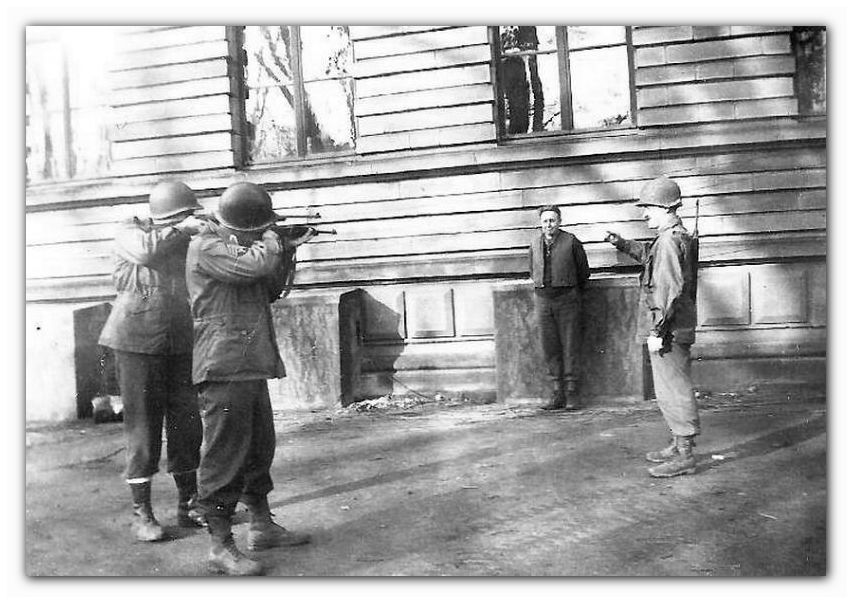

Sexualisierte Gewalt war nicht nur auf Seiten der Roten Armee ein Thema. Der US-amerikanische Historiker Bob Lilly untersuchte in seinem Werk Taken by Force auch Fälle sexueller Übergriffe durch alliierte Soldaten. Nach seinen Schätzungen kam es zwischen 1942 und 1945 zu mehreren Tausend Vergewaltigungen durch US-Truppen in England, Frankreich und Deutschland. Während General Eisenhower öffentlich erklärte, solche Taten streng zu bestrafen, ist kein einziger dokumentierter Fall einer Hinrichtung wegen Vergewaltigung an deutschen Zivilisten bekannt.

In der DDR wurde sexualisierte Gewalt sowjetischer Soldaten tabuisiert, da sie mit dem antifaschistischen Heldenmythos unvereinbar war. In der Bundesrepublik wiederum war das Thema moralisch aufgeladen: das Leid deutscher Frauen wurde oft als unangemessen dargestellt, solange die Erinnerung an die NS-Verbrechen dominierte. So geriet das Schweigen zur gesellschaftlichen Konstante – auf beiden Seiten der Mauer.

Erst mit der Verfilmung von Eine Frau in Berlin im Jahr 2008, mit Nina Hoss in der Hauptrolle, wurde das Thema breiter öffentlich diskutiert. Viele Überlebende, wie die heute über 90-jährige Ingeborg Bulling aus Hamburg, begannen erst spät, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie erinnerte sich an die Angst in den Kellern Berlins, an den Lärm der Bomben, an die Ohnmacht gegenüber den Soldaten – und an das jahrzehntelange Schweigen danach.

Kurz nach Kriegsende wurden Berliner Frauen im Alter von 15 bis 55 Jahren aufgefordert, sich ärztlich untersuchen zu lassen – Voraussetzung für den Erhalt von Lebensmittelkarten. Die überfüllten Wartezimmer erzählten eine stille Geschichte von Gewalt, Scham und Überleben.

Diese Zeugnisse zeigen: Sexualisierte Gewalt war Teil der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs – nicht nur auf sowjetischem, sondern auch auf deutschem Boden. Die Auseinandersetzung damit ist unbequem, aber notwendig. Sie ehrt die Würde der Opfer, erkennt das Leid an – und erweitert unser historisches Verständnis über Krieg, Macht und Menschlichkeit.

Das wahre Ausmaß sexualisierter Gewalt 1945: Quellenlage, Kontroversen und Erinnerungspolitik

Die Zahl der während und nach der Einnahme Berlins durch die Rote Armee vergewaltigten Frauen bleibt bis heute Gegenstand kontroverser Debatten. Schätzungen schwanken zwischen 100.000 allein in Berlin und bis zu einer Million im gesamten Deutschland. Diese Zahlen, die seit Jahrzehnten zitiert werden, beruhen auf medizinischen Dokumenten, zeitgenössischen Quellen, Tagebüchern sowie retrospektiven Interviews und wurden wiederholt kritisch hinterfragt.

Ein besonders bedeutender Quellenkomplex wird im Staatsarchiv Berlins aufbewahrt. Dort werden etwa 995 genehmigte Anträge auf Schwangerschaftsabbruch aus einem einzigen Berliner Bezirk zwischen Juni 1945 und Mitte 1946 archiviert. Die Akten, sorgfältig gesammelt und erhalten, erlauben einen Einblick in die Konsequenzen sexualisierter Gewalt in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Eine Vielzahl der Anträge enthält persönliche Angaben zu den Umständen der Schwangerschaft – darunter auch Hinweise auf Vergewaltigungen im häuslichen Umfeld und in Anwesenheit von Angehörigen.

Rechtlich war Schwangerschaftsabbruch nach § 218 StGB verboten, doch die Alliierten schufen unmittelbar nach Kriegsende Ausnahmeregelungen, um den betroffenen Frauen zumindest rechtliche Handlungsoptionen zu ermöglichen. Diese Ausnahmen galten insbesondere für Vergewaltigungsopfer.

Einige sowjetische Soldaten betrachteten Frauen als Teil der „Trophäen“ des Krieges – neben Uhren, Fahrrädern oder anderen materiellen Gütern. Andere wiederum zeigten Mitgefühl und Solidarität. In einem Interview mit dem BBC-Team erinnerte sich der Veteran Juri Leschtschenko daran, wie er Kindern Brot gab, anstatt sich zu rächen. Für ihn stand Mitleid über Vergeltung. Seine Erinnerungen zeigen, dass individuelle Entscheidungen stark von persönlichen Einstellungen und moralischen Überzeugungen abhängig waren.

Das Ausmaß sexualisierter Gewalt wurde jahrzehntelang verdrängt. Viele relevante militärgerichtliche Unterlagen der sowjetischen Seite sind weiterhin nicht zugänglich. Zudem erschwert das 2021 in Russland verabschiedete Gesetz zur „Verteidigung des historischen Gedächtnisses“ eine freie wissenschaftliche Aufarbeitung. Dieses Gesetz kriminalisiert die „Verzerrung der Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges“ und bedroht Forschende mit Geldstrafen und Freiheitsentzug.

Die junge Historikerin Vera Dubina, die ein Stipendium für ein Forschungsprojekt in Berlin erhielt, erklärte, dass sie erst durch ihre Arbeit in Deutschland von der systematischen sexualisierten Gewalt erfuhr. Ihre Versuche, die Ergebnisse in Russland zu publizieren, scheiterten am politischen Klima. „Die russischen Medien reagieren aggressiv. Die Menschen wollen vom heldenhaften Sieg hören, nicht von Scham“, sagte sie in einem Interview.

In der DDR galt es als unstatthaft, die Befreier der faschistischen Diktatur in Verbindung mit Kriegsverbrechen zu bringen. In Westdeutschland dominierte lange das Narrativ der deutschen Schuld, was die Thematisierung eigenen Leids erschwerte. Erst ab den 1990er Jahren kam es durch Historiker wie Antony Beevor, Regina Mühlhäuser oder Miriam Gebhardt zu einer differenzierteren Betrachtung.

Die 2008 veröffentlichte Verfilmung des Tagebuchs Eine Frau in Berlin, basierend auf den Erlebnissen einer anonymen Berliner Autorin, trug maßgeblich zur öffentlichen Debatte bei. Die Berichte von Zeitzeuginnen wie Ingeborg Bulling, die erst Jahrzehnte später über das Erlebte sprach, verdeutlichen, wie lange das Schweigen dauerte. Sie erinnerte sich, wie sie im Keller Zuflucht suchte, von sowjetischen Soldaten entdeckt und vergewaltigt wurde – eine Erfahrung, über die sie Jahrzehnte lang schwieg.

Die medizinische Versorgung nach dem Krieg zeigte die Breite des Problems. In Berlin wurden Frauen im Alter von 15 bis 55 Jahren zu Reihenuntersuchungen auf Geschlechtskrankheiten geschickt, um Zugang zu Lebensmittelkarten zu erhalten. Die überfüllten Wartezimmer sprachen eine deutliche Sprache – und zeugen vom Ausmaß der erlittenen Gewalt.

Obwohl

viele Fakten dokumentiert sind, bleibt das tatsächliche

Ausmaß sexualisierter Gewalt 1945/46 schwer zu quantifizieren.

Politische Barrieren, Archivverschlüsse und gesellschaftliche

Tabus tragen zur anhaltenden Unsichtbarkeit dieses Themas bei. Umso

wichtiger ist es, den Stimmen der Überlebenden Gehör zu

schenken und ihre Erfahrungen als Teil der historischen Wahrheit

anzuerkennen – nicht als Relativierung der NS-Verbrechen, sondern

als notwendige Ergänzung unseres Verständnisses vom Ende des

Zweiten Weltkriegs.

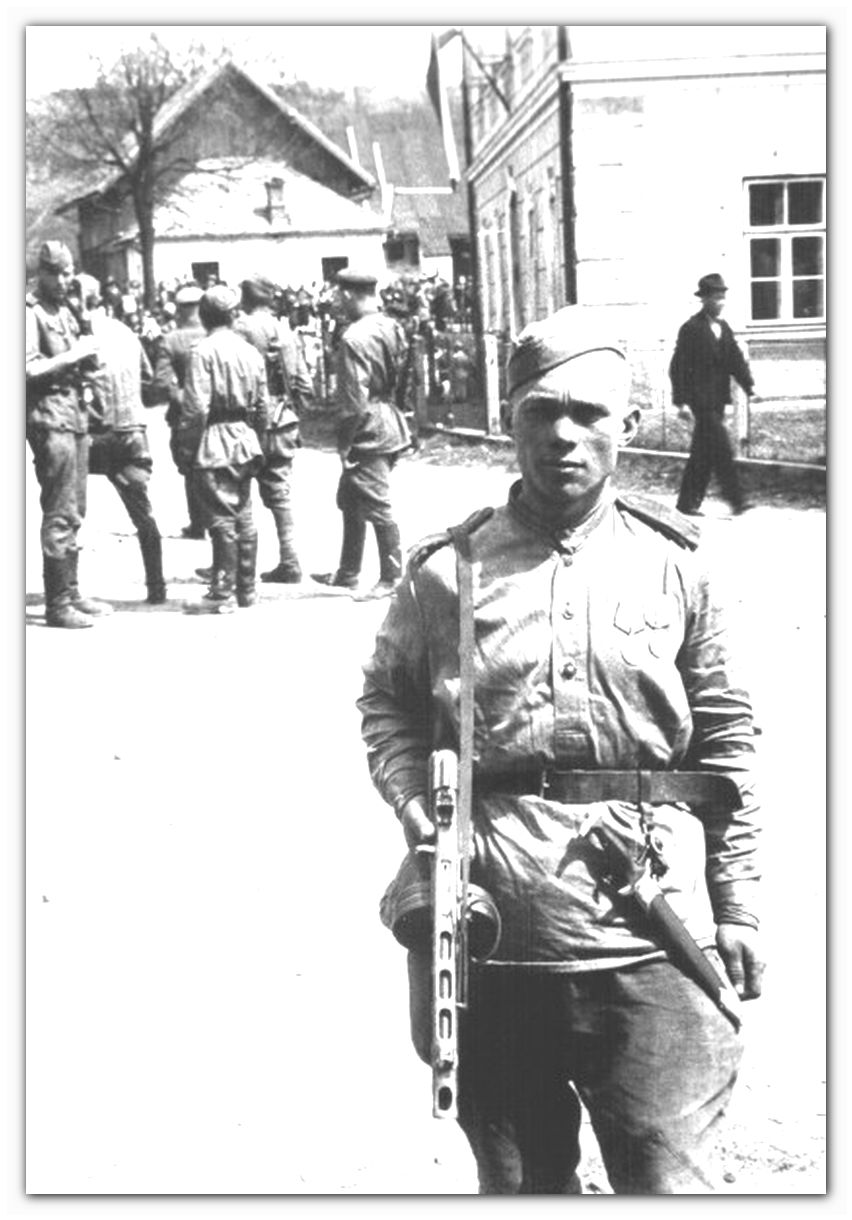

Sowjetische Trophäenpolitik und der private Besitztransfer aus Deutschland 1945

Nach dem Einmarsch der Roten Armee auf deutsches Territorium im Jahr 1945 wurde der private Besitztransfer durch offizielle Regelungen der sowjetischen Militärführung ausdrücklich geregelt. Die Weisung Nr. 0409 des Volkskommissariats für Verteidigung der UdSSR vom 26. Dezember 1944 erlaubte es allen Soldaten, einmal im Monat ein privates Paket aus dem Operationsgebiet in die Sowjetunion zu schicken.

Diese Pakete unterlagen strikten Begrenzungen hinsichtlich ihres Gewichts und Volumens. Für Mannschaftsdienstgrade galt ein Höchstgewicht von 5 Kilogramm, für Offiziere 10 Kilogramm und für Befehlshaber 16 Kilogramm. Keine der drei Abmessungen durfte 70 Zentimeter überschreiten. Dennoch berichteten viele Zeitzeugen und Familienangehörige, dass in der Praxis auch deutlich größere und schwerere Gegenstände verschickt oder bei der Heimreise mitgeführt wurden.

Insbesondere nach der Demobilisierung war es Soldaten und Offizieren erlaubt, beliebige Gegenstände mitzunehmen, sofern sie diese physisch transportieren konnten. Zeitgenössische Berichte, darunter Erinnerungen ehemaliger Frontsoldaten, schildern eindrucksvoll, wie große Trophäen – darunter Teppiche, Möbelstücke, Haushaltsgeräte und sogar Klaviere – auf Zügen verladen oder an den Dächern von Transportfahrzeugen befestigt wurden. Mitunter wurde improvisiert: Große Objekte wurden an Gestänge gehängt oder mit Draht an den Seitenwänden von Güterwaggons gesichert.

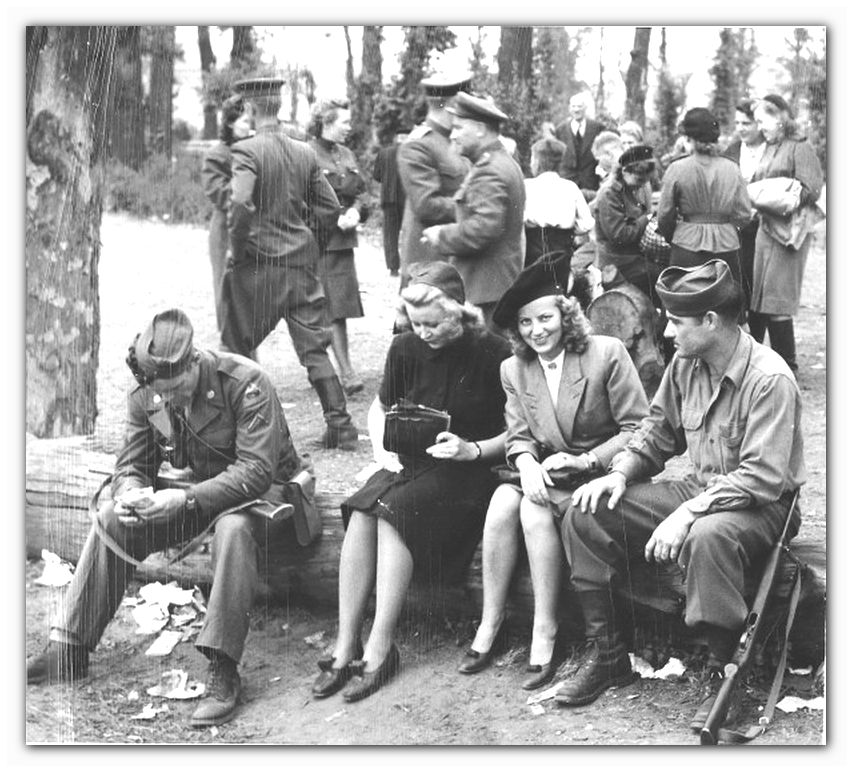

Auf dem Berliner Schwarzmarkt – insbesondere im Tiergarten – wurden sowjetische Soldaten im Sommer 1945 häufig beim Tausch oder Verkauf von Gegenständen beobachtet. Diese Aktivitäten machten sichtbar, wie eng militärische Präsenz, materielle Begehrlichkeiten und private Interessen im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland miteinander verknüpft waren.

Versorgung, Beute und Versorgungsgüter sowjetischer Soldaten im Nachkriegsdeutschland

Ein Foto aus dem April 1945 zeigt drei sowjetische Soldatinnen, die Wein aus einem verlassenen deutschen Weingeschäft in Lippstadt tragen. Diese Szene steht exemplarisch für eine weit verbreitete Praxis in den letzten Wochen des Krieges und unmittelbar nach dem Waffenstillstand: die Aneignung von Lebensmitteln, Alkohol, Kleidung und Medikamenten aus verlassenen oder aufgegebenen zivilen Einrichtungen.

Während der letzten Phase des Krieges und in den Monaten danach erhielten sowjetische Soldaten nur unregelmäßig Nachschub aus der Heimat. Daher griffen viele auf örtliche Ressourcen zurück oder verschickten über das erwähnte offizielle Paketkontingent (vgl. Befehl Nr. 0409 vom 26. Dezember 1944) Lebensmittel und andere Produkte in die Sowjetunion.

Im Vergleich dazu waren amerikanische Truppen deutlich besser versorgt. Besonders begehrt waren die standardisierten US-Verpflegungspakete – sogenannte „Trockenrationen“ –, die unter anderem Konserven, Ei- und Milchpulver, Marmelade, Zucker sowie löslichen Kaffee enthielten. Diese Rationen galten in den Augen vieler sowjetischer Soldaten und Zivilisten als Symbol für den materiellen Überfluss der westlichen Alliierten.

Ebenso hoch geschätzt waren alliierte medizinische Versorgungsgüter. Therapeutika wie Streptomycin und Penicillin, die in der sowjetischen Medizin zu diesem Zeitpunkt noch kaum verfügbar waren, wurden mit größtem Interesse betrachtet. Ihre Wirkung bei der Behandlung bakterieller Infektionen galt als revolutionär. Der Zugang zu solchen Mitteln war allerdings für die Rotarmisten meist nur über Tauschhandel, Schwarzmarkt oder seltene offizielle Kanäle möglich.

Schwarzmarkt und Alltagsökonomie im besetzten Deutschland 1945

Ein bekanntes Foto aus dem Mai 1945 zeigt amerikanische Soldaten im Berliner Tiergarten, die mit jungen deutschen Zivilisten auf dem Schwarzmarkt handeln und dabei scherzen. Im Hintergrund ist auch ein sowjetischer Soldat zu erkennen – offenbar ebenfalls nicht unbeteiligt. Diese Szene steht exemplarisch für eine Realität, die sich unmittelbar nach Kriegsende in allen deutschen Städten etablierte: der Aufstieg eines informellen Marktsystems, das oft die einzige Möglichkeit zur Versorgung bot.

Der sogenannte „Schwarzmarkt“ entstand spontan und war in vielen Fällen die einzige verfügbare Quelle für Lebensmittel, Kleidung, Medikamente und andere lebensnotwendige Güter. Auf diesen improvisierten Märkten konnte nahezu alles erworben werden – von Werkzeugen und Fahrzeugen bis hin zu intimen Dienstleistungen. Die am häufigsten akzeptierten „Währungen“ waren Zigaretten, Schokolade, Konserven und andere Nahrungsmittel, insbesondere aus den Beständen westlicher Alliierten.

Während die deutsche Bevölkerung unter akuter Lebensmittelknappheit litt, verfügten amerikanische, britische und französische Soldaten über relativ gut ausgestattete Versorgungsrationen. Diese materiellen Ressourcen ermöglichten ihnen eine dominante Rolle im Tauschhandel. Die „Zigarettenwährung“ galt vielerorts als stabiler als die regulären Zahlungsmittel: sowohl die ehemalige Reichsmark als auch die von den Alliierten eingeführte „Alliierte Militärmark“ oder andere Besatzungswährungen verloren schnell an Vertrauen und realem Wert.

Insgesamt spiegelte der Schwarzmarkt nicht nur den Mangel an offizieller Versorgung wider, sondern auch den sozialen und politischen Umbruch der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Machtverhältnisse der militärischen Sieger und die materielle Not der Besiegten prägten den Charakter dieser informellen Ökonomie maßgeblich.

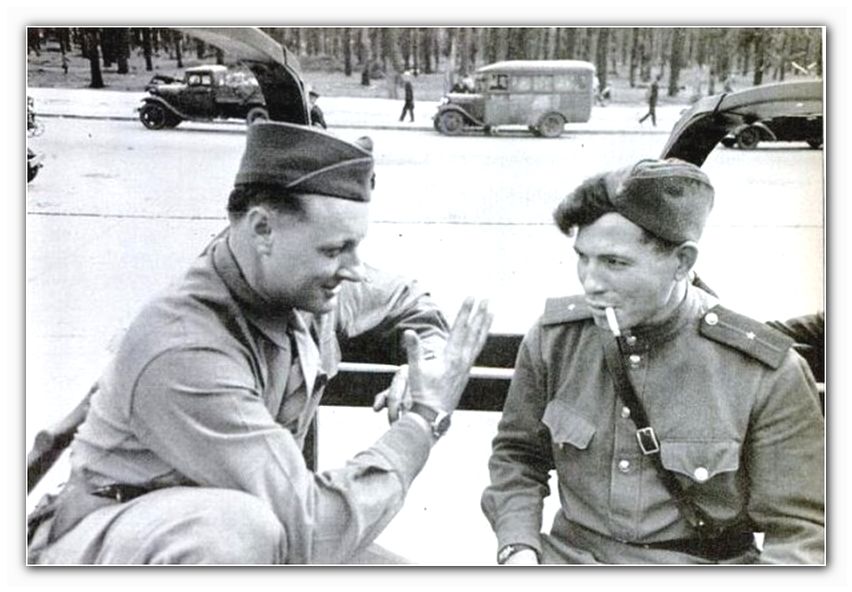

auschhandel und doppelte Besoldung sowjetischer Soldaten in Deutschland 1945

Ein Bild vom 10. September 1945 zeigt einen amerikanischen Soldaten im Gespräch mit einem sowjetischen Leutnant – ein Moment alltäglicher Interaktion im Nachkriegsdeutschland, der wirtschaftliche und soziale Dynamiken zwischen den alliierten Armeen widerspiegelt. Insbesondere der informelle Handel zwischen Angehörigen verschiedener Armeen spielte in dieser Phase eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Nach Einschätzung zeitgenössischer US-Beobachter galten sowjetische Soldaten als besonders interessierte Käufer: unkompliziert im Umgang, wenig geübt im Feilschen und zugleich auffallend zahlungskräftig. Der Hintergrund dafür lag in einem speziellen Vergütungssystem. Seit Dezember 1944 erhielten sowjetische Soldaten, die sich auf deutschem Territorium befanden, doppelte Besoldung. Die Auszahlung erfolgte in Rubel zu einem festgelegten Umrechnungskurs – ein Kurs, der in der Praxis oftmals günstiger war als der reale Wechselwert. Diese Regelung hatte sowohl symbolischen als auch praktischen Charakter: Sie sollte die Kampfmoral stärken und zugleich einen Ausgleich für die Risiken und Strapazen des Auslandseinsatzes darstellen.

Die doppelten Auszahlungen führten dazu, dass viele sowjetische Soldaten über ein für damalige Verhältnisse erhebliches Bargeldvolumen verfügten. In Kombination mit ihrer eingeschränkten Möglichkeit, dieses Geld langfristig anzulegen oder nach Hause zu transferieren, förderte dies kurzfristigen Konsum sowie regen Tauschhandel, insbesondere mit westlichen Alliierten. Auf Schwarzmärkten wie jenen in Berlin, Leipzig oder Dresden waren Rubel faktisch wertlos, doch die sowjetischen Soldaten konnten ihre Kaufkraft mit Nahrungsmitteln, Zigaretten oder alkoholischen Getränken in reale Tauschgeschäfte umwandeln.

Dieses doppelte Gehaltssystem wurde später wieder abgeschafft, als die militärische Situation sich stabilisierte und die sowjetische Militärverwaltung ihre Finanzpolitik im besetzten Gebiet straffer regulierte. Dennoch bleibt es ein bemerkenswertes Beispiel für kriegsbedingte Sonderregelungen im ökonomischen Alltag der Soldaten.

Einkommen sowjetischer Soldaten und wirtschaftlicher Alltag im besetzten Deutschland 1945

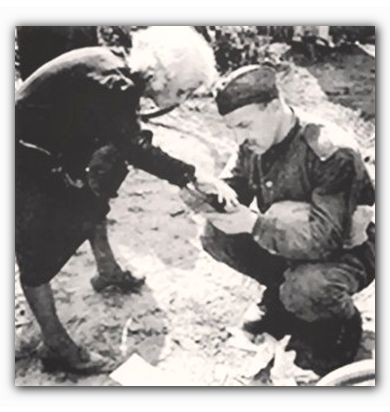

Ein Bild vom 10. September 1945 zeigt sowjetische Soldaten auf einem Flohmarkt – eine alltägliche Szene aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Solche Märkte waren nicht nur Orte des Austauschs und Handels, sondern spiegelten auch die ökonomischen Rahmenbedingungen wider, unter denen die sowjetischen Truppen in Deutschland agierten.

Die Besoldung sowjetischer Militärangehöriger im besetzten Deutschland war nach Dienstgrad und Funktion differenziert. Im Jahr 1945 erhielt ein hochrangiger Kommandeur, etwa ein Generalmajor oder ein leitender Regimentskommandeur, ein monatliches Gehalt von 1.500 Rubel. Hinzu kam im Durchschnitt eine gleich hohe Summe in Form von Besatzungsmarken – der Währung, die in den sowjetisch kontrollierten Gebieten zur Anwendung kam.

Neben diesen regulären Zahlungen existierten zusätzliche finanzielle Leistungen. So erhielten Offiziere ab dem Rang eines Kompaniechefs (Kommandeur einer Kompanie) eine spezielle Zulage, die ausdrücklich zur Anstellung deutschen Hilfspersonals vorgesehen war. Diese Gelder dienten dazu, lokale Arbeitskräfte für Küche, Reinigung, Botendienste oder technische Aufgaben zu beschäftigen. Die Maßnahme sollte sowohl die Belastung des sowjetischen Personals reduzieren als auch die Kontrolle über die lokale Bevölkerung stärken.

Die finanzielle Lage vieler sowjetischer Offiziere erlaubte es ihnen somit, auf lokalen Märkten als zahlungskräftige Akteure aufzutreten. In Verbindung mit dem doppelten Gehaltssystem und dem eingeschränkten Warenangebot in der Heimat wurde der Aufenthalt in Deutschland vielfach auch als Gelegenheit zur materiellen Verbesserung genutzt – sei es durch Tauschgeschäfte, den Erwerb von „Trophäen“ oder durch den Versand von Paketen nach Hause.

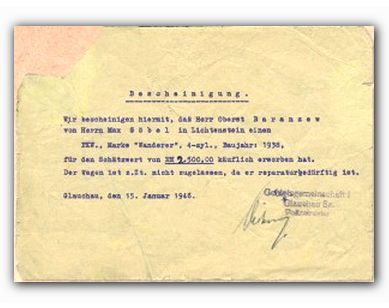

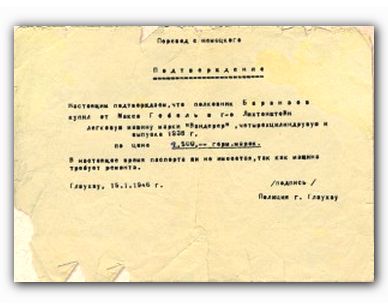

Kaufkraft sowjetischer Offiziere und wirtschaftliche Verhältnisse im besetzten Deutschland

Ein erhaltenes Dokument – eine Kaufbescheinigung – belegt den Erwerb eines deutschen Fahrzeugs durch einen sowjetischen Oberst für 2.500 Reichsmark, umgerechnet etwa 750 Rubel (Stempelkurs). Diese Transaktion steht exemplarisch für den finanziellen Handlungsspielraum, den viele Angehörige der Roten Armee in den letzten Kriegsmonaten und unmittelbar nach dem Kriegsende hatten.

Auf dem Schwarzmarkt, der sich in allen deutschen Städten rasch etablierte, konnten sowjetische Offiziere mit nur einem Monatsgehalt eine Vielzahl begehrter Güter erwerben. Dies war nicht zuletzt auf die kumulierten Auszahlungen zurückzuführen: Neben der regulären Besoldung wurden rückständige Lohnzahlungen aus Kriegszeiten nachträglich ausgezahlt. Auch regelmäßige Geldüberweisungen in Form von Rubelbescheinigungen in die Heimat waren üblich, ohne dass dies die Liquidität der Soldaten vor Ort wesentlich beeinträchtigte.

Angesichts dieser materiellen Situation galt es als unnötig und irrational, sich durch illegale Aneignung oder Plünderung dem Risiko strafrechtlicher Sanktionen auszusetzen. Zwar kam es – wie in jedem Heeresverband – auch unter sowjetischen Soldaten zu vereinzelten Fällen von Bereicherung oder Missbrauch, doch waren dies eher Ausnahmen als die Regel. In vielen Fällen war die Versorgung der Soldaten so gut, dass sie auf zusätzliche nichtlegitime Mittel schlicht nicht angewiesen waren.

Trophäen und persönliche Vorlieben sowjetischer Soldaten: Symbolik und Erinnerung

Ein Foto aus dem Mai 1945 zeigt einen sowjetischen Soldaten in Pardubice (Tschechoslowakei) mit einem an seinem Gürtel befestigten Dolch der Marke Assi (Assyowski) – ein Gegenstand, der nicht nur praktische, sondern auch symbolische Bedeutung hatte.

Die Auswahl an Trophäen, die sowjetische Soldaten aus dem besetzten Gebiet mit sich führten oder nach Hause schickten, war so vielfältig wie ihre persönlichen Vorlieben. Neben alltäglichen Gegenständen wie Uhren, Ferngläsern oder Haushaltswaren erfreuten sich insbesondere deutsche Blankwaffen – darunter Dolche und Bajonette – großer Beliebtheit. Viele dieser Stücke stammten aus der Produktion deutscher Rüstungs- oder Marinebetriebe und zeichneten sich durch hohe handwerkliche Qualität aus. Auch wenn sie oft keinen unmittelbaren praktischen Nutzen mehr hatten, galten sie als prestigeträchtige Erinnerungsstücke an den „Sieg über den Faschismus“.

Ein Beispiel für die Faszination solcher Objekte bietet eine Kindheitserinnerung: Ein von einem Kriegsveteranen mitgebrachter Dolch mit schwarz-silberner Verzierung wurde in der Nachkriegszeit als beeindruckendes und zugleich unheimliches Objekt empfunden. Die ästhetische Gestaltung, kombiniert mit dem Wissen um seine Herkunft, verlieh dem Dolch eine besondere Aura – ein Sinnbild für die Ambivalenz vieler Trophäen zwischen Andenken und Kriegsbeute.

Sowjetische Trophäen, Missverständnisse und historische Bildkonflikte: Der Fall des Fahrrads und der Nachkriegshandel

Ein besonders bekanntes Foto, das seit den 1990er-Jahren vielfach in Publikationen und digitalen Foren zirkuliert, zeigt einen sowjetischen Soldaten mit einer deutschen Frau und einem Fahrrad. Oft wird es mit der Bildunterschrift verbreitet: "Sowjetischer Soldat nimmt einem Berliner ein Fahrrad weg". Diese Darstellung dient in zahlreichen Beiträgen als vermeintlicher Beleg für Plünderungen durch Rotarmisten in Berlin 1945. Die Konnotation ist eindeutig: Die Sieger der Schlacht um Berlin hätten systematisch ziviles Eigentum beschlagnahmt und gegen den Willen der Bevölkerung konfisziert.

Eine nähere Analyse der Herkunft dieses Fotos jedoch zeigt, dass die populäre Deutung keineswegs gesichert ist. In der Dokumentationsausstellung "Deutschland–Sowjetischer Krieg 1941–1945", die 1991 in Berlin eröffnet und 1994 katalogisiert wurde, erscheint das Bild mit eben jener suggestiven Bildunterschrift. Als Quelle wird das Bildarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angegeben, doch dort konnte das Originalbild bisher nicht eindeutig lokalisiert werden.

Eine Version des Fotos wurde jedoch im Archiv des US-Unternehmens Corbis gefunden. Hier lautet die ursprüngliche Beschreibung: "Ein russischer Soldat versucht, bei einer Frau in Berlin ein Fahrrad zu kaufen". Das Missverständnis entsteht offenbar nach der Zahlung, als der Soldat glaubt, das Geschäft sei abgeschlossen, während die Frau offenbar zögert oder widerspricht. Diese Quelle legt nahe, dass es sich um eine harmlose Alltagsszene des Tauschhandels handelt, wie er im Nachkriegsberlin überaus häufig war.

Solche Missverständnisse waren keineswegs selten. Die sowjetischen Soldaten galten laut zeitgenössischer westlicher Beobachter oft als unkomplizierte und großzügige Käufer, allerdings mit begrenzten Sprachkenntnissen und wenig Erfahrung im Feilschen. Dies führte nicht selten zu Situationen, in denen der Tauschhandel auf Misskommunikation beruhte. Zugleich war der Schwarzmarkt in allen deutschen Großstädten der unmittelbaren Nachkriegszeit ein zentraler Umschlagplatz für Waren, Dienstleistungen und teils auch für moralisch ambivalente "Transaktionen".

Die Diskussion um dieses Foto ist exemplarisch für die Schwierigkeit, historische Bilder ohne Kontext korrekt einzuordnen. Die Verwendung desselben Bildes mit völlig unterschiedlichen Unterschriften zeigt, wie leicht eine Narration konstruiert werden kann, die politische oder ideologische Ziele verfolgt. Historische Kritik verlangt daher nicht nur Quellenkenntnis, sondern auch methodisches Bewusstsein für mediale Vermittlung und Rezeption.

Sowjetische Trophäen, Missverständnisse und historische Bildkonflikte: Der Fall des Fahrrads und der Nachkriegshandel

Ein besonders bekanntes Foto, das seit den 1990er-Jahren vielfach in Publikationen und digitalen Foren zirkuliert, zeigt einen sowjetischen Soldaten mit einer deutschen Frau und einem Fahrrad. Oft wird es mit der Bildunterschrift verbreitet: "Sowjetischer Soldat nimmt einem Berliner ein Fahrrad weg". Diese Darstellung dient in zahlreichen Beiträgen als vermeintlicher Beleg für Plünderungen durch Rotarmisten in Berlin 1945. Die Konnotation ist eindeutig: Die Sieger der Schlacht um Berlin hätten systematisch ziviles Eigentum beschlagnahmt und gegen den Willen der Bevölkerung konfisziert.

Eine nähere Analyse der Herkunft dieses Fotos jedoch zeigt, dass die populäre Deutung keineswegs gesichert ist. In der Dokumentationsausstellung "Deutschland–Sowjetischer Krieg 1941–1945", die 1991 in Berlin eröffnet und 1994 katalogisiert wurde, erscheint das Bild mit eben jener suggestiven Bildunterschrift. Als Quelle wird das Bildarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angegeben, doch dort konnte das Originalbild bisher nicht eindeutig lokalisiert werden.

Eine Version des Fotos wurde jedoch im Archiv des US-Unternehmens Corbis gefunden. Hier lautet die ursprüngliche Beschreibung: "Ein russischer Soldat versucht, bei einer Frau in Berlin ein Fahrrad zu kaufen". Das Missverständnis entsteht offenbar nach der Zahlung, als der Soldat glaubt, das Geschäft sei abgeschlossen, während die Frau offenbar zögert oder widerspricht. Diese Quelle legt nahe, dass es sich um eine harmlose Alltagsszene des Tauschhandels handelt, wie er im Nachkriegsberlin überaus häufig war.

Solche Missverständnisse waren keineswegs selten. Die sowjetischen Soldaten galten laut zeitgenössischer westlicher Beobachter oft als unkomplizierte und großzügige Käufer, allerdings mit begrenzten Sprachkenntnissen und wenig Erfahrung im Feilschen. Dies führte nicht selten zu Situationen, in denen der Tauschhandel auf Misskommunikation beruhte. Zugleich war der Schwarzmarkt in allen deutschen Großstädten der unmittelbaren Nachkriegszeit ein zentraler Umschlagplatz für Waren, Dienstleistungen und teils auch für moralisch ambivalente "Transaktionen".

Die Diskussion um dieses Foto ist exemplarisch für die Schwierigkeit, historische Bilder ohne Kontext korrekt einzuordnen. Die Verwendung desselben Bildes mit völlig unterschiedlichen Unterschriften zeigt, wie leicht eine Narration konstruiert werden kann, die politische oder ideologische Ziele verfolgt. Historische Kritik verlangt daher nicht nur Quellenkenntnis, sondern auch methodisches Bewusstsein für mediale Vermittlung und Rezeption.

Sexuelle Gewalt, materielle Verführung und die Rolle westlicher Armeen

Ein weiteres kontroverses Thema betrifft die Darstellung sexueller Gewalt im besetzten Deutschland. Es wurde vielfach argumentiert, dass insbesondere amerikanische Soldaten keine Vergewaltigungen begehen mussten, da sie über eine große Menge begehrter Konsumgüter verfügten: Konserven, Schokolade, Kaffee, Zigaretten oder Nylonstrümpfe galten als "Währung" auf dem Schwarzmarkt und ermöglichten – so die These – oft einen scheinbar freiwilligen Zugang zu sexuellen Beziehungen.

Westliche Historiker betonen häufig, dass ein Großteil der sexuellen Kontakte zwischen alliierten Soldaten und deutschen Frauen im Rahmen von Prostitution oder wirtschaftlich motivierten Beziehungen stattfand. Ein populärer Spott verdeutlichte dies: "Die Amerikaner brauchten sechs Jahre, um die Wehrmacht zu besiegen, aber nur sechs Tafeln Schokolade, um deutsche Frauen zu gewinnen."

Allerdings

war die Nachkriegsgesellschaft nicht in der Lage, eindeutig zwischen

freiwilliger und erzwungener Sexualität zu unterscheiden. Wie der

britische Historiker Anthony Beevor

betont, verschwammen die Grenzen zwischen wirtschaftlicher Not,

Vergewaltigung und Zwangsprostitution. Viele Frauen, die aus Hunger

oder Angst handelten, wurden in der öffentlichen Wahrnehmung oft

pauschal stigmatisiert, unabhängig von den konkreten

Umständen.

Dass dies ein zu idealistisches Bild ist, meint Miriam Gebhardt, Professorin für Geschichte an der Universität Konstanz. Sie schrieb ein Buch, das nicht als Verteidigung sowjetischer Soldaten gedacht war, sondern dem Anspruch folgte, historische Wahrheit und Gerechtigkeit herzustellen.

Gebhardt befragte zahlreiche Opfer sexueller Gewalt durch amerikanische, britische und französische Soldaten. Eine dieser Geschichten handelt von Charlotte, einem 18-jährigen Mädchen aus einem bayerischen Dorf, das im März 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, von mehreren US-Soldaten vergewaltigt wurde. Die Männer stürmten das Haus, in dem Charlotte mit ihrer Mutter lebte, zerrten sie aus dem Versteck und vergewaltigten sie nacheinander. Ihre Mutter war machtlos.

Solche Berichte finden sich zahlreich in Gebhardts Buch. Alle stammen aus Süddeutschland, aus dem amerikanischen Besatzungsgebiet, das rund 1,6 Millionen Menschen umfasste. Der Münchner Erzbischof hatte im Frühjahr 1945 alle Priester angewiesen, Vorfälle im Zusammenhang mit der Besatzung Bayerns zu dokumentieren. Auszüge dieser Berichte wurden später veröffentlicht.

So schrieb Pfarrer Michael Merckxamller aus Ramsau bei Berchtesgaden am 20. Juli 1945: „Acht Mädchen und eine Frau wurden vergewaltigt.“ Pfarrer Andreas Wing aus einem Dorf bei München vermerkte am 25. Juli: „Drei Vergewaltigungen: eine verheiratete Frau, ein unverheiratetes Mädchen von 16 Jahren und ein weiteres.“ Am 1. August schrieb Pfarrer Alus Schimmel aus Moosburg: „In jedem Haus hängt nun eine Liste aller Bewohner mit Altersangabe. 17 Mädchen und Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht – Opfer mehrfacher Vergewaltigungen durch amerikanische Soldaten.“ Das jüngste Opfer war sieben Jahre alt, das älteste 69.

Das Buch „Als die Soldaten kamen“ erschien im März 2015 und löste eine breite Debatte aus. Gebhardt wurde vorgeworfen, sie wolle durch ihre Arbeit den russischen Kriegsverbrechen das Gewicht nehmen oder gar Verbrechen relativieren. Doch ihr Ziel war die historische Aufarbeitung.

Laut ihrer Recherche vergewaltigten amerikanische Soldaten bis zu 190.000 deutsche Frauen. Im Vergleich dazu hätten sich britische Soldaten weit disziplinierter verhalten – nicht aus moralischer Überlegenheit, sondern wegen strenger Aufsicht und Kontrolle durch die eigene Armeeführung.

Im Fall der französischen Soldaten war die Lage anders. Viele Vergewaltiger stammten aus französischen Kolonialtruppen in Afrika. In Stuttgart kam es zu massenhaften Übergriffen: Drei Tage lang vergewaltigten französische Truppen Frauen in der Stadt. Laut Schätzungen waren zwischen 2.000 und 4.000 Frauen betroffen.

Auch unter den westlichen Alliierten waren es nicht nur individuelle Motive, sondern auch Hass, Rache und rassistische Vorurteile, die zu diesen Taten führten. Die amerikanische Propaganda hatte zudem suggeriert, die Deutschen würden die Amerikaner als Befreier willkommen heißen – eine Annahme, die in der Realität brutal enttäuscht wurde.

Die Forschungsergebnisse von Miriam Gebhardt stießen in einer gesellschaftlichen Atmosphäre auf besonderes Interesse, in der das Verhalten amerikanischer Soldaten in späteren Konflikten – etwa in Afghanistan oder im irakischen Gefängnis Abu Ghraib – zunehmend kritisch hinterfragt wurde. Historiker verweisen dabei auf eine Vielzahl bisher unbeachteter Quellen, die auf weitere Verbrechen amerikanischer Soldaten während und nach dem Zweiten Weltkrieg hinweisen. Dazu gehören Dokumente über Plünderungen von Kirchenbesitz in Italien, die Tötung deutscher Zivilisten und Kriegsgefangener sowie Berichte über sexuelle Gewalt gegen Italienerinnen.

Trotz solcher Enthüllungen bleibt das öffentliche Bild amerikanischer Soldaten in Deutschland vielfach positiv. Sie gelten weiterhin als diszipliniert und großzügig, nicht zuletzt im Vergleich zu anderen alliierten Streitkräften. In der kollektiven Erinnerung überwiegt das Bild der "Befreier", die Kindern Kaugummi und Frauen Nylonstrümpfe schenkten.

Gleichwohl sorgte Gebhardts Buch Als die Soldaten kamen für anhaltende Debatten. Ihre Angaben wurden sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter Fachkollegen kontrovers diskutiert. Kritiker wie der britische Historiker Antony Beevor halten die von ihr genannten Zahlen – etwa Hunderttausende Opfer sexueller Gewalt – für übertrieben. Eine präzise Erfassung sei kaum möglich, so Beevor, zumal nicht alle Fälle dokumentiert wurden und ein Großteil der sexuellen Kontakte einvernehmlich gewesen sein könnte. Auch der Umstand, dass zahlreiche Kinder amerikanischer Väter aus dieser Zeit geboren wurden, lasse sich nicht eindeutig als Beweis für sexuelle Gewalt werten.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass die These vom durchweg disziplinierten Verhalten amerikanischer Soldaten historisch nicht haltbar ist. Selbst die vehementesten Verteidiger ihrer Integrität bestreiten heute nicht mehr, dass es zu Übergriffen kam. Zudem hinterließen US-Soldaten auch in befreundeten Ländern – etwa in Frankreich – eine problematische "Spur".

In den Vereinigten Staaten selbst wurde das Thema ebenfalls aufgearbeitet. So veröffentlichte Mary Louise Roberts, Professorin für Geschichte an der University of Wisconsin, das Buch What Soldiers Do, in dem sie anhand zahlreicher Archivquellen das Verhalten amerikanischer Soldaten in Frankreich untersucht. „Mein Buch widerlegt den Mythos vom stets respektvollen amerikanischen Soldaten“, erklärt Roberts. „Viele Soldaten hatten sexuelle Beziehungen zu jeder Frau, die einen Rock trug.“

Im Gegensatz zu Gebhardt stützt sich Roberts weniger auf Schätzungen, sondern auf systematisch ausgewertete Quellen. So dokumentiert sie, dass allein in Frankreich 152 amerikanische Soldaten wegen Vergewaltigung vor Militärgerichte gestellt und 29 zum Tode verurteilt wurden. Diese Zahlen erscheinen auf den ersten Blick gering, doch sie repräsentieren lediglich die bekannten und offiziell geahndeten Fälle – die tatsächliche Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. In einer Zeit, in der Vergewaltigung gesellschaftlich häufig als Schande für die betroffene Frau galt, wurde nur ein Bruchteil der Fälle zur Anzeige gebracht.

In Frankreich lagen die Beweggründe der Täter aus Übersee zum Teil in anderen Bereichen. Viele der von amerikanischen Soldaten verübten Vergewaltigungen standen unter dem Eindruck einer romantisierten Vorstellung von Frankreich als Ort frivoler Abenteuer. Nicht wenige Soldaten verbanden das Land mit einer Art tragbarer Erotik – ein Bild, das sie von ihren Vätern geerbt hatten, die im Ersten Weltkrieg in Frankreich kämpften und in ihren Erzählungen oft mehr von amourösen Erlebnissen als von militärischen Entbehrungen berichteten.

Frankreich galt in den Augen vieler amerikanischer Soldaten als riesiges Bordell. Diese Wahrnehmung wurde zusätzlich durch Armeezeitschriften wie Stars and Stripes verstärkt. Dort wurden nicht nur Bilder von französischen Frauen gedruckt, die amerikanische Soldaten küssten, sondern auch einfache französische Sätze zum Gebrauch im Umgang mit der lokalen Bevölkerung veröffentlicht, etwa: „Ich bin nicht verheiratet“, „Sie haben schöne Augen“ oder „Sie sind sehr schön“. Eine direkte Aufforderung, sich zu nehmen, was man wolle, mag nicht ausgesprochen worden sein – die implizite Botschaft jedoch war deutlich.

Es überrascht daher nicht, dass Nordfrankreich nach der Landung der Alliierten in der Normandie im Sommer 1944 zu einem Schauplatz sexueller Ausschreitungen wurde. In Städten wie Le Havre dokumentierte das Stadtarchiv zahlreiche Beschwerden. In erhaltenen Briefen beklagt sich etwa der Bürgermeister von Gavray über eine „Vielzahl von Verbrechen, die bei Tag und Nacht begangen werden“. Besonders häufig berichteten Bürger über Vergewaltigungen – oftmals sogar vor den Augen Dritter. Auch Fälle von Diebstahl und Plünderung waren keine Seltenheit.

Das Verhalten vieler amerikanischer Soldaten in Frankreich war durch ein Gefühl der Überlegenheit und Straflosigkeit geprägt. Entsprechend negativ fiel die Reaktion der französischen Bevölkerung aus. Viele Franzosen sprachen nicht von „Befreiung“, sondern von einer „zweiten Besatzung“, die sich in Teilen noch rücksichtsloser verhielt als die erste durch die Deutschen. Der anfängliche Enthusiasmus über die Ankunft der Alliierten wich in Teilen der Bevölkerung bald einer tiefen Enttäuschung.

Französische Prostituierte erinnerten sich angeblich mit einer gewissen Nostalgie an ihre deutschen Kunden – so schilderten es zumindest einige Quellen. Denn im Unterschied zu den Amerikanern hätten sich diese nicht nur für Sex, sondern auch für das Gespräch interessiert. Mit amerikanischen Soldaten sei der Umgang gefährlicher gewesen: Die Mädchen mussten den Männern nicht nur körperlich, sondern auch buchstäblich „hinterherlaufen“, nämlich hinter ihren Brieftaschen. Viele amerikanische Soldaten waren bereit, für ihre eigenen Bedürfnisse Gewalt anzuwenden.

Die Begegnung mit einem amerikanischen Soldaten konnte für eine französische Frau lebensgefährlich sein. Laut offiziellen Statistiken wurden 29 US-Soldaten wegen Mordes an französischen Prostituierten zum Tode verurteilt. In einem Versuch, weitere Exzesse einzudämmen, wurde unter den Truppen ein offizieller Befehl verbreitet, der Vergewaltigungen verurteilte. Doch die Konsequenz dieser Maßnahmen blieb begrenzt. Die Militärgerichtsbarkeit zeigte nur dort Härte, wo ein öffentliches Ignorieren der Taten unmöglich war.

Besonders auffällig war die rassistische Komponente innerhalb des US-Militärsystems. Von den insgesamt 152 vor französischen Gerichten verurteilten amerikanischen Soldaten und Offizieren waren 139 Afroamerikaner – ein Missverhältnis, das eine tief verwurzelte Diskriminierung widerspiegelt und in zahlreichen zeitgenössischen Dokumenten festgehalten ist.

Die erste große Herausforderung, der sich die Alliierten nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 gegenübersahen, war die politische und moralische „Wiederherstellung“ der deutschen Bevölkerung. Eine zentrale Maßnahme war die sogenannte Entnazifizierung, die durch eine breit angelegte Umfrage unter der erwachsenen Bevölkerung organisiert wurde. Der vom Allied Control Council entwickelte Fragebogen mit der Bezeichnung „Erhebungsformular MG/PS/G/9A“ umfasste 131 Fragen und wurde von allen Bürgerinnen und Bürgern verpflichtend ausgefüllt – die Teilnahme war formal freiwillig, jedoch de facto erzwungen. Eine Verweigerung konnte beispielsweise zur Streichung von Lebensmittelkarten führen.

Die Ergebnisse dienten zur Einteilung der Bevölkerung in fünf Kategorien: „Unbelastete“, „Entlastete“, „Mitläufer“, „Belastete“ und „Hauptschuldige“. Die letzten drei Gruppen mussten sich vor Spruchkammern verantworten, die Schuldgrad und Strafe bestimmten. „Belastete“ und „Hauptschuldige“ wurden in Internierungslager eingewiesen, während „Mitläufer“ ihre Schuld in der Regel durch Geldstrafen oder Vermögensabgaben tilgen konnten.

Diese Methode erwies sich jedoch als fehleranfällig und unzureichend. Viele Nazis konnten sich durch gefälschte Angaben oder persönliche Beziehungen dem Verfahren entziehen. Zahlreiche Täter nutzten später die sogenannte „Rattenlinie“, um sich ins Ausland abzusetzen oder unter neuer Identität in der Bundesrepublik zu leben.

Parallel zur Entnazifizierung führten die Alliierten eine umfassende Kampagne zur Umerziehung der deutschen Bevölkerung durch. Kinos wurden verpflichtet, Dokumentarfilme über die nationalsozialistischen Verbrechen zu zeigen – die Teilnahme an diesen Vorführungen war für die Bevölkerung verpflichtend, Verstöße konnten mit dem Entzug von Lebensmittelkarten geahndet werden. Zusätzlich organisierten die Alliierten Besuche in ehemaligen Konzentrationslagern, bei denen die deutsche Zivilbevölkerung auch an Aufräum- und Beerdigungsarbeiten beteiligt wurde.

Für viele Deutsche waren die offenbarten Informationen schockierend. Während der Kriegsjahre war die Mehrheit durch die Propaganda des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda unter Joseph Goebbels gezielt desinformiert worden und hatte ein stark verzerrtes Bild von der Realität der nationalsozialistischen Verbrechen.

Abstraktion

Nach den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz sollte in Deutschland eine umfassende Abrüstung erfolgen, was unter anderem die Demontage der militärischen Industrieanlagen bedeutete. Die Umsetzung dieser Maßgabe erfolgte jedoch in den verschiedenen Besatzungszonen sehr unterschiedlich.

In den westlichen Zonen – insbesondere in den britischen und amerikanischen Sektoren – wurde das Prinzip der Abrüstung in einer eigenwilligen Interpretation angewandt. Zwar wurden zunächst ebenfalls Demontagen vorgenommen, doch bereits bald darauf begannen die westlichen Alliierten, industrielle Anlagen nicht nur zu schonen, sondern gezielt wiederherzustellen. Ziel war es, das wirtschaftliche Potenzial Westdeutschlands zu stabilisieren und insbesondere die Metallverhüttung als industriellen Schlüsselzweig zu erhalten. Auf diese Weise wurde mittelbar auch das militärisch-industrielle Potenzial gestärkt.

Bis 1947 wurden allein auf dem Gebiet der britischen und amerikanischen Besatzungszonen über 450 militärische Fabriken nicht etwa stillgelegt, sondern gezielt weiterbetrieben oder verborgen, um einer vollständigen Abrüstung zu entgehen.

Die Sowjetunion verfolgte im Vergleich dazu eine deutlich konsequentere Politik. Nach Angaben des Historikers Michail Simirjaga trafen die obersten Stellen der UdSSR im Zeitraum eines Jahres nach März 1945 rund eintausend Einzelentscheidungen zur Demontage und Verlagerung von Industrieanlagen. Diese betrafen insgesamt 4.389 Betriebe in Deutschland, Österreich, Ungarn und weiteren Ländern Mitteleuropas. Dennoch war dieser Umfang an Reparationen aus sowjetischer Sicht unzureichend im Verhältnis zur Kriegszerstörung, die die Sowjetunion selbst erlitten hatte.

Nach offiziellen Angaben von Nikolai Wosnessenski, dem damaligen Vorsitzenden der Staatlichen Planungskommission der UdSSR, belief sich der Wert der aus Deutschland in die Sowjetunion verbrachten Trophäenausrüstung auf lediglich 0,6 % des unmittelbaren wirtschaftlichen Schadens, den der Krieg auf sowjetischem Boden angerichtet hatte. Die Zahl der in die Sowjetunion überführten deutschen Betriebe lag um 14 % unter der Gesamtzahl der sowjetischen Industriebetriebe vor dem Krieg.

die Krankenschwester

Die aktuelle Diskussion über Frieden und Gewalt gegen die Zivilbevölkerung im Nachkriegsdeutschland berührt bislang nur einen Teilaspekt der Geschehnisse. Eine Vielzahl von Dokumenten belegt, dass nicht nur die sowjetischen, sondern auch die westlichen Alliierten umfangreiche materielle Güter aus dem besiegten Deutschland in Besitz nahmen – oftmals buchstäblich schiffsladungsweise.

Besonders hervorgetan in der Sammlung sogenannter "Trophäen" hat sich Marschall Georgi Schukow, dem später erhebliche Mengen beschlagnahmten Eigentums zugeschrieben wurden. Als 1948 Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wurden, kamen im Zuge der Untersuchung bemerkenswerte Fakten ans Licht: Es wurden 194 Stahlmöbelstücke, 44 Teppiche, ein Abschleppfahrzeug, sieben Kisten Kristallglas, 55 museale Gemälde und viele weitere Objekte festgestellt, die aus Deutschland exportiert worden waren.

Für gewöhnliche Soldaten und Offiziere der Roten Armee finden sich in den erhaltenen Dokumenten keine expliziten Hinweise auf organisierte Plünderungen im klassischen Sinn. Vielmehr lässt sich feststellen, dass viele sowjetische Kriegsteilnehmer – als Sieger – eine Form der "Veredelung" praktizierten, d. h. sie eigneten sich unbeaufsichtigtes oder zurückgelassenes Eigentum an. Nachdem die sowjetische Führung im Jahr 1944 offiziell erlaubte, monatlich Pakete in die Heimat zu senden, wurden zahlreiche Alltagsgegenstände in die Sowjetunion verschickt – darunter Nähnadeln, Stoffreste, Werkzeuge und Kleinwaren aller Art.

Bemerkenswert ist die Offenheit, mit der viele Soldaten über diesen "Besitztransfer" sprachen. In zahlreichen Feldpostbriefen rechtfertigten sie das Mitnehmen dieser Güter ausdrücklich, indem sie auf den Mangel an vergleichbaren Alltagsgütern in der Sowjetunion hinwiesen oder darauf, dass es sich nicht um Raubgut, sondern um herrenloses Eigentum handele.

seltsame Konten

Am problematischsten ist das Thema der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere gegen deutsche Frauen. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Kriegsende galten die offiziellen Angaben über die Zahl der vergewaltigten deutschen Frauen als vergleichsweise gering – sie reichten von 20.000 bis 150.000 für ganz Deutschland.

1992 veröffentlichten die feministischen Autorinnen Helke Sander und Barbara Johr das Buch „BeFreier und Befreite“, in dem erstmals eine deutlich höhere Zahl genannt wurde: 2 Millionen. Diese Zahl entstand auf Grundlage von Daten einer einzigen Berliner Frauenklinik und wurde dann hypothetisch auf die weibliche Bevölkerung des gesamten Landes hochgerechnet. 2002 erschien das Buch „Berlin: The Downfall 1945“ von Antony Beevor, in dem dieselbe Zahl übernommen wurde. Als das Buch 2004 in russischer Übersetzung veröffentlicht wurde, etablierte sich in Russland die verbreitete Vorstellung von massenhaften Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten im besetzten Deutschland.

Tatsächlich galten entsprechende Vorfälle in offiziellen Berichten als „Einzelfälle“ oder „unmoralische Erscheinungen“. Gewalt gegen die Zivilbevölkerung wurde auf allen Ebenen bekämpft, Täter und deren Helfer wurden vor Militärgerichte gestellt. Vollständig belastbare Zahlen liegen bis heute nicht vor, da viele relevante Dokumente noch immer unter Verschluss stehen. Dennoch findet sich etwa im Bericht der Militärstaatsanwaltschaft der 1. Weißrussischen Front für den Zeitraum vom 22. April bis 5. Mai 1945 eine präzise Angabe: Bei 908.500 in diesem Zeitraum erfassten Zivilpersonen wurden insgesamt 124 Straftaten registriert, darunter 72 Vergewaltigungen. 72 Fälle bei knapp einer Million Menschen – wie realistisch sind in diesem Licht also die Behauptungen über zwei Millionen Opfer?

Auch in den westlichen Besatzungszonen wurde Gewalt gegen Zivilisten fortgesetzt. Naum Orlow schrieb in seinen Memoiren: „Die Briten brachten ihre Mädchen mit Kaugummi zum Lächeln – was bei uns etwas Seltenes war – und fielen voreinander mit ihren Trophäen wie Armbanduhren auf.“

Osmar White, ein australischer Kriegskorrespondent, dem keine Sympathie für sowjetische Soldaten unterstellt werden kann, vermerkte 1945: „In der Roten Armee herrscht strenge Disziplin. Raub, Vergewaltigung und Übergriffe sind nicht häufiger als bei jeder anderen Armee. Die wilden Geschichten über Gräueltaten wurden meist durch Einzelfälle ausgelöst, die durch Übertreibungen, Nervosität und den ungewohnten Umgang russischer Soldaten mit Alkohol verzerrt wurden. Von allen Schrecken, die mir berichtet wurden, konnte ich nur eines persönlich beobachten: wie betrunkene Offiziere aus Luftpistolen auf Flaschen schossen.“

Wie sah die Situation am Ende des Krieges tatsächlich aus? Wie reagierte die deutsche Bevölkerung beim Zusammentreffen mit sowjetischen Truppen?

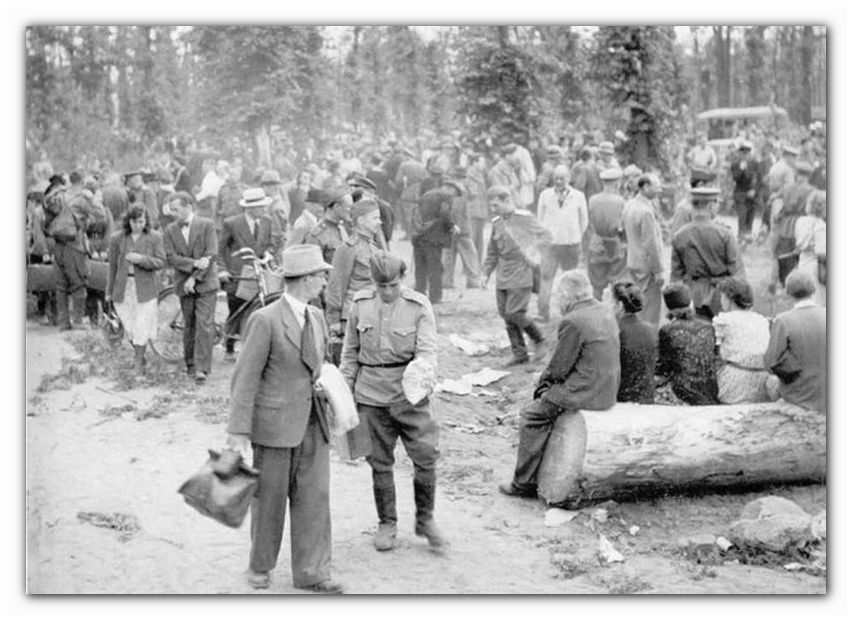

Ein Bericht des stellvertretenden Leiters der Hauptpolitischen Verwaltung der Roten Armee, Tschikin, vom 30. April 1945, beschreibt das Verhalten der Berliner Zivilbevölkerung gegenüber sowjetischen Soldaten: „Sobald unsere Einheiten ein Viertel besetzten, begannen die Einwohner langsam auf die Straßen zu gehen, fast alle mit weißen Armbinden. Beim Anblick unserer Soldaten hoben viele Frauen die Hände, weinten und zitterten vor Angst. Doch sobald sie erkannten, dass die Kämpfer und Offiziere der Roten Armee keineswegs so waren, wie sie es aus der faschistischen Propaganda kannten, wich die Angst. Immer mehr Menschen wagten sich ins Freie, boten ihre Hilfe an und bemühten sich sichtbar, ihre Loyalität gegenüber der Roten Armee zu zeigen.“

Besonders einprägsam für viele sowjetische Soldaten war die Mischung aus Demut und Unterordnung, mit der sich viele Deutsche präsentierten. Der Mörser-Schütze Naum Orlow erinnerte sich 1945 an das Verhalten deutscher Frauen: „Niemand im Minenbataillon hat Zivilisten getötet. Unser Politoffizier war ein 'Germanophiler'. Wäre es dennoch passiert, hätten die Straforgane sofort reagiert. Was die Gewalt gegen deutsche Frauen betrifft, habe ich den Eindruck, dass manche Berichte übertreiben. Ich erinnere mich an ein Beispiel ganz anderer Art: In einer deutschen Stadt, wo wir uns in Häusern einquartierten, erschien eine etwa 45-jährige Frau und fragte nach dem Kommandanten. Sie wurde zu Marchenko geführt. Die Frau erklärte, dass sie für das Viertel verantwortlich sei und habe 20 Frauen versammelt, die bereit wären, sowjetischen Soldaten sexuell zu Diensten zu sein. Marchenko verstand Deutsch, und der stellvertretende Politoffizier Dolgoborodov übersetzte für mich. Unsere Offiziere reagierten empört und beschimpften die Frau aufs Schärfste. Sie und ihre 'Gruppe' wurden sofort fortgeschickt.“

Deutsche Disziplin und Gehorsam beeindruckten viele sowjetische Soldaten. Man erwartete Partisanenkampf und Sabotage, doch die Deutschen hielten sich meist an die Regeln. „Für diese Nation“, so Orlow, „ist Ordnung das höchste Gut. Wer siegt, wird anerkannt – freiwillig, nicht unter Zwang. So funktioniert diese Psychologie.“

Ein ähnliches Erlebnis schilderte David Samoilow in seinen Militärnotizen: „In Arendsfeld, wo wir uns gerade niedergelassen hatten, erschien eine kleine Gruppe von Frauen mit Kindern, angeführt von einer etwa fünfzigjährigen Deutschen namens Frau Friedrich. Sie gab sich als Vertreterin der Zivilbevölkerung aus und bat darum, die restlichen Bewohner registrieren zu dürfen. Wir antworteten, dass dies erst nach dem Eintreffen der Kommandantur möglich sei. – 'Das ist unmöglich', sagte Frau Friedrich. 'Hier sind Frauen und Kinder. Sie müssen registriert werden.'“

Die friedlichen Bewohner bestätigten ihre Worte mit Schreien und Tränen.

Da ich nicht wusste, was zu tun sei, schlug ich ihnen vor, in den Keller jenes Hauses zu gehen, in dem wir untergebracht waren. Sie beruhigten sich, gingen nach unten und begannen dort, auf das Eintreffen der Behörden zu warten.

„Herr Kommissar“, sagte Frau Friedrich gönnerhaft (ich trug eine Lederjacke), „wir verstehen, dass Soldaten gewisse Bedürfnisse haben. Sie sind bereit“, fuhr Frau Friedrich fort und senkte die Stimme, „einige der jüngeren Frauen für …“

Ich setzte das Gespräch mit Frau Friedrich nicht fort.

Nach einem Gespräch mit Berlinern am 2. Mai 1945 notierte Wladimir Bogomolow in seinem Tagebuch:

„Wir betreten eines der verbliebenen Häuser. Alles ist still, tot. Wir klopfen – bitte öffnen. Im Flur hört man Flüstern, dumpfe und aufgeregte Stimmen. Schließlich öffnet sich die Tür. Frauen ohne erkennbares Alter, eng zusammengekauert, verbeugen sich ängstlich, tief und unterwürfig. Deutsche Frauen haben Angst vor uns – man hatte ihnen erzählt, dass sowjetische Soldaten, insbesondere Asiaten, sie vergewaltigen und töten würden. Angst und Hass stehen ihnen ins Gesicht geschrieben. Doch manchmal scheint es, als genössen sie die Niederlage – ihr Verhalten ist übertrieben dienstbeflissen, ihr Lächeln allzu süß, ihre Worte zu schmeichelhaft. Bereits nach wenigen Tagen kursierten Geschichten darüber, wie ein sowjetischer Soldat betrunken eine deutsche Wohnung betrat, um um einen Schluck zu bitten – woraufhin die deutsche Frau, kaum dass sie ihn erblickte, sich auf das Sofa warf und ihre Strumpfhose auszog.“

„Alle deutschen Frauen seien verdorben. Sie hätten nichts dagegen, mit uns zu schlafen“ – eine solche Ansicht war in den sowjetischen Truppen weit verbreitet und wurde nicht nur durch zahlreiche anschauliche Beispiele, sondern auch durch ihre unangenehmen Folgen gestützt, die bald von Militärärzten festgestellt wurden.

Die Direktive des Militärrats der 1. Weißrussischen Front Nr. 00343/ш vom 15. April 1945 vermerkte:

„Während des Aufenthalts der Truppen auf feindlichem

Territorium ist die Häufigkeit von Geschlechtskrankheiten unter

dem Militärpersonal stark angestiegen. Eine Untersuchung der

Ursachen zeigt, dass Geschlechtskrankheiten bei der deutschen

Bevölkerung weit verbreitet sind. Die Deutschen verfolgten bereits

vor dem Rückzug – und auch jetzt noch auf dem von uns

besetzten Territorium – die Taktik, deutsche Frauen absichtlich

mit Syphilis und Gonorrhoe zu infizieren, um große

Infektionsherde zur Verbreitung von Geschlechtskrankheiten unter den

Soldaten der Roten Armee zu schaffen.“

Am 26. April 1945 berichtete der Militärrat der 47. Armee:

„Im März hat sich die Zahl der Fälle von

Geschlechtskrankheiten beim Militärpersonal im Vergleich zum

Februar dieses Jahres vervierfacht. In den untersuchten Gebieten ist

zwischen 8 und 15% der weiblichen deutschen Bevölkerung infiziert.

Es wurden Fälle festgestellt, in denen der Feind gezielt

infizierte deutsche Frauen zurückließ, um

Militärangehörige anzustecken.“

Bemerkenswerte Tagebucheinträge hinterließ auch der australische Kriegsberichterstatter Osmar White, der 1944–1945 in den Reihen der 3. US-Armee unter General George Patton in Europa unterwegs war. Im Mai 1945, nur wenige Tage nach Beendigung der Kampfhandlungen, schrieb er in Berlin:

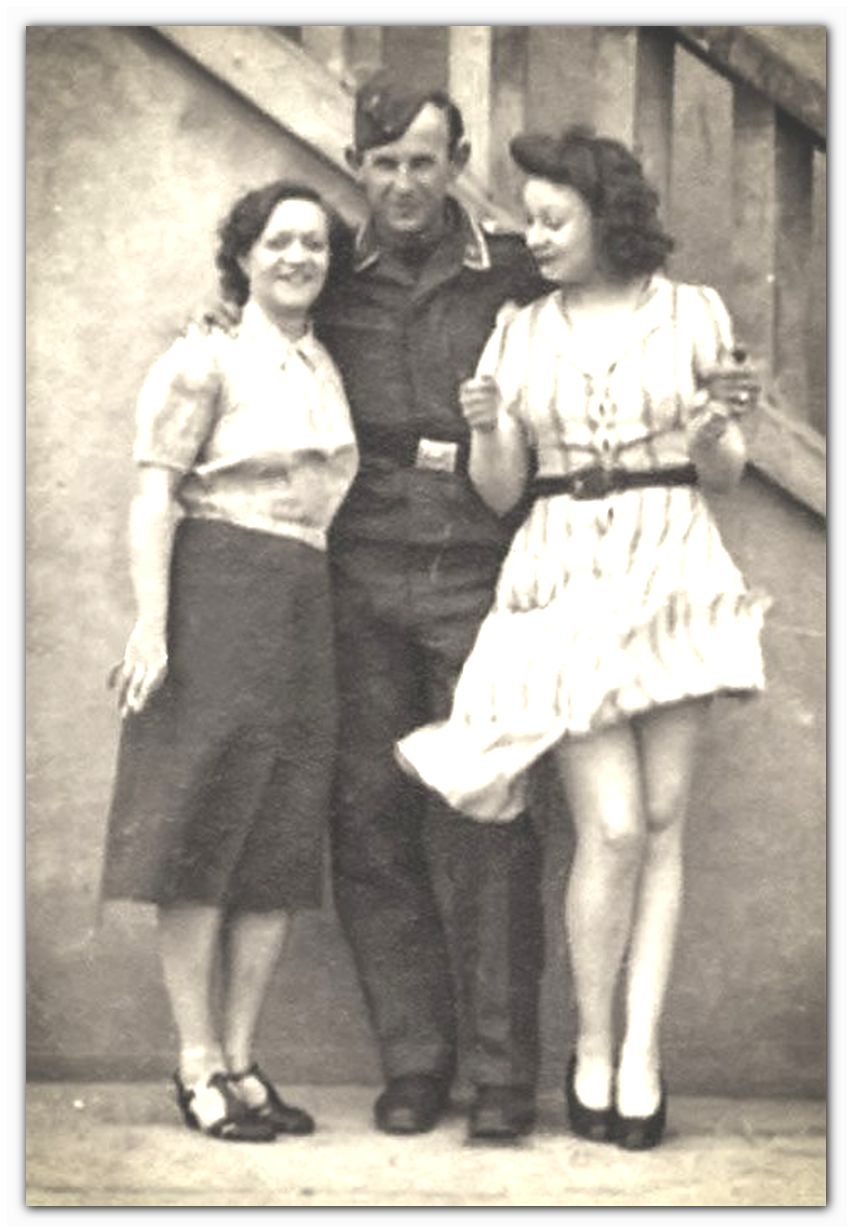

„Ich spazierte durch die Nachtlokale, beginnend mit dem Femina am Potsdamer Platz. Es war ein warmer, schwüler Abend. Die Luft roch nach Abwasser und verwesenden Leichen. Die Fassade des ‚Femina‘ war mit futuristischen Aktbildern und Werbung in vier Sprachen bedeckt. Ballsaal und Restaurant waren voller russischer, britischer und amerikanischer Offiziere, die Frauen begleiteten – oder sie verfolgten. Eine Flasche Wein kostete 25 Dollar, ein Hamburger mit Pferdefleisch und Kartoffeln 10 Dollar, eine Packung amerikanischer Zigaretten unglaubliche 20 Dollar. Die Wangen der Berlinerinnen waren stark geschminkt, die Lippen in einem Rot, als hätte Hitler den Krieg gewonnen. Viele Frauen trugen Seidenstrümpfe. Die Gastgeberin des Abends eröffnete das Konzert auf Deutsch, Russisch, Englisch und Französisch. Dies provozierte einen sarkastischen Kommentar des russischen Artillerieoffiziers neben mir. Er beugte sich zu mir und sagte in gutem Englisch: ‚Ein so schneller Übergang vom Nationalen zum Internationalen! RAF-Bomben sind ausgezeichnete Professoren, nicht wahr?‘“

Der allgemeine Eindruck, den sowjetische Soldaten von europäischen Frauen gewannen, war geprägt von Eleganz und Gepflegtheit – insbesondere im Vergleich zu den kriegsmüden, unterversorgten Landsfrauen im Hinterland, in den befreiten Gebieten und selbst im Umfeld der Kameradinnen an der Front. Die Frauen erschienen ihnen zugleich als zugänglich, berechnend, freizügig oder feige unterwürfig. Eine Ausnahme bildeten dabei Frauen aus Jugoslawien und Bulgarien.

Die strengen, enthaltsam lebenden jugoslawischen Partisaninnen wurden als Kameradinnen wahrgenommen und galten als unantastbar. Angesichts der strikten moralischen Normen in der jugoslawischen Volksarmee, so hieß es, betrachteten diese „Partisanenmädchen“ die PPH (Verpflegungs- und Feldfrauen) vermutlich als fragwürdige, verächtliche Gestalten.

Über die Bulgaren äußerte sich Boris Sluzki wie folgt:

„… Nach der ukrainischen Selbstzufriedenheit und der

rumänischen Ausschweifung überraschte unsere Truppe die

unnahbare Zurückhaltung der bulgarischen Frauen. Kaum jemand

prahlte mit Eroberungen. Es war das einzige Land, in dem Offiziere von

Männern auf Spaziergängen begleitet wurden – fast nie

von Frauen. Später waren die Bulgaren stolz, als man ihnen sagte,

dass die Russen nur in Bulgarien nach Bräuten zurückkehren

würden – dem einzigen Land, in dem sie unberührt und

rein geblieben seien.“

In anderen

Ländern, durch die die Armee der Sieger zog, genoss der weibliche

Teil der Bevölkerung hingegen keinen besonderen Respekt.

„In Europa gaben sich die Frauen als Erste geschlagen

…“, schrieb Sluzki. „Mich schockierte, verwirrte und

irritierte stets die Leichtigkeit und beschämende Offenheit

sexueller Beziehungen. Anständige Frauen wirkten, auch wenn sie

nicht käuflich waren, wie Prostituierte – durch ihre

spontane Verfügbarkeit, den Wunsch, auf Zwischenschritte zu

verzichten, und das Desinteresse an den Beweggründen der

Männer. Als hätten sie aus dem gesamten Wortschatz der Liebe

nur drei obszöne Begriffe gelernt und alles auf wenige Gesten

reduziert, was selbst bei den stumpfsinnigsten Offizieren Empörung

und Verachtung hervorrief. Die Beweggründe für

Zurückhaltung waren nicht etwa ethischer Natur, sondern beruhten

vielmehr auf der Angst vor Infektionen, öffentlicher

Bloßstellung oder ungewollter Schwangerschaft.“ Er

fügte hinzu, dass „in der Situation der Eroberung allgemeine

moralische Verwahrlosung die spezifische weibliche Verderbtheit

verdeckte und verbarg – machte sie unsichtbar und doch

beschämend.“

Doch ist diese Sichtweise tatsächlich falsch?

Als Fortsetzung des Artikels von Elena Senata, veröffentlicht auf der Website vom 10. Mai 2012, präsentieren wir den Lesern einen neuen Beitrag derselben Autorin, erschienen in einer Fachzeitschrift.

In der Endphase des Großen Vaterländischen Krieges, nach der Befreiung der sowjetischen Gebiete und Satellitenstaaten von der deutschen Besatzung sowie während der Verfolgung des sich zurückziehenden Feindes, überschritt die Rote Armee die Grenzen der Sowjetunion. Damit begann ihr siegreicher Vormarsch durch europäische Länder – sowohl durch solche, die selbst unter der sechsjährigen faschistischen Besatzung gelitten hatten, als auch durch Staaten, die Verbündete des Dritten Reiches waren, einschließlich des Territoriums des nationalsozialistischen Deutschlands. Während dieser Vorstöße nach Westen und der damit verbundenen, unvermeidlichen Kontakte mit der örtlichen Bevölkerung machten sowjetische Soldaten – die zuvor nie außerhalb ihrer Heimat gewesen waren – zahlreiche neue, oftmals widersprüchliche Erfahrungen mit anderen Völkern und Kulturen. Dabei entstanden auch stereotype Vorstellungen vom „Europa“, insbesondere vom Bild der europäischen Frau. In vielen Briefen, Tagebuchaufzeichnungen und Memoiren von Kriegsteilnehmern findet sich eine Vielzahl lyrischer, ironischer und teils ambivalenter Bemerkungen über dieses Thema.

Das erste

europäische Land, das die Rote Armee im August 1944 erreichte, war

Rumänien. In den „Notizen zum Krieg“ des Frontdichters

Boris Slutski finden sich sehr offene Formulierungen:

„Plötzlich, fast wie ein Schock, öffnet sich Constanța.

Es erscheint wie ein Traum von Glück, wie die Vorstellung vom

‚Leben nach dem Krieg‘. Restaurants. Badezimmer. Betten mit

sauberer Bettwäsche. Kämme mit Schildpatteinlagen. Frauen,

Frauen – elegante, gepflegte Frauen – europäische

Mädchen. Unsere erste Begegnung mit der Niederlage ...“

Anschließend beschreibt er seine ersten Eindrücke vom

„Ausland“: europäische Friseure, wo man sich nur mit

den Fingern die Haare wusch; das Fehlen von Waschschüsseln; das

Reinigen von Händen und Gesicht im selben Becken; Decken aus

glänzendem Material statt aus Wolle – Ekelgefühle

angesichts eines fremden Lebensstils führten zu pauschalen

Urteilen. In Constanța begegneten sowjetische Soldaten erstmals

Bordellen. Die anfängliche Begeisterung angesichts der

Möglichkeit freier sexueller Kontakte verflog rasch – nicht

nur wegen der Angst vor Infektionen oder der hohen Preise, sondern auch

aus Verachtung für käufliche Liebe. Ein prägendes

Erlebnis: Ein rumänischer Ehemann beschwerte sich beim

Kommandanten darüber, dass ein sowjetischer Offizier seine Frau

nicht wie vereinbart mit 1.500 Lei bezahlt habe. Sluzki fasst zusammen:

„Wir wussten ganz klar: So etwas dürfen wir nicht tun

...“ Vielleicht bleibt Rumänien unseren Soldaten als das

Land der Syphilis in Erinnerung …“ – und weiter:

„Gerade in Rumänien, diesem europäischen Ort,

spürten wir am deutlichsten den ‚Atem Europas‘

… stärker als irgendwo sonst.“

Der Eindruck europäischer Frauen aus Sicht sowjetischer Soldaten

Der Gesamteindruck europäischer Frauen, wie er sich bei sowjetischen Soldaten herausbildete, war folgender: schlank und elegant (im Vergleich zu den vom Krieg gezeichneten Landsfrauen im halbverhungerten Hinterland, in den befreiten Gebieten oder selbst zu den Kameradinnen in frontnaher Kleidung), zugleich jedoch leicht verfügbar, eigennützig, locker oder feige unterwürfig. Ausnahmen bildeten Jugoslawinnen und Bulgarinnen.

Die rauen und asketischen jugoslawischen Partisaninnen wurden als Genossinnen angesehen und galten als unantastbar. In Anbetracht der strengen Sitten in der jugoslawischen Armee, so mutmaßte man, „sahen die Partisaninnen unsere PWF [Feldfrauen] wohl als minderwertige Kreaturen“.

Über die Bulgarinnen schrieb Boris Sluzki:

„... Nach der ukrainischen Selbstgefälligkeit, nach der

rumänischen Ausschweifung, staunte unser Volk über die

strenge Unnahbarkeit der bulgarischen Frauen. Fast niemand prahlte mit

Eroberungen. Es war das einzige Land, in dem Offiziere beim Spaziergang

regelmäßig von Männern, fast nie von Frauen begleitet

wurden. Später waren die Bulgaren stolz, als man ihnen sagte, die

Russen würden nach Bulgarien zurückkehren – auf

Brautschau –, denn sie seien die einzigen auf der Welt, die rein

und unberührt geblieben seien.“

In anderen Ländern jedoch, durch die die Siegerarmee zog, genoss die weibliche Bevölkerung keinerlei Respekt.

„In Europa gaben sich die Frauen vor allen anderen geschlagen …“, schrieb Sluzki.

„Mich erschreckte und verwirrte stets die Leichtigkeit, ja die

beschämende Leichtigkeit der Liebesbeziehungen. Anständige

Frauen wirkten, so desinteressiert sie sich auch gaben, wie

Prostituierte – übereilt verfügbar, bemüht, alle

Zwischenschritte zu vermeiden, ohne Interesse an den Beweggründen,

die einen Mann zu ihnen führten. Wie Menschen, die aus dem

gesamten Liebesvokabular nur drei vulgäre Worte gelernt hatten,

reduzierten sie alles auf bloße Körpergesten. Das rief bei

den nüchternsten unserer Offiziere Verachtung und Abscheu hervor

… Die eigentlichen Motive waren nicht ethischer Art, sondern

Angst vor Ansteckung, vor Öffentlichkeit, vor

Schwangerschaft.“

Er fügte hinzu, dass unter den Bedingungen der Eroberung

„die allgemeine Verderbtheit die spezielle weibliche Verderbtheit

verdeckte und verbarg, sie unsichtbar und beschämend machte“.

Wie verlässlich ist dieses Bild?

Im Rahmen des Artikels von Elena Senata (veröffentlicht am 10. Mai 2012) sowie neuerer Forschungen in der Zeitschrift Rodina lässt sich ein differenziertes Bild rekonstruieren. In der Endphase des Großen Vaterländischen Krieges, bei der Befreiung sowjetischer Gebiete und dem weiteren Vorrücken in die Gebiete deutscher Verbündeter und schließlich nach Deutschland selbst, sammelten sowjetische Soldaten – die kaum Erfahrung mit Auslandsreisen hatten – vielfältige Eindrücke über andere Kulturen und insbesondere über Frauenbilder in Europa. Diese Eindrücke schlugen sich in Briefen, Tagebüchern und Memoiren nieder und waren oft von lyrischer Ironie, gelegentlich aber auch von Erschütterung geprägt.

Rumänien als erste Station

Das erste

europäische Land, das die Rote Armee im August 1944 betrat, war

Rumänien. In Boris Sluzkis „Notizen zum Krieg“ finden

sich dazu offene Worte:

„Plötzlich, fast wie aus dem Nichts, öffnete sich

Konstanza. Es deckte sich nahezu mit dem mittleren Traum vom Frieden

nach dem Krieg. Restaurants. Bäder. Betten mit sauberer

Wäsche. Klauen mit Reptilienhändlern. Frauen, Frauen –

elegante Frauen – europäische Mädchen. Unser erster

Gruß an die Niederlage …“

Es folgen

Eindrücke von hygienischen Praktiken, Friseursalons und Bordellen.

Die Begeisterung wich bald einer Mischung aus Ekel, Entfremdung und

Überdruss.

„Vielleicht erinnern sich unsere Soldaten an Rumänien als

ein Land der Syphilis …“, schrieb Sluzki. „Es war

dieser Ort, an dem wir am meisten spürten, was uns über

Europa beigebracht worden war.“

Eindrücke aus Bukarest

Oberstleutnant Fedor Smolnikow notierte am 17. September 1944 in seinem Tagebuch:

„Hotel Ambasador, Restaurant, Weinkeller. Ich sehe

Müßiggänger – sie haben nichts zu tun, sie

warten. Sie mustern mich als ‚russischen Offizier‘. Ich bin

sehr bescheiden gekleidet, fast ärmlich. Wir bleiben in Budapest.

Auch dort dasselbe. Erste-Klasse-Restaurants, verwöhntes Publikum,

schöne Rumäninnen …“

Ungarn – zwischen Widerstand und Annäherung

In Ungarn erlebte die Rote Armee auch zivilen Widerstand: Soldaten wurden aus dem Hinterhalt erschossen oder starben durch Sabotage. Dennoch war der Eindruck der weiblichen Bevölkerung nicht weniger ambivalent.

Ein ungarischer Anwalt bemerkte:

„Es ist gut, dass Russen Kinder so sehr lieben. Es ist schlecht, dass sie Frauen ebenso sehr lieben.“

Sluzki kommentierte: „Er bedachte nicht, dass auch ungarische

Frauen Russen lieben – gemeinsam mit dunkler Furcht.“

In den Memoiren von

Grigori Tschuchrai ist die Geschichte eines Hauses überliefert,

dessen Besitzer ihre Tochter auf dem Dachboden versteckten. Als sie

entdeckt wurde, erschien sie später am Tisch und verhielt sich

kokett. In der Nacht klopfte sie an die Tür des Offiziers.

„Ich als sowjetischer Offizier dachte: Eine Provokation. Ich machte die Tür nicht auf.“

Am nächsten Morgen, so die Gastgeberin, sei die Ehre der Familie

durch seine Ablehnung verletzt worden – nun sei ein Umzug

nötig.

Erfahrungen in Polen

David Samoilow schrieb:

„In Polen wurden wir kühl aufgenommen. Es herrschte

Spannung. Nur die Schönheit der Polinnen war eine Ausnahme. Doch

auch diese war von einem halben Leben in Abwehrhaltung geprägt.

Die einstigen Fans waren blass geworden und in den Schatten

getreten.“

Fazit

Die Erinnerungen sowjetischer Soldaten zeigen ein vielschichtiges und ambivalentes Bild vom Kontakt mit europäischen Frauen in der Endphase des Krieges. Zwischen Faszination, Enttäuschung, Ekel und gelegentlichem Respekt schwankten die Eindrücke. In vielen Fällen spiegeln sich darin sowohl psychologische Projektionen als auch die soziale Realität einer durch Besatzung, Gewalt und Krieg deformierten Welt.

Die Frage nach der Gewalt gegen Zivilistinnen, insbesondere durch sowjetische Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs, ist ein komplexes und emotional aufgeladenes Thema. Historische Berichte und Tagebuchaufzeichnungen dokumentieren zahlreiche Fälle von sexueller Gewalt, Plünderungen und anderen Übergriffen, die von Soldaten der Roten Armee in den besetzten Gebieten verübt wurden.bpb.de+1Wikipedia+1

Die Schätzungen über die Anzahl der Vergewaltigungen variieren erheblich. Einige Historiker, wie Barbara Johr, gehen von bis zu zwei Millionen betroffenen Frauen aus, während andere, wie Miriam Gebhardt, die Zahl auf etwa 860.000 schätzen. In Berlin allein sollen zwischen 110.000 und 800.000 Frauen betroffen gewesen sein .Wikipedia+1Wikipedia+1

Die sowjetische Führung hatte offiziell Vergewaltigungen verboten und harte Strafen angedroht. In der Praxis jedoch lag die Umsetzung dieser Vorschriften oft im Ermessen der einzelnen Kommandanten. Einige bestraften Vergewaltigungen streng, andere ignorierten sie. Erst ab Mitte 1947 wurden Maßnahmen ergriffen, um Kontakte zwischen Soldaten und der deutschen Bevölkerung zu begrenzen .WikipediaWikipedia

Zeitzeugenberichte, wie das anonyme Tagebuch "Eine Frau in Berlin", geben Einblick in das Leid der betroffenen Frauen und die Strategien, mit denen sie versuchten, sich zu schützen. Viele suchten Schutz bei einzelnen Offizieren, um sich vor Gruppenvergewaltigungen zu bewahren .Deutschlandfunk

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle sowjetischen Soldaten an solchen Verbrechen beteiligt waren. Einige versuchten, die Zivilbevölkerung zu schützen und halfen, wo sie konnten. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass viele Frauen Opfer von Gewalt wurden, was tiefe Spuren in der kollektiven Erinnerung hinterlassen hat.

Die Aufarbeitung dieser Ereignisse ist bis heute schwierig. In der Sowjetunion und später in Russland wurde das Thema lange Zeit tabuisiert. In Deutschland wurde es ebenfalls oft verdrängt, teilweise aus Scham oder aus Angst, die eigenen Kriegsverbrechen relativieren zu können.

Eine umfassende historische Aufarbeitung erfordert die Anerkennung des Leids aller Opfer und eine differenzierte Betrachtung der Geschehnisse. Nur so kann eine gerechte Erinnerungskultur entstehen, die sowohl die Verbrechen der Nationalsozialisten als auch die Übergriffe der Alliierten angemessen berücksichtigt.

Wie verhielten sich die Deutschen beim Zusammentreffen mit den sowjetischen Truppen? In einem Bericht des stellvertretenden Leiters der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee, Tschikin, an das Zentralkomitee der KPdSU vom 30. April 1945 wurde Folgendes festgehalten:

"Sobald unsere Einheiten ein Stadtviertel einnehmen, beginnt sich die Zivilbevölkerung allmählich auf die Straße zu begeben; fast alle tragen weiße Armbinden. Beim Zusammentreffen mit unseren Soldaten erheben viele Frauen die Hände, weinen und zittern vor Angst. Doch sobald sie erkennen, dass die Soldaten und Offiziere der Roten Armee keineswegs so sind, wie es die faschistische Propaganda dargestellt hatte, vergeht die Angst schnell. Immer mehr Einwohner treten auf die Straße und bieten ihre Dienste an, um ihre aufrichtige Haltung gegenüber der Roten Armee zu zeigen."

Besonders eindrücklich schilderte der Minenwerfer N. Yorlov seine Erfahrungen aus dem Jahr 1945. Er zeigte sich schockiert über das Verhalten der deutschen Bevölkerung:

"Niemand in unserer Einheit tötete Zivilisten. Wenn dies vorgekommen wäre, hätten die Vorgesetzten sofort durchgegriffen. Was die Gewalt gegen deutsche Frauen angeht, glaube ich, dass einige Berichte darüber übertrieben sind. Ich erinnere mich an einen Vorfall in einer deutschen Stadt. Eine etwa 45-jährige Frau kam zu unserem Quartier und verlangte im Namen der Zivilbevölkerung die Registrierung aller Frauen. Sie erklärte, dass sie 20 Frauen für unsere Soldaten zusammenstellen wolle. Unsere Offiziere waren empört und wiesen sie entschieden ab."