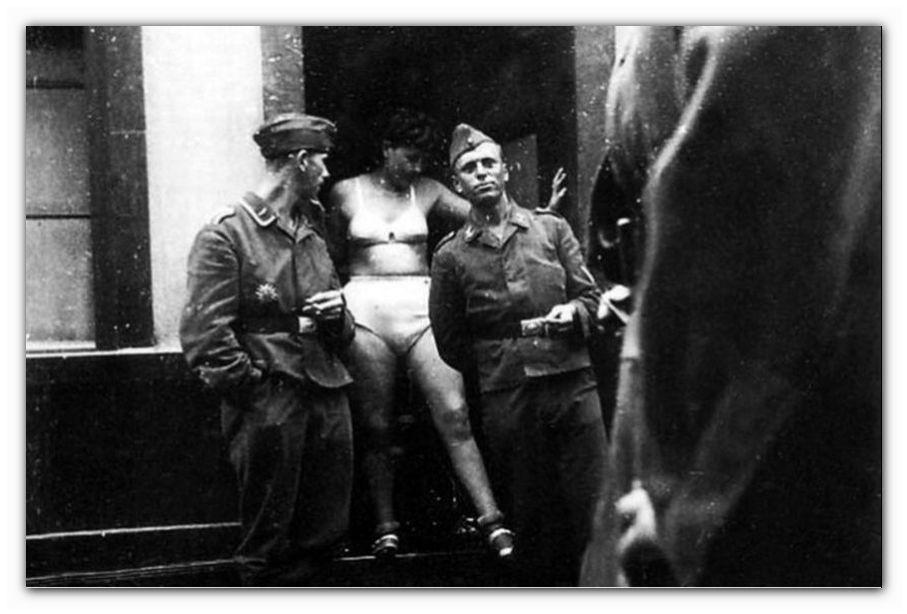

Frauen in deutscher Gefangenschaft. Wie die Nazis gefangene sowjetische Soldatinnen misshandelten

Der Zweite Weltkrieg hinterließ in der Menschheitsgeschichte tiefe Spuren. Millionen Tote, unzählige zerbrochene Leben und zerstörte Schicksale – der Krieg hatte eine verheerende Wucht. Alle beteiligten Parteien betrachteten ihre Handlungen als gerechtfertigt und stellten das Kriegsgeschehen über moralische Maßstäbe.

Achtung! Das in dieser Sammlung präsentierte Material kann als schockierend oder verstörend empfunden werden.

Besonders aufschlussreich ist die Haltung der Nationalsozialisten zu dieser Thematik – dabei ist der Holocaust noch nicht einmal berücksichtigt. Es gibt zahlreiche dokumentierte, aber auch teils ausgeschmückte Berichte darüber, was sowjetischen Frauen durch deutsche Soldaten widerfuhr.

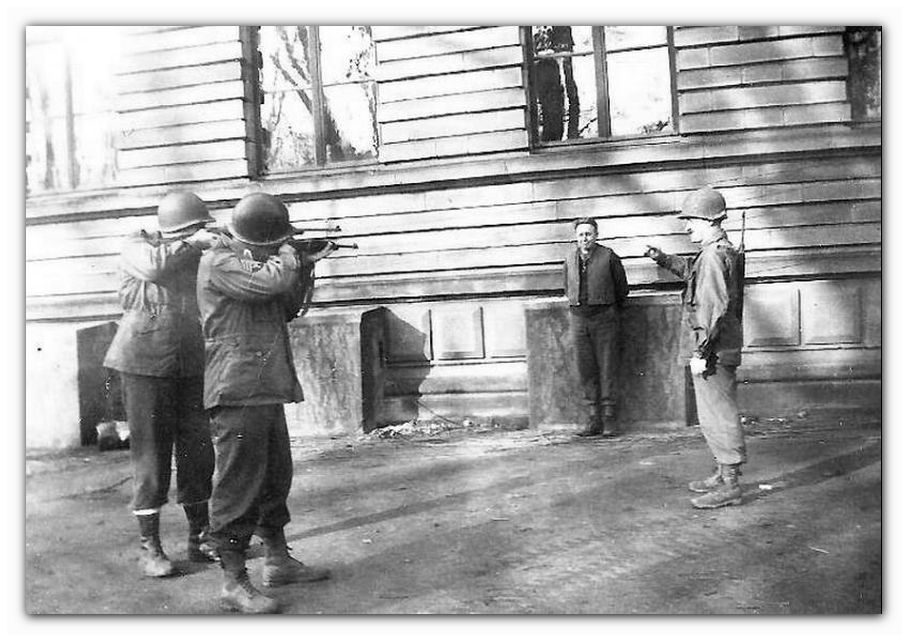

Ein ranghoher deutscher Funktionär erinnerte sich an geführte Verhöre. Auffällig ist, dass es für weibliches Militärpersonal der Roten Armee nur einen ausdrücklichen Befehl gab: „Erschießen“.

Viele handelten so, doch unter den Toten fand man immer wieder Leichen von Frauen in Uniformen der roten Armee – Soldatinnen, Sanitäterinnen oder Krankenschwestern –, deren Körper deutliche Spuren brutaler Folter aufwiesen.

Bewohner des Dorfes Smaglejewka berichteten beispielsweise, dass sie ein schwer verwundetes Mädchen gesehen hatten. Dennoch zerrten die Nazis sie von der Straße, entkleideten sie und erschossen sie.

Doch bevor sie starb, wurde sie über längere Zeit zu ihrer Qual misshandelt – ihr ganzer Körper war mit Blut bedeckt. Ähnlich gingen die Nazis auch mit Partisaninnen um: Bevor sie getötet wurden, zwang man sie oft, sich auszuziehen, und setzte sie der Kälte aus.

Weibliche Soldaten der Roten Armee in Gefangenschaft und die Deutschen waren 1 Teil

Selbst in Gefangenschaft kam es weiterhin zu sexueller Gewalt gegen die Frauen.

Die Soldaten der Roten Armee, die von Finnen und Deutschen gehalten werden, Teil 2. Juden

Und während es Offizieren der Wehrmacht offiziell untersagt war, intime Beziehungen zu Gefangenen einzugehen, verfügte das einfache Fußvolk in dieser Hinsicht über weit mehr Freiheiten.

Überlebte ein Mädchen die Misshandlungen durch eine ganze Kompanie, wurde sie anschließend meist erschossen.

Noch schlimmer war die Situation in den Konzentrationslagern. Nur in seltenen Fällen hatte ein Mädchen „Glück“, wenn sich jemand aus der Lagerleitung entschloss, sie als Dienerin zu behalten – was jedoch keineswegs vor sexuellen Übergriffen schützte.

Am berüchtigtsten war in diesem Zusammenhang das Lager Nr. 337. Dort wurden die Gefangenen stundenlang nackt in der Kälte gehalten, zu Hunderten in die Baracken gepfercht. Wer arbeitsunfähig war, wurde sofort erschossen. Im Stalag wurden täglich bis zu 700 Kriegsgefangene getötet.

Frauen wurden ebenso grausam gefoltert wie Männer – wenn nicht sogar schlimmer. In ihrer Grausamkeit hätten die Nazis der spanischen Inquisition zur Ehre gereicht.

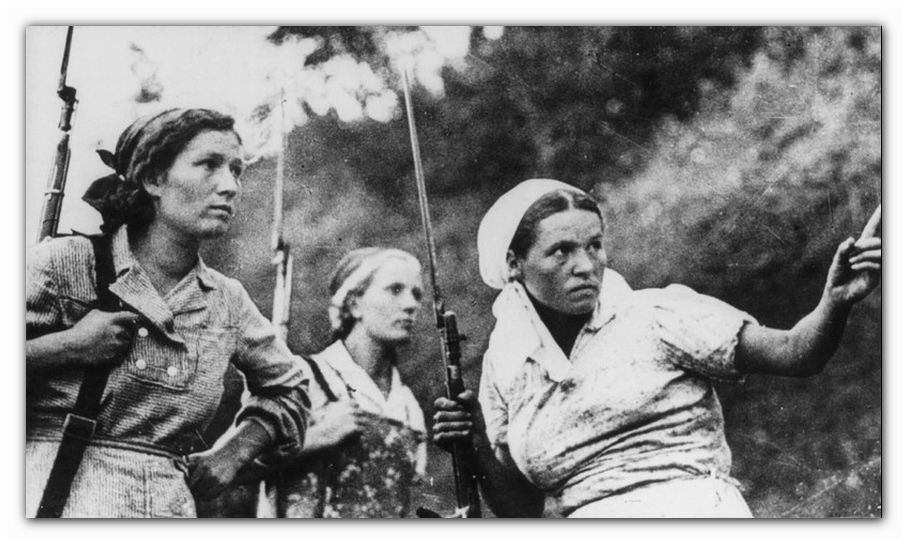

Sowjetische Soldaten wussten genau, was in den Konzentrationslagern geschah und welche Gefahr die Gefangenschaft bedeutete. Deshalb wollte niemand in Gefangenschaft geraten. Sie kämpften bis zuletzt – und der Tod erschien ihnen als der einzige Sieg in jenen entsetzlichen Jahren.

Ewiges Gedenken allen, die im Krieg gefallen sind.

Das erste Land in Europa, das die Rote Armee im August 1944 betrat, war Rumänien. In den Aufzeichnungen des Dichters Boris Sluzki heißt es:

„Ein plötzlicher Stoß ans Meer – und da ist Konstanza. Fast deckungsgleich mit dem typischen Traum vom Nachkriegs-Glück: Restaurants. Badezimmer. Betten mit frischer Wäsche. Stände mit Reptilienverkäufern.“

Weiter schildert er seine ersten Eindrücke vom Ausland: „Europäische Friseursalons, wo mit den Fingern geschäumt wird und nicht mit Bürsten. Kein Bad – nur das Waschbecken. Man wäscht sich erst die Hände und dann das Gesicht. Daunenbetten statt Decken – der Ekel vor dem Leben führte sofort zu einer Generalisierung ... In Konstanza trafen wir zum ersten Mal auf Bordelle ... Die anfängliche Begeisterung über freie Liebe verflog schnell. Nicht nur wegen der Angst vor Ansteckung und der hohen Preise, sondern auch wegen der Verachtung für die Möglichkeit, jemanden kaufen zu können ... Viele waren stolz auf Geschichten wie diese: Eine Rumänin beschwerte sich beim Kommandanten darüber, dass ein sowjetischer Offizier der Frau nicht die vereinbarten anderthalbtausend Lei gezahlt habe. Alle hatten ein klares Gewissen: ‚Sowas kann bei uns nicht sein‘ ... Wahrscheinlich wird man sich an Rumänien als das Land der Syphilitiker erinnern ... Hier, in diesem Abseits Europas, spürten unsere Soldaten am stärksten ihren Aufstieg nach Europa.“

Ein anderer sowjetischer Offizier, Oberstleutnant der Luftwaffe F. Smolnikow, hielt am 17. September 1944 seine Eindrücke aus Bukarest in seinem Tagebuch fest:

„Hotel Ambassador, Restaurant im Erdgeschoss. Ich sehe herumstreifendes, untätiges Publikum. Es wartet. Sie schauen mich an wie auf eine Kuriosität: ‚Ein russischer Offizier!‘ Ich bin sehr schlicht gekleidet – mehr als schlicht. Sollen sie nur schauen. Wir werden noch in Budapest sein. So gewiss, wie ich jetzt in Bukarest bin. Erstklassiges Restaurant. Elegantes Publikum, schöne rumänische Frauen mit herausforderndem Blick. Die Nacht verbringen wir in einem Hotel erster Klasse. Die Straßen der Hauptstadt brodeln. Keine Musik – das Publikum wartet. Die Hauptstadt, verdammt! Ich werde der Werbung nicht erliegen …“

In Ungarn traf die Rote Armee nicht nur auf bewaffneten Widerstand, sondern auch auf Verrat aus der Bevölkerung – Betrunkene und Nachzügler wurden auf Bauernhöfen getötet, manche ertränkte man in Silos. Aber „die Frauen waren nicht so verdorben wie die Rumäninnen – ihre beschämende Leichtigkeit ... Ein bisschen Liebe, ein bisschen Ablenkung, und vor allem: Angst – das half ihnen.“

Ein ungarischer Jurist sagte: „Die Russen lieben Kinder sehr. Leider lieben sie auch Frauen sehr.“ Boris Sluzki kommentierte:

„Er wollte nicht wahrhaben, dass auch die ungarischen Frauen die Russen liebten – dass neben der dunklen Angst, die Matronen und Mütter in die Knie zwang, die Zärtlichkeit der Mädchen und die verzweifelte Zärtlichkeit der Soldaten standen, die sich den Mördern ihrer Männer hingaben.“

Für die in patriarchalischen Traditionen aufgewachsenen sowjetischen Soldaten bedeuteten die lokalen Bräuche, wonach ein Mädchen vor der Heirat mit Zustimmung der Eltern Intimitäten mit mehreren Männern haben dürfe, einen Kulturschock. „Hier sagte man: ‚Wir kaufen keine Katze im Sack‘ – so erklärten es die Ungarn selbst.“

Junge, gesunde Männer wirken natürlich auf Frauen anziehend. Doch während die Leichtigkeit europäischer Sitten einige sowjetische Soldaten verführte, glaubten andere, dass Beziehungen nicht bloß auf Körperlichkeit reduziert werden dürften. Sergeant Alexander Rodin schilderte seine Eindrücke vom Besuch – rein aus Neugier – eines Bordells in Budapest, das unmittelbar nach Kriegsende weiterbetrieben wurde:

„... Nach dem Verlassen stellte sich ein widerwärtiges, beschämendes Gefühl ein – ein Gefühl der Täuschung. Das Bild einer offensichtlich verlogenen, zur Schau gestellten Weiblichkeit ließ mich nicht mehr los ... Dieses unangenehme Nachgefühl nach dem Besuch eines Bordells hatte nicht nur ich, ein junger Mann, der auf Prinzipien wie ‚kein Kuss ohne Liebe‘ erzogen worden war, sondern auch viele unserer Soldaten, mit denen ich später sprach.

Am selben Tag sprach ich mit einem hübschen ungarischen Mädchen – sie konnte irgendwie Russisch. Als sie mich fragte, ob mir Budapest gefalle, sagte ich: Ja, nur die Bordelle seien unangenehm. ‚Aber warum?‘ – fragte das Mädchen. ‚Weil das unnatürlich ist, barbarisch‘, erklärte ich. ‚Eine Frau nimmt Geld – und beginnt dann sofort zu "lieben".‘ Sie dachte kurz nach, nickte und sagte: ‚Du hast recht – Geld im Voraus ist hässlich.‘“

In Polen hinterließ das Verhalten der Bevölkerung einen anderen Eindruck. Der Dichter David Samoilow erinnerte sich:

„... In Polen herrschte eine strenge Haltung uns gegenüber. Es war schwer, sich frei zu bewegen. Jeder Fehltritt wurde hart bestraft. Ein Lichtblick war jedoch die Schönheit der polnischen Frauen. Ich kann nicht sagen, dass uns Polen als Ganzes gefallen hat – edle oder ritterliche Gesten erlebte ich dort nicht. Im Gegenteil: alles war bürgerlich, bäuerlich – die Denkweise, die Interessen. Im Osten Polens begegnete man uns vorsichtig, teils feindselig, und versuchte, von den Befreiern möglichst viel zu erlangen. Die Frauen aber waren schön und charmant, ihr Auftreten verführerisch, ihr Sprechen schmeichelhaft. Man verstand sie sofort. Sie wirkten manchmal wie betört von der groben Männlichkeit der Uniform. Ihre ausgezehrten früheren Verehrer verschwanden in den Schatten ...“

Ein anderer Frontsoldat, Alexander Rodin, schrieb:

„Mich erstaunte die Lebensfreude der Polen, die den Krieg und die deutsche Besatzung überlebt hatten. Ein Sonntagnachmittag in einem polnischen Dorf: Hübsche, gepflegte Frauen in Seidenkleidern und feinen Strümpfen – dieselben Frauen, die unter der Woche barfuß und erschöpft auf dem Hof Mist schaufeln. Sie wirkten dennoch frisch und jung, auch wenn ihre Augen schwarz umrandet waren ...“

Aus seinem Tagebuch, 5. November 1944:

„Sonntag – alle sind festlich gekleidet. Man besucht sich gegenseitig. Männer mit Filzhüten, Krawatten, Pullovern. Frauen in Seidenkleidern, leuchtenden, ungetragenen Strümpfen. Mädchen mit rosigen Wangen und lockigem, blondem Haar ... Auch die Soldaten in der Hüttenecke werden lebhafter. Doch wer sensibel ist, bemerkt schnell: Das ist eine schmerzliche Wiederauferstehung. Lautes Lachen soll zeigen, dass man nichts spürt, nicht eifersüchtig ist. Aber sind wir schlechter als sie? Was ist Glück – ein friedliches Leben? Ich habe es im zivilen Leben nie gesehen.“

Am selben Tag notierte Sergeant Nesterow:

„Heute war Feiertag. Die Polen – festlich gekleidet – kamen paarweise in dieselbe Hütte. Es war fast unangenehm. Bin ich nicht imstande, auch so zu sitzen? …“

In Österreich, wo im Frühjahr 1945 sowjetische Truppen vordrangen, begegnete ihnen eine „kapitulative Stimmung“. Ganze Dörfer hingen weiße Laken auf. Alte Frauen erhoben die Hände, sobald sie einen Soldaten in Uniform der Roten Armee sahen.

Hier, erinnerte sich Boris Sluzki, „stürzten sich die Soldaten auf die blonden Frauen“. Die Österreicher, so schrieb er, seien „nicht besonders stur“: Die meisten Bäuerinnen hatten vor der Ehe intime Erfahrungen, und die Männer galten als eitel – „galant genug, um alles, was sie wollten, von der Krone zu nehmen“, wie sie selbst sagten.

Und schließlich: Deutschland.

Die Frauen dort – Mütter, Ehefrauen, Töchter, Schwestern derer, die von 1941 bis 1944 die Zivilbevölkerung im besetzten sowjetischen Gebiet verhöhnten – erschienen in den Erinnerungen als Fremdkörper unter Flüchtlingen.

Wladimir Bogomolow beschrieb ihre Erscheinung:

„Frauen – jung und alt – mit Hüten, mit Turbanen oder Tüchern auf dem Kopf, in Mänteln mit Pelzkragen oder in zerrissenen Kleidern unverständlicher Schnitte. Viele trugen dunkle Brillen – nicht nur gegen das gleißende Mai-Licht, sondern um die Falten im Gesicht zu verbergen ...“

Wie verhielten sich die Deutschen beim Zusammentreffen mit der Roten Armee?

Im Bericht des stellvertretenden Leiters der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee, Schikin, an das ZK der KPdSU (B), datiert auf den 30. April 1945, heißt es:

„Sobald unsere Einheiten ein bestimmtes Stadtviertel besetzten, begannen nach und nach die Bewohner auf die Straßen zu gehen, fast alle mit weißen Armbinden an den Ärmeln. Beim Anblick unserer Soldaten hoben viele Frauen die Hände, weinten und zitterten vor Angst. Doch sobald sie erkannten, dass die Soldaten und Offiziere der Roten Armee nicht so handelten, wie es die faschistische Propaganda ihnen eingetrichtert hatte, verflog die Angst rasch. Immer mehr Menschen wagten sich auf die Straße, boten ihre Dienste an und versuchten auf jede erdenkliche Weise, ihre Loyalität gegenüber der Roten Armee zu demonstrieren.“

Besonders großen Eindruck auf die Sieger machte die Bescheidenheit und Vorsicht der deutschen Frauen. In diesem Zusammenhang ist die Erzählung des Mörserschützen A. A. Orlow bemerkenswert:

„Wir kamen in eine deutsche Stadt und wurden in Wohnhäusern untergebracht. Eine etwa 45-jährige Frau trat auf die Straße und bat darum, den Kommandanten zu sprechen. Sie erklärte, sie sei für das Viertel verantwortlich und habe 20 deutsche Frauen für den ‚sexuellen Dienst‘ der russischen Soldaten versammelt. Die Reaktion unserer Offiziere war empört und verletzend. Die deutsche Frau wurde mit ihrer bereiten ‚Abteilung‘ davongejagt. Uns schockierte diese Haltung der Deutschen zutiefst. Wir hatten Sabotage, Partisanenkrieg erwartet. Aber Ordnung war für dieses Volk offenbar wichtiger als alles andere. Wenn man als Sieger kam, ordneten sie sich unter – bewusst, nicht gezwungen. So funktionierte deren Psychologie ...“

Einen ähnlichen Fall schildert David Samoilow in seinen militärischen Aufzeichnungen:

„In Arendsfelde, wo wir uns gerade niedergelassen hatten, erschien eine kleine Gruppe Frauen mit Kindern. Angeführt wurden sie von einer etwa fünfzigjährigen, kräftigen deutschen Frau namens Frau Friedrich. Sie erklärte, sie sei Vertreterin der Zivilbevölkerung und bat darum, die verbliebenen Einwohner registrieren zu dürfen. Wir erwiderten, das sei erst möglich, sobald das Kommandantenbüro eingerichtet sei. ‚Das geht nicht‘, entgegnete Frau Friedrich, ‚hier sind Frauen und Kinder. Sie müssen registriert werden.‘ Die Zivilisten bestätigten unter Tränen und Rufen ihre Aussagen. Da ich nicht wusste, was zu tun sei, schlug ich ihnen vor, in den Keller des Hauses zu gehen, in dem wir untergebracht waren. Sie beruhigten sich, gingen hinunter und warteten dort auf die Behörden. ‚Herr Kommissar‘, sagte Frau Friedrich zu mir mit selbstgefälligem Ton – ich trug eine Lederjacke – , ‚wir verstehen, dass die Soldaten gewisse Bedürfnisse haben. Wir sind bereit, ihnen einige jüngere Frauen zur Verfügung zu stellen ...‘ Ich brach das Gespräch mit Frau Friedrich an dieser Stelle ab.“

Nach einem Gespräch mit Berlinerinnen am 2. Mai 1945 notierte Wladimir Bogomolow in seinem Tagebuch:

„Wir betraten eines der wenigen noch bewohnbaren Häuser. Es war ruhig, fast tot. Wir klopften und baten um Einlass. Man hörte leises Flüstern und aufgeregte Stimmen im Flur. Schließlich öffnete sich die Tür. Eine enge Gruppe deutscher Frauen, ohne Kinder, verängstigt, in sich gekehrt, verbeugte sich unterwürfig. Sie hatten Angst vor uns – man hatte ihnen gesagt, dass sowjetische Soldaten, insbesondere Asiaten, vergewaltigen und töten würden ... Angst und Abscheu standen ihnen ins Gesicht geschrieben. Doch manchmal schien es, als wollten sie unterworfen werden – so hilfsbereit, so süß lächelnd und mit freundlichen Worten kamen sie uns entgegen. Es kursierten damals Geschichten darüber, wie sowjetische Soldaten ein deutsches Haus betraten, um nach Wasser zu fragen, woraufhin die deutsche Frau sich wortlos aufs Sofa legte und ihre Strumpfhose auszog.“

„Alle deutschen Frauen seien leicht zu haben. Sie hätten nichts gegen Geschlechtsverkehr“, – eine solche Ansicht war unter den Truppen der Roten Armee weit verbreitet und wurde nicht nur durch zahlreiche Beispiele, sondern auch durch unangenehme medizinische Folgen gestützt, wie sie später von Militärärzten festgestellt wurden.

Wenn es um das Verhalten sowjetischer Soldaten in besiegten Städten ging, gab es immer wieder die gleiche Darstellung – zwischen russophober Anklage und russophiler Verteidigung: Ein Rotarmist nimmt einer deutschen Frau ein Fahrrad ab – oder hilft ihr beim Lenken. In Berlin, August 1945, war beides denkbar. Doch wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte: Sowjetische Soldaten nahmen aus verlassenen Häusern und Geschäften mit, was sie wollten – doch die deutschen Bewohner empfanden das selten als schweren Diebstahl. Natürlich kam es zu Plünderungen, aber diese wurden gerichtlich verfolgt. Niemand wollte als Sieger heimkehren, nur um wegen Diebstahls vor ein Tribunal gestellt und nach Sibirien verbannt zu werden.

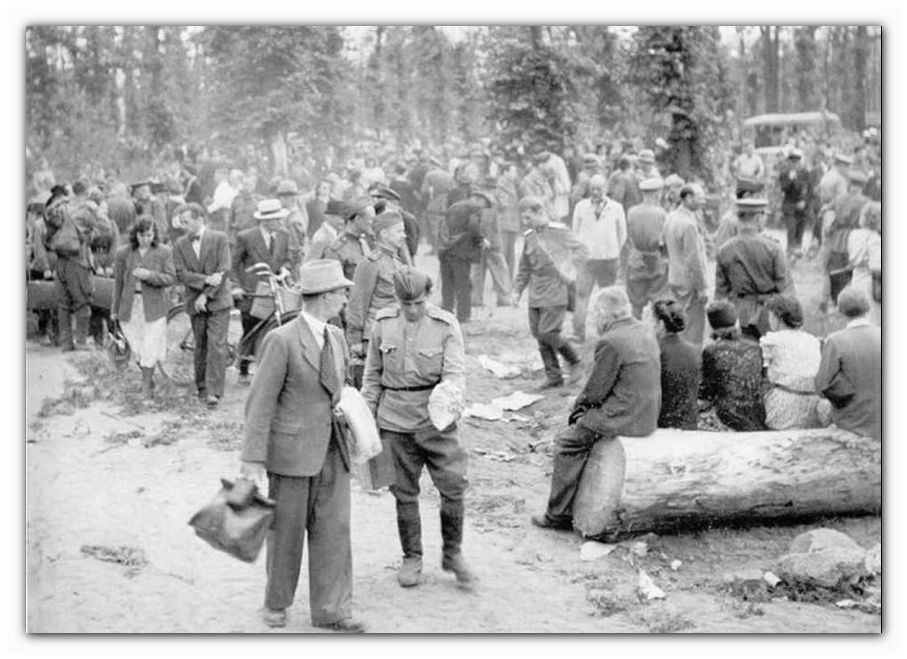

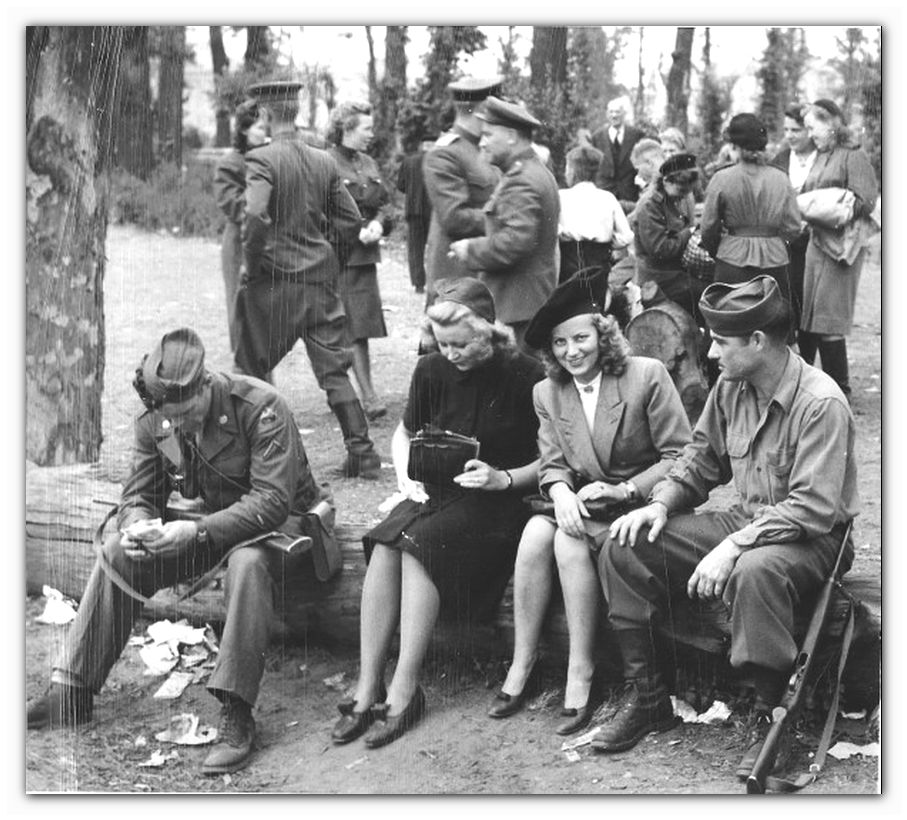

Sowjetische Soldaten kaufen auf dem Schwarzmarkt im Garten des Tiergartens. Berlin, Sommer 1945.

Doch selbst Abfall gewann an Wert. Nachdem die Rote Armee deutsches Territorium betreten hatte, wurde gemäß dem Befehl des Volkskommissariats für Verteidigung der UdSSR Nr. 0409 vom 26. Dezember 1944 allen Frontsoldaten erlaubt, einmal im Monat ein persönliches Paket in die sowjetische Heimat zu senden.

Die schwerwiegendste Disziplinarstrafe war der Entzug dieses Rechts. Das Gewicht der Sendung war genau festgelegt: für Gefreite und Unteroffiziere – 5 Kilogramm, für Offiziere – 10 Kilogramm, für Generäle – 16 Kilogramm. Dabei durfte keine der drei Seiten des Pakets 70 Zentimeter überschreiten. Dennoch gelangten auf unterschiedlichsten Wegen auch massive Gegenstände in die Heimat – darunter Teppiche, Möbel, technische Geräte und sogar Klaviere.

Bei der Demobilisierung war es Offizieren und Soldaten gestattet, alles mitzunehmen, was sie im Rahmen ihres persönlichen Gepäcks eigenständig transportieren konnten. Häufig wurden großformatige Objekte auf den Dächern von Eisenbahnwaggons befestigt. Die Transporteure kletterten mit Seilen und Haken auf die Waggons, um die Lasten hinaufzuziehen. Die Begleitpolizei duldete dies in der Regel – wie mir mein Großvater erzählte.

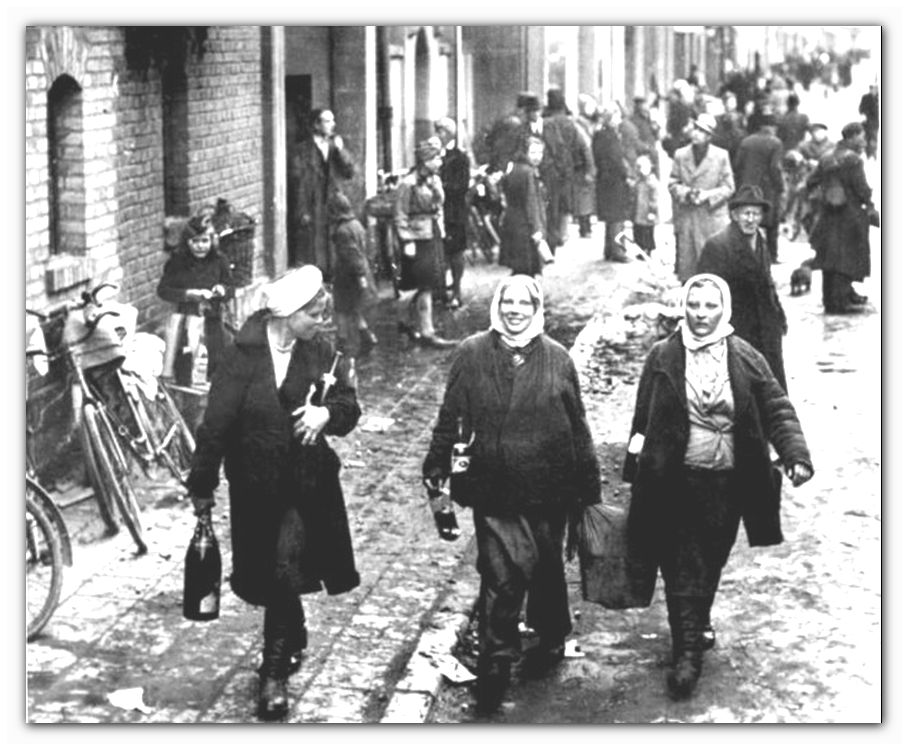

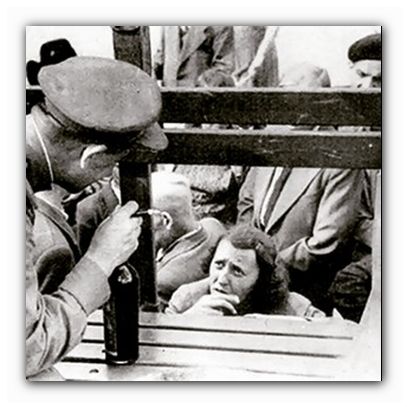

Drei sowjetische Frauen wurden in Deutschland festgenommen, als sie Alkohol aus einem verlassenen Spirituosengeschäft mit sich führten. Lippstadt, April 1945.

Während des Krieges und in den ersten Monaten nach dessen Ende verschickten die Soldaten vor allem haltbare Lebensmittelvorräte. Besonders begehrt waren die amerikanischen Trockenrationen, die aus Konserven, Hartkeksen, Pulver-Eiern, Marmelade und sogar Instantkaffee bestanden. Auch medizinische Erzeugnisse der Alliierten – insbesondere Streptomycin und Penicillin – wurden hochgeschätzt.

Amerikanische Soldaten und deutsche Jugendliche handeln und flirten auf dem Schwarzmarkt im Tiergarten.

Das sowjetische Militär im Hinterland hatte auf dem Markt keine Zeit für derartige Spielereien. Berlin, Mai 1945.

All dies war ausschließlich auf dem „Schwarzmarkt“ erhältlich, der sofort in jeder deutschen Stadt entstanden war. Auf den Flohmärkten konnte man alles kaufen – vom Auto bis zur Frau –, und die gebräuchlichsten Zahlungsmittel waren Tabak und Lebensmittel.

Die Deutschen brauchten Nahrung, während sich Amerikaner, Briten und Franzosen vor allem für Geld interessierten – die Nazi-Reichsmark, Arbeitsmarken der Besatzer sowie Devisen der alliierten Länder. Ihr Wechselkurs eröffnete enorme Gewinnmöglichkeiten und verbreitete sich rasch über das gesamte Gebiet Deutschlands.

Ein amerikanischer Soldat feilscht mit einem Unterleutnant. Foto aus dem Magazin LIFE, 10. September 1945.

Und die sowjetischen Soldaten hatten Geld. In den Augen der Amerikaner galten sie als die besten Käufer – hartnäckig, schlechte Feilscher, aber wohlhabend. Tatsächlich erhielten die sowjetischen Soldaten in Deutschland seit Dezember 1944 doppelte Gehälter: sowohl in Rubel als auch in Wechselkursmarken. Dieses System der doppelten Bezahlung wurde später wieder abgeschafft.

Bilder von sowjetischen Soldaten, die auf einem Markt verhandeln. Foto LIFE, 10. September 1945.

Das Gehalt des sowjetischen Militärpersonals hing vom Rang und der Position ab. So erhielt ein stellvertretender Militärkommandant mittleren Ranges im Jahr 1945 ein monatliches Einkommen von 1.500 Rubel sowie denselben Betrag in Wechselkursmarken. Darüber hinaus erhielten Offiziere ab der Dienststellung eines Kompanieführers zusätzlich Geldmittel zur Anwerbung deutscher Zivilarbeiter.

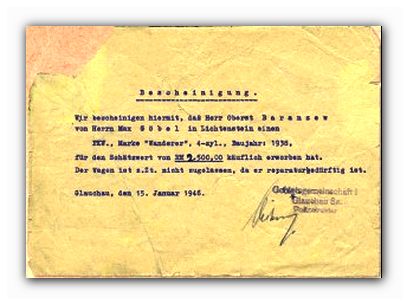

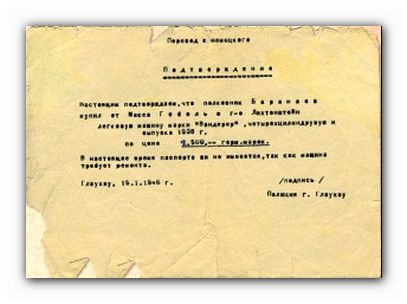

Für eine Preisvorstellung: Kaufbescheinigung eines sowjetischen Obersts über den Erwerb eines Autos von einem Deutschen für 2.500 Mark (750 sowjetische Rubel).

Das sowjetische Militär verfügte über erhebliche Geldmittel – auf dem Schwarzmarkt konnte sich ein Offizier von nur einem Monatsgehalt beinahe jeden erdenklichen Wunsch erfüllen. Zudem beglichen viele Soldaten ihre Schulden mit rückwirkend ausgezahlten Geldprämien, was bedeutete, dass sie über große Summen verfügten, selbst wenn sie einen Teil davon in Rubelbescheinigungen nach Hause schickten.

Aus diesem Grund war es schlicht unvernünftig und unnötig, das Risiko einzugehen, „unter die Verteilung zu fallen“ und für Plünderungen bestraft zu werden. Natürlich gab es gierige Einzelne, die über die Stränge schlugen, aber sie bildeten eindeutig die Ausnahme – nicht die Regel.

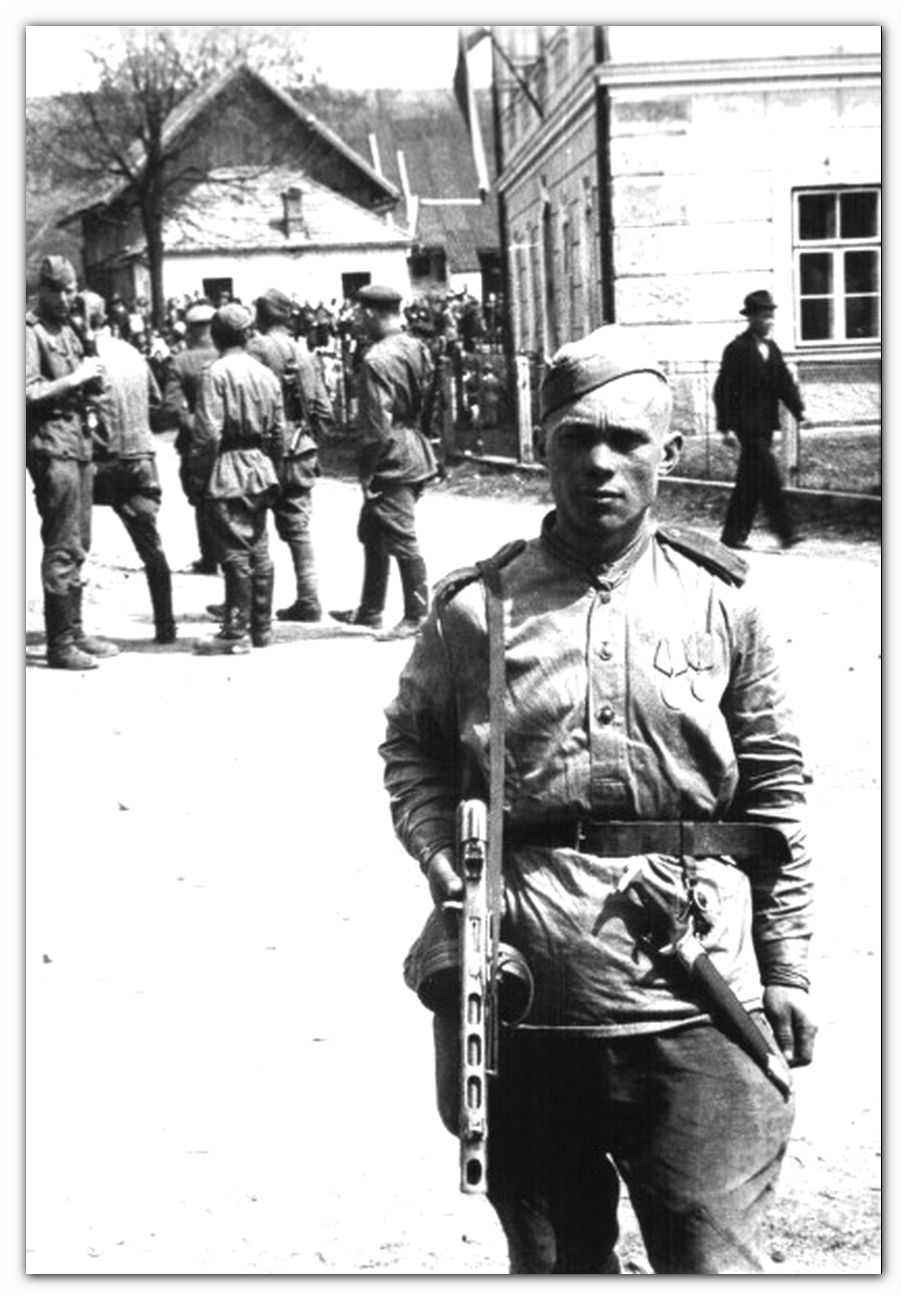

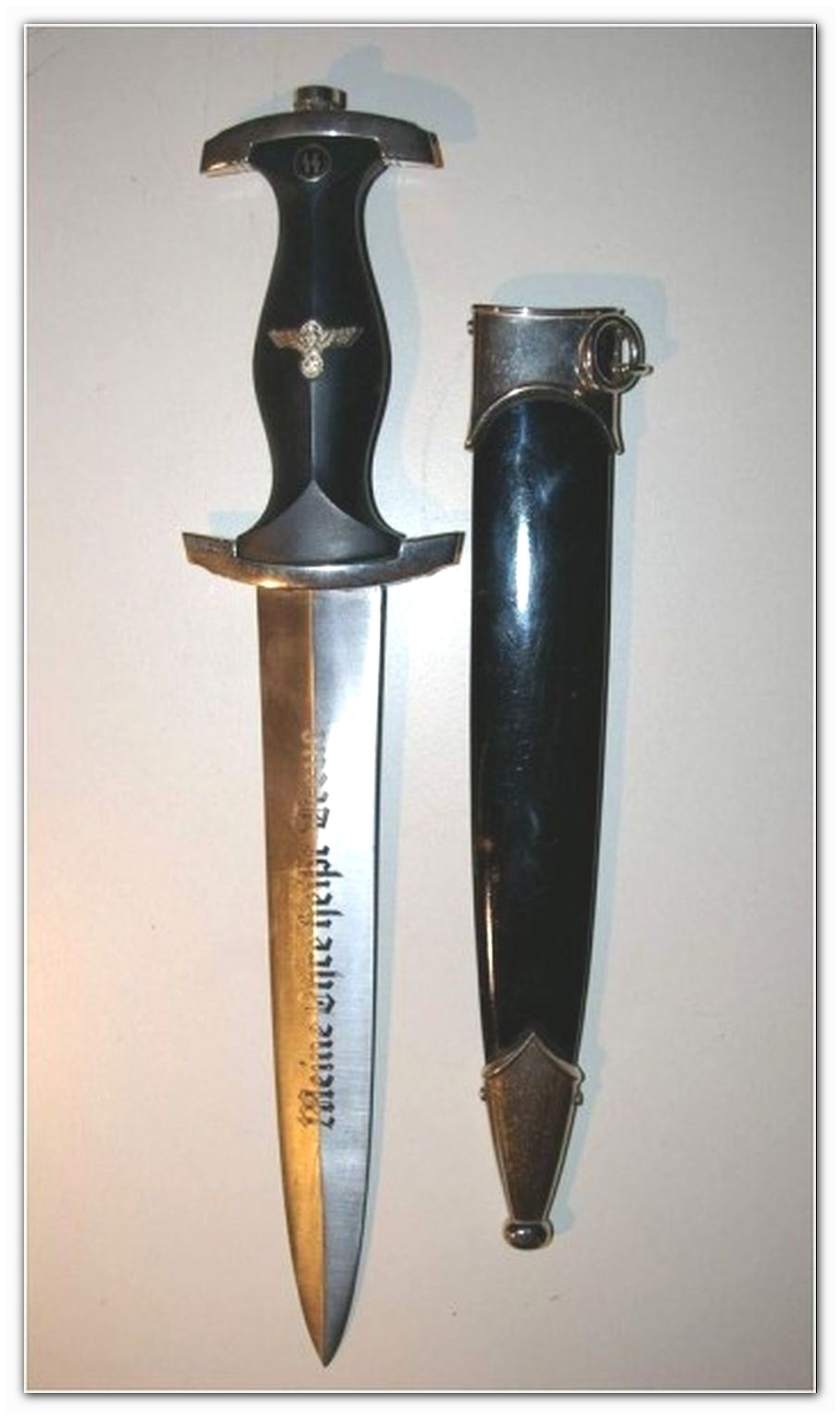

Ein sowjetischer Soldat mit einem SS-Dolch am Gürtel. Pardubice, Tschechoslowakei, Mai 1945.

Soldaten sind verschieden – und ebenso ihre Vorlieben. Manche schätzten deutsche Dolche der SS (oder der Marine, Luftwaffe usw.) besonders hoch, auch wenn sie keinen praktischen Nutzen daraus zogen. Ich selbst hielt als Kind einmal einen solchen SS-Dolch in der Hand – ein Freund meines Großvaters hatte ihn aus dem Krieg mitgebracht. Seine schwarz-silberne Ästhetik und die düstere Geschichte, die ihn umgab, haben mich tief beeindruckt.

Veteran des Großen Vaterländischen Krieges Pjotr Patzienko mit seiner Trophäe, dem Akkordeon „Admiral Solo“. Grodno, Weißrussland, Mai 2013.

Die meisten sowjetischen Soldaten schätzten einfache Dinge: Kleidung, Akkordeons, Armbanduhren, Kameras, Radios, Kristall und Porzellan. Solche Gegenstände füllten noch viele Jahre später die Regale sowjetischer Gebrauchtwarenläden. Viele dieser Dinge existieren bis heute – und niemand kennt ihre wahre Herkunft. Man sollte nicht vorschnell von Plünderung sprechen: In vielen Fällen wurden sie den Deutschen schlicht abgekauft – ehrlich und offen.

Ein besonderes Beispiel für die verzerrte Wahrnehmung der sowjetischen Soldaten bietet das bekannte Foto mit dem Titel „Der sowjetische Soldat nimmt einer Frau in Berlin ein Fahrrad ab“.

Dieses Bild wird regelmäßig verwendet, um Artikel über angebliche Brutalität sowjetischer Soldaten in Berlin zu illustrieren. Besonders rund um den 9. Mai taucht es mit beständiger Regelmäßigkeit wieder auf. Typischerweise wird es mit Beschreibungen wie „Ein sowjetischer Soldat nimmt einer Frau in Berlin ein Fahrrad ab“ oder „Plünderung in Berlin 1945“ versehen.

Das Bild selbst wurde vielfach diskutiert – doch die Argumente derjenigen, die die Version von „Plünderung und Gewalt“ in Zweifel ziehen, wirken wenig überzeugend. Einige fordern, keine voreiligen Schlüsse allein auf Basis eines Fotos zu ziehen. Andere verweisen auf die Körpersprache der abgebildeten Frau, des Soldaten und weiterer Personen im Hintergrund. Ihre Gelassenheit deutet eher auf eine alltägliche Szene hin – vielleicht versucht man nur, das Fahrrad zu reparieren.

Zudem bestehen Zweifel daran, ob es sich überhaupt um einen sowjetischen Soldaten handelt. Die Rolle auf seiner rechten Schulter wirkt ungewöhnlich, ebenso wie die Kopfbedeckung. Im Hintergrund erkennt man eine Uniform, die nicht dem sowjetischen Stil entspricht.

Dennoch bleiben all diese Einwände spekulativ und wenig überzeugend.

Ich beschloss daher, der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Jedes Foto hat schließlich einen Autor, eine Quelle, eine Erstveröffentlichung – und höchstwahrscheinlich eine originale Bildunterschrift, die zur Klärung beitragen kann.

Mir war das Bild aus dem Katalog zur Dokumentarausstellung zum 50. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion bekannt. Die Ausstellung wurde 1991 in Berlin in der „Topographie des Terrors“ eröffnet und später in St. Petersburg gezeigt. Der russische Katalog „Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion 1941–1945“ erschien 1994.

Ich selbst besitze den Katalog nicht, aber ein Kollege konnte ihn für mich finden. Das fragliche Foto ist dort tatsächlich auf Seite 257 abgedruckt – mit der typischen Bildunterschrift: „Ein sowjetischer Soldat nimmt einer Frau in Berlin ein Fahrrad ab, 1945.“

Anscheinend ist dies die wichtigste russische Quelle für dieses Foto. Seit Anfang der 2000er-Jahre taucht es in zahlreichen Publikationen und Online-Artikeln auf – stets mit demselben Titel. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es aus genau diesem Katalog seinen Weg ins Netz gefunden hat.

Als Bildquelle wird im Katalog das Bildarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz genannt. Zwar verfügt das Archiv über eine eigene Website, doch trotz intensiver Suche konnte ich das Bild dort nicht ausfindig machen.

Dafür fand ich denselben Schnappschuss im Archiv des US-amerikanischen Life-Magazins. Dort trägt er den Titel „Bike Fight“.

Bemerkenswert ist, dass das Bild in der Life-Version unbeschnitten vorliegt – anders als in der Ausstellungsversion. Dadurch treten neue Details zutage. Links im Hintergrund erkennt man beispielsweise einen Offizier, bei dem es sich eindeutig nicht um einen deutschen handelt.

Aber das Entscheidende ist die Bildunterschrift!

Ein russischer Soldat streitet sich mit einer Deutschen in Berlin um ein Fahrrad, das er ihr abkaufen wollte.

Originalbeschreibung:

„Es kam zu einem Streit, nachdem ein russischer Soldat versucht

hatte, einer deutschen Frau in Berlin ein Fahrrad abzukaufen. Nachdem

er ihr Geld dafür gegeben hatte, ging er davon aus, dass das

Geschäft abgeschlossen sei. Doch die Frau schien nicht

überzeugt.“

Das ist der Wortlaut der Originalbeschreibung. Ich erspare dem Leser weitere Einzelheiten zur Suche mit Begriffen wie „Streit“, „Deutsche Frau“, „Berlin“, „Sowjetsoldat“, „Russischer Soldat“ usw. Ich habe das Originalfoto und seine ursprüngliche Bildunterschrift gefunden. Das Foto gehört der amerikanischen Agentur Corbis. Hier ist es:

Wie man leicht erkennen kann, ist das Originalfoto vollständig – anders als in der „russischen Version“ oder der beschnittenen Life-Version, bei denen Details am rechten und linken Bildrand fehlen. Doch gerade diese Details verändern die Stimmung des Bildes grundlegend.

Und hier nochmals die vollständige Originalunterschrift:

„Russian soldier tries to buy a bicycle from a woman in Berlin, 1945. An argument ensued after a Russian soldier attempted to purchase a bicycle from a German woman in Berlin. After giving her money for the bike, he believed the deal had been concluded. The woman, however, appeared to disagree.“

Das sind die Fakten, liebe Freunde.

Wo immer man auch zu graben beginnt – Lügen, Lügen und nochmals Lügen …

Wer also hat all die deutschen Frauen vergewaltigt?

Diese Frage stellt Sergej Manukow in einem seiner Artikel. Er verweist auf die Arbeit des amerikanischen Kriminologen Robert Lilly, der die Archive des US-Militärs durchforstete. Im November 1945, so Lilly, befassten sich Militärgerichte mit 11.040 Fällen schwerer Sexualverbrechen, die von amerikanischen Soldaten in Deutschland begangen worden waren.

Andere westliche Historiker aus Großbritannien, Frankreich und den USA hingegen versuchten lange Zeit, die sowjetischen Soldaten zu belasten – mit angeblichen Beweisen, die kein Gericht akzeptiert hätte.

Eine besonders populäre These vertritt der britische Historiker Antony Beevor, einer der bekanntesten westlichen Autoren zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs.

Seiner Auffassung nach mussten westliche Soldaten deutsche Frauen nicht vergewaltigen,

da sie über begehrte Güter verfügten, mit denen sich

Einwilligung leicht „erkaufen“ ließ: Konserven,

Kaffee, Zigaretten, Nylonstrümpfe usw.

Nach Auffassung westlicher Historiker waren die meisten sexuellen Kontakte zwischen alliierten Soldaten und deutschen Frauen einvernehmlich – es handelte sich meist um Prostitution aus Not.

Damals kursierte ein sarkastisches Bonmot:

„Die Amerikaner brauchten sechs Jahre, um mit der Wehrmacht fertigzuwerden – aber nur eine Tafel Schokolade, um die deutschen Frauen zu erobern.“

Doch das Bild ist keineswegs so rosig, wie es Beevor und andere glauben machen wollen.

Die Gesellschaft der Nachkriegszeit unterschied nicht

zwischen „freiwilligem Sex“ aufgrund von Hunger und purer

Not und sexuellen Übergriffen, bei denen eine Waffe oder ein

Maschinengewehr im Spiel war.

Dass es sich bei dem gängigen Bild um eine idealisierte Darstellung handelt, hat die Historikerin Miriam Gebhardt, Professorin für Geschichte an der Universität Konstanz, eindrucksvoll klargestellt.

Bei der Arbeit an ihrem neuen Buch ging es ihr nicht darum, sowjetische Soldaten zu verteidigen oder reinzuwaschen. Ihr Hauptanliegen war es, historische Wahrheit und Gerechtigkeit wiederherzustellen.

Gebhardt hat

zahlreiche Frauen aufgespürt und interviewt, die Opfer sexueller

Gewalt durch amerikanische, britische und französische Soldaten

wurden.

Hier ist die Geschichte einer Frau, die unter amerikanischen Soldaten zu leiden hatte:

Sechs US-Soldaten kamen bei Einbruch der Dunkelheit in ein Dorf und drangen in das Haus ein, in dem Katerina V. mit ihrer 18-jährigen Tochter Charlotte lebte. Die Frauen konnten sich zunächst verstecken, doch sie hatten nicht mit der Hartnäckigkeit der Soldaten gerechnet – offensichtlich handelte es sich nicht um deren erste Tat dieser Art.

Die Amerikaner durchsuchten systematisch alle Häuser und fanden die beiden Frauen schließlich gegen Mitternacht im Schrank eines Nachbarn. Sie wurden gewaltsam herausgezerrt, auf ein Bett geworfen und vergewaltigt. Anstelle von Schokolade und Nylonstrümpfen kamen Pistolen und Maschinengewehre zum Einsatz.

Der Übergriff ereignete sich im März 1945, also nur eineinhalb Monate vor Kriegsende.

Charlotte schrie in Panik nach ihrer Mutter, doch Katerina konnte ihr nicht helfen.

Das Buch von Miriam Gebhardt enthält zahlreiche ähnliche Berichte – alle aus Süddeutschland, das sich damals in der Besatzungszone der amerikanischen Truppen befand. In diesem Gebiet lebten rund 1,6 Millionen Menschen.

Im Frühjahr 1945 wies der Erzbischof von München und Freising seine untergeordneten Priester an, alle Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Besetzung Bayerns sorgfältig zu dokumentieren. Einige dieser Aufzeichnungen aus dem Jahr 1945 wurden in den letzten Jahren veröffentlicht.

Pfarrer Michael Merksmüller aus Ramsau bei Berchtesgaden schrieb am 20. Juli 1945: „Acht Mädchen und Frauen wurden vergewaltigt.“

Pater Andreas

Weingand aus Haag an der Amper, einem kleinen Ort in der Nähe des

heutigen Münchner Flughafens, berichtete am 25. Juli 1945:

„Der traurigste Vorfall, der das Ansehen der US-Armee

beschädigt hat, waren drei Vergewaltigungen. Betrunkene Soldaten

vergewaltigten eine verheiratete Frau, eine unverheiratete und ein

16½-jähriges Mädchen.“

Der Mosburger Pfarrer Alois Schiml notierte am 1. August 1945:

„Auf Anordnung der Militärbehörden sollte an der

Tür jedes Hauses eine Liste aller Bewohner mit Altersangabe

angebracht werden. 17 vergewaltigte Mädchen und Frauen wurden in

das Krankenhaus eingeliefert. Einige von ihnen wurden mehrfach

vergewaltigt – auch durch amerikanische Soldaten.“

Aus den Berichten der Geistlichen geht hervor, dass das jüngste Opfer sieben Jahre alt war, das älteste 69.

Als das Buch von Miriam Gebhardt erschien, das sich auf diese und ähnliche Fälle stützt, löste es im März 2015 eine breite öffentliche Debatte aus. Kein Wunder: Die Autorin wagte es, in einer Phase zunehmender Spannungen zwischen Russland und dem Westen die „Befreier“ aus Übersee nicht nur kritisch zu hinterfragen, sondern auch deren Kriegsverbrechen aufzuarbeiten.

Obwohl sich Gebhardt in ihrem Buch schwerpunktmäßig mit den Verbrechen der Amerikaner beschäftigt, stellt sie klar, dass auch andere westliche Alliierten an Übergriffen beteiligt waren – wenn auch in geringerem Umfang.

Laut Gebhardt vergewaltigten amerikanische Soldaten bis zu 190.000 deutsche Frauen.

Im Vergleich dazu schnitten britische Soldaten – so die Autorin – wesentlich besser ab, jedoch nicht etwa aufgrund höherer Moral oder eines besonderen Ehrenkodex. Vielmehr war die britische Armeeführung strenger: Sie verbot sexuelle Kontakte mit deutschen Frauen ausdrücklich und kontrollierte die Einhaltung disziplinarisch.

In der französischen Armee hingegen war die Lage ähnlich chaotisch wie bei den sowjetischen Truppen. Frankreich selbst war von Deutschland besetzt worden – doch die Art der Revanche, insbesondere durch Truppen aus den französischen Kolonien in Afrika, fiel besonders brutal aus. Für diese Soldaten spielte es offenbar keine Rolle, gegen wen sich ihr Hass richtete – Hauptsache, die Opfer waren weiß.

Besonders berüchtigt war das Verhalten der Franzosen in Stuttgart, wo es im Juli 1945 zu einer regelrechten Vergewaltigungsorgie kam. Frauen wurden in U-Bahn-Schächte verschleppt und tagelang missbraucht. Je nach Quelle wurden 2.000 bis 4.000 Frauen Opfer sexueller Gewalt.

Auch die amerikanischen Soldaten, die im Mai 1945 an der Elbe auf sowjetische Truppen trafen, waren zunächst geschockt über die Dimension der deutschen Kriegsverbrechen. Ihre Wut über die Hartnäckigkeit des deutschen Widerstands vermischte sich mit einer Propaganda, die die Eroberung mit erotischer Verheißung auflud – was in vielen Fällen zu sexuellen Übergriffen führte.

Die Recherchen von Miriam Gebhardt trafen auf ein gesellschaftlich bereits vorbereitetes Klima: Angesichts der Skandale um amerikanische Kriegsverbrechen im Irak, in Afghanistan und im Gefängnis von Abu Ghraib stieg auch die Bereitschaft westlicher Historiker, das Verhalten der Alliierten während und nach dem Zweiten Weltkrieg kritisch zu hinterfragen.

Inzwischen werden in Archiven zunehmend Dokumente bekannt, die von Plünderungen durch US-Soldaten in italienischen Kirchen, der Tötung von Zivilisten und deutschen Kriegsgefangenen sowie der Vergewaltigung italienischer Frauen berichten.

Trotzdem halten sich in der Öffentlichkeit hartnäckig positive Bilder vom amerikanischen Militär. In Deutschland galten US-Soldaten noch lange als diszipliniert, großzügig und freundlich, als Kaugummi-Verteiler für Kinder und Nylonstrumpf-Spender für Frauen.

Gebhardts Buch „Als die Soldaten kamen“ trifft daher einen empfindlichen Nerv. Kritiker wie Anthony Beevor spotteten über ihre Berechnungen. Er meinte:

„Es ist nahezu unmöglich, verlässliche Zahlen zu nennen

– Hunderttausende sind mit Sicherheit übertrieben.“

Selbst wenn man die

Zahl der Kinder deutscher Frauen zugrunde legt, die von US-Soldaten

gezeugt wurden, könne man daraus keine Rückschlüsse auf

Massenvergewaltigungen ziehen – viele Beziehungen seien

freiwillig gewesen.

Und, so Beevor: „Vergessen wir nicht, wie viele deutsche Frauen

täglich an den Zäunen amerikanischer Kasernen auf Einlass

warteten.“

Gleichwohl zeigt Gebhardts Forschung, dass die amerikanischen Soldaten keineswegs nur als freundliche Besatzer auftraten – sondern auch eine Schneise sexueller Gewalt hinterließen, nicht nur im besiegten Deutschland, sondern sogar im „befreiten“ Frankreich.

Wenn im Buch „Als die Soldaten kamen“ die Amerikaner von einer deutschen Geschichtsprofessorin kritisiert werden, so geschieht dasselbe in „What Soldiers Do“ – diesmal jedoch durch eine US-amerikanische Historikerin: Mary Louise Roberts, Professorin für Geschichte an der University of Wisconsin.

„Mein Buch räumt mit dem alten Mythos vom stets anständigen amerikanischen Soldaten auf“, sagte sie. „Amerikaner hatten überall Sex – mit jeder Frau, die einen Rock trug.“

Mit Professorin Roberts zu argumentieren, war schwieriger als mit Miriam Gebhardt, denn sie verzichtete auf spekulative Hochrechnungen und konzentrierte sich ausschließlich auf belegbare Fakten. An erster Stelle stehen dabei Archivdokumente, aus denen hervorgeht, dass allein in Frankreich insgesamt 152 amerikanische Soldaten wegen Vergewaltigung verurteilt wurden – 29 von ihnen wurden hingerichtet.

Diese Zahlen erscheinen im Vergleich zur Situation im Nachbarland Deutschland zwar relativ gering, doch man darf nicht vergessen: Hinter jeder dieser Zahlen verbirgt sich ein menschliches Schicksal. Zudem handelt es sich nur um offizielle Statistiken, die lediglich die Spitze des Eisbergs erfassen.

Mit großer

Wahrscheinlichkeit wurden zahlreiche Vergewaltigungen nie gemeldet

– aus Angst, aus Scham oder weil die Opfer es für

aussichtslos hielten, gegen bewaffnete „Befreier“ Anzeige

zu erstatten.

In der Nachkriegsgesellschaft galt sexuelle Gewalt zudem häufig

als Stigma – nicht für die Täter, sondern für die

betroffenen Frauen. Deshalb schwieg die Mehrheit der Opfer.

In Frankreich verfolgten die Vergewaltiger von der anderen Seite des Ozeans oftmals andere Motive. Für viele amerikanische Soldaten schien der sexuelle Übergriff auf Französinnen ein Teil eines aufregenden Abenteuers zu sein.

Nicht wenige von ihnen hatten Väter, die im Ersten Weltkrieg in Frankreich gedient hatten – deren Geschichten romantisierten möglicherweise das Bild französischer Frauen. Einige Truppen unter General Eisenhower betrachteten ihren Aufenthalt in Frankreich als eine Art amouröses Abenteuer. Für viele galt das Land schlichtweg als ein „großes Bordell“.

Auch Militärzeitschriften wie Stars and Stripes trugen ihren Teil dazu bei: Sie veröffentlichten Fotos fröhlich lächelnder Französinnen, die amerikanische Soldaten umarmten oder küssten. Zugleich druckten sie nützliche Redewendungen auf Französisch, die beim Flirten hilfreich sein sollten: „Ich bin nicht verheiratet“, „Du hast schöne Augen“, „Du bist wunderschön“ – und vieles mehr.

Journalisten suggerierten den Soldaten teilweise ganz offen, dass sie sich nehmen könnten, was sie wollten. Es verwundert daher kaum, dass Nordfrankreich nach der Landung in der Normandie im Sommer 1944 von einer regelrechten „Welle männlicher Gier und Begierde“ überrollt wurde.

In Le Havre häuften sich die Beschwerden über amerikanische Soldaten. Im Stadtarchiv sind zahlreiche Briefe von Bürgern an den Bürgermeister erhalten, in denen sie über verschiedene Verbrechen klagen – sowohl tagsüber als auch nachts. Vergewaltigungen wurden ebenso angeprangert wie Raubüberfälle und Diebstähle.

Viele Amerikaner verhielten sich in Frankreich wie Besatzer – entsprechend kühl und feindselig war auch die Reaktion vieler Franzosen. Für nicht wenige war die „Befreiung“ durch die Amerikaner eine zweite Okkupation – in Teilen sogar brutaler als die durch die Deutschen.

Französische Prostituierte erinnerten sich später mit einem gewissen Respekt an ihre deutschen Kunden – denn im Unterschied zu den Amerikanern interessierten sich diese meist ausschließlich für Sex. Die Yankees hingegen neigten zu Gewalt, Raub und oft auch zu Mord.

Die Gefahr, sich mit amerikanischen Soldaten einzulassen, war für viele Frauen lebensbedrohlich. Insgesamt wurden 29 amerikanische Soldaten in Frankreich zum Tode verurteilt, weil sie Prostituierte ermordet hatten.

Um das Verhalten ihrer Truppen in den Griff zu bekommen, verteilten die US-Militärbehörden Flugblätter, in denen Vergewaltigung ausdrücklich verurteilt wurde. Doch die Militärstaatsanwaltschaft ging nicht sehr entschlossen vor: Nur Soldaten, die sich nicht anderweitig „schützen“ konnten, wurden tatsächlich vor Gericht gestellt.

Ein besonders düsteres Kapitel ist die rassistische Ungleichbehandlung innerhalb der amerikanischen Streitkräfte: Von den 152 verurteilten Soldaten waren 139 Schwarze – ein Verhältnis, das die damals in den USA vorherrschenden diskriminierenden Strukturen deutlich widerspiegelt.

Leben im besetzten Deutschland

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt. Wie die Menschen dort lebten, ist bis heute Gegenstand kontroverser Debatten. Viele Berichte – sowohl zeitgenössische als auch rückblickende – widersprechen sich in zentralen Punkten.

Die erste Aufgabe der Alliierten nach der Niederlage Deutschlands war die Entnazifizierung der deutschen Bevölkerung. Zu diesem Zweck wurde die gesamte erwachsene Bevölkerung des Landes einer Befragung durch den „Kontrollrat für Deutschland“ unterzogen. Das dafür verwendete Formular MG/PS/G/9a umfasste 131 Fragen. Die Teilnahme war offiziell „freiwillig“, de facto jedoch verpflichtend.

Wer sich weigerte, an der Umfrage teilzunehmen, erhielt keine Lebensmittelkarten.

Anhand der Umfrageergebnisse wurden alle Deutschen in fünf Kategorien eingeteilt: „nicht beteiligt“, „freigesprochen“, „Mitläufer“, „schuldige“ und „hauptschuldige“ Personen. Die letzten drei Gruppen mussten sich vor Gericht verantworten, wo das Ausmaß der Schuld sowie die Strafe festgelegt wurden. Die „Schuldigen“ und „Hauptschuldigen“ wurden in Internierungslager überstellt; „Mitläufer“ konnten sich durch Geldbußen oder Sachleistungen von ihrer Verantwortung freikaufen.

Diese Methode hatte jedoch erhebliche Schwächen: gegenseitiger Schutz, Korruption und bewusste Falschangaben der Befragten untergruben die Wirksamkeit des Verfahrens. Hunderttausenden ehemaligen Nationalsozialisten gelang es, sich dem Entnazifizierungsprozess mit gefälschten Papieren über die sogenannten „Rattenlinien“ zu entziehen.

Gleichzeitig betrieben die Alliierten in Deutschland eine umfassende Umerziehungskampagne. In allen Kinos wurden regelmäßig Filme über die Verbrechen des NS-Regimes gezeigt – die Teilnahme war verpflichtend, bei Fernbleiben drohte erneut der Entzug von Lebensmittelkarten. Darüber hinaus organisierten die Besatzungsbehörden Fahrten in ehemalige Konzentrationslager, bei denen die deutsche Bevölkerung vor Ort mit der Realität des Massenmords konfrontiert wurde und teilweise auch an Aufräumarbeiten teilnehmen musste.

Für viele Zivilisten waren diese Informationen ein Schock. Die nationalsozialistische Propaganda unter Goebbels hatte während der Kriegsjahre ein völlig anderes Bild des Nationalsozialismus vermittelt.

Entmilitarisierung

Nach dem Beschluss der Potsdamer Konferenz sollte in Deutschland eine vollständige Entmilitarisierung stattfinden, einschließlich der Stilllegung aller militärisch relevanten Produktionsstätten.

Die westlichen Alliierten legten diese Vorgabe jedoch unterschiedlich aus: In ihren Besatzungszonen beschränkten sie sich nicht nur darauf, bestehende Fabriken zu demontieren, sondern begannen auch damit, viele von ihnen wieder instand zu setzen. Ziel war es, die Produktionskapazitäten für die Metallverhüttung zu steigern und langfristig das militärische Potenzial Westdeutschlands zu sichern.

Im Jahr 1947 wurden in den britischen und amerikanischen Zonen über 450 vormals als Rüstungsbetriebe registrierte Werke aus den offiziellen Verzeichnissen entfernt.

Im Vergleich dazu zeigte sich die Sowjetunion in dieser Hinsicht konsequenter. Wie der Historiker Michail Semirjaga berichtet, fasste die oberste sowjetische Führung allein im Jahr nach März 1945 fast 1.000 Beschlüsse zur Demontage von insgesamt 4.389 Betrieben in Deutschland, Österreich, Ungarn und anderen europäischen Ländern. Dennoch war auch dieses Vorgehen in seinem Umfang nicht mit den Zerstörungen vergleichbar, die die deutsche Invasion auf dem Territorium der UdSSR hinterlassen hatte.

Tatsächlich belief sich der Anteil der von der Sowjetunion demontierten deutschen Industrieanlagen auf weniger als 14 % des industriellen Gesamtbestands von vor dem Krieg. Nach Angaben von Nikolai Wosnessenski, dem damaligen Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission der UdSSR, entsprachen die aus Deutschland geborgenen Sachlieferungen lediglich 0,6 % des direkten materiellen Schadens, den die Sowjetunion im Krieg erlitten hatte.

Krampfanfall

Das Thema Plünderung und Gewalt gegen Zivilisten im Nachkriegsdeutschland bleibt bis heute umstritten.

Zahlreiche Dokumente belegen, dass die westlichen Alliierten Schiffe und andere Vermögenswerte aus dem besiegten Deutschland buchstäblich in Besitz nahmen.

Auch Marschall Schukow war in die Aneignung von Trophäengut verwickelt.

Als er 1948 in Ungnade fiel, begannen sowjetische Ermittler, entsprechende Vorwürfe gegen ihn zu sammeln. Die Liste der beschlagnahmten Gegenstände umfasste 194 Möbelstücke, 44 Teppiche und Polstermöbel, sieben Kisten mit Kristallglas, 55 Gemälde aus Museen und vieles mehr – alles aus Deutschland mitgenommen.

Bei einfachen Soldaten und Offizieren der Roten Armee sind laut erhaltenen Unterlagen hingegen nur wenige Fälle dokumentierter Plünderung bekannt. Die sowjetischen Sieger beschäftigten sich meist mit praktischer „Zweckentfremdung“ – also der Aneignung herrenlosen Eigentums. Als die sowjetische Führung den Versand privater Pakete in die Heimat erlaubte, wurden vor allem Nähnadeln, Stoffreste und Werkzeuge verschickt.

Die Soldaten selbst standen diesen Trophäen oft ambivalent gegenüber. In ihren Briefen an die Familie entschuldigten sie sich nicht selten für den „Plunder“, den sie geschickt hatten.

Seltsame Berechnungen

Das problematischste Thema bleibt die Gewalt gegen Zivilisten, insbesondere gegen deutsche Frauen. Bis zur Perestroika wurde die Zahl der betroffenen Frauen mit 20.000 bis 150.000 im gesamten Deutschland angegeben.

1992 erschien in Deutschland das Buch Befreier und Befreite der Feministinnen Helke Sander und Barbara Johr. Darin wurde erstmals eine andere Zahl genannt: zwei Millionen. Diese Zahl basiert auf einer Hochrechnung: Statistiken aus nur einer Klinik wurden auf ganz Deutschland übertragen – eine methodisch fragwürdige Vorgehensweise.

2002 griff Anthony Beevor diese Zahl in seinem Buch Berlin – Der Untergang 1945 auf. 2004 erschien das Buch auch in Russland und trug wesentlich zur Verbreitung des Mythos von der angeblichen Brutalität sowjetischer Soldaten in Deutschland bei.

Tatsächlich wurden solche Vorfälle in sowjetischen Dokumenten als „Notfälle“ und „unmoralische Erscheinungen“ eingeordnet. Es gibt bis heute keine verlässliche Gesamtzahl; viele Quellen bleiben unter Verschluss. Der Bericht des Militärstaatsanwalts der 1. Weißrussischen Front dokumentiert für den Zeitraum vom 22. April bis 5. Mai 1945 bei einer Truppenstärke von 908.500 nur 124 Vergehen gegenüber der Zivilbevölkerung, darunter 72 Vergewaltigungen. 72 Fälle auf fast eine Million Soldaten – angesichts solcher Zahlen ist die Behauptung von zwei Millionen Opfern offensichtlich nicht haltbar.

Auch in den westlichen Besatzungszonen kam es zu Diebstählen und Übergriffen auf die Zivilbevölkerung. Mörsermann Naum Orlow erinnerte sich in seinen Memoiren: „Die Briten, die uns bewachten, kauten unbekümmert Kaugummi – eine Neuheit für uns – und prahlten mit ihren Trophäen, darunter auch erbeutete Armbanduhren …“

Osmar White, ein

australischer Kriegsberichterstatter, der sowjetischen Soldaten

durchaus kritisch gegenüberstand, schrieb 1945:

„In der Roten Armee herrscht konservative Disziplin. Es gab nicht

mehr Raub, Vergewaltigungen und Einschüchterung als anderswo.

Vieles wurde durch Nervosität, die rauen Umgangsformen russischer

Soldaten und ihre Vorliebe für Wodka überzeichnet oder

verzerrt. Eine Frau, die mir die meisten Geschichten über

sowjetische Brutalität erzählte, musste später

einräumen, dass sie selbst nur mit eigenen Augen gesehen hatte,

wie betrunkene Offiziere der Roten Armee in die Luft und in Flaschen

schossen.“

Ein Albtraum in der Gefangenschaft

Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener durch die Wehrmacht war erschütternd – noch grausamer aber war das Schicksal der in Gefangenschaft geratenen Soldatinnen.

In seinen Erinnerungen berichtet der deutsche Offizier Bruno Schneider von den Befehlen, die seine Einheit vor dem Einsatz an der Ostfront erhielt. Der Befehl in Bezug auf weibliches Militärpersonal lautete kurz und eindeutig: „Erschießen!“

Viele Einheiten befolgten diesen Befehl. Unter den in den Kämpfen Gefallenen und Eingekesselten wurden immer wieder Leichen von Frauen in Uniformen der Roten Armee gefunden – Sanitäterinnen, Krankenschwestern, Funkerinnen. Spuren an ihren Körpern zeugten von schwerer Folter, bevor sie erschossen wurden.

Bewohner des Dorfes Smagleewka (Gebiet Woronesch) berichteten nach der Befreiung 1943 von einem grausamen Fall zu Beginn des Krieges. Ein schwer verwundetes Mädchen der Roten Armee wurde auf der Straße gefunden. Die deutschen Soldaten zogen sie aus, schleppten sie von der Straße und erschossen sie.

An ihrem Körper fanden sich entsetzliche Spuren der Folter: Die Brust war amputiert, das Gesicht und ein Arm vollständig verstümmelt. Der Körper war eine blutige Masse. Ähnlich grausam gingen die Nazis mit Zoya Kosmodemjanskaja um. Vor der demonstrativen Hinrichtung hielten sie sie stundenlang nackt in der Kälte.

Gefangene Frauen in den Lagern

Auch in den Konzentrationslagern erwartete gefangene Soldatinnen das Grauen. Zunächst wurden sie „aussortiert“: Schwache, Verwundete und erschöpfte Frauen wurden ermordet, die übrigen für schwerste Zwangsarbeit eingesetzt.

Die Behandlung sowjetischer Soldatinnen in deutscher Gefangenschaft gehört zu den grausamsten Kapiteln des Zweiten Weltkriegs – und doch bleibt ihre Geschichte bis heute weitgehend unbekannt.

Zusätzlich zu diesen Gräueltaten kam es weiterhin zu Vergewaltigungen von Frauen der Roten Armee. Höheren Dienstgraden der Wehrmacht war es zwar offiziell verboten, intime Beziehungen zu Slawinnen einzugehen, doch inoffiziell geschah dies dennoch. Soldaten einfacher Ränge hatten hierbei mehr Freiheiten. Wurde eine Soldatin der Roten Armee oder eine Sanitäterin entdeckt, so konnte es vorkommen, dass sie von einer ganzen Kompanie vergewaltigt wurde. Überlebte sie dies, wurde sie oftmals erschossen.

In Konzentrationslagern kam es ebenfalls zu systematischen sexuellen Übergriffen. Lagerkommandanten suchten sich häufig die attraktivsten Gefangenen aus und missbrauchten sie für „Dienste“. Auch Lagerärzte wie Dr. Orliand im Kriegsgefangenenlager Nr. 346 bei Krementschug beteiligten sich daran. Die Wärter vergewaltigten regelmäßig weibliche Häftlinge.

Besonders grausam war das Lager Nr. 337 bei Baranowitschi. Dessen Kommandant Yarosh sagte 1967 vor einem Tribunal aus.

Das Lager war berüchtigt für seine besonders harten und unmenschlichen Bedingungen. Sowohl weibliche als auch männliche Kriegsgefangene wurden dort stundenlang nackt in der Kälte festgehalten. Hunderte von ihnen wurden gleichzeitig in verlauste Baracken gepfercht. Wer dabei zu Boden ging, wurde sofort erschossen. Täglich kamen im Lager Nr. 337 über 700 Kriegsgefangene ums Leben.

Weibliche Gefangene wurden auf besonders grausame Weise gefoltert – Methoden, für die selbst die Folterknechte der Inquisition hätten neidisch sein können: Sie wurden aufgespießt, mit Pfeffer gefüllt und anderweitig sadistisch misshandelt. Viele Lagerkommandanten zeigten eindeutige sadistische Züge. Der Kommandant des Lagers Nr. 337 war unter Gefangenen als „Kannibale“ bekannt.

Das Bild der europäischen Frau in der Wahrnehmung der Rotarmisten

In Ergänzung zum Artikel von Elena Senjawskaja, der am 10. Mai 2012 auf der Website erschien, sei ein weiterer Beitrag derselben Autorin in einer Fachzeitschrift empfohlen.

Mit dem Übergang der sowjetischen Truppen über die Grenzen der UdSSR begann in der letzten Phase des Großen Vaterländischen Krieges ihr Vormarsch durch Europa – durch Länder, die jahrelang unter deutscher Besatzung gelitten hatten, sowie durch Staaten, die als Verbündete des Dritten Reichs fungierten. In dieser Phase kam es zu zahlreichen Kontakten mit der einheimischen Bevölkerung. Für die meisten sowjetischen Soldaten, die nie zuvor im Ausland gewesen waren, bedeutete dies eine Fülle neuer und widersprüchlicher Eindrücke von anderen Kulturen und Menschen. Dabei bildete sich ein spezifisches ethnopsychologisches Bild vom „Europäer“ – insbesondere vom europäischen Frauenbild.

In Briefen, Tagebüchern und Memoiren vieler Kriegsteilnehmer finden sich Bemerkungen über Frauen, in denen sich oft lyrische und zynische Töne abwechseln.

Erste Eindrücke in Rumänien

Das erste Land, das die Rote Armee im August 1944 betrat, war Rumänien. In Boris Slutskys Notizen über den Krieg finden sich dazu charakteristische Zeilen:

„Plötzlich, fast ans Meer gedrängt, öffnet sich

Constanța. Es gleicht fast dem mittleren Traum von Glück und dem

Leben nach dem Krieg: Restaurants, Badezimmer, Betten mit sauberer

Bettwäsche, Verkäufer von Reptilien ... Und – Frauen.

Gescheite Frauen in einer Stadt, europäische Mädchen –

das erste Eingeständnis, das wir dem Besiegten abrangen ...“

Seine ersten Eindrücke aus dem „Ausland“ beschreibt er weiter:

„Wo der Dreck an den Händen bleibt, wäscht man sich

danach das Gesicht. Federbetten statt Decken. Aus Ekel gegenüber

dem Alltag wurden sofort Verallgemeinerungen gezogen ...“

In Constanța kamen die sowjetischen Soldaten erstmals mit dem Phänomen öffentlicher Bordelle in Kontakt. Die anfängliche Begeisterung über diese „freie Liebe“ wich rasch Enttäuschung. Nicht nur Angst vor Ansteckung und hohe Preise, sondern auch Verachtung über das „Kaufen eines Menschen“ überwogen. Ein Beispiel: Eine Rumänin beschwerte sich bei der Kommandantur, dass ein sowjetischer Offizier ihre Frau nicht bezahlt habe – vereinbart waren 1.500 Lei.

„Ein Gefühl des Unmöglichen“, schrieb Slutsky, „prägte sich in uns ein. Vielleicht blieb Rumänien in der Erinnerung vieler Soldaten als das Land der Syphilitiker – ein Rückzugsgebiet Europas, in dem unsere Soldaten erstmals das Gefühl hatten, sich in Europa zu befinden.“

Beobachtungen in Bukarest

Oberstleutnant der Luftwaffe Fjodor Smolnikow schrieb am 17. September 1944 in sein Tagebuch:

„Hotel Ambassador, Restaurant im Erdgeschoss. Ich beobachte das

müßige Publikum. Sie tun nichts – sie warten. Sie

schauen mich an wie auf eine Kuriosität. ‚Ein russischer

Offizier!‘ Ich bin sehr schlicht gekleidet, fast ärmlich.

Aber wir kommen noch nach Budapest.“

Er beschrieb die

Straßen Bukarests als chaotisch, die Restaurants voll mit

aufreizend gekleideten Rumäninnen. Der Eindruck: westlicher

Überfluss, aber ohne Ordnung oder Musik. Seine Eindrücke

mischen sich mit Ironie und Entfremdung:

„Kapital, verdammt. Ich werde den Werbeslogan nicht los …“

In Ungarn sah sich die Rote Armee nicht nur bewaffnetem Widerstand gegenüber, sondern war auch hinterrücks durch Teile der Zivilbevölkerung bedroht. Betrunkene Soldaten und Nachzügler wurden auf Bauernhöfen erschlagen oder erhängt aufgefunden. Die Frauen verhielten sich anders als in Rumänien – weniger offen, aber dennoch mit einer Mischung aus Scheu, Angst und unterdrücktem Interesse. „Ein wenig Liebe, ein wenig Ablenkung und vor allem Angst halfen“, heißt es in zeitgenössischen Berichten.

Ein ungarischer Jurist formulierte es so: „Die Russen lieben Kinder sehr. Sie lieben Frauen sehr.“ Boris Sluzki kommentierte dazu: „Was dabei nicht bedacht wird: Auch ungarische Frauen empfanden Zuneigung gegenüber Russen – trotz der düsteren Angst, die Mütter auf die Knie zwang und Familien entzweite. Es gab auch die Zärtlichkeit der Mädchen und die verzweifelte Sanftheit der Soldaten, die sich den Mördern ihrer Männer hingaben.“

Grigori Tschuchrai schildert in seinen Erinnerungen eine Episode aus Ungarn. Eine Einheit war in einem Haus einquartiert. Während eines Festes gaben die Gastgeber – vom russischen Wodka ermutigt – zu, ihre Tochter auf dem Dachboden versteckt zu haben. Die sowjetischen Offiziere reagierten empört: „Was denkt ihr euch? Wir sind keine Faschisten!“

Die Situation entspannte sich bald: Ein mageres Mädchen namens Mariyka erschien, setzte sich an den Tisch, aß mit großem Appetit und begann bald zu flirten. Beim Abschied wurde ein Trinkspruch auf „Borotshaz“ – Freundschaft – ausgebracht. Offenbar hatte Mariyka ihn verstanden, denn sie erschien später in Unterwäsche in Tschuchrais Zimmer.

„Ich verstand sofort, dass dies eine Art Test war“, schrieb er. „Sie erwarteten, dass ich auf Mariykas Reize reagieren würde. Aber ich ließ mich nicht provozieren – ihre Reize gefielen mir ohnehin nicht – und schickte sie fort.“

Am nächsten Morgen bemerkte er, dass die Hausherrin beim Tischdecken nervös wirkte. „Die Provokation ist gescheitert“, dachte er. Doch der ungarische Dolmetscher lachte und erklärte: „Das war keine Provokation! Es war ein freundlicher Brauch. Jetzt giltst du hier nicht mehr als vollwertiger Mensch. Du wirst dir eine neue Unterkunft suchen müssen.“

Warum sie ihre Tochter auf dem Dachboden versteckten? Aus Angst. In Ungarn, so hieß es, sei es üblich, dass ein Mädchen vor der Heirat mit Zustimmung der Eltern mit mehreren Männern intim sein darf. „Hier sagt man: Man kauft keine Katze im Sack.“

Junge, gesunde Männer ziehen Frauen auf natürliche Weise an. Doch die vermeintlich freizügige europäische Moral führte bei manchen sowjetischen Soldaten zur Enthemmung, während andere genau das Gegenteil empfanden – dass Liebe mehr sein müsse als bloße Körperlichkeit.

Sergeant Alexander

Rodin schilderte in seinem Tagebuch einen Besuch in einem Budapester

Bordell, das wenige Stunden nach der Einnahme der Stadt noch in Betrieb

war – aus Neugier, wie er betonte:

„... Nach dem Verlassen des Hauses blieb ein ekelhaftes,

peinliches Gefühl zurück. Das Bild dieser offenkundigen,

ungeschickten Nachahmung von Zuneigung durch die Frauen ging mir nicht

aus dem Kopf. Es war nicht nur mir so ergangen – viele meiner

Kameraden empfanden ähnlich. Ich war mit Grundsätzen

aufgewachsen wie: ‚Kein Kuss ohne Gefühl‘.“

An demselben Tag sprach Rodin mit einem hübschen ungarischen Mädchen, das Russisch konnte. Auf seine Bemerkung, Budapest gefalle ihm, nur die Bordelle seien widerlich, fragte sie erstaunt: „Warum?“ – „Weil es unnatürlich ist“, erklärte er. „Eine Frau nimmt Geld und beginnt sofort zu ‚lieben‘.“

Das Mädchen dachte kurz nach, nickte dann und antwortete: „Du hast recht – Geld im Voraus ist wirklich hässlich.“

Polen hinterließ einen anderen Eindruck. Der Dichter David Samoilow schrieb: „... in Polen hielt man uns streng. Es war schwer, sich frei zu bewegen. Und Fehltritte wurden hart bestraft.“ Der einzige positive Eindruck, den er erwähnte, war die Schönheit der polnischen Frauen: „Ich kann nicht sagen, dass mir Polen gefallen hat“, notierte er, „denn ich habe dort nichts Edles oder Ritterliches erlebt. Im Gegenteil, alles wirkte bürgerlich, bäuerlich – sowohl in den Begriffen als auch in den Interessen. Die Frauen aber waren tröstlich schön und kokett, fesselten uns mit ihrem Benehmen, mit gurrenden Worten, in denen plötzlich alles verständlich wurde – und sie selbst waren, wie es schien, der rauen Kraft der Männer oder der Soldatenuniform verfallen. Ihre blassen, mageren Ex-Verehrer, die mit zusammengebissenen Zähnen am Rand standen, traten für einen Moment in den Schatten ...“

Doch nicht alle

Eindrücke polnischer Frauen waren romantischer Natur. Am 22.

Oktober 1944 notierte Unterleutnant Wladimir Gelfand in seinem Tagebuch:

„Die schönen Frauen Polens – stolz bis zur

Überheblichkeit … Man erzählte mir: Sie umwarben

unsere Soldaten und Offiziere, lockten sie in ihre Betten – und

schnitten ihnen dort mit Rasierklingen die Genitalien ab,

erwürgten sie mit bloßen Händen, und ihre Augen waren

wahnsinnig und kratzten. Verrückte, wilde, grausame Frauen! Man

muss auf der Hut sein und darf sich nicht von ihrer Schönheit

blenden lassen. Die Polen sind schön – aber ihre

Schönheit ist grausam.“

Doch seine

Einschätzungen waren keineswegs einheitlich. Am 24. Oktober

notierte er ein anderes Erlebnis in einem polnischen Dorf:

„Heute begegnete ich mehreren schönen Polinnen, die sich

über den Mangel an Männern in Polen beklagten. Sie nannten

mich ‚Pan‘, waren freundlich, aber gingen nicht weiter. Als

ich einer von ihnen auf die Schulter tippte und scherzhaft sagte, dass

es in Russland viele Männer gebe, wich sie zur Seite aus und

antwortete, dass es auch hier Männer gäbe. Wir

verabschiedeten uns per Handschlag. Wir haben uns also nicht verstanden

– aber die schönen Mädchen, auch wenn sie Polinnen

waren, blieben in Erinnerung.“

Einen Monat

später, am 22. November, beschrieb er seine Eindrücke von

Minsk-Mazowiecki, der ersten polnischen Großstadt, die er sah.

Neben der architektonischen Schönheit und den auffallend vielen

Fahrrädern in allen Gesellschaftsschichten widmete er der lokalen

Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit:

„Lärmende Müßiggänger, Frauen – die

Nummer eins – mit weißen, hoch aufgesteckten

Spezialhüten, die wie aus der Luft gefallen wirkten. Sie sahen aus

wie vierzig, überraschten aber mit ihrer Frische. Männer mit

dreieckigen Mützen oder Hüten – fett, leer, in

großer Zahl. Geschminkte Lippen, gezogene Augenbrauen,

Selbstgefälligkeit, extreme Zartheit … Wie anders ist das

als das natürliche Leben eines Menschen. Es scheint, als lebten

und bewegten sich diese Menschen nur im Wunsch, gesehen zu werden

– und als würde alles vergehen, sobald der letzte Zuschauer

die Stadt verlassen hat …“

Nicht nur die Einwohner der Städte, sondern auch die Dorfbewohner Polens hinterließen einen starken, wenn auch widersprüchlichen Eindruck. „Die Vitalität der Polen, die die Schrecken des Krieges und der deutschen Besatzung überlebt hatten, war bemerkenswert“, erinnert sich Alexander Rodin. „Sonntagnachmittag in einem polnischen Dorf: schöne, elegant gekleidete Polinnen in Seidenkleidern und Strümpfen, die unter der Woche als einfache, barfüßige Bäuerinnen unermüdlich auf dem Hof arbeiteten. Selbst ältere Frauen wirkten frisch und jugendlich, obwohl dunkle Ringe ihre Augen umrahmten …“

In seinem Tagebuch notierte Rodin am 5. November 1944:

„Sonntag. Die Bewohner sind fein gekleidet. Sie besuchen sich

gegenseitig. Männer tragen Hüte, Krawatten, Pullover. Frauen

erscheinen in Seidenkleidung, mit hellen, ungetragenen Strümpfen.

Mädchen mit rosigen Wangen – 'Panienki'. Schöne,

gelockte Frisuren … Auch die Soldaten in der Ecke der Hütte

sind aufgeregt. Aber jeder Feinfühlige merkt: Das ist eine

schmerzhafte Wiederbelebung. Alle lachen laut, um zu zeigen, dass es

ihnen nichts ausmacht – als wollten sie sich selbst davon

überzeugen, dass sie nicht neidisch sind. Sind wir schlechter als

sie? Wer weiß, was Glück ist – ein friedliches Leben!

Ich jedenfalls habe es im zivilen Leben nie gekannt …“

Sein Kamerad, Unteroffizier Nikolai Nesterow, schrieb am selben Tag in sein Tagebuch:

„Heute war Ruhetag. Die Polen, gut gekleidet, versammelten sich

in einer Hütte, saßen in Paaren zusammen. Irgendwie

fühlte man sich fehl am Platz. Kann ich denn so sitzen?“

Galina Jartsewa,

eine Soldatin der Roten Armee, äußerte sich deutlich

kritischer über die „europäische Moral“ und

sprach von einem „Fest während der Pest“. Am 24.

Februar 1945 schrieb sie an einen Freund von der Front:

„Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, kann man hübsche

Päckchen mit Trophäen schicken. Es gibt hier genug. Uns

gehört es – ausgezogen und entkleidet. Und was? Ich habe

Städte gesehen, Männer und Frauen – wenn man sie

anschaut, kommt so viel Bitterkeit, so viel Hass! Sie flanieren,

lieben, leben – und du marschierst und befreist sie. Sie lachen

über die Russen: ‚Schwein!‘ Ja, ja! Bastarde …

Ich mag niemanden außer der UdSSR, außer den Menschen, die

bei uns leben. An Freundschaft mit Polen oder Litauern glaube ich nicht

…“

In Österreich, wohin die Rote Armee im Frühjahr 1945 vordrang, war von Anfang an eine „allgemeine Kapitulation“ spürbar. „Ganze Dörfer waren mit weißen Tüchern bedeckt. Alte Frauen hoben die Hände, sobald sie einen Soldaten in Uniform der Roten Armee erkannten“, schreibt Boris Sluzki. Die Soldaten „fingen blonde Frauen ein“. Die Österreicher galten als wenig widerspenstig: Die meisten Mädchen vom Land führten vor der Ehe ein offenes Leben, und ihre Männer waren traditionsgemäß eitel genug, alles bekommen zu wollen – „von der Krone bis zum letzten Faden“, wie man sagte.

Und

schließlich Deutschland – und die Frauen der Hauptfigur:

Mütter, Ehefrauen, Töchter und Schwestern jener, die zwischen

1941 und 1944 auf dem besetzten Gebiet der Sowjetunion die

Zivilbevölkerung gequält hatten. Wie erlebten sowjetische

Soldaten diese Frauen?

Wladimir Bogomolow beschreibt in seinem Tagebuch das Erscheinungsbild deutscher Frauen unter den Flüchtlingen:

„Frauen – jung und alt – mit Hüten,

Kopftüchern, Turbanen oder nur einem Baldachin, wie unsere Frauen,

in eleganten Mänteln mit Pelzkragen oder in zerschlissener

Kleidung unverständlichen Schnitts … Viele trugen dunkle

Brillen, um sich vor der grellen Maisonne zu schützen – und

vor Falten …“

Lew Kopelew erinnerte sich an ein Treffen mit Flüchtlingen in Allenstein:

„Zwei Frauen standen am Bürgersteig. Ausgefallene Hüte,

einer sogar mit Schleier. Feste Mäntel, glatte Gesichter

…“ Die Kommentare der Soldaten, die sich auf sie

konzentrierten, lauteten: „Hühner“,

„Puten“, „die sind aber glatt …“

Wie verhielten sich die Deutschen beim Zusammentreffen mit der Roten Armee?

In einem Bericht von Generalleutnant Schikin, stellvertretender Leiter

des Hauptpolitischen Direktorats der Roten Armee, an das Zentralkomitee

der KPdSU (B) hieß es am 30. April 1945:

„Sobald unsere Einheiten ein bestimmtes Gebiet der Stadt

besetzen, beginnen die Bewohner allmählich auf die Straße zu

treten – fast alle mit weißen Armbinden. Wenn sie unsere

Soldaten treffen, heben viele Frauen die Hände, weinen und zittern

vor Angst. Aber sobald sie erkennen, dass die Soldaten und Offiziere

der Roten Armee nicht dem Bild entsprechen, das ihnen die faschistische

Propaganda gezeichnet hat, verschwindet die Angst rasch. Mehr Menschen

betreten die Straße, bieten ihre Dienste an und bemühen sich

auf jede Weise, ihre Loyalität gegenüber der Roten Armee zu

zeigen.“

Besonders stark

beeindruckte die sowjetischen Soldaten die Demut und Vorsicht der

deutschen Frauen. N. Orlow, ein Mörsermann, beschrieb eine

Begegnung in einer deutschen Stadt:

„Niemand in unserer Einheit hat deutsche Zivilisten getötet.

Unser Sonderoffizier war sogar germanophil. Wenn so etwas vorkam,

wurden die Täter hart bestraft. Was die Gewalt gegenüber

deutschen Frauen betrifft: Ich denke, manche übertreiben. Ein

Beispiel anderer Art: Wir bezogen Quartier in einer deutschen Stadt,

lebten in Häusern. Eine etwa 45-jährige Frau trat heraus und

fragte nach dem Kommandanten. Sie wurde zu Marchenko gebracht. Dieser

erklärte, er sei für das Viertel verantwortlich. Daraufhin

brachte die Frau 20 Deutsche, die – so ihre Worte – den

russischen Soldaten sexuell ‚dienen‘ sollten. Marchenko

verstand Deutsch. Ich übersetzte für unseren

stellvertretenden Politoffizier Dolgoborodow. Unsere Offiziere

reagierten empört. Die Frau wurde mit ihrer

‚Abteilung‘ davongejagt.“

Orlow schloss:

„Im Allgemeinen hat uns das Verhalten der Deutschen

verblüfft. Wir hatten Sabotage und Partisanenaktionen erwartet.

Aber Ordnung ist ihnen das Wichtigste. Wenn du Sieger bist, ordnen sie

sich unter – und zwar freiwillig, nicht gezwungenermaßen.

Das ist ihre Psychologie …“

Ein ähnlicher Fall wird von David Samoilow berichtet:

„In Arendsfeld, wo wir stationiert waren, erschien eine Gruppe

von Frauen mit Kindern. Angeführt wurden sie von einer

großen, etwa fünfzigjährigen Deutschen mit Schnurrbart

– Frau Friedrich. Sie erklärte, Vertreterin der

Zivilbevölkerung zu sein, und bat darum, die Bewohner registrieren

zu dürfen. Wir sagten, das könne erst mit Eintreffen des

Kommandantenbüros erfolgen.“

„Unmöglich“, sagte Frau Friedrich. „Hier sind Frauen und Kinder. Sie müssen registriert werden.“

Die Zivilbevölkerung bestätigte ihre Worte mit Weinen und Rufen.

Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, schlug ich ihnen vor, in den Keller jenes Hauses zu gehen, in dem wir untergebracht waren. Sie gingen ruhig hinunter und begannen dort zu warten, bis das Kommandantenbüro eingerichtet war.

„Herr Kommissar“, wandte sich Frau Friedrich an mich – ich trug eine Lederjacke –, „wir verstehen, dass die Soldaten gewisse Bedürfnisse haben. Wir sind bereit …“ – fuhr sie fort – „ihnen viele junge Frauen zur Verfügung zu stellen …“

Ich brach das Gespräch mit Frau Friedrich ab.

Nach einem Gespräch mit Berlinerinnen am 2. Mai 1945 schrieb Wladimir Bogomolow in sein Tagebuch:

„Wir betraten eines der noch intakten Häuser. Alles war

still, wie ausgestorben. Wir klopften, baten, die Tür zu

öffnen. Dumpfe, verängstigte Stimmen antworteten.

Schließlich öffnete sich die Tür. Frauen,

zusammengekauert, verängstigt, mit dem Ausdruck von Angst und Hass

in ihren Gesichtern. Man sah ihnen an, dass sie alles glaubten, was die

Propaganda ihnen über sowjetische Soldaten erzählt hatte

– dass sie vergewaltigen und töten würden. Doch

manchmal wirkte es, als wollten sie besiegt werden – ihr

Verhalten war übertrieben hilfsbereit, ihr Lächeln

übertrieben süß, ihre Worte zu schmeichelhaft. Es

kursierten Geschichten, dass ein sowjetischer Soldat ein deutsches Haus

betrat, um etwas zu trinken zu bitten – und die deutsche Frau

sich sofort aufs Sofa legte und begann, ihre Strumpfhose auszuziehen

…“

„Alle deutschen Frauen sind gefügig. Sie haben nichts dagegen, mit einem zu schlafen“ – diese Ansicht war unter sowjetischen Soldaten weit verbreitet. Sie wurde nicht nur durch zahlreiche Beispiele belegt, sondern auch durch ihre bedauerlichen Folgen, auf die Militärärzte bald hinwiesen.

Der Befehl Nr. 00343/Ш des Militärrats der 1. Weißrussischen Front vom 15. April 1945 stellte fest:

„Seit dem Aufenthalt der Truppen auf feindlichem Territorium hat

sich die Zahl der Geschlechtskrankheiten unter dem Militärpersonal

deutlich erhöht. Der Feind hat im von uns besetzten Gebiet bewusst

den Weg gewählt, deutsche Frauen gezielt mit Syphilis und

Gonorrhöe zu infizieren, um Seuchenzentren unter den Soldaten der

Roten Armee zu schaffen.“

Am 26. April 1945 meldete der Kriegsrat der 47. Armee:

„Im März stieg die Zahl der Geschlechtskrankheiten unter dem

Militärpersonal im Vergleich zum Februar um das Vierfache. Der

Anteil infizierter deutscher Frauen liegt in den untersuchten Gebieten

bei 8–15 %. Es gibt Fälle, in denen der Feind absichtlich

kranke Frauen zurückließ, um unsere Truppen zu

infizieren.“

Zur Umsetzung des Befehls Nr. 056 des Militärrats der 1. Weißrussischen Front vom 18. April 1945 erließ das Kommando der 33. Armee eine Warnbroschüre mit folgendem Wortlaut:

„Kameraden, Soldaten!

Deutsche Frauen versuchen euch zu verführen. Ihre Männer haben ganz Europa durchstreift, sich dabei angesteckt – und ihre Frauen gleich mit.

Diese Frauen wurden vom Feind zurückgelassen, um unter unseren Reihen Geschlechtskrankheiten zu verbreiten.

Bald kehrt ihr als Sieger zu euren Familien zurück.

Wie soll ein Mann seinen Angehörigen gegenübertreten, wenn er eine ansteckende Krankheit mit nach Hause bringt?

Dürfen wir, Soldaten der Roten Armee, zur Quelle von Infektionen werden? Nein! Denn die moralische Reinheit eines Rotarmisten muss der Reinheit seiner Heimat und seiner Familie entsprechen!“

Selbst in den

Erinnerungen von Lew Kopelew, der in Ostpreußen die Gewalt und

Plünderungen sowjetischer Soldaten anprangerte, finden sich

Passagen über eine andere Art von „Beziehungen“ zur

Zivilbevölkerung:

„Für einen Laib Brot verkaufen sie ihre Frauen und

Töchter“, notiert er. Seine distanzierte Sprache deutet

jedoch auf Zweifel an der Authentizität dieser Aussagen hin

– sie wurden jedoch durch zahlreiche Quellen bestätigt.

Wladimir Gelfand

beschrieb in seinem Tagebuch eine Begegnung mit einem deutschen

Mädchen (der Eintrag stammt vom 26. Oktober 1945, ist aber sehr

bezeichnend):

„Ich wollte die Liebkosungen der schönen Margot nach

Herzenslust genießen – nicht genug Küsse, nicht genug

Umarmungen. Ich hoffte auf mehr, wagte aber nicht, zu fragen oder zu

drängen. Die Mutter des Mädchens war überaus freundlich

zu mir – verständlich: Ich brachte Süßigkeiten,

Butter, Wurst und teure deutsche Zigaretten mit – alles aus den

Beständen meiner Kameraden. Schon die Hälfte dieser Dinge

reichte aus, um sich einen Anspruch auf Zuneigung und Vertrauen zu

erwerben – und die Mutter hatte nichts dagegen. Essen ist heute

mehr wert als alles andere – selbst als eine junge, empfindsame

Frau wie Margot …“

Auch der

australische Kriegsberichterstatter Osmar White, der 1944–1945

mit der 3. US-Armee unter General Patton in Europa unterwegs war,

hinterließ aufschlussreiche Beobachtungen. Im Mai 1945 schrieb er

in Berlin – nur wenige Tage nach Kriegsende:

„Ich besuchte ein Nachtkabarett – begonnen bei der Femina

am Potsdamer Platz. Es war eine drückend heiße Nacht voller

Leichen und Rauch. Die Fassade des Femina war mit futuristischen

Aktfotos und Werbetafeln in vier Sprachen bedeckt. Der Ballsaal war

überfüllt mit russischen, britischen und amerikanischen

Offizieren, die Frauen begleiteten – oder sie jagten. Eine

Flasche Wein kostete 25 Dollar, ein Hamburger aus Pferdefleisch mit

Kartoffel 10 Dollar, eine Packung amerikanischer Zigaretten ganze 20

Dollar. Die Berlinerinnen hatten rote Wangen, geschminkte Lippen

– als hätte Hitler den Krieg gewonnen. Viele trugen

Strümpfe. Die Ansagerin eröffnete das Konzert auf Deutsch,

Russisch, Englisch und Französisch …

Ein russischer Artilleriekapitän, der neben mir saß,

kicherte spöttisch und sagte in passablem Englisch: ‚Ein

schneller Übergang von national zu international! Die RAF-Bomber

sind großartige Professoren, nicht wahr?‘“

Der Gesamteindruck,

den europäische Frauen von sowjetischen Soldaten hatten, war

widersprüchlich: Im Vergleich zu ihren eigenen Landsleuten wirkten

diese glatt und klug, forsch auftretend in ihren Uniformen, zugleich

aber eigennützig, zügellos oder feige gehorsam. Eine Ausnahme

bildeten die Frauen in Jugoslawien und Bulgarien. Die entschlossenen

und zugleich fürsorglichen jugoslawischen Partisaninnen galten den

sowjetischen Soldaten als Genossinnen und waren für sie

unantastbar. Angesichts der rauen Umgangsformen in der jugoslawischen

Armee schrieb Boris Sluzki, dass einfache Bäuerinnen wohl als

„schlechter Typ“ wahrgenommen wurden. Über die

Bulgaren bemerkte er:

„Nach der Verständigung in der Ukraine und den Possen in

Rumänien waren unsere Männer erstaunt über die extreme

Unzugänglichkeit der bulgarischen Frauen. Kaum jemand prahlte hier

mit seinen Eroberungen. Es war das einzige Land, in dem Offiziere oft

von Männern begleitet wurden, die kaum mit Frauen zu tun hatten.

Später waren die Bulgaren stolz, als sie hörten, dass Russen

zurückkehren wollten, um in Bulgarien zu heiraten – das

einzige Land der Welt, das rein und unberührt geblieben sei.“

Die tschechischen

Frauen, die die sowjetischen Befreier mit Freude begrüßten,

hinterließen einen angenehmen Eindruck. Schüchterne,

staubbedeckte Panzersoldaten, geschmückt mit Kränzen und

Blumen, witzelten:

„So etwas, um Panzer zu heiraten, damit sie sauber werden. Und

ihre Mädchen, wissen Sie – die sind nett. Solche ehrlichen

Menschen habe ich lange nicht mehr getroffen.“

Die aufrichtige Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Tschechen war einprägsam.

„Wenn möglich, werde ich alle Soldaten und Offiziere der

Roten Armee zur Befreiung meines Prags küssen“, rief ein

Prager Lastwagenfahrer unter allgemeinem Gelächter, so erinnerte

sich Boris Polewoi an den 11. Mai 1945 in der befreiten Hauptstadt.

In anderen

Ländern dagegen, durch die die Armee der Sieger zog, genoss der

weibliche Teil der Bevölkerung wenig Respekt.

„Es gab in Europa Frauen, die sich schneller als andere

veränderten …“, schrieb Boris Sluzki. „Mich

verwirrte diese leichtfertige Liebe, diese peinliche Offenheit …

Anständige Frauen interessierten sich offenbar nicht – nur

solche, die wie Prostituierte lebten: ohne Zwischenstufen, ohne

Interesse an den Motiven, die einen Mann zu ihnen führten. Wie

Menschen, die aus dem Vokabular der Liebe nur drei obszöne

Wörter kennen, reduzierten sie alles auf ein paar mechanische

Bewegungen – was bei unseren Offizieren Enttäuschung und

Verachtung hervorrief. Die Motive ihres Handelns lagen nicht etwa in

der Ethik, sondern in der Angst: vor Ansteckung, vor

Öffentlichkeit, vor Schwangerschaft.“

Und er fügte hinzu, dass „unter den Bedingungen der

Besatzung allgemeine Feindseligkeit getarnt und eine besondere Bosheit

der Frau verborgen blieb, die sie unsichtbar und beschämend

erscheinen ließ.“

Neben diesen Erfahrungen gab es aber auch andere Motive für die Verbreitung der „internationalen Liebe“: weibliche Neugier auf den „fremden“ Liebhaber, sowie die Großzügigkeit der sowjetischen Männer, die sie deutlich von den geizigen europäischen Männern abhob.

Unterleutnant

Daniil Zlatkin war am Ende des Krieges auf der dänischen Insel

Bornholm stationiert. In einem Interview erinnerte er sich:

„Wir hatten lange keine Frauen gesehen – aber dann kamen

wir nach Dänemark … Und dort – frei, bitte. Die

Frauen wollten einen Russen erleben, ausprobieren, kennenlernen –

und irgendwie lief es besser als mit den Dänen. Warum? Weil wir

interessiert und freundlich waren … Ich brachte eine Schachtel

Pralinen, deckte den halben Tisch, schenkte einer unbekannten Frau

hundert Rosen zum Geburtstag …“

Dennoch dachten nur wenige an ernste Beziehungen oder gar an Ehe. Die sowjetische Führung hatte in dieser Hinsicht eine klare Haltung. Der Befehl des Militärrats der 4. Ukrainischen Front vom 12. April 1945 lautete:

„1. Allen Offizieren und dem gesamten Personal der Fronttruppen ist zu erklären, dass die Eheschließung mit ausländischen Frauen illegal und strengstens verboten ist.