Im Jahr 1945 begleitete der australische

Kriegskorrespondent Osman Marbai die Dritte Armee von General George

Patton in Europa, um Deutschland den letzten Schlag zu versetzen.

Einige Tage nach dem Ende der Schlacht um Berlin im Mai 1945 machte er

folgende Aufzeichnung.

Nachdem die sowjetische Armee Berlin erobert hatte, wurden deutsche Kriegsgefangene von den Straßen zusammengetrieben.

Am 2. Mai 1945

eroberte die sowjetische Rote Armee Berlin. Laut Untersuchungen

deutscher Historiker wurden rund 10 Millionen Berliner Frauen von

sowjetischen Soldaten vergewaltigt. Am 2. Mai strahlte die BBC den

Dokumentarfilm "Rape of Berlin" aus, der auf eine bis heute kaum thematisierte humanitäre Katastrophe aufmerksam machte.

Die Einnahme Berlins durch die Rote Armee wurde für viele Berliner Frauen zum Albtraum.

Vor 70 Jahren, nach

dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der völligen Zerstörung

Europas, wurden die kollektiven und individuellen Verbrechen der

Achsenmächte untersucht und geahndet, um Gerechtigkeit

herzustellen und das Leid zu lindern. Doch auch die Alliierten

verursachten – absichtlich oder unabsichtlich –

großes Leid unter der Zivilbevölkerung, sei es durch die

Bombardierung Dresdens, die Brandbombenangriffe auf Tokio oder durch

Übergriffe alliierter Truppen, insbesondere der sowjetischen Roten

Armee, nach dem Einmarsch in Deutschland.

Am 2. Mai 1945

kapitulierte die Wehrmacht, und die Rote Armee eroberte Berlin. Obwohl

der Krieg formal beendet war, begann für viele Berliner

Zivilisten, insbesondere Frauen, ein neuer Albtraum.

Laut einer Studie der Universität Göttingen erreichte die

Vergewaltigungsrate unter Berliner Frauen ein Drittel. Die deutschen

Historiker Saunders und Joille kamen zu einer vorsichtigeren

Schätzung: Von zehn Millionen Berliner Frauen seien 40 % mehrfach

vergewaltigt worden. In Russland wird das Thema bis heute nur

zögerlich behandelt, viele empfinden entsprechende Berichte als

beleidigend oder ungerecht.

Am 2. Mai strahlte die BBC die Spezialdokumentation "Rape of Berlin" aus, die die lange verdrängte humanitäre Katastrophe einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machte.

Während der sowjetischen Besatzung Berlins wurde etwa ein Drittel der Berliner Frauen Opfer sexueller Gewalt.

Am Rand Berlins, im

Treptower Park, befindet sich ein sowjetisches Kriegsdenkmal, das von

sowjetischen Architekten entworfen wurde. Es erinnert an die Berliner

Schlacht und die Opfer unter den rund 80.000 sowjetischen Soldaten;

etwa 5.000 von ihnen sind auf dem Areal bestattet. Das 1949 errichtete

Denkmal gehört zu den drei großen sowjetischen Ehrenmalen in

Deutschland.

Das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin

Das Denkmal zeigt

eine monumentale Skulptur eines sowjetischen Soldaten, der ernst

blickend auf einem Sockel steht. In seiner linken Hand hält er ein

kleines deutsches Mädchen, in seiner rechten ein Schwert. Sein

Fuß ruht auf einem zerbrochenen Hakenkreuz der NSDAP. Die

Skulptur ist zwölf Meter hoch.

Der Legende nach soll ein sowjetischer Soldat während des Krieges

ein etwa dreijähriges deutsches Mädchen unter feindlichem

Kugelhagel gerettet haben – daran soll dieses Denkmal erinnern.

Auf den Inschriften wird betont, dass die Sowjetunion Europa von der

faschistischen Bedrohung befreit habe.

Allerdings wird auch berichtet, dass unter dem Denkmal unbekannte Täter von Vergewaltigungen begraben seien.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs trugen sowjetische Truppen

maßgeblich zur Zerschlagung des Dritten Reiches bei, doch auf

ihrem Marsch wurden viele Frauen Opfer sexueller Gewalt.

Viele Zeitzeugen

berichteten: Zwischen dem 24. April 1945 (Einmarsch der Roten Armee in

Berlin) und dem 5. Mai 1945 (Ende der letzten deutschen

Widerstände) wurden etwa ein Drittel der Berliner Frauen

vergewaltigt.

Die Historiker Saunders und Joille kamen nach umfangreichen

Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass rund 10 Millionen Berliner Frauen

betroffen waren, von denen 40 % mehrfach vergewaltigt wurden.

Laut dem amerikanischen Historiker William Hitchcock wurden manche Frauen bis zu 60- oder 70-mal vergewaltigt.

Krankenhausberichte und die steigende Zahl an Abtreibungen in den

Monaten nach Kriegsende deuten darauf hin, dass nahezu eine Million

Frauen an den Folgen der Vergewaltigungen starben.

In Russland wird

das Thema oft als beleidigend empfunden und von offiziellen Medien

weitgehend ignoriert. Dabei ist unbestreitbar, dass sowjetische

Soldaten nicht die einzigen Täter von sexueller Gewalt im Krieg

waren – und dass die Vergewaltigungen in Berlin im Kontext der

Schrecken des Zweiten Weltkrieges gesehen werden müssen.

Die Nazi-Invasion der Sowjetunion, die Hitler selbst als

"Vernichtungskrieg" bezeichnete, hatte dort unsägliches Leid

angerichtet.

Ein jüdischer Leutnant der Roten Armee, Wladimir Gelfand,

dokumentierte in seinem Tagebuch offen die Realität und das Leid

der deutschen Frauen – ein einzigartiges Zeugnis über eine

oft verdrängte Wahrheit.

Ukrainischer Leutnant Wladimir Gelfand

Obwohl die Geschichte

der Vergewaltigungen durch die Sowjetarmee selten thematisiert wird,

existieren dennoch einige wichtige Quellen, die helfen, die Ereignisse

jener Zeit zu rekonstruieren. Zwei Tagebücher, die im

Frühjahr 1945 verfasst wurden, bieten einen Einblick in das

damalige Geschehen.

Das erste Tagebuch stammt von Wladimir Gelfand,

einem jüdischen Leutnant aus der Ukraine. Nach Gelfands Tod

entdeckte sein Sohn Vitali das Tagebuch beim Durchsehen seiner Papiere.

Als die Rote Armee in

die "Höhle des faschistischen Tieres" vordrang, ließ ein

sowjetischer Propagandaoffizier ein Banner aufhängen, um die Moral

der Soldaten zu stärken:

"Soldaten: Ihr seid nun im Land Deutschland – es ist Zeit, Rache zu nehmen!"

In Gelfands

Aufzeichnungen finden sich erschütternde Berichte über

deutsche Frauen, die aus den Vororten Berlins flohen.

"Sie waren voller Angst", schrieb er. "Sie erzählten mir, dass die Rote Armee bereits in der ersten Nacht angekommen war."

Ein deutsches Mädchen sagte: "Mehr als 20 Männer haben mich vergewaltigt." Und sie brach in Tränen aus. "Plötzlich bat mich das Mädchen, bei ihr zu bleiben: 'Du kannst mit mir machen, was du willst, aber nur du.'"

Das Tagebuch „Eine Frau in Berlin“

Gelfand schilderte

das psychische Trauma der Mädchen und ihre verzweifelten Versuche,

sich vor weiteren Übergriffen zu schützen.

Ähnliche Erlebnisse schildert ein weiteres berühmtes Tagebuch: "Eine Frau in Berlin",

geschrieben von einer damals 30-jährigen deutschen Journalistin,

deren Identität lange unbekannt blieb. Ihr Bericht wurde

später zum Bestseller.

Das Tagebuch

beginnt am 20. April 1945, zehn Tage vor Hitlers Selbstmord, und wurde

größtenteils in einem Keller unter Artilleriebeschuss

verfasst.

Während sie und ihre Nachbarn sich in einem Keller versteckten, scherzten sie, dass es "besser sei, von russischen Jungs niedergetrampelt zu werden, als von amerikanischen Bomben getötet zu werden."

Doch als sowjetische Soldaten schließlich den Keller betraten,

halfen ihr ihre Russischkenntnisse wenig – wenige Minuten

später wurde sie brutal vergewaltigt.

Später

beschloss sie, sich gezielt einem hochrangigen sowjetischen Offizier

aus Leningrad anzuschließen, mit dem sie Gespräche über

Literatur und das Leben führte.

"Ich kann nicht sagen, dass mich der Offizier vergewaltigte", schrieb sie. "Habe

ich es für Speck, Butter, Zucker, Kerzen oder Konserven getan? Ich

liebe ihn nicht als Mann, aber je weniger er von mir verlangt, desto

mehr respektiere ich seine Persönlichkeit."

Als ihr Tagebuch

1959 erstmals veröffentlicht wurde, warf ihr die deutsche

Gesellschaft vor, den Ruf deutscher Frauen beschmutzt zu haben.

Neues Interesse an den Verbrechen der Alliierten

In jüngster

Zeit nimmt die Folklore- und Geschichtsforschung die Vergewaltigungen

durch alliierte Soldaten (Amerikaner, Briten, Franzosen und

insbesondere Sowjets) zunehmend in den Blick. Doch bleibt dieses

Kapitel nach wie vor ein Randthema im öffentlichen Diskurs –

viele wollen nicht darüber sprechen oder zuhören.

Vor allem in der

DDR war es tabu, die "Heldentaten" der sowjetischen Soldaten zu

kritisieren. Auch im Westen war die Beschäftigung mit diesen

Verbrechen durch die Schuldfrage an den NS-Verbrechen lange blockiert.

Mutige Stimmen und der Film "Eine Frau in Berlin"

Der 2008 erschienene Film "Anonyma – Eine Frau in Berlin", basierend auf dem gleichnamigen Tagebuch, hatte eine große Wirkung in Deutschland.

Viele Frauen, darunter auch Ingeborg Bullert, wagten es nach Jahrzehnten erstmals, über ihr erlittenes Schicksal zu sprechen.

Die 90-jährige Ingeborg erzählt erstmals von ihrer Vergewaltigung 1945 in Berlin

Die 90-jährige Ingeborg

lebt heute in Hamburg. Als die sowjetische Armee in Berlin

Gräueltaten verübte, versteckte sie sich – wie viele

andere – in einem Keller.

Doch als sie hinaufstieg, um ein Seil für einen Lampendocht zu

holen, wurde sie von zwei sowjetischen Soldaten mit vorgehaltener Waffe

bedroht und anschließend vergewaltigt.

Ingeborg berichtet,

dass die Zahl der in Berlin vergewaltigten Frauen unermesslich sei.

Alle Frauen zwischen 15 und 55 Jahren wurden dazu verpflichtet, sich

auf sexuell übertragbare Krankheiten untersuchen zu lassen.

"Man brauchte ein Heft, um einen Stempel zu bekommen. Ich erinnere mich, dass das Wartezimmer voller Frauen war", sagt sie.

Das volle Ausmaß dieser sexuellen Gewalt wird vermutlich nie vollständig bekannt sein.

Sowjetische Militärarchive und andere Quellen bleiben bis heute

unter Verschluss. Zudem verabschiedete die russische Staatsduma

kürzlich ein Gesetz, das vorsieht, dass "jeder,

der Russland im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg diskreditiert,

mit Geldstrafen oder bis zu fünf Jahren Haft bestraft wird."

Vitalij Gelfand, der Sohn von Oberleutnant Wladimir Gelfand, erklärte:

Er wolle nicht bestreiten, dass viele sowjetische Soldaten während

des Zweiten Weltkriegs großen Mut und Opferbereitschaft gezeigt

hätten. Dennoch hoffe er, dass das Tagebuch seines Vaters endlich

vollständig veröffentlicht werde, um eine umfassendere

Wahrheit ans Licht zu bringen.

"Wenn die Menschen die Wahrheit nicht erfahren wollen, dann betrügen sie sich selbst", sagte er. "Die

ganze Welt versteht es – auch Russland sollte verstehen –,

dass nur der Blick in die Vergangenheit die Zukunft möglich macht."

Quellen:

-

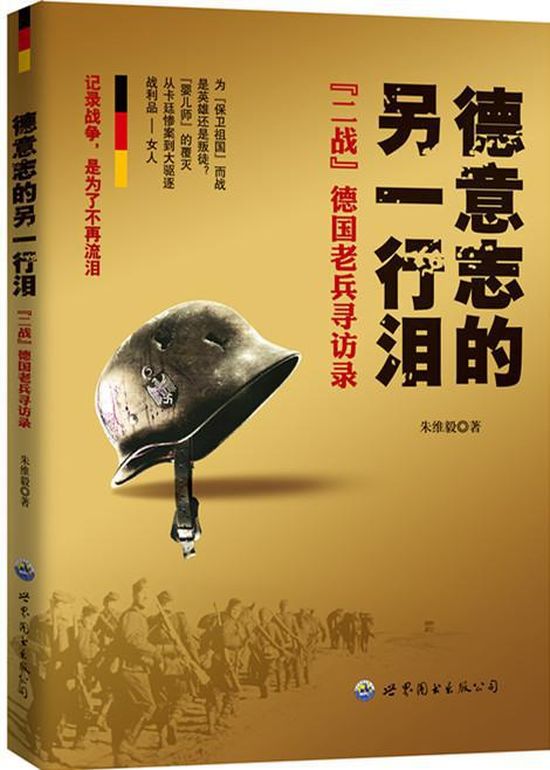

„Suche nach deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg“, Zhu Weiyi, Verlag Tongxin, 2005.

-

„The

Struggle for Europe: The Turbulent History of a Divided Continent, 1945

to the Present“, William Hitchcock, 2004 (keine chinesische

Übersetzung).

-

„Die Schlacht um Berlin im Zweiten Weltkrieg“, Tilman Remme, ausgestrahlt auf dem BBC History Channel.

Da die Täter zu

der siegreichen Partei gehörten, die ursprünglich als Opfer

von Aggression dargestellt wurde und der Feind der zivilisierten Welt

war, blieb dieses entsetzliche kollektive Verbrechen ungesühnt. Es

fand weder echte internationale Beachtung noch ernsthafte Verurteilung.

Die Welle der Vergewaltigungen während dieser Zeit bleibt eine

unauslöschliche Erinnerung für die deutschen Frauen, die

damals Opfer wurden. Für sie ist es offensichtlich bis heute

schwer zu glauben, dass Gerechtigkeit in der Welt tatsächlich

existiert.

Ich habe versucht,

einige ältere deutsche Damen nach ihren Erlebnissen zu befragen.

Obwohl ich meine Fragen äußerst taktvoll formulierte, war

niemand bereit, auf meine Anfrage zu antworten.

In diesem Verhalten erkannte ich ein tiefes, schmerzvolles Bedürfnis nach Verständnis.

Damals verloren diese Frauen nicht nur ihre körperliche

Unversehrtheit, sondern auch einen Teil ihrer Lebenswürde. Der

einzige verbleibende "Wert" war, durch die Mündung eines Gewehrs

gezwungen zu werden, den Willen der Sieger zu ertragen.

Wie könnte jemand freiwillig die eigenen seelischen Narben wieder aufreißen, um über so etwas zu sprechen?

Deshalb bleibt es meist still.

Ich sah keine

andere Möglichkeit, als historische Zeugnisse und erhaltene Texte

zu suchen, um eine Geschichte zu rekonstruieren, die für die

chinesische Öffentlichkeit nahezu unbekannt ist.

In diesem Prozess fand ich einen besonders bewegenden Bericht eines

Vergewaltigungsopfers, das selbst den Mut fand, seine Erlebnisse

niederzuschreiben.

Der Name der alten

Dame war Hildgart Kristof. Nach ihrem Tod im Jahr 1997

veröffentlichte ihre Tochter eine Sammlung mündlicher

Erzählungen ihrer Mutter unter dem Titel "Jeder Tag ist Krieg".

Die alte Frau lebte vor dem Krieg in der westpreußischen Stadt

Sonnenfeld (heute Tesinka, Polen). Nach Kriegsende wurde sie vertrieben

und ließ sich in Bayern nieder.

Hier eine Zusammenfassung ihrer Erinnerungen:

Der Winter 1944 war

hart und ungewöhnlich kalt. Die Ostfront rückte Tag für

Tag näher. Unsere Männer – Väter, Brüder,

Söhne – waren alle an der Front. Niemand von uns konnte sich

vorstellen, welches Schicksal uns im Januar 1945 erwartete.

Am 27. Januar, dem Geburtstag des ehemaligen deutschen Kaisers Wilhelm

II., fuhren sowjetische Panzer in unsere Stadt Sonnenfeld ein.

Die russischen Soldaten trugen dicke, lange Uniformmäntel und

schwere Stiefel. Sie stürmten in die Häuser, raubten Schmuck

und Uhren. Jeder Widerstand war zwecklos. Bei Widerstand wurde sofort

geschossen.

In der ersten Nacht

versteckten sich mehrere Nachbarn, darunter wir, im obersten Stockwerk

der Lehmann-Brauerei. Meine Cousine aus Berlin, die vor den

Bombenangriffen zu uns geflüchtet war, lebte bei mir und hatte ein

zweijähriges Kind bei sich. Sie besaß eine Pistole, aber mit

nur wenigen Patronen – nicht genug für einen gemeinsamen

Suizid.

Die ganze Nacht über hörten wir aus unserem Versteck das

Donnern der Waffen. Erst im Morgengrauen wagten wir es, zurück in

unsere Wohnungen zu schleichen.

Russische Soldaten suchten überall nach jungen Frauen. Wurden sie

entdeckt, schleppten sie die Frauen in leere Häuser und

vergewaltigten sie kollektiv.

Damals war ich 24 Jahre alt und lebte Tag für Tag in Angst.

Während der

ersten sechs Wochen der Besatzung durften wir das Stadtgebiet nicht

verlassen. Eines Nachts brachen russische Soldaten in unser Haus ein

und entführten meine Cousine.

Weil das Verschließen der Türen verboten war, hatten sie leichtes Spiel.

Unter Waffengewalt zwangen sie uns alle in einen Raum, wo schon andere

junge Frauen zusammengetrieben worden waren. Es begann eine Nacht

voller Gruppenvergewaltigungen, die bis zum Morgengrauen andauerte.

Als wir völlig entkräftet nach Hause zurückkehrten, war

unsere Mutter glücklich, dass wir überhaupt noch lebten.

Damals wurden viele Frauen nach der Vergewaltigung getötet.

Zahlreiche Menschen begingen Selbstmord – wir mussten oft Seile durchschneiden und die Leichen beerdigen.

Obwohl 60 % der

Stadt in Trümmern lagen, arbeiteten einige Bäckereien weiter.

Die Russen zwangen Frauen, Brot zu backen. Für diese Arbeit

bekamen wir täglich 200 Gramm Brot.

Einmal schleppten uns Soldaten in ein leerstehendes Haus, um

Hühner zu rupfen. Doch nach der Arbeit gab es nicht nur kein Essen

– wir wurden erneut vergewaltigt.

Später

schickte man uns auf einen Bauernhof außerhalb der Stadt. Wir

mussten Vieh füttern, Milch, Butter und Lebensmittel für die

Russen bereitstellen.

Wenn sie kamen, um Nahrung zu holen, zogen sie mich oft in ein leeres Gebäude.

Meine Mutter versuchte verzweifelt, sie davon abzuhalten, indem sie ihnen erklärte, ich sei schwanger...

Dr. Arnold

Nidenchu, der während des Krieges als Arzt in einem Krankenhaus in

Rauschen (heute Rewal, Polen) tätig war, schilderte in seinen

Memoiren die Ereignisse aus ärztlicher Perspektive:

Als die Russen Ostpreußen einnahmen, blieb ich als behandelnder Arzt im Josephs-Krankenhaus in Rauschen.

Am 8. Januar 1945, nach kurzem Widerstand, fiel die Stadt an die

Sowjets. Es folgten groß angelegte Plünderungen,

Brandstiftungen, Vergewaltigungen und Morde durch die Besatzer.

Am ersten Tag

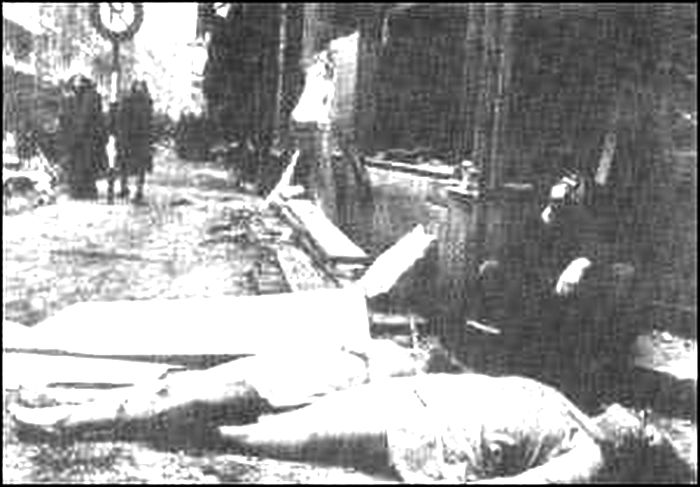

wurden 60 Einwohner getötet – die meisten waren Frauen, die

vergewaltigt wurden, Männer, die Frauen und Kinder schützen

wollten, und Menschen, die ihre Uhren oder Alkohol nicht freiwillig

herausgaben.

Eines Tages wurde

in mein Krankenhaus eine schwer verletzte schwangere Frau eingeliefert:

Sie hatte eine Schusswunde an der Lunge erlitten.

Sie berichtete, ein sowjetischer Soldat habe sie trotz ihrer

Schwangerschaft brutal getreten und in den Bauch geschossen, nachdem

sie ihn um Schonung gebeten hatte.

Bald wurde die

Vergewaltigung zu einer völlig außer Kontrolle geratenen

Welle. Nach meinen Beobachtungen im Krankenhaus schätze ich, dass

nur etwa 10 % der Frauen im Alter zwischen 15 und 50 Jahren der

Vergewaltigung entkommen konnten. Die sowjetischen Soldaten machten bei

ihren Gewalttaten kaum Unterschiede: Vergewaltigt wurden

Achtzigjährige ebenso wie Zehnjährige, Schwangere und

Mütter.

Abends drangen

sowjetische Soldaten durch Türen, Fenster oder Dächer in die

Häuser der Zivilbevölkerung ein, manchmal sogar mitten am

Tag. Oft hielten sie den Frauen Pistolen in den Mund, um sie zur

Unterwerfung zu zwingen. Häufig hielten mehrere Männer eine

Frau fest, um sie dann abwechselnd zu vergewaltigen. Manchmal endete

das Martyrium mit der Ermordung der Opfer. Ich kenne zwei Frauen, die

auf diese Weise getötet wurden. Oft vergewaltigten die Soldaten

die Opfer auch direkt auf der Straße.

Ich glaube, dass

nur sehr wenige Russen sich nicht an diesen Gräueltaten

beteiligten. In dieser Hinsicht gab es kaum Unterschiede zwischen

Offizieren und einfachen Soldaten. Einmal wurde ein zehnjähriges

Mädchen, das schwer verletzt war, nach einer Vergewaltigung ins

Krankenhaus eingeliefert. Ich konnte meine Empörung nicht

zurückhalten und bat über einen polnischen Übersetzer

darum, beim sowjetischen Oberkommando vorzusprechen, ob es eine

Möglichkeit gebe, solche Verbrechen zu stoppen. Die Antwort

lautete: „Es war sehr schwierig, so etwas von Anfang an zu

verbieten.“ Einige Täter wurden zeitweise verhaftet, aber

meist nach wenigen Stunden wieder freigelassen.

Die Zahl der

sexuell übertragbaren Krankheiten stieg rapide, besonders unter

den jungen Opfern. Medikamente waren knapp, Apotheken waren

geplündert worden. Im Krankenhaus mussten wir täglich mehr

als 25 neue Fälle behandeln. Viele Mädchen versuchten, sich

durch feste Beziehungen zu einzelnen Tätern zu schützen.

Als die sowjetische

und deutsche Frontlinie weiter nach Westen vorrückte, begannen

deutsche Zivilisten, für die Leiden der Sowjetunion zu

„bezahlen“. Mit Billigung des Militärs ergoss sich der

angestaute Hass der sowjetischen Soldaten hemmungslos über die

deutschen Frauen.

Im Zuge der

Eroberung Nazi-Deutschlands sprachen sowjetische Propagandisten oft von

„Befreiung“. Doch für das deutsche Volk, insbesondere

für unzählige Frauen, bedeutete die Ankunft der Roten Armee

den Beginn unvorstellbaren Leids. Männer wurden verschleppt,

Frauen vergewaltigt — eine nationale Katastrophe ohne Beispiel.

Zur

Vergewaltigungsgeschichte deutscher Frauen durch sowjetische Soldaten

existiert bislang die gründlichste Untersuchung durch zwei

deutsche feministische Intellektuelle: die Schriftstellerin und

Filmproduzentin Sander sowie die Autorin Dr. Jorge. Beide hatten als

Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt und forschten fünf Jahre lang

zu diesem Thema. Viele Opfer weigerten sich, an der Untersuchung

teilzunehmen; von den wenigen, die bereit waren, zu sprechen, wollten

die meisten anonym bleiben und nicht vor der Kamera erscheinen.

Sander und Jorge

führten nicht nur zahlreiche Interviews mit überlebenden

Frauen, sondern fanden auch Wege, mit ehemaligen sowjetischen Soldaten

zu sprechen. Zudem durchforsteten sie Tagebücher, Memoiren,

Literatur und Krankenhausakten.

Auf Grundlage ihrer

Recherchen kamen sie zu folgenden erschütternden Zahlen:

Während der sowjetischen Invasion Berlins wurden etwa 1,9

Millionen Frauen von sowjetischen Soldaten vergewaltigt. Davon waren

1,4 Millionen Übergriffe auf dem Vormarsch Richtung Westen

erfolgt, während weitere 500.000 Vergewaltigungen während der

sowjetischen Besatzungszeit stattfanden. Insgesamt wurden in Berlin

etwa 10 Millionen Frauen vergewaltigt, wobei 40 % der Opfer mehrmals

missbraucht wurden. Fast zehntausend Frauen starben infolge der

erlittenen Gewalt.

Die Zahl der

deutschen Frauen, die von sowjetischen Soldaten vergewaltigt wurden,

wird auf etwa zwei Millionen geschätzt. Diese Zahl wird sowohl

durch historische Statistiken des Bundesarchivs als auch des Berliner

Stadtarchivs bestätigt. Auch der amerikanische Historiker

Professor Norman M. Naimark kam in seinem Buch Die Russen in Deutschland

zu derselben Schlussfolgerung. Für die Gesamtzahl der deutschen

Frauen, die in den deutschen Siedlungsgebieten im Sudetenland, in

Österreich und in Südosteuropa Opfer von Vergewaltigungen

wurden, liegen jedoch keine zuverlässigen statistischen Angaben

vor.

Sander und Jorge

stellten fest, dass der Großteil der Vergewaltigungen im Raum

Berlin zwischen dem 27. April und dem 4. Mai 1945 stattfand. Mit

anderen Worten: In den letzten Tagen der Schlacht um Berlin und in den

ersten Tagen nach ihrem Ende herrschte in der ganzen Stadt ein Ausbruch

von sexueller Gewalt.

Das deutsche Magazin Stern

schrieb in einem Rückblick auf diese Ereignisse, dass Soldaten

sich manchmal regelrecht aufstellten, um Frauen zu vergewaltigen, wobei

die Abläufe oft organisiert waren. Dennoch kam es auch zu

chaotischen Szenen, bei denen Soldaten sich gegenseitig die Gürtel

herunterrissen, um schneller an die Opfer zu gelangen. Viele Frauen

wurden dabei getötet. In Berlin verbreitete sich Panik: Eltern

versuchten, ihre Töchter auf Dachböden oder in Trümmern

zu verstecken; einige kleideten ihre Töchter als alte Frauen, um

sie zu tarnen. Doch dieser Trick war zu bekannt und wurde von

sowjetischen Soldaten meist schnell durchschaut. Nur wenigen gelang es,

dem Schrecken zu entkommen.

Ein bemerkenswertes

Phänomen ist, dass nach dem Krieg vor allem weibliche Gelehrte die

umfassendste Aufarbeitung dieser Verbrechen vornahmen. Der Grund

dafür dürfte nicht nur in der Geschlechtergemeinschaft

zwischen Opfern und Forscherinnen liegen, was die Öffnung dieses

schmerzhaften Themas erleichterte, sondern auch im tieferen

Verständnis der Betroffenheit und im stärkeren Willen, das

Böse zu bekämpfen.

Der Schriftsteller Friedrich beschreibt in seinem Buch Die Berliner Arena,

wie ein 18-jähriges Mädchen mehr als sechzig Mal von

sowjetischen Soldaten vergewaltigt wurde. Die Soldaten gaben die

Adresse der Frau weiter, sodass immer neue Täter kamen. Sogar der

Vater des Mädchens wurde gezwungen, die Misshandlungen

mitanzusehen. Schließlich schnitt er sich die Pulsadern auf,

nachdem seine Tochter dutzende Male missbraucht worden war. Er sagte:

„Mit der verlorenen Würde ist alles verloren.“

Viele der

vergewaltigten Frauen mussten nicht nur die Zerstörung ihrer

körperlichen und seelischen Integrität erleiden, sondern

wurden später auch von ihren Mitbürgern verachtet. Oft galten

sie als „Hausflurbeute“, wurden von ihren

Familienangehörigen verleugnet oder verstoßen. Viele

wählten aus Verzweiflung den Tod durch Erhängen oder

Selbstmord. Viele wurden auch infolge der Vergewaltigungen schwanger.

Das Unglaublichste ist, dass die Sowjets auch gegenüber ihren eigenen Landsfrauen keinerlei Barmherzigkeit zeigten.

Als die Deutschen den

westlichen Teil der Sowjetunion besetzten, wurden viele sowjetische

Zivilisten nach Deutschland zur Zwangsarbeit verschleppt. Als diese

Arbeiter aus Russland, der Ukraine und Belarus später von den

Sowjets "befreit" wurden, wurden viele von ihnen von ihren eigenen

Landsleuten vergewaltigt.

Im August 1945

verfasste Gaikow, stellvertretender Direktor der Politischen Abteilung

der 1. Ukrainischen Armee, einen Bericht über solche

Vorfälle. Nach dem Zerfall der Sowjetunion fand der britische

Historiker Bayer in den geöffneten russischen Archiven den

Originalbericht und veröffentlichte Teile daraus:

-

In der Nacht des

14. Februar wurde ein Dorf von sowjetischen Truppen umstellt; sie

brachen in die Häuser ein und vergewaltigten die gerade befreiten

Frauen.

-

In der Nacht des

24. Februar kamen 35 Offiziere und Soldaten nach Gren Tengberg, etwa

zehn Kilometer östlich von Els, drangen in die Wohnungen ein und

vergewaltigten die Frauen.

-

Im

Hauptquartier von Boinzlau (heute Bolesławiec, Polen) wohnten über

hundert befreite Frauen in einem Haus in der Nähe. Am Abend des 5.

März brachen sechs Soldaten der 3. Gardepanzerarmee in das

Gebäude ein, schlugen und vergewaltigten zahlreiche Frauen.

Solche

Übergriffe geschahen fast jede Nacht. Die Frauen waren

verängstigt, verzweifelt und zutiefst enttäuscht. Eine von

ihnen, Maria Schapwal, sagte:

„Ich habe den ganzen

Tag auf die Rote Armee gewartet, auf die Befreiung, aber jetzt

behandeln uns unsere eigenen Soldaten schlimmer als die

Deutschen.“

Eine andere Frau berichtete:

„Mein Vater und zwei

Brüder dienten in der Roten Armee. Als die Deutschen unsere Stadt

besetzten, wurde ich zur Arbeit in eine deutsche Fabrik verschleppt.

Als die Rote Armee eintraf, hoffte ich auf Rettung – doch die

Soldaten missbrauchten mich. Ich sagte einem Offizier, dass auch mein

Bruder in der Roten Armee diente, doch er schlug mich nur und

vergewaltigte mich.“

Der Bericht wurde

schnell an das Zentralkomitee des Komsomol weitergeleitet und am 29.

des Monats dem sowjetischen Verteidigungskommissar Malenkow

übergeben.

Bemerkenswert ist,

dass Gaikows Absicht bei der Einreichung des Berichts nicht darin lag,

die Vergewaltigungen zu stoppen. Stattdessen schlug er vor, die

"politisch-ideologische Arbeit" unter den Heimkehrern zu intensivieren,

damit sie ihre Unzufriedenheit nicht in der Heimat verbreiteten.

Es ist anzunehmen,

dass Gaikows "abmildernder" Vorschlag eine Strategie war: Da die

Verbrechen stillschweigend von oben gebilligt wurden, konnte er die

Vergehen nur auf eine Weise ansprechen, die die

Militärführung akzeptieren würde. Sein Bericht

änderte die Praxis nicht – doch er hinterließ ein

wichtiges historisches Zeugnis.

Die schmerzhaften

Lektionen des Zweiten Weltkriegs zwangen Europa, den historischen

Kreislauf von „Krieg – Fehde – neuer Krieg“ zu

durchbrechen. Doch das bedeutet nicht, dass die Menschen den Schmerz

der Geschichte einfach vergessen könnten.

Hannelore Kohl, die

Ehefrau des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl, wurde am

Ende des Krieges von sowjetischen Soldaten vergewaltigt – damals

war sie erst zwanzig Jahre alt.

Ein Freund aus der Berliner Staatsbibliothek sagte dazu:

„Es war nicht die

Schande von Frau Kohl, auch nicht die Demütigung Deutschlands,

sondern die Schande der Sowjetunion, die nie darüber reflektiert

hat – und letztlich unter ihrer eigenen Schuld

zusammenbrach.“

Vergewaltigungen

durch siegreiche Armeen haben besonders schwerwiegende Folgen, denn

solche Gräueltaten lassen sich gesellschaftlich kaum

bewältigen. Gleichzeitig werfen groß angelegte

Kriegsverbrechen einen langen Schatten auf das Ansehen der betreffenden

Armee und des dahinterstehenden Staates.

Die

Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten verstärkten den Hass

Europas auf die Sowjetunion und behinderten die Verbreitung

sowjetischer Ideale nach dem Krieg erheblich.

Deutsche Frauen zahlten den höchsten Preis für die Verbrechen

des Nazi-Regimes, doch die Vergewaltigungen durch die Sowjets

verdunkelten auch den Ruhm ihres militärischen Sieges.

Letzten Endes

zerstört eine Armee, die solche Gräueltaten begeht, nicht nur

die Würde der Opfer, sondern auch ihre eigene.

Denn eine Armee verteidigt nicht nur das Territorium ihres Vaterlandes – sie steht auch für dessen Ehre.

Wenn eine Armee Frauen schändet, zertritt sie zugleich ihre eigene

Ehre und prägt ihrem Land eine hässliche Narbe ein, die nur

schwer jemals verheilt.

Die Geschichte

zeigt: Wo immer eine Armee kollektive Vergewaltigungen beging, wird der

Nachruhm – selbst bei militärischer Größe –

getrübt.

So ruft etwa die Erwähnung des Begriffs „Japanisch“

bis heute vielerorts sofort negative Assoziationen hervor – eine

Folge der Kriegsverbrechen in Ostasien.

Deutschland, Stadt Metgethen: Frauen und Kinder von der Roten Armee getötet – Spuren von Vergewaltigungen

Krieg – ob

„gerecht“ oder nicht – ist grausam und

rücksichtslos. Diese Grausamkeit zeigt sich nicht nur auf dem

Schlachtfeld, sondern oft auch in den Katastrophen, die die

Zivilbevölkerung treffen.

Unabhängig davon, wer den Krieg begonnen hat oder wie sehr die

Befehlshaber auf militärische Disziplin pochen: Plünderung,

Misshandlung und Vergewaltigung von Zivilisten lassen sich im Krieg

kaum vollständig verhindern.

Der Militärhistoriker Antony Beevor veröffentlichte das Buch „Berlin: Der Untergang 1945“,

basierend auf bisher unveröffentlichten russischen Archiven,

Kriegsmaterialien aus Deutschland, den USA, Frankreich und Schweden

sowie den Berichten und Aufzeichnungen von Opfern.

Er stellte darin fest, dass die sowjetische Rote Armee auf ihrem Weg

von Ostpreußen nach Berlin innerhalb von fast drei Jahren

schätzungsweise zwei Millionen Frauen vergewaltigte – manche

von ihnen sogar mehrfach.

Allein in Berlin wurden etwa 130.000 Frauen Opfer von sexueller Gewalt,

rund 10.000 davon begingen anschließend Selbstmord.

Das Buch „Berlin: Der Untergang 1945“

wurde im Vereinigten Königreich veröffentlicht. Der russische

Botschafter in Großbritannien bezeichnete es als

„Beleidigung“.

Doch viele Überlebende berichteten, dass ihnen die Lektüre

des Buches alte, jahrelang verdrängte Schmerzen wieder ins

Bewusstsein rief – und dass endlich über ein lange

tabuisiertes Kapitel gesprochen wurde.

Die

Veröffentlichung über die Vergewaltigungen deutscher Frauen

durch die Rote Armee brach das jahrzehntelange Schweigen der Opfer.

Zu ihnen gehörte auch die spätere Ehefrau des ehemaligen

deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl: Als sie zwölf Jahre alt war,

wurde sie gemeinsam mit ihrer Mutter vergewaltigt.

Als

die Vergewaltigung durch die Rote Armee geschah, war Marta bereits

über achtzig Jahre alt. Dennoch konnte sie die Jahre des Schmerzes

nicht unterdrücken:

„Sie (die Rote Armee) fanden mich, befahlen mir, die Leichen des

toten Hitlerjugend-Korps zu begraben. Dann zwangen sie mich auf den

Friedhof und vergewaltigten mich, einer nach dem anderen“,

erzählte sie wieder und wieder.

„Ich lüge nicht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Sie müssen mir glauben.“

„Eine Frau in Berlin“: Die Reporterin wurde selbst vergewaltigt

2003 veröffentlichte die deutsche Journalistin Marta Hillers ihr Tagebuch „Eine Frau in Berlin“, das sie im Jahr 1945 im zerstörten Berlin geführt hatte. Ihre persönlichen Erlebnisse bestätigten:

Nach dem Zusammenbruch Deutschlands 1945 vergewaltigte die sowjetische Rote Armee zahllose hilflose deutsche Frauen.

Ein Opfer berichtete, dass ein Soldat der Roten Armee versuchte, ihre Mutter zu vergewaltigen.

Sie selbst entriss dem Soldaten die Waffe und versuchte, ihn zu

erwürgen. Doch sie schaffte es nicht. Stattdessen wurde sie selbst

von weiteren sowjetischen Soldaten vergewaltigt. Dieses Trauma

begleitet sie bis heute.

Im Jahr 1945 war Marta Hillers dreißig Jahre alt und unverheiratet. Sie lebte in Ost-Berlin.

Nach dem Fall Berlins versteckte sie sich aus Angst in einem Keller.

Am 27. April 1945 entdeckten sowjetische Soldaten ihr Versteck. Sie zogen sie in den Flur und vergewaltigten sie brutal.

In den folgenden Tagen versuchte Hillers, ihr eigenes Überleben zu sichern:

Sie nutzte ihre fließenden Russischkenntnisse und bot sich einem

älteren sowjetischen Offizier als „Schutzfrau“ an, um

sich vor weiteren Übergriffen zu schützen.

In ihrem Tagebuch schrieb sie später:

„Ich habe alles getan, um zu überleben.“

Das Verhalten der sowjetischen Roten Armee in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs

1990 sorgten die bekannten Feministinnen Helke Sander und Barbara Johr mit ihrem Film „Befreier und Befreite – Krieg, Vergewaltigung, Kinder“

für großes Aufsehen und eine heftige öffentliche

Diskussion. Viele Frauen, die durch den Krieg traumatisiert worden

waren, traten an sie heran, um von ihren Erfahrungen über die

Vergewaltigungen durch Soldaten der sowjetischen Roten Armee zu

berichten.

„Im

Jahr 1945, als 450.000 Soldaten der Roten Armee Berlin angriffen,

lebten dort etwa 1,4 Millionen Mädchen und Frauen. Im

Frühsommer 1945 waren 110.000 von ihnen von Soldaten der Roten

Armee vergewaltigt worden – das entsprach 7,4 % der Gesamtzahl.

Unter den Opfern waren zahlreiche Mädchen und Frauen im

gebärfähigen Alter, darunter 11.000 Schwangere.“

Die Zahl der vergewaltigten Mädchen und Frauen entspricht dabei

nicht der Zahl der Vergewaltigungen insgesamt, da etwa 40 % der Opfer

mehrmals vergewaltigt wurden.

Viele Frauen erinnern sich noch an die Schrecken jener Zeit:

Wenn Soldaten kamen, plünderten und brandschatzten sie nicht nur, sondern schrien auch laut: „Frau, komm!“

Sie drangen in die Häuser ein, sammelten deutsche Frauen –

vom jungen Mädchen bis zur Frau mittleren Alters – und

verübten kollektive Vergewaltigungen.

Für viele Frauen waren die Gräueltaten unerträglich:

Manche starben an den Folgen, andere begingen Selbstmord, um der

Schande zu entkommen.

Einige Historiker

schätzen, dass zwischen dem 24. April und dem 5. Mai 1945 fast

eine halbe Million Frauen allein in Berlin von sowjetischen Soldaten

vergewaltigt wurden – das entspricht etwa 30 % aller Frauen in

der Stadt.

Insgesamt wird

davon ausgegangen, dass im Zweiten Weltkrieg über 2 Millionen

deutsche Frauen durch Soldaten der sowjetischen Roten Armee

vergewaltigt wurden.

Erschreckend ist, dass nur ein verschwindend kleiner Teil der Täter zur Rechenschaft gezogen wurde:

Die überwältigende Mehrheit der Vergewaltiger wurde nie

bestraft, viele erhielten sogar Medaillen und kehrten ohne jedes

Schuldbewusstsein oder Reue in ihre Heimat zurück.

Deutscher Zeitzeuge: Russische Soldaten vergewaltigten Frauen kollektiv

Nach Zhu Weiyis Buch „Auf der Suche nach den deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs“ hier eine Zusammenfassung der Erinnerungen eines alten Mannes:

„1944

waren unsere Männer, Väter, Brüder und Söhne alle

an der Front. In der ersten Nacht nach dem Einmarsch der sowjetischen

Truppen verbrachten wir eine schlaflose Nacht auf dem Dachboden und

hörten, wie die Stadt von Schüssen erfüllt war. Erst mit

der Morgendämmerung wagten wir es, in unsere Häuser

zurückzukehren. Überall suchten russische Soldaten nach

jungen Frauen, packten sie und verschleppten sie in leere Häuser,

wo sie dann kollektiv vergewaltigt wurden. Ich war damals 24 Jahre alt

und lebte jeden Tag in Angst.

Eines

Nachts brachen sowjetische Soldaten in unser Haus ein und schleppten

meine Cousine fort. Sie zwangen uns mit vorgehaltener Waffe in einen

Raum, in dem bereits einige junge Frauen versammelt waren. Dann begann

eine Nacht voller Gruppenvergewaltigungen. Die Männer

stürzten sich abwechselnd auf uns, bis die ersten Sonnenstrahlen

kamen. Als wir unsere schwachen Körper nach Hause schleppten, war

unsere Mutter nur froh, uns lebend wiederzusehen.

Viele Frauen wurden damals vergewaltigt und anschließend

getötet. In unserer Stadt gab es viele Selbstmorde – oft

mussten wir die Seile durchschneiden und die Opfer begraben.*

Dr. Arnold Nidenchu, der während des Krieges in einem Krankenhaus in Rossel (heute Polen) arbeitete, erlebte die Gewalt als behandelnder Arzt:

„Als

die Russen Ostpreußen einnahmen, blieb ich als Arzt im

Josephs-Krankenhaus. Am 8. Januar 1945 wurde Rossel nach nur geringem

Widerstand von den Sowjets besetzt. Danach begannen umfassende

Gräueltaten – Plünderungen, Brandstiftung,

Massenvergewaltigungen und Morde. Bereits am ersten Tag wurden sechzig

Einwohner getötet, meist Frauen, die sich gegen Vergewaltigung

wehrten, sowie Männer, die versuchten, Frauen und Kinder zu

schützen.“

Die Vergewaltigungen nahmen schnell ein erschreckendes Ausmaß an.

Unter den Frauen zwischen 15 und 50 Jahren entkamen nach Einschätzung von Nidenchu nur etwa 10 % der sexuellen Gewalt.

Die Soldaten kannten kaum Grenzen: selbst 80-jährige Frauen,

10-jährige Mädchen, Schwangere und Mütter wurden Opfer.

Abends

drangen russische Soldaten durch Türen, Fenster oder Dächer

in die Häuser der Zivilbevölkerung ein und suchten nach

Frauen – oft sogar tagsüber.

Meist hielten mehrere Männer eine Frau fest, während sie sie

nacheinander vergewaltigten. Am Ende wurden einige der Opfer

erschossen, um keine Zeugen zu hinterlassen. Zwei Frauen, die Dr.

Nidenchu persönlich kannte, wurden auf diese Weise ermordet.

Er berichtete auch von „Seitenvergewaltigungen“, bei denen Frauen während der Gewaltakte getötet wurden.

„Ich

glaube, nur wenige Russen waren nicht an diesen Verbrechen beteiligt.

Offiziere und Soldaten machten kaum einen Unterschied.“

Die

Situation verschlimmerte sich weiter durch die rapide Verbreitung von

Geschlechtskrankheiten, insbesondere unter den jungen Opfern.

Medikamente waren knapp, Apotheken geplündert, und das Krankenhaus

musste täglich mehr als 25 neue Fälle von sexuell

übertragbaren Krankheiten behandeln.

Viele Mädchen versuchten schließlich, durch eine Art

„Schutzbeziehung“ zu einem sowjetischen Soldaten wenigstens

wiederkehrenden Übergriffen zu entgehen.

Während

die sowjetische Armee das Wort „Befreiung“ für ihre

Eroberung Nazi-Deutschlands benutzte, war es für viele Deutsche

schwierig, diese sogenannte „Befreiung“ anzuerkennen.

Vor allem für unzählige deutsche Frauen bedeutete die Ankunft

der Roten Armee eine Katastrophe – keine Befreiung.

Die Sowjets hatten drei Hauptfaktoren, die zu ihren sexuellen Verbrechen beitrugen:

Erstens war die

sowjetische Rote Armee weltweit die Armee mit dem höchsten Risiko

und der höchsten Sterblichkeitsrate. Diese extremen Bedingungen

waren wohl der Hauptgrund für die sexuellen Übergriffe

sowjetischer Soldaten. Nach dem ostpreußischen Feldzug 1945

verbreitete das deutsche Goebbels-Propagandaministerium Filmaufnahmen

von 64 Vergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen durch

sowjetische Soldaten.

Untersuchungen

europäischer Organisationen ergaben, dass nach dem Sieg in der

Berliner Schlacht Plünderungen und Vergewaltigungen an der

Tagesordnung waren. Die sowjetischen Soldaten raubten bevorzugt

deutsche Uhren. Das berühmte Foto von drei Rotarmisten, die auf

dem Reichstagsgebäude die rote Fahne hissen, zeigt bei genauerem

Hinsehen, dass ein sowjetischer Soldat zwei Uhren trägt. Insgesamt

wurden während der sowjetischen Besatzung Deutschlands etwa zwei

Millionen deutsche Frauen vergewaltigt. Bereits Ende 1944 wurden

innerhalb einer einzigen sowjetischen Panzerarmee über 1000

Vergewaltigungsfälle registriert.

Zweitens war das

Bildungsniveau vieler sowjetischer Soldaten sehr niedrig. Viele von

ihnen waren einfache Bauern oder Hirten. Die sowjetische Regierung

legte großen Wert auf militärischen Patriotismus und auf die

Erziehung zum Hass gegen den Nationalsozialismus, vernachlässigte

jedoch die moralische Schulung ihrer Soldaten. Dies trug erheblich zu

den sexuellen Verbrechen bei.

In der deutschen

Wehrmacht hingegen waren solche kollektiven Verbrechen kaum

möglich. Einerseits betrieben die Deutschen offizielle

"Troststationen", andererseits verhinderte die NS-Ideologie der

"rassischen Reinheit" sexuelle Kontakte zu osteuropäischen Frauen.

Zudem wurden Sexualverbrechen in der Wehrmacht streng bestraft, was zu

deutlich weniger Übergriffen führte.

In der sowjetischen

Armee hingegen wurden sexuelle Übergriffe weder streng verfolgt

noch verhindert. Vielmehr wurde das Verhalten der Soldaten oft geduldet

oder gar gefördert. Die Übergriffe waren häufig

organisierte kollektive Handlungen. Mit Maschinenpistolen drangen

Soldaten in deutsche Häuser ein und vergewaltigten Frauen unter

Waffengewalt.

Drittens spielte

der Alkoholmissbrauch unter sowjetischen Soldaten eine große

Rolle. Fast alle Soldaten tranken exzessiv, was die Gewaltakte

zusätzlich anheizte. Man kann sich vorstellen, was in deutschen

Haushalten nachts nach dem Einmarsch der Roten Armee geschah.

Die Lage der

Zivilbevölkerung in Berlin verschlechterte sich dramatisch. Am 28.

April beobachtete eine Frau, die anonym blieb, von ihrem Fenster aus

die Szene auf der Straße. "Ich habe ein seltsames Gefühl im

Bauch", schrieb sie in ihr Tagebuch. "Es erinnert mich an die Angst vor

einem Mathetest in der Schule." Draußen versorgten sowjetische

Soldaten ihre Pferde; überall lag der Geruch von Pferdemist. In

einer nahegelegenen Garage hatten die Soldaten eine Feldkantine

eingerichtet, deutsche Zivilisten wagten sich kaum noch auf die

Straßen. Einige Sowjets fanden Fahrräder und versuchten,

damit zu fahren. Der Anblick bedrückte die Frau – sie

erschienen ihr wie große Kinder.

Als sie es wagte, hinauszugehen, fragte sie jemand als Erstes: „Hast du einen Mann?“

Sie sprach ein wenig Russisch, wodurch sie zunächst

„peinliche Missverständnisse“ vermeiden konnte. Doch

als sie merkte, dass die Soldaten ihr zuzwinkerten, bekam sie Angst.

Ein Soldat, der stark nach Alkohol roch, kam in den Keller, torkelte

auf sie zu, leuchtete ihr mit der Taschenlampe ins Gesicht und machte

keinen Hehl aus seinen Absichten. Die Frau tat so, als wolle sie ihn

nach oben führen, und nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Sie

rannte auf die hell erleuchteten Straßen. Andere Soldaten kamen

in den Keller, stahlen zivile Uhren, begingen aber zunächst keine

weiteren Gewalttaten.

Doch am Abend, als

die Disziplin nachließ, begannen sie nach Beute zu suchen. Drei

sowjetische Soldaten überfielen sie im Dunkeln und fingen an, sie

zu vergewaltigen. Als der zweite Soldat sie misshandelte, erschienen

drei weitere sowjetische Soldaten, darunter eine weibliche Soldatin.

Als sie die Szene sahen, lachten alle, einschließlich der Frau.

Als sie

schließlich wieder ins Zimmer zurückkehrte, verbarrikadierte

sie die Tür mit Möbeln und legte sich erschöpft ins

Bett. Fast alle Frauen in Berlin erlebten in jener Zeit ähnliche

Verstümmelungen. Sie stellte fest, dass es kein fließendes

Wasser gab, um sich zu waschen, was die Situation noch

unerträglicher machte. Kaum hatte sie sich hingelegt, wurde die

Barrikade an der Tür weggeschoben. Eine Gruppe Soldaten brach ein

und begann, in ihrer Küche zu trinken. Als sie versuchte, sich

davon zu schleichen, wurde sie von einem großen Mann namens Peter

Card gepackt. Sie bat ihn, andere davon abzuhalten, sie zu

vergewaltigen. Er stimmte zu. Am nächsten Morgen verabschiedete er

sich freundlich, drückte ihre Hand fast zu fest und versprach, um

sieben Uhr zurückzukehren.

Viele andere Frauen

versuchten ebenfalls, sich an einen Soldaten zu „binden“,

in der Hoffnung, dadurch vor Gruppenvergewaltigungen geschützt zu

sein. Maggie Weilan, eine 24-jährige Schauspielerin, versteckte

sich, als die sowjetischen Soldaten in die Giselastraße kamen,

nicht weit von der Kurfürstenstraße entfernt. Sie nannte

dies „den schrecklichsten Moment des gesamten Krieges“.

Als die Soldaten hereinkamen, kauerte sie sich in einen kunstvoll

geschnitzten Pfirsichholzschrank. Ein junger Soldat aus Zentralasien

zog sie heraus; als er das blonde junge Mädchen sah, war er so

aufgeregt, dass er vorzeitig ejakulierte. Maggie deutete ihm an, dass

sie seine Freundin sein würde, wenn er sie vor anderen

beschützen würde. Begeistert lief er zu seinen Kameraden, um

anzugeben. Doch ein anderer Soldat kam und vergewaltigte sie brutal.

Margarets

jüdische Freundin Ellen Gates entkam ebenfalls aus der

Wrightstraße und versteckte sich während eines sowjetischen

Bombardements in einem Keller. Auch sie wurde von sowjetischen Soldaten

vergewaltigt. Als die Deutschen versuchten, den Russen zu

erklären, dass sie Jüdin sei und verfolgt worden war,

antworteten die Russen nur kalt: „Deutsche sind Deutsche.“

Russische Offiziere erschienen später. Obwohl ihr Verhalten

korrekt war, unternahmen sie keine Maßnahmen, um ihre Soldaten zu

stoppen.

Die

Gisela-Brecht-Straße beherbergt Bewohner aus allen Schichten des

Berliner Lebens. In Halle 10 wohnte der bekannte Journalist Hans

Gonzeche, der im bombardierten Keller für den Besitz

jüdischen Eigentums verurteilt worden war. Im dritten Stock

residierte noch immer die Geliebte von Carleton Brenner. Die Tür

zu seinem Zimmer war vergoldet, das Zimmer selbst mit Seidenmöbeln

und Wandteppichen geschmückt – zweifellos Beutegut aus den

von Deutschland besetzten Gebieten Europas. Im benachbarten Haus Nr. 11

befand sich der berüchtigte "Kitty-Salon" – ein Bordell

unter Aufsicht der Nazis. Dort arbeiteten sechzehn junge Prostituierte,

die zu Beginn des Krieges von Heinrich und Schleinberg rekrutiert

worden waren. Die SS-Geheimdiensteinheit war für den Betrieb und

die Überwachung zuständig, kontrollierte hochrangige Beamte,

Offiziere der Wehrmacht und ausländische Diplomaten. Nach der

Eroberung Berlins waren es die sowjetischen „Angriots“, die

großes Interesse daran hatten, die deutsche Abhörtechnik zu

untersuchen.

Im angrenzenden

Nebengebäude wohnte Admiral Paul von Hase, Kommandant der Berliner

Stadtverteidigung, der später im Zusammenhang mit dem

Attentatsversuch vom 20. Juli verhaftet und hingerichtet wurde.

Als die

Hitlerjugend und die SS-Wachtruppen auf Häuser feuerten, die

weiße Fahnen zeigten, fanden sich Berliner Zivilisten zwischen

die rücksichtslosen Angriffe beider Kriegsparteien. In den Ruinen

verbreiteten verwesende Leichen einen üblen Gestank, einige

zerstörte Gebäude waren von dem Geruch verbrannten Fleisches

durchzogen. Doch diese Schrecken beeindruckten die Soldaten der Roten

Armee kaum. In ihren Augen war Berlin die „graue, erschreckende

und düstere Stadt des Untergangs“, die „Hauptstadt von

Banditen“, geformt durch drei Jahre sowjetischer Propaganda.

Auch deutsche

Kommunisten blieben vom Schicksal nicht verschont. Der Stadtteil

Wedding war bis 1933 eine Hochburg der deutschen Linken. Als die Rote

Armee den Bezirk besetzte, begrüßten Aktivisten auf der

Müllerstraße die sowjetischen Kommandeure,

präsentierten Mitgliedsausweise, die sie während der

zwölf Jahre der Illegalität als Kommunisten getragen hatten,

und boten an, deren Uniformen zu waschen. Dennoch, so berichtete ein

französischer Kriegsgefangener, wurden die Frauen dieser

Aktivisten noch in derselben Nacht von sowjetischen Offizieren

vergewaltigt.

Während sich

die sowjetischen Panzer T-34 und Stalins in Richtung Potsdamer Platz

und Wilhelmstraße bewegten, richtete sich die Aufmerksamkeit der

Roten Armee zunehmend auf den Norden Berlins. Die 3. Stoßarmee

stieß quer durch den Nordosten der Stadt, bereit, den Reichstag

zu erobern.

Die 150.

Schützendivision unter General Schaworow wurde beauftragt, das

Moabit-Gefängnis zu nehmen, das angeblich unter direkter Kontrolle

von Goebbels selbst stand. Schaworow berichtete von den düsteren

Gestalten, die aus den schmalen Fenstern des Gefängnisses

starrten: „Sie blickten uns an wie wilde Tiere.“

(Überraschenderweise hatten sowjetische Soldaten bereits beim

Überschreiten der deutschen Grenze von den Bäumen aus Berlin

in der Ferne sehen können – ein Bild, das ihre

Eindrücke tief prägte.)

Die Erstürmung

des Moabit-Gefängnisses war jedoch alles andere als einfach. Trotz

schwerem Artilleriebeschuss hielt die deutsche Verteidigung fanatisch

stand. Erst nachdem die erste und zweite Sturmwelle hohe Verluste

erlitten hatten, gelang es, die Mauern des Gefängnisses zu

sprengen und den Durchbruch zu erzwingen.

Die sowjetischen

Truppen überquerten schnell die Straße und drangen in den

Hof ein. Sobald sie das Gefängnis stürmten, ergab sich die

deutsche Garnison sofort. Die Sowjets entdeckten Minen am Eingang und

begannen sofort mit der Entschärfung. Ihre Kommandeure erinnerten

sich an das schwere metallische Echo, das die eisernen Treppen im

Obergeschoss entlanghallte. Jeder bewaffnete Deutsche wurde genau

überprüft, selbst solche in minderwertigen Uniformen –

die Sowjets fürchteten insbesondere eine mögliche Falle von

Goebbels. Die Gefangenen wurden hinausgetrieben, die politischen

Häftlinge befreit. Der grelle Sonnenschein blendete sie, und sie

verengten ihre Augen.

Die sowjetische

Armee strömte überall auf die vom Rauch erfüllten

Straßen Berlins. In dieser Umgebung, in der sie ihre Kampfziele

verfolgten, erlitten die Sowjets schwere Verluste. „Mit jedem Schritt näher an den Sieg zahlen wir einen schrecklichen Preis“,

schrieb ein sowjetischer Redakteur während der Berliner Schlacht

– wenige Sekunden bevor er selbst im Feuergefecht fiel. Der Tod

war allgegenwärtig, während der brutale Krieg zu Ende ging.

Michail Schimonin, ein junger Leutnant, der von seinen Männern

geliebt wurde, inspirierte mit seinem Mut viele. „Mit mir!“

rief er seinen Männern zu, ehe er als Erster auf ein Gebäude

zustürmte. Drei Kugeln trafen ihn, bevor eine schwere

Artilleriegranate eine Hauswand in seiner Nähe zum Einsturz

brachte und ihn unter den Trümmern begrub.

Auf Berlins

Straßen und in den Häusern waren Minen verlegt, Barrikaden

errichtet, und die massiven Steinbauten dienten als Bunker. Die

sowjetische Rote Armee erkannte die Lage schnell und setzte

verstärkt 152-mm- und 203-mm-Haubitzen ein, um Durchbrüche zu

erzwingen. Besondere Vorsicht galt den zahlreichen U-Bahn-Tunneln und

Luftschutzbunkern Berlins – mehr als 1000 dieser Anlagen gab es

in der Stadt. Zivile Schutzräume wurden systematisch gesichert:

Jeder Schrei aus einem Bunker konnte tödlich enden. Gerüchte,

dass Panzer wie der T-34 in die U-Bahn-Schächte vordrangen, sind

größtenteils Legenden, mit wenigen belegten Ausnahmen. Eine

bekannte Anekdote erzählt von einem T-34, der versehentlich eine

Treppe zur Alexanderplatz-Station hinunterfuhr.

Entlang der

Moabit-Gefängnisse und der Moerzeke-Brücke, etwa 800 Meter

vom Reichstag entfernt, drangen die Truppen vor. Als sich der Rauch

verzog, zeichnete sich die Silhouette des Reichstagsgebäudes am

Horizont ab. Die 150. und 171. Infanteriedivisionen waren zwar nahe

dran, doch sie wussten, dass der letzte Sturm große Opfer kosten

würde. Um Stalin zu gefallen, sollten sie den Reichstag bis zum 1.

Mai erobern, damit die Nachricht rechtzeitig zur Maifeier in Moskau

verkündet werden konnte.

Am 28. April

begannen die sowjetischen Angriffe auf die Moerzeke-Brücke. Beide

Divisionen gingen vom gleichen Punkt aus vor – was ihre

Rivalität noch verstärkte. Die Brücke war durch ein

Minenfeld und Stacheldraht gesichert, flankiert von Maschinengewehr-

und Artilleriefeuer. Kurz nach 18:00 Uhr versuchten die Deutschen, die

Brücke zu sprengen, aber die Zerstörung war

unvollständig: Die Infanterie konnte sie noch überqueren.

Oberst Nieustrojew

befahl dem Feldwebel Pjatnizki, mit seiner Kompanie einen vorsichtigen

Angriff durchzuführen. Pjatnizki und seine Männer

überquerten unter Feuer das offene Gelände und verschanzten

sich hinter deutschen Hindernissen. Nieustrojew forderte dann

Artillerieunterstützung an. Der Feuerleitoffizier benötigte

einige Zeit, um das Sperrfeuer zu koordinieren. Als die Nacht

hereinbrach, begann das sowjetische Artilleriefeuer: Die deutschen

Stellungen wurden zerstört. Das erste Bataillon überquerte

die Brücke und stieß bis zur Kronprinzenstraße und zur

Moerzekestraße vor.

Noch während

Hitler und Eva Braun in ihrem Bunker heirateten, hatten die

sowjetischen Truppen einen stabilen Brückenkopf errichtet. Vor der

Morgendämmerung war es den meisten Einheiten der 150. und 171.

Infanteriedivision gelungen, die Spree erfolgreich zu überqueren.

Die 150.

Infanteriedivision begann im Süden der Murtkestraße mit dem

Angriff auf das deutsche Innenministerium. Die Sowjets erfuhren sofort,

dass es sich bei dem großen Gebäude um die Residenz von

Himmler handelte. Türen und Fenster waren verbarrikadiert und

wurden als Schießscharten genutzt, sodass das Gebäude zu

einer schwer einnehmbaren Festung geworden war. Da die Frontartillerie

nicht einsetzbar war, richteten sowjetische Pioniere auf einem

Bahngleisabschnitt provisorisch einen einzelnen Katyusha-Raketenwerfer

ein. Dennoch waren am 29. April die wichtigsten Kampfmittel in den

Nahkämpfen Handgranaten und Maschinenpistolen.

Trotz der Schrecken

der letzten Kriegstage hofften sowjetische Soldaten noch, ihrer Heimat

einen bleibenden Eindruck zu vermitteln. Als Eroberer Berlins sahen sie

sich als künftige Elite der Sowjetunion. Wladimir Borissowitsch

Perewjerzew schrieb am selben Tag in einem Brief: „Meine

Lieben, ich bin noch am Leben und gesund. Natürlich habe ich

einiges an Samsung-Branntwein getrunken, aber ihr müsst euch keine

Sorgen machen – das schadet dem Körper nicht allzu sehr. Wir

haben die Einkesselung des Berliner Stadtzentrums verstärkt, nur

500 Meter trennen mich vom Reichstag. Wir haben die Spree

überquert, und bald wird Deutschland fallen!“

Perewjerzew kündigte an, dass er Bilder schicken wollte, auf denen

er mit Maschinenpistole und Handgranaten zu sehen sei – doch er

starb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.

Am 29. April, einem Sonntag, schrieb Martin Bormann in sein Tagebuch: „Dies

ist der zweite Tag des Feuers über Berlin. Nach ausländischen

Nachrichtenagenturen soll Hitler noch am Abend Eva Braun geheiratet

haben und sein politisches sowie persönliches Testament verfasst

haben. Verräter wie Jodl und Himmler haben uns verlassen und den

Bolschewiken überlassen.“ Die Lage verschlechterte sich rapide.

Hitler schwankte

zwischen Hoffnung und Verzweiflung, doch ihm wurde klar, dass alles

verloren war. Nach dem Zusammenbruch der unterirdischen

Kommunikationssysteme konnten sowjetische Abhörstationen

gewöhnliche Funksignale abfangen. Bormann und Krebs schickten an

die Kommandanten eine letzte Nachricht: „Der Führer erwartet unerschütterliche Treue und dass Berlin gerettet wird.“

Die Antworten waren ernüchternd: General Wenck erklärte, dass

seine 12. Armee schwer angeschlagen sei und keine Wende mehr bringen

könne.

Im Bunker erkannte

auch die treueste Gefolgschaft, dass Hitlers Selbstmord unausweichlich

war. Niemand wagte mehr, über Kapitulation zu sprechen. Sollte

Hitler warten, bis die Sowjets den Reichskanzlei-Bunker stürmten,

würde keiner überleben.

Friedrich von

Lorrach-Hoffen wollte diesem Schicksal entgehen. Zusammen mit anderen

verlangte er die Erlaubnis, sich der kämpfenden Truppe

anzuschließen. General Krebs und Burgdorf stimmten zu. Hitler,

müde, gab ihnen seinen Segen: „Sucht euch ein Motorboot, um leise durch die sowjetischen Linien zu kommen.“ Bald darauf schüttelte Hitler ihnen zum Abschied die Hand.

Am 29. April griff

die 301. Infanteriedivision unter Oberst Antonow die Gestapo-Zentrale

an der Prinz-Albrecht-Straße an. Nach schwerem Artilleriebeschuss

stürmten sowjetische Truppen das Gebäude und hissten die rote

Fahne – doch die SS konterte, fügte den Sowjets schwere

Verluste zu und zwang sie zum Rückzug. Nur sieben Insassen

überlebten die Massaker.

Die Division Nordland,

bestehend aus ausländischen Freiwilligen, verteidigte weiterhin

verzweifelt die Reichskanzlei. Besonders französische Freiwillige,

wie der 17-jährige Lucien aus Saint-Nazaire oder Eugène

Front-Lott, zeichneten sich im Panzerkampf aus.

Im Westen

überquerte die sowjetische 8. Gardearmee den Landwehrkanal bei

Tiergarten. Einige Soldaten schwammen über, andere benutzten

provisorische Flöße. Die Sowjets setzten Taktiken wie das

Anzünden ölgetränkter Tücher auf Panzern ein, um

die deutschen Verteidiger zu täuschen und die Potsdamer

Brücke zu überqueren.

Am Nachmittag

verhandelten sowjetische Offiziere mit deutschen Zivilisten, um den

Abzug von 1500 Menschen aus Bunkern zu ermöglichen. Doch nachdem

deutsche Offiziere versucht hatten, zu tricksen, erschoss Major Kuharew

drei von ihnen und ließ den Bunker sofort stürmen.

Zur gleichen Zeit

erreichte die sowjetische Offensive fast das Hauptquartier von General

Weidling in Bendlerblock, der eine verzweifelte Besprechung mit seinen

Kommandanten abhielt. Am nächsten Morgen sollte ein letzter

Ausbruchsversuch gestartet werden.

Berliner Filmfestival-Präsident Dieter Kosslick

Die deutsche Website des Focus-Magazins veröffentlichte am 28. Februar einen Bericht mit dem Titel „Wie alliierte Soldaten deutsche Frauen missbrauchten“.

Darin heißt es, dass viele alliierte Soldaten am Ende des Zweiten

Weltkriegs und während der Besatzungszeit deutsche Frauen

vergewaltigten. „Mindestens

860.000 deutsche Frauen und Mädchen (aber auch Männer und

Jungen) wurden von Angehörigen der alliierten Streitkräfte

vergewaltigt,“ schrieb die Historikerin Miriam Gebhardt zu Beginn ihres neuen Buches „Als die Soldaten kamen“. Ihr Buch bietet eine tiefgehende Analyse dieser Verbrechen und ihrer Auswirkungen bis heute.

Nach der Niederlage

Deutschlands fürchteten sich vor allem die Menschen im Osten vor

der Rache der Sowjets – eine Angst, die auch von der

NS-Propaganda systematisch geschürt worden war. Die Nazis warnten

die Deutschen eindringlich vor den „bestialischen“ sowjetischen Soldaten. Tatsächlich waren Vergewaltigungen und Tötungen weit verbreitet.

Gebhardt dokumentiert in ihrem Buch diese Gräueltaten aus der Perspektive der Opfer. „Ich habe anderthalb Jahre an der Recherche gearbeitet,“ sagte sie. „Ich

wollte die Gefühle und Erfahrungen der Betroffenen in den

Mittelpunkt stellen, nicht bloß eine Liste von Gräueltaten

liefern.“

Die Historikerin

räumt auch mit gängigen Vorurteilen auf. Zum einen

unterscheiden sich ihre Zahlen von bisherigen Schätzungen:

Während andere Historiker von Millionen vergewaltigter Frauen

allein in Ostdeutschland ausgehen, schätzt Gebhardt die Zahl der

Opfer auf etwa 860.000. Zum anderen zeigt sie, dass sexuelle Gewalt

nicht nur im Osten durch sowjetische Soldaten verübt wurde,

sondern auch in den britischen, französischen und amerikanischen

Besatzungszonen – teils über mehrere Tage hinweg.

Dass lange Zeit

zwischen den Taten der Alliierten und denen der Sowjets unterschieden

wurde, liegt daran, dass westliche Soldaten über Lebensmittel,

Zigaretten und Nylonstrümpfe verfügten – Dinge, die das

deutsche Volk damals verzweifelt benötigte. Dadurch entstand der

Eindruck, es habe keine Vergewaltigungen gegeben, sondern nur „Prostitution aus Not“. Dieses Bild der sogenannten „freundlichen Besatzung“ aber verkennt das Leid der Opfer.

„Bemerkenswert ist, dass nur wenige Frauen damals von Vergewaltigungen durch westliche Soldaten sprachen,“

sagte Gebhardt. Das lag auch daran, dass die westlichen Soldaten in der

NS-Propaganda nicht als „Bestien“ dargestellt worden waren.

Zudem waren die deutschen Behörden nach dem Krieg bestrebt,

gegenüber den westlichen Alliierten gefällig zu bleiben und

unterbanden Klagen über Gewalt.

Opfer von sexueller Gewalt wurden oft selbst stigmatisiert. Sie wurden als „Schlampen“ beschimpft, viele kamen in Pflegeheime. „Nach dem Krieg litten diese Frauen unter tiefem Misstrauen der Gesellschaft und einem erneuten Trauma,“ schreibt Gebhardt. „Viele von ihnen fanden nie wieder ins Leben zurück.“

Sie mussten den

doppelten Schmerz ertragen – körperliche und seelische

Verwundung –, wurden sozial geächtet und häufig in

Armut getrieben. In Fragen von Abtreibung oder Entschädigung

entschieden Ärzte und Richter meist gegen sie. Opfer mussten

beweisen, dass sie nicht freiwillig sexuelle Beziehungen zu alliierten Soldaten hatten – eine fast unmögliche Aufgabe.

Kinder, die aus diesen Beziehungen hervorgingen, galten in der Gesellschaft als „Besatzungskinder“

und wurden noch stärker diskriminiert als andere uneheliche

Kinder. Diese Kinder hatten oft keinen Anspruch auf Unterstützung

und kannten in vielen Fällen ihren Vater nicht.

Einige

Besatzungsmächte, etwa Frankreich, erklärten sich erst dann

bereit, die Verantwortung für diese Kinder zu übernehmen,

wenn die Mütter auf alle Rechte verzichteten. Doch selbst dann

wurden diese Kinder nicht etwa zu ihren Vätern geschickt, sondern

zur Adoption freigegeben. Erst 1956 erließ die Bundesrepublik

Deutschland Regelungen zur finanziellen Unterstützung dieser

Kinder. Vergewaltigungsopfer selbst erhielten jedoch keine

Entschädigung.

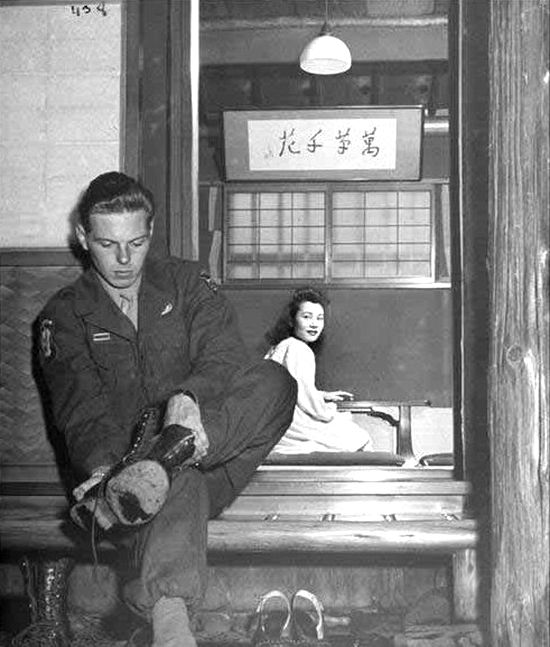

Nachdem das US-Militär in Japan stationiert war, mussten die

verschiedenen gesellschaftlichen Schichten Japans lernen, das

amerikanische Militär als eine Art Ruhm oder Statussymbol

wahrzunehmen.

Das

Bild zeigt, wie eine große Anzahl sowjetischer Soldaten an die

Berliner Front vorrückt, bereit, die Schlacht um Berlin zu

beginnen. Auf einem Verkehrsschild steht: „165 km westlich von

Berlin, 1535 km östlich von Moskau“.

Das

Bild zeigt Marschall Schukow und hochrangige Offiziere der Ersten

Ukrainischen Front bei der Planung der Schlacht um Berlin anhand eines

Sandtisches.

Die

Sowjets konzentrierten 270 Infanterie- und Kavalleriedivisionen, 20

Panzerarmeen, 14 Luftflotten und 2,5 Millionen Soldaten in Belarus. Das

Bild zeigt Generaloberst Tschuikow, Marschall Schukow, Admiral Malinin

und Generaloberst Woronow (von links), wie sie den Angriffsplan

für die Schlacht um Berlin entwickeln.

Die

Rote Armee setzte 2450 Flugzeuge, 14.200 Geschütze und 1500 Panzer

ein. Ihnen gegenüber standen 48 deutsche Infanteriedivisionen,

neun motorisierte Divisionen, sechs Panzerdivisionen, etwa 800.000

Soldaten, 700 Geschütze und Mörser, 500 Panzer und 342

Kampfflugzeuge.

Die

Schlacht begann am 16. April 1945. Die sowjetischen Truppen

durchbrachen die Verteidigungslinien an Oder und Neiße und

umzingelten Berlin am 25. April. Das Bild zeigt Flakgeschütze, die

die Sicherheit der Transportwege gewährleisten sollen.

Während

der Straßenkämpfe stürmte die Rote Armee mehrgleisig

auf Berlin zu. Am 27. April drangen sowjetische Truppen in das

Stadtzentrum vor, am 29. April begann der Sturm auf das

Reichstagsgebäude. Am 30. April beging Hitler im Bunker

Selbstmord. Am 2. Mai kapitulierte die Berliner Garnison unter General

Weidling.

Am

9. Mai 1945 unterzeichneten deutsche Vertreter im Auftrag von Marschall

Keitel die bedingungslose Kapitulation in Berlin. Die Rote Armee setzte

während der Operation 48 Divisionen in Bewegung und erbeutete

große Mengen an militärischem Material. Das Bild zeigt den

Angriff der Roten Armee auf Berlins Vororte.

Der

Sieg der Roten Armee zerschlug das deutsche Oberkommando in Berlin und

markierte den endgültigen Zusammenbruch des Faschismus in Europa.

Das Bild zeigt eine schwere Artillerieeinheit in Berlin.

Am

Morgen des 16. April 1945 eröffneten Tausende sowjetische

Geschütze und „Katjuscha“-Raketen das Feuer auf

deutsche Stellungen. In der Morgendämmerung überquerten die

Armeen die Oder und die Neiße. Das Bild zeigt das Feuer der

sowjetischen Artillerie.

Über

Berlin kreisten sowjetische Bomberbesatzungen. Das Bild zeigt eine

sowjetische 2-2-Bomberformation über der Stadt.

Der

erste Angriff der belarussischen 1. Front scheiterte, auch wegen des

Nebels und deutschen Widerstands. Das Bild zeigt sowjetische Truppen am

Stadtrand Berlins.

Sümpfe

und starkes deutsches Feuer verzögerten den Vormarsch der Roten

Armee, die schwere Verluste erlitt. Schukow setzte daraufhin die

Reservearmeen ein. Bis zum Abend war ein Vorstoß von 6 km

gelungen.

Zhu

Kefus erste Armee in Belarus brach durch die deutsche erste

Verteidigungszone, der Tag kam mittags, dass die zweite

Verteidigungszone, aber wenn die Sowjetunion in die Verteidigungszone

Hub Zeluo Fu Heights, sondern war die deutsche Von dem Widerstand, die

Deutschen mit günstigem Gelände, hartnäckig bewachen

jeden Graben, jede Soldatengrube, da die sowjetische Armee ein

großer Mörder.

Am

17. April konzentrierte die sowjetische Armee ihre Kräfte erneut

und setzte fast tausend Panzer ein. Trotz hoher Verluste durch deutsche

Verteidiger gelang es schließlich, die Höhen von Seelow

einzunehmen.

Am

18. April begann der Vormarsch auf Berlin, nachdem die sowjetischen

Truppen die deutschen Verteidiger fast vollständig aufgerieben

hatten.

Am

20. April erreichten die ersten sowjetischen Truppen den Stadtrand

Berlins. Um 13:30 Uhr begann die erste Bombardierung Berlins durch

sowjetische Artillerie. Das Bild zeigt sowjetische Soldaten in der

Berliner U-Bahn.

Die

südlichen sowjetischen Truppen überquerten die Spree und

näherten sich von Süden her Berlin. Die 3. Panzerarmee

stieß in die südlichen Vororte vor.

Am

25. April 1945 schlossen sich sowjetische Truppen von Norden und

Süden westlich Berlins zusammen und schlossen damit den

Belagerungsring. Das Bild zeigt den Raketenabschuss von

„Katjuschas“.

An

diesem Punkt begann das deutsche Verteidigungssystem in der

Oder-Fluss-Fluss-Fluss durch die Sowjetunion Durchbruch, die

sowjetische Armee drei Tag und Nacht weiter vorwärts und weiter,

begann, um zu umarmen Berlin. Zu dieser Zeit war die sowjetische Armee

unter der Berliner Stadt, Hitler beschloß, sich aus dem deutschen

Berliner Kommandanten zurückzuziehen, er selbst ließ "und

Berliner Koexistenz".

Am 26. April

bombardierten Tausende sowjetische Flugzeuge erneut Berlin. Auf dem

Boden konzentrierten sich pro Kilometer etwa 1000 Geschütze.

Danach begann der Angriff auf das Stadtzentrum.

Die Sowjets

wendeten die in Stalingrad bewährte Taktik an: Zerstörung

durch Artillerie und Infanteriesturm durch Keller, U-Bahn-Schächte

und Hinterhöfe. Das Bild zeigt den Globus in Hitlers Büro.

Berlin war stark

befestigt, je näher am Zentrum, desto härter die Kämpfe.

Jeder Schritt kostete schwere Verluste. Das Bild zeigt eine große

Gruppe deutscher Kapitulierender.

Am 30. April um 15:30 Uhr begingen Hitler und Eva Braun Selbstmord im Führerbunker. Ihre Leichen wurden verbrannt.

Der Kampf um das

Reichstagsgebäude tobte erbittert. Am Abend des 30. April setzten

sowjetische Soldaten die Rote Fahne auf die Kuppel des Reichstags.

Am 1. Mai

kapitulierten die letzten deutschen Verteidiger in Berlin. Das Bild

zeigt deutsche Gefangene beim Durchmarsch durchs Brandenburger Tor.

Die

Schlacht um Berlin forderte einen hohen Tribut: 80.000 getötete

deutsche Soldaten, 480.000 Gefangene, zerstörte Panzer, Flugzeuge

und Geschütze. Die Sowjets erlitten rund 30.000 Verluste.

Drei Monate später kapitulierte Japan, der Zweite Weltkrieg endete.

Im Laufe der Einnahme Berlins wurden etwa 70 deutsche Divisionen

vernichtet, mehr als 48.000 deutsche Soldaten gefangen genommen. Das

Bild zeigt das Aufstellen eines Porträts Stalins auf der

Straße „Unter den Linden“.

Das Bild zeigt Beerdigungen gefallener sowjetischer Soldaten in Berlin.

Der 9. Mai wurde zum Tag des Sieges erklärt. Millionen

sowjetischer Soldaten wurden mit Medaillen ausgezeichnet, darunter

über eine Million mit der Medaille für die Eroberung Berlins.

Das Bild zeigt die Leichen deutscher Soldaten unter dem Brandenburger Tor.

Das ehemalige Reichstagsgebäude.

Deutsche bauten Barrikaden mit überschüssigen Panzertürmen zur Verteidigung gegen sowjetische Panzer.

„Katjuscha“-Raketenwerfer bereit zum Einsatz.

Vom

1945 bis zum 24. April stieß der linke Flügel der 1.

Belarussischen Front im Südosten Berlins mit der Ersten

Ukrainischen Front zusammen. Damit wurde die Verbindung zwischen der 9.

deutschen Armee und der Stadt Berlin abgeschnitten und die Einkesselung

der deutschen Truppen abgeschlossen.

Das Bild zeigt „Katyusha“-Raketenwerfer, die zum Abschuss bereitstehen.

Am

25. April 1945 schloss die Erste Belarussische Front im Norden den Ring

um die Berliner Truppen, während die Vierte Panzerarmee der Ersten

Ukrainischen Front im Westen Berlins auf sie traf. Damit war die

Einkesselung Berlins vollendet.

Das Bild zeigt „Katyusha“-Raketenwerfer.

Gleichzeitig wurde die deutsche Armee im Norden Berlins vom 2.

Belarussischen Frontabschnitt und dem rechten Flügel der 1.

Belarussischen Front angegriffen. Am selben Tag erreichte die der

Ersten Ukrainischen Front angeschlossene 5. Gardearmee die Elbe und

vereinigte sich bei den Höhen von Torgau mit der Westlinie der 1.

US-Armee.

Am

Morgen des 26. April 1945 bombardierten Tausende sowjetische Flugzeuge

erneut Berlin und warfen dabei tausende Tonnen Bomben und Brandbomben

ab. Am Boden konzentrierte sich pro Meile nahezu tausend Geschütze

unterschiedlichen Kalibers auf intensiven Beschuss.

Nach diesem Bombardement entsandte Schukows Erste Belarussische Front

unzählige Angriffsgruppen und Stoßtrupps, die aus allen

Richtungen in das Berliner Stadtgebiet vordrangen.

Die sowjetischen Truppen rückten bis zur Reichskanzlei vor.

Mit der Erfahrung von Stalingrad wussten die sowjetischen Soldaten genau, wie man eine Stadt erobert.

Zunächst bombardierten die Sowjets das Zielgebiet mit Artillerie

und Flugzeugen. Danach rückte die Infanterie, unterstützt von

Panzern, Flammenwerfern und Stoßtrupps, vor.

Die sowjetischen Einheiten durchdrangen Häuser vom Hinterhof,

durch Keller und sogar durch U-Bahn-Schächte und

Abwasserkanäle, um jede Straße und jedes Gebäude

systematisch einzunehmen.

Das Bild zeigt den Globus im Büro Hitlers.

Berlin

war eine massiv befestigte Stadt mit einem weitgehend intakten

Verteidigungssystem und äußerst starken Befestigungen.

Je näher die sowjetischen Truppen dem Stadtzentrum kamen, desto schwieriger wurde ihr Vormarsch.

Rauhe Gebäudestrukturen, versteckte Keller, U-Bahn-Schächte

und Entwässerungsgräben boten den Deutschen ideale Stellungen

für konzentrierte Feuerkraft.

Die Sowjets mussten Haus für Haus, Straße für

Straße kämpfen und für jeden kleinen Fortschritt einen

hohen Preis zahlen.

Das Bild zeigt eine große Anzahl deutscher Kapitulationen.

Zu diesem Zeitpunkt hing Hitler immer noch Illusionen nach.

Er sagte dem Kommandanten der Berliner Garnison, Helmuth Weidling:

„Die Situation wird sich verbessern. Unsere Neunte Armee wird

nach Berlin kommen, gemeinsam mit der Zwölften Armee angreifen und

die Russen in Berlin katastrophal schlagen.“

Helmuth Weidling, Kommandant der Berliner Garnison und des

Hauptquartiers der Verteidigungstruppen, führte schließlich

seine Truppen am 2. Mai der sowjetischen Seite unter Marschall Georgi

Schukow zur Kapitulation.

Am 27. April 1945 hatte die sowjetische Armee den 9. Bezirk von Berlin erreicht.

Keitel wurde nach Berlin gerufen und erhielt ein Telegramm, das die bittere Wahrheit bestätigte:

Die Zwölfte Armee konnte sich nicht weiter nach Berlin

vorarbeiten, und die Neunte Armee war nicht in der Lage, den Kessel zu

durchbrechen.

Damit war Hitlers letzte Hoffnung endgültig zerstört.

Das Bild zeigt eine Sanitätsstation der Roten Armee, die auf einer Berliner Straße Verwundete versorgt.

Der

Berliner Garnisonskommandant Helmuth Weidling bat Hitler um Erlaubnis,

mit den Verteidigern der Hauptstadt auszubrechen, um „die

Führung des Staates sicher aus Berlin zu evakuieren“.

Er berichtete außerdem, dass die Munition nur noch für zwei

Tage und Nächte reiche und dass Nahrung und Medizin fast

vollständig aufgebraucht seien.

General der Infanterie Hans Krebs, Chef des Generalstabs des Heeres,

empfahl Weidling aus militärischer Sicht ebenfalls den

Ausbruchsversuch, da dieser Plan noch realisierbar erschien.

Das Bild zeigt sowjetische Soldaten, die sich vor dem Reichstagsgebäude fotografieren lassen.

Hitler

erkannte jedoch, dass er diesen Krieg vollständig verloren hatte,

den er selbst entfesselt hatte, weigerte sich aber, Berlin zu verlassen.

Am 28. April 1945 drangen die 3. Stoßarmee der Garde und Teile

der 8. Garde-Armee der 1. Belarussischen Front in den Berliner

Stadtteil Tiergarten vor.

Das Bild zeigt sowjetische Truppen im Inneren der Stadt.

Generaloberst Wassili

Tschuikow befahl der 8. Garde-Armee am frühen Nachmittag, den

Landwehrkanal zu überqueren und den von den Deutschen

kontrollierten Kommunikationsknotenpunkt zu erobern, wodurch die

wichtigste Verbindung Berlins zur Außenwelt abgeschnitten wurde.

Spät in der Nacht stürmte die 3. Stoßarmee unter dem

Kommando von Generaloberst Wassili Kusnezow von außen die

Bastionen und drang bis zum Gebäude des Innenministeriums am

Königsplatz vor.

Die

verzweifelten deutschen Truppen leisteten weiterhin erbitterten

Widerstand, doch die meisten von ihnen wurden bis spät in die

Nacht des 29. April getötet. Erst nach schweren Verlusten gelang

es der sowjetischen Armee, das Gebäude einzunehmen.

Um 1:00 Uhr am 29. April verkündete Hitler, der 12 Jahre lang auf

diesen Moment gewartet hatte, seine Hochzeit mit Eva Braun.

Nach der Zeremonie diktierte Hitler sein politisches Testament und

bestimmte Großadmiral Karl Dönitz zu seinem Nachfolger.

Hitler

beschloss, Selbstmord zu begehen und verfügte, dass seine

Überreste im Garten der Reichskanzlei verbrannt werden sollten.

Am 30. April um 15:30 Uhr, einen Tag nach seiner Hochzeit, begingen

Hitler und seine Frau Eva Braun gemeinsam Selbstmord im Schlafzimmer

des unterirdischen Bunkers: Eva Braun nahm Gift, während Hitler

sich zusätzlich eine Pistole an die Schläfe hielt und

abdrückte.

Anschließend trug Joseph Goebbels die Leichen von Hitler und Eva