В докладной записке начальника Главного политического управления Красной Армии Шикина в ЦК ВКП(б) указывается:

«Как только наши части занимают определённый район города, местные жители постепенно начинают выходить на улицы, почти у всех — белые повязки на рукавах. При встрече с нашими солдатами многие женщины поднимают руки, плачут и дрожат от страха. Но как только они убеждаются, что солдаты и офицеры Красной Армии совсем не такие, какими их изображала фашистская пропаганда, страх быстро проходит. Всё больше и больше людей выходит на улицы и предлагает свои услуги, всячески стараясь подчеркнуть свою лояльность к Красной Армии».

Наибольшее впечатление на победителей произвели скромность и рассудительность немцев. В этой связи стоит упомянуть рассказ миномётчика Н. А. Орлова, потрясённого поведением немок в 1945 году:

«В нашем батальоне никто из мирных немцев не пострадал. Особист у нас был «германофилом». Если бы что-то подобное и произошло, реакция командования была бы мгновенной. По поводу насилия над немецкими женщинами… Мне кажется, некоторые, говоря об этом, сильно преувеличивают. Вспоминаю один случай. Мы въехали в немецкий город и расселились по домам. Появилась фрау лет сорока пяти и спросила: “Где комендант?” Её привели к Марченко. Она заявила, что отвечает за район и собрала 20 немецких женщин для сексуального (!) обслуживания советских солдат. Марченко понимал немецкий, и я перевёл смысл сказанного заместителю по политчасти Долгобородову. Реакция наших офицеров была яростной и оскорблённой. Немку вместе с её «отрядом» выгнали. В целом немецкое смирение поразило нас. Мы ожидали партизанской войны, саботажа. Но для этого народа порядок — Ordnung — важнее всего. Если ты победитель, то они подчиняются — не из страха, а сознательно. Такая у них психология…»

Похожий случай приводит в своих военных записках Давид Самойлов:

«В Арендсфельде, где мы только что разместились, появилась небольшая группа женщин с детьми. Вела их высокая немка с усами лет пятидесяти — фрау Фридрих. Она заявила, что представляет гражданское население и потребовала зарегистрировать остальных жителей. Я ответил, что это можно будет сделать, как только прибудет комендатура.

“Это невозможно”, — сказала фрау Фридрих. — “Здесь женщины и дети. Их нужно зарегистрировать”.

Мирные жители поддержали её слова криками и слезами.

Не зная, что делать, я предложил им спуститься в подвал того дома, где мы остановились. Они успокоились, заняли подвал и стали ждать прибытия командования.

“Господин комиссар”, — изящно обратилась ко мне фрау Фридрих (я был в кожаной куртке). — “Мы понимаем, что у солдат есть некоторые потребности. Я готова предложить им несколько молодых женщин…”

Я не стал продолжать разговор с фрау Фридрих».

После разговора с жителями Берлина 2 мая 1945 года Владимир Богомолов записал в своём дневнике:

«Мы входим в один из уцелевших домов. Внутри — тишина, мёртвая тишина. Стучим в дверь: “Откройте, пожалуйста”. В коридоре слышен приглушённый, взволнованный шёпот, обрывки нервных реплик. Наконец дверь открывается. Перед нами — сжавшаяся в кучку группа женщин неопределённого возраста. Они кланяются низко, слабо, покорно, с испугом в глазах. Немки нас боятся — им внушили, что советские солдаты, особенно азиаты, будут насиловать и убивать их…

На их лицах — страх и ненависть. Но временами кажется, что им даже нравится быть побеждёнными: они ведут себя угодливо, улыбаются вежливо, говорят ласково. В эти дни ходят байки: как наш солдат вошёл в немецкую квартиру, попросил выпить, а немка, едва увидев его, легла на диван и сняла блузку».

Фраза «все немки развратны» — была распространённым мнением среди советских военнослужащих. Она подкреплялась не только наблюдениями, но и весьма серьёзными последствиями, которые вскоре выявили военные врачи.

В распоряжении Военного совета 1-го Белорусского фронта № 00343/Ш от 15 апреля 1945 года сообщалось:

«За время пребывания войск на территории противника резко возросла заболеваемость военнослужащих венерическими заболеваниями. Изучение причин показало, что среди немцев эти заболевания широко распространены. Немцы, отступая, а также и в настоящее время на занятой нами территории, пошли по пути искусственного заражения немецких женщин сифилисом и гонореей, с целью создания масштабных очагов распространения венерических заболеваний среди бойцов Красной Армии».

26 апреля 1945 года Военный совет 47-й армии рапортовал:

«…В марте количество венерических заболеваний среди военнослужащих увеличилось по сравнению с февралем в четыре раза. Женская часть немецкого населения на обследованных территориях заражена на 8–15%. Известны случаи, когда противник намеренно оставлял инфицированных женщин, чтобы заразить наших солдат».

Интересные наблюдения оставил австралийский военный корреспондент Осмар Уайт, находившийся в Европе в составе 3-й армии США под командованием генерала Джорджа Паттона. В мае 1945 года, всего через несколько дней после капитуляции Берлина, он записал:

«Я проходил мимо ночного кабаре, начиная с Femina у Потсдаммерплац. Вечер был тёплый и влажный. Воздух пропитан запахом канализации и разложения. Фасад Femina украшали футуристические изображения обнажённых тел и вывески на четырёх языках. В бальном зале и ресторане — русские, британские и американские офицеры, сопровождающие или выслеживающие женщин. Бутылка вина — 25 долларов, бургер из конины с картофелем — 10, пачка американских сигарет — баснословные 20 долларов. Щёки у берлинских женщин румяные, губы — ярко накрашены, будто бы это не они проиграли войну, а Гитлер её выиграл. Многие в шёлковых чулках. Ведущая вечера открыла программу на немецком, русском, английском и французском языках. Это вызвало насмешку у сидевшего рядом капитана русской артиллерии. Он наклонился ко мне и сказал на неплохом английском: “Какой быстрый переход от национального к интернациональному! Бомбы RAF — отличные профессора, не правда ли?”»

Общее впечатление советских солдат о европейских женщинах было двойственным: с одной стороны — элегантные и умные (по сравнению с измученными войной соотечественницами в полуразрушенных и голодных оккупированных регионах, а также фронтовыми подругами в потертых гимнастерках), с другой — доступные, корыстные, распущенные или трусливо покорные. Исключение составляли югославки и болгарки.

Суровые и аскетичные югославские партизанки воспринимались как боевые товарищи и считались неприкосновенными. А учитывая строгость нравов в югославской армии, «партизанские девушки, должно быть, смотрели на ВПЖ [военно-полевых жен] как на особую, низменную разновидность женщин».

О болгарках Борис Слуцкий вспоминал следующее: «… После украинского самодовольства, после румынской распущенности, нас поразила строгая недоступность болгарок. Победами здесь почти никто не хвастался. Это была единственная страна, где офицеров на улицах часто сопровождали мужчины, а женщины — почти никогда. Позже болгары с гордостью говорили, что русские вернутся в Болгарию за невестами — единственными в мире, которые остались чистыми и нетронутыми».

Но в других странах, через которые прошла армия-победительница, женская часть населения уважения не вызывала. «В Европе женщины сдались, изменились первыми… — писал Слуцкий. — Меня всегда шокировала, сбивала с толку, дезориентировала легкость, постыдная легкость любовных отношений. Порядочные женщины, конечно, бескорыстные, напоминали проституток — поспешность, стремление избежать любых промежуточных стадий, полное отсутствие интереса к внутренним мотивам мужчины. Подобно людям, знающим три непристойных слова из всего словаря любовной лирики, они сводили близость к нескольким телодвижениям, вызывая презрение даже у самых закалённых наших офицеров… Причинами сдержанности были не этика, а страх: страх заражения, страх огласки, страх беременности», — добавлял он, подчёркивая, что в условиях завоевания «всеобщая распущенность скрывала и маскировала особую женскую порочность, делая её незаметной и постыдной».

Интересно, не правда ли?

Продолжим обзор — теперь о СС. Принято считать, что это были элитные части Третьего рейха и любимцы фюрера. Где возникала угроза, где случались прорывы и кризисы — туда бросали СС. Сломать ситуацию? Удавалось не всегда. Если в марте 1943 года эсэсовцы сумели отбить у Красной армии Харьков, то уже на Курской дуге они потерпели сокрушительное поражение.

Да, Ваффен-СС сражались с отчаянной храбростью и фанатизмом. Та же дивизия «Мёртвая голова» даже проигнорировала приказ о запрете рукопашных боёв с советскими войсками.

Но храбрость и даже безумие — это ещё не всё. Говорят, первыми гибнут и герои, и трусы. А выживают — осторожные и расчётливые.

В первый год войны вермахт относился к войскам СС скептически. Если в политической подготовке они действительно преуспели, то в тактике и технике уступали регулярной армии. Что мог дать Теодор Эйке — бывший полицейский доносчик, пациент психиатрической лечебницы и начальник концлагеря Дахау — военному делу? Когда летом 1942 года он прибыл в ставку Гитлера и с истерикой жаловался на огромные потери — разве не он сам в этом был виноват?

В вермахте его прозвали «мясником Эйке» — за то, что считал потери личного состава несущественными. 26 февраля его самолёт был сбит, и Эйке был похоронен под Харьковом. Где его могила — неизвестно.

Вот так-то.

В 1941 году солдаты вермахта насмешливо называли эсэсовцев «древесными лягушками» — за их пестрый камуфляж. Правда, потом и сами стали его использовать. Да и в вопросах снабжения… Армейские генералы старались ставить «тотенкопфов» на второе место. Какой смысл отдавать лучшее тем, кто, из всех видов боя, предпочитал лишь безрассудные атаки? Они всё равно погибнут

Только в 1943 году ситуация действительно прояснилась: войска СС стали сражаться не хуже вермахта. Однако это произошло не потому, что повысился уровень их подготовки, а потому что общий уровень подготовки в немецкой армии снизился. Знали ли вы, что офицерские курсы в Германии длились всего три месяца? При этом Красную Армию критиковали за шесть месяцев подготовки.

Качество вермахта неуклонно снижалось. Квалифицированные бойцы, прошедшие кампании во Франции и Польше, к 1943 году были уже выведены из строя. Их место заняли плохо обученные юнцы. Учить их было некому — одни сгинули в болотах Синявино, другие были калеками в тылу, третьи надрывались на принудительных работах. В то же время Красная Армия училась и совершенствовалась. Настолько, что к 1944 году советские войска могли проводить наступательные операции с соотношением потерь 1:10 в свою пользу. Хотя по теории наступающие должны терять втрое больше защитников.

Речь не об операции «Багратион», а о Ясско-Кишинёвской операции — возможно, самой результативной за всю войну. Советская армия потеряла в ней 12,5 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести и 64 тыс. ранеными. Немецкие и румынские войска потеряли 18 дивизий. В плен попало 208 600 человек, а общее число убитых и раненых составило до 135 000.

Система подготовки РККА победила систему Рейха. Наша Гвардия рождалась в боях. Ваффен-СС были детьми пропаганды.

Но как сами немцы видели эсэсовцев?

Отступление: вокруг Великой Отечественной войны накопилось множество мифов. Один из них — о "винтовке на троих". Мало кто знает, что это выражение родом из "Краткого курса ВКП(б)", и относилось к Царской армии, где действительно случалось, что на троих солдат приходилась одна винтовка.

Другой миф — легендарный диалог Жукова и Эйзенхауэра о том, что советская пехота якобы шла по минным полям перед танками, расчищая проход своими телами. На самом деле масса человека недостаточна, чтобы привести в действие противотанковую мину. Откуда же возник этот миф?

Ответ можно найти в мемуарах Гюнтера Флейшмана, офицера СС из дивизии «Викинг». Речь идёт о событиях 1940 года, Франция, город Мец. Флейшман служит радистом в штабе самого Роммеля, тогда командира 7-й танковой дивизии. С ними на тот момент находится полк СС Das Reich.

Город Мец окружён минными полями — противопехотными и противотанковыми — и прикрыт французской зенитной артиллерией. Роммель отправляет радиста вперёд для разведки расположения батарей. Группа разведки почти вся погибает. Только потому, что один из них уцелел, мы имеем этот рассказ. Гюнтер доходит до ограды и пытается вызвать Роммеля по радио:

«— Железный конь! Железный конь! Тебя вызывает Светлячок-1!»

— Как дела, рядовой?

— Генерал, Клек и Морер убиты. Прошу разрешения вернуться.

— Во что бы то ни стало нужно установить местонахождение этих позиций, как обычно.

— Да, генерал! У меня еще есть глоссарий MR-38.

— Всё, сынок. Попробуй подойти ближе. Как можно ближе. Я рассчитываю на тебя...

— Принято, генерал. Конец связи.

Что было дальше? А затем — следующее:

Я посмотрел на землю и заметил сигнальщика, размахивающего красными и синими флажками. Это был сигнал к выходу на связь. Здесь, в живой изгороди, я не боялся неожиданностей, вспоминая слова Клека о том, что я здесь в уязвимом положении. Поэтому я спокойно сел и, не испытывая трудностей с маршрутом, стал вызывать «Железного Коня».

— Наши планы изменились, — сообщил мне герр генерал. — Ты остаешься на месте. Но ты не мог бы обойти это?

— Я не понимаю, генерал!

— Сынок, оставайся там, где стоишь. И оставайся на связи. Я сделал тебе подарок. Конец связи.

— С кем ты говорил? — с любопытством спросил Роттенфюрер.

— С вашим командиром.

— О каком подарке он говорил?

— Сам скоро узнаешь.

Прошло некоторое время, прежде чем мы поняли, что имел в виду герр генерал. В небе появились средние бомбардировщики «Хейнкель» и пикировщики Ju-87. Первым была поручена ковровая бомбардировка, вторым — точечная атака. Мец загорелся.

— Спасибо, генерал, — сказал я, нажимая кнопку передачи.

Что, всё? Артиллерию подавили?

Нет. Французы лишь уменьшили интенсивность огня.

И Роммель посылает солдат в атаку.

Я заметил, как наши пехотинцы выбежали на поле.

— Это я! — закричал я в микрофон.

Герр генерал всё знал. На поле выехали бронетранспортеры и машины с бойцами спецназа. Мины срабатывали, люди разрывались на части, техника горела. На моих глазах происходило настоящее безумие.

Через несколько минут ко мне подошли бойцы из резервной роты. Это были солдаты моего подразделения, с которыми я сражался. Они расчистили путь для СС, Вермахта и 7-й танковой дивизии.

И тогда я понял: если бы я не был радистом, меня ждала бы участь одного из тех, кого уже вычеркнули со списков.

И снова.

Общее было известно обо мне.

Что, фрау всё ещё рожает киндер? Или на войне есть другие категории, кроме пристального взгляда?

Видимо, этот инцидент настолько повлиял на Флейшмана, что он начал задумываться о происходящем:

«Так, например, стали поступать сообщения от частей СС „Мёртвая голова“ об определённых событиях в городе Дранси. Я уже слышал, что в Дранси создан лагерь или тюрьма для военнопленных. Однако это было не только для военнопленных.

Кроме того, было приказано остановить все поезда, идущие в Дранси и на некоторые станции, расположенные к востоку от этого города — в Лиможе, Лионе, Шартре и других местах. Все поезда такого типа следовали из восточной Франции в Страсбург, где затем пересекали немецкую границу исключительно с ведома СС. Тогда я понятия не имел, что упомянутые выше конвои перевозят людей в лагеря. Офицеры штаба СС уже знали, что делать: немедленно информировать вышестоящие инстанции о следующих поездах в перечисленных выше городах.

Каждый раз, когда я получал информацию о поездах, меня даже выводили из комнаты радиста и разрешали вернуться туда только спустя некоторое время, когда полученная информация была обработана.

Я как-то спросил Глейзпункта и Энгеля, что это за секретные поезда, но они только усмехнулись в ответ. Озадаченный, я переспросил, что было смешного, но не получил внятного ответа. В принципе, я приставал к обоим коллегам, пока Глейзпункт не спросил меня:

— Кагер, как ты думаешь, что могут перевозить эти поезда?

Я ответил, что понятия не имею, и Глейзпункт, смеясь, спросил:

— Послушай, ты видел много евреев на улицах Парижа?

Говорят, немцы не знали о лагерях смерти. Это не так.

Все мы знали о Дахау и Бухенвальде, но с чистой совестью могу сказать, что в 1940 году я не имел понятия, что там происходило. Я всегда считал, что это центры политического перевоспитания преступников, где их учат уважать существование Закона. Я думал, что если кто-то нарушает немецкий закон, он получает несколько лет в Дахау или Бухенвальде.

Но я, конечно, не понимал, почему мы должны были расстреливать евреев из других стран в Германии.

Они всё знали.

... Я не понимал, почему Глейзпункт и Энгель смеялись над этим. Более того, они смеялись как-то нехорошо — и, казалось, знали гораздо больше, чем я».

Он только начинал думать. Просветление придёт на Восточном фронте.

Кстати, о Восточном фронте. Все мы знаем, что 22 июня началась Великая Отечественная война.

А когда начались боевые действия на советско-германском фронте?

Здесь Флейшман утверждает: раньше.

В пятницу, 20 июня, он был заброшен в СССР в составе разведывательно-диверсионной группы. В ночь с 20 на 21 июня группа СС встречается… с партизанским отрядом.

Партизан было много. Огонь вёлся из выкопанных в земле ям — явно с целью маскировки. Швы были сшиты у скатертей, штор или по неизвестной причине. По моим оценкам, в лагере было не менее 40 человек. Решили съесть тушёнку из консервов, наш проводник сел с нами.

— Деревня очень близко, — сказал он.

— Что за деревня? — спросил Детвейлер.

— Деревня, — ответил проводник. — Мы тебя туда отведём. Там всё услышишь. Но сначала поешь.

Осмотрев наши запасы, старик, улыбаясь, сказал:

— СС.

К нам начали подходить другие «партизаны». Среди них была женщина лет тридцати в поношенной одежде. Несмотря на грязное лицо и потрёпанную одежду, я нашёл её красивой. В её присутствии атмосфера немного разрядилась.

— Кто вы? — снова спросил я у старика. — Где мы?

Услышав мой вопрос, остальные лесные братья переглянулись и загадочно улыбнулись, будто знали что-то, чего я не знал.

— Его мы зовём отец Деметриус. А её зовут Рахиль. Добро пожаловать в Украину.

Тебя это не смущает?

Лично меня смутило имя Рахиль — типично еврейское.

Кто это был? УПА? Какие «партизаны»? К сожалению, Гюнтер не уточняет. Но, по его словам, происходило это примерно в 30 км от Ковеля.

В течение дня поступали рапорты о передвижениях частей Красной Армии в районе предполагаемого наступления.

22 июня произошло то, что известно всем. Но что произошло дальше, когда немецкие войска вошли в СССР?

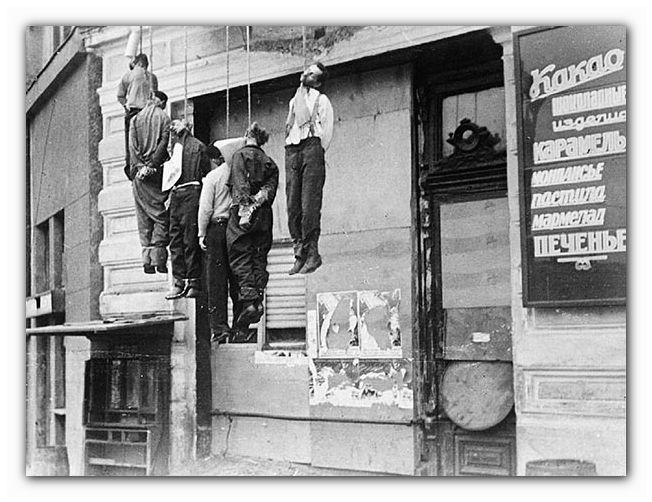

«Продвижение колонны замедлилось. Примерно в километре от одного блокпоста я заметил группу полицейских СС на обочине. У большинства на плечах висели автоматы МР-40, а сами они выглядели как офицеры: аккуратные, в чистой форме — явно не с передовой. Ещё через 500 метров я увидел по обеим сторонам дороги канавы, выложенные свежесрубленными брёвнами. По 50 штук с каждой стороны. И повешенные на каждом. Казалось, мы двигались по туннелю из мёртвых».

Казнили Деметриуса и Рахиль.

Немцы начали войну с уничтожения украинцев — тех самых, кто ещё вчера помогал их разведгруппе.

«В конце ряда канав была яма, куда бросали трупы убитых советских солдат. Присмотревшись, я понял: они лежали рядами, словно их подводили к краю по очереди и расстреливали. СС-овцы передавали фляги с алкоголем прямо из рук в руки. Я увидел Детвейлера, он махнул назад, на коллаборационистов. Я увидел, как полицейские СС вели другую группу мирных в ту же яму. Кто они? Какие преступления могли они совершить, чтобы быть расстрелянными без суда и следствия?

Наша колонна тронулась дальше, но я успел увидеть, как полицейские делили осуждённых: мужчин — в одну сторону, женщин — в другую, затем начали отрывать детей от матерей. Мне показалось, что сквозь гул моторов я слышу крики».

Это не «красная пропаганда» Эренбурга. Это воспоминания офицера СС из дивизии «Викинг». Мне здесь нечего добавить.

«Один унтерштурмфюрер приказал мне переключить Петрику на другую частоту, после чего я вызвал своего командира. Тем временем второй офицер приказал двум солдатам из 2-го полка СС привести пленных. Один из них выглядел как офицер. У него была характерная форма. А потом я понял — это был политрук».

И почти одновременно с этим СС-овец вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов в голову советскому политруку. Мы с Крендлом не успели даже увернуться от брызг крови и мозгов.

Вот вам и иллюстрация к «Приказу о комиссарах».

Я видел несколько сотен обнажённых мирных жителей, охраняемых СС-овцами и украинскими добровольцами. Из-за деревьев доносились крики.

— Что вы здесь делаете? Кто эти люди? — спросил охранник.

Он взял наши документы, прочитал их и сказал:

— Проходите и доложите о прибытии в квартал.

— Кто они? — повторил мой вопрос Крендл.

— Почему их расстреливают? — добавил Лихтель.

— Доложите о прибытии в штаб, — упрямо повторил солдат. — И не паникуйте, если я вас не спрашиваю, — добавил он тоном личного совета.

Капитаном оказался штурмшарфюрер в грязном мундире, с толстой сигарой в зубах. Взглянув на наши бумаги, он приказал идти назад по той же дороге. Радиостанция, уверил он нас, была поблизости. Доложить следовало гауптштурмфюреру.

Лихтель, не в силах это вынести, спросил штурмшарфюрера:

«А что за съёмка ведётся возле деревьев?»

«Курсы подготовки к огню», — бросил он, не глядя.

«А те, кто голые, кто они?» — Штурмшарфюрер смерил его ледяным взглядом.

«Мишени», — последовал лаконичный ответ.

Что тут комментировать?

А затем Гюнтер рассказывает, как немцы начали шиться и превращаться в свиней. Уже в июне 1941 года. Сразу после Дубненской битвы.

«Жажда, обезвоживание и заплесневелый хлеб превратились в болезни персонала».

Не знаю, откуда у немцев был заплесневелый хлеб. Однако, как показала зима, это было типичным порядком в немецких кварталах.

«...часто хлеб кишел червями, и нам не разрешали их выбирать. Ешьте с червями — это будет сытнее, больше белка. Видимо, наши командиры были мотивированы именно так. Так мы и восполняли нехватку белка. Со временем наш стол обогатился новым ритуалом — своеобразным протестом. Открыто, мол: посмотри на меня, я не брезгую, мне всё привычно. Мазохизм».

«...конечно, в таких условиях не приходилось говорить о гигиене. Если мы были у реки или озера, никому не разрешали войти в воду, пока не будут наполнены все бутылки, баки и радиаторы машин. Но многие вместо купания предпочитали поспать, а офицеры заставляли их мыться. Однако разбудить измученного солдата было непросто, и в конце концов его просто оставляли. Он доходил до состояния, когда уже не различал «тех, кто купается» и «тех, кто спит». Вши поражали всех — и тех, и других: были в волосах, в одежде — везде. Можно было бы ведрами лить дезинфицирующее средство — ну, там...»

Культурная нация. Очень ухоженная. Разве что эскимосы культурнее, но у них мыться вообще не принято — опасно для жизни.

Впрочем, мемуары Флейшманна комментариев не требуют. Всё сказано самим собой:

«В ту же ночь у Днепра русские ракетами повредили понтонный мост. На следующий день наши сапёры его восстановили, но снова — русские вывели из строя. И снова наши сапёры восстанавливали переправу, а затем русские её снова разрушили... Когда пришлось чинить понтоны в четвёртый раз, солдаты только качали головами, гадая, кто эти мудрецы. Офицеры... Тем временем мост снова был повреждён следующей ночью в результате подкопа русских. Он не только уничтожил мост, но и нанёс удар по нашему посту, расположенному севернее автомобильного моста. Офицеры приказали подогнать грузовики для бегства, но ни один не удосужился отдать приказ об ответном огне».

Эсэсовцы сражаются как могут.

В конце концов...

«...снова новые лица, новые имена, снова дьявол знает кто стоит в очереди, чтобы погибнуть. Мне всё это не нравилось. Мне даже не хотелось умирать. Я вовсе не стремился подружиться со всеми в 5-й дивизии СС, из 14-го корпуса, но с каждой утренней поверкой их имена непроизвольно врезались мне в память. Я пытался отучить себя от этого — но вдруг из уст Дитца раздались новые имена. Меня это разозлило».

К зиме 1941 года элита была практически расстреляна советскими солдатами. А потом начинается просветление...

«Тогда мне стало интересно: за что я, собственно, сражаюсь? Не было сомнений — это не моя война. И вообще, рядовые, простые солдаты в ней бесполезны и ничего не решают».

Но он продолжал воевать, как подобает участнику доблестной войны СС.

«А потом мы все схватили ружья и винтовки и открыли огонь. Перед нами была небольшая площадь, где располагался русский полевой госпиталь. Врачи и персонал сбежали, оставив раненых. Некоторые из них уже тянулись к оружию. Мы, ослеплённые яростью из-за потери Брукнера и Бизеля, открыли беспорядочный огонь по раненым, сменяя пулемёты, длинными очередями срезали 30–40 человек. Они ползли, но наши пули настигли их. В этом предвоенном, варварском акте я заметил русского солдата, спрятавшегося за деревянным ящиком. Я сменил ленту и разнёс ящик в щепки. Пусто. Я вставил другую — и полностью расстрелял в труп. Если бы не вмешался штурмшарфюрер, я бы продолжал стрелять, пока не закончились бы патроны.

Я молча смотрел на груду неподвижных тел. Кто-то пробормотал Стотцу, что мы должны отомстить русским за него. Затем мы с штурмшарфюрером начали обходить площадь, особенно у останков телеги, чтобы убедиться, что русский мёртв.

Крендль подошёл ко мне. Я посмотрел ему в глаза. И понял, о чём он в тот момент думал.

«Это не Бельгия».

Да. Это не Бельгия. Это Россия.

И здесь просвещённые европейцы вели не благородную рыцарскую войну. Нет. Это была обычная колониальная война.

Понятие «унтерменш» ничем не отличается от понятий

«негр» или «коренной американец». Снимите

скальп, уничтожьте раненых — в этом всё отношение европейцев к

так называемым «нецивилизованным народам».

Нецивилизованные…

Это мы, русские, нецивилизованные.

А весёлые немцы цивилизованны по локоть и по колено в крови.

Да, уж, лучше быть страной третьего мира, чем зверем в виде СС.

«Я не чувствовал угрызений совести, глядя на то, что я сделал. Я даже не чувствовал и тени раскаяния».

В итоге Флейшман получил ранение в районе Грозного. И оказался в Варшаве. В госпитале.

«Условия в варшавской больнице были ужасными. Для раненых не

хватало лекарств, и большинство из них были обречены на мучительную

смерть».

Однако о качестве

немецкой медицины мы уже говорили. Остаётся лишь добавить, что раненые,

погибшие в тыловых госпиталях, в боевые потери не включались.

Их переводили в так называемую армию резервации, и её потери считались потерями... мирного населения.

Теперь вы понимаете, откуда у немцев такие низкие официальные потери в Вермахте и СС?

К слову, о потерях:

«Я регулярно получал письма из дома и узнал из них, что оба моих

брата (их было двое — прим. Ивакин А.) погибли на этой войне.

Один в Кригсмарине».

Из шести родственников пятеро погибли зимой 1943 года… Совпадение?

Вряд ли.

Вот наш герой, описывающий атаку эсэсовцев в Нормандии. Элита бросается в бой, поднимаясь на холм:

«Я не знаю, кто составлял большинство — новобранцы или

ветераны, но я был в ужасе, видя, как они допускали абсолютно дикие

ошибки. Некоторые солдаты решили забросать ручными гранатами вершину

холма, который был абсолютно пуст. Из-за значительного расстояния и

перепада высоты гранаты, естественно, не долетали до цели, катились

обратно вниз и взрывались рядом с солдатами СС. Использовать

гранатомёты в такой ситуации, мягко говоря, невозможно — сила

отдачи сбивает с ног. Конечно, после первого же поворота солдаты падали

и скатывались с крутого склона, ломая себе руки и ноги».

По словам

Флейшмана, атака началась в 4:15 утра. Это была атака пяти пехотных

волн. Вторая волна достигла рубежа к 4:25. К 4:35 атака захлебнулась.

Из-за плотного огня союзников и из-за собственной глупости эсэсовцев.

Только в 6 утра начали наступление следующие волны.

А в 7:45 всё было кончено...

«Из 100 человек в первом эшелоне выжило десять».

На холме, на высоте 314, зазвонил колокол...

Штурм продолжался ещё шесть суток.

Так кто же там бросает солдат в мясорубку?

Некий Таунтон-Макута, способный только на расправу с ранеными и мирными жителями.

«Я всё же

решил навестить Вернера Бюляйна. Он служил в 3-й танковой дивизии СС

„Мёртвая голова“ во время советского вторжения, а в 1942

году подорвался на мине и потерял правую ногу. Мы говорили о войне и

других темах. Я чувствовал, что он не хочет касаться тех вопросов, о

которых говорил мой отец. Я не знал, как деликатно подойти к ним, но

потом, собравшись с духом, невольно спросил.

Сначала Вернер воспринял мои вопросы с недоверием — а вдруг меня

послали выведать пораженческие настроения, подорвать моральный дух

нации? Я объяснил, что просто хочу ясности, пересказал разговор с отцом.

„Целые деревни“, — признал он. — „Целые

сёла, по тысяче жителей, а то и больше. И все — на тот свет. Их

просто гнали, как скот, ставили на край ямы и расстреливали. Были

специальные подразделения, которые этим занимались постоянно. Женщины,

дети, старики — все без разбора, Карл. И только потому, что они

евреи“.

Только тогда я ясно осознал ужас того, что сказал Вернер. Я посмотрел на культю вместо ноги под пижамной штаниной и подумал: нет, этому человеку незачем врать или приукрашивать.

— Но почему? — спросил я.

— Такой был приказ. И слава богу, что мне тогда оторвало ногу. Я

больше не мог это выносить. Иногда я стрелял только в стариков и детей.

Иногда мужчин, женщин и подростков отправляли в лагеря.

— Лагеря?

— В Освенцим, Треблинку, Бельзен, Хелмно. А потом их превращали в

полутрупы, а затем — в трупы. И на их место приводили новых. Так

продолжалось больше года».

Вернер рассказывал эти ужасы спокойным, отрешённым тоном, будто говорил о погоде.

Напомню ещё раз, из кого формировали «Мёртвую голову» — из бывших охранников концлагерей.

А сам Флейшман попал в СС случайно. В начале войны гитлеровской гвардии отчаянно требовались специалисты из разных сфер — в том числе радисты. Так Гюнтера и перевели из Кригсмарине в СС.

Но война не

закончилась случайно. Уже будучи унтершарфюрером и командиром взвода,

он просто сдался американцам. Вместе со взводом.

Все они сбросили форму, сняли белые рубашки с шевронами и покинули поле боя.

Хотя семьи таких «мотыльков» попадали потом в концентрационные лагеря.

За предательство народа.

Коллективная ответственность. Вот и всё.

В Германии, между прочим, просвещённой.

А в июне Гюнтер Флейшман был освобождён из плена.

Его не судили за военные преступления.

Однако я не сомневаюсь, что он сменил имя. Иногда в тексте слышится, как товарищи обращаются к нему: «Карл!»

И да, жил он, кстати, в ГДР…

Письма немецких солдат и офицеров с Восточного фронта как лекарство от фюрера

22 июня — в нашей стране день священный.

Начало Великой Отечественной войны — это начало пути к Великой

Победе. История не знает более масштабной военной фазы. А возможно, и

более кровавой, более дорогой ценой. Мы уже публиковали страшные

страницы из книг Алеся Адамовича и Даниила Гранина, потрясающую

искренность фронтовика Николая Никулина, а также отрывки из книги

Виктора Астафьева «Проклятый и убитый».

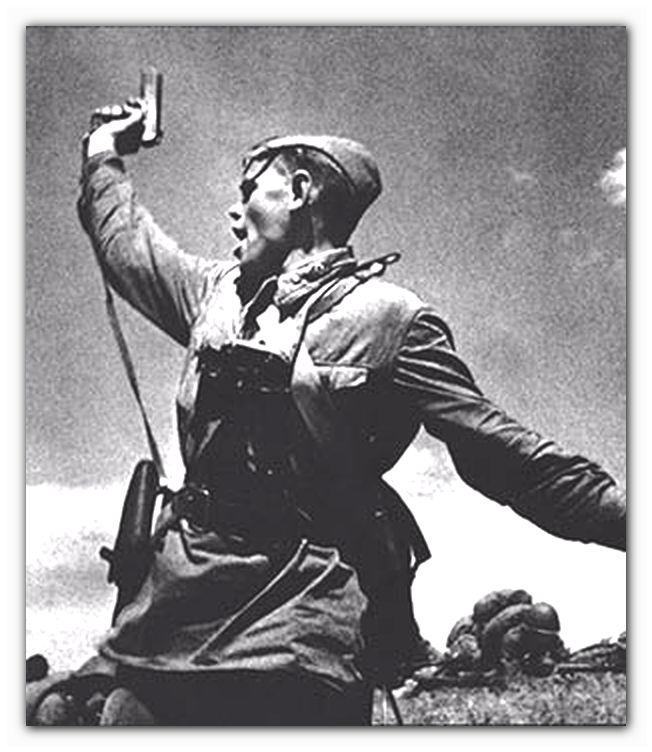

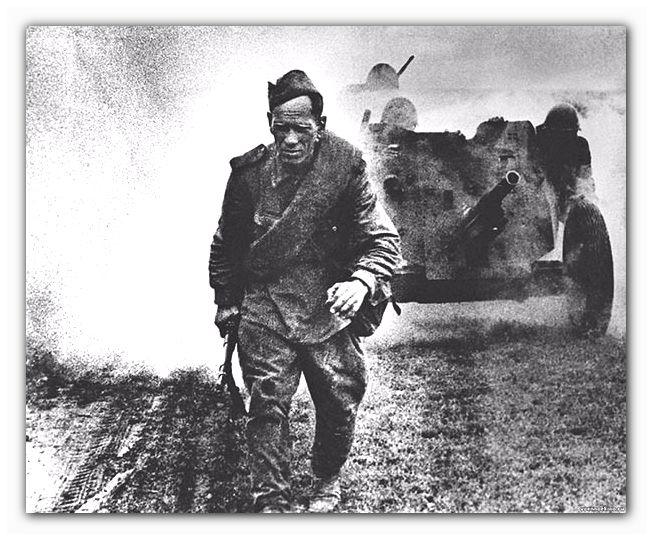

И всё же — наряду с бесчеловечностью и ужасом — восторжествовали воинский триумф, отвага и самопожертвование, благодаря которым исход битвы народов стал предопределённым уже в первые её часы. Об этом свидетельствуют отрывки из писем и донесений солдат и офицеров немецких вооружённых сил на Восточном фронте.

«Уже первая атака превратилась в борьбу не на жизнь, а на смерть».

«Мой командир

был вдвое старше меня, и ему уже довелось сражаться с русскими под

Нарвой в 1917 году, когда он был лейтенантом. „Здесь, на этих

бескрайних просторах, мы найдём свою смерть, как Наполеон“,

— он не скрывал своего пессимизма... „Менд, запомни этот

час — он знаменует конец старой Германии“».

(Эрих Менде, обер-лейтенант 8-го Силезского пехотного полка.

Воспоминание о разговоре в последние минуты мира 22 июня 1941 года.)

«Когда мы

вступили в первый бой с русскими, они явно нас не ждали. Но и назвать

их неподготовленными было бы ошибкой».

(Альфред Дурвангер, лейтенант, командир противотанковой роты 28-й пехотной дивизии.)

«Уровень

подготовки советских лётчиков значительно выше ожидаемого... Их

жестокая выносливость и массовость не соответствуют нашим

первоначальным предположениям».

(Из дневника генерал-майора, начальника штаба Люфтваффе Хоффмана фон Вальдау, 31 июня 1941 года.)

«На Восточном фронте мы встретили людей, которых можно назвать особой расой».

«В первый же

день, как только мы приняли участие в нападении, один из наших

застрелился из собственного оружия. Зажав винтовку между коленями, он

сунул ствол в рот и нажал на спусковой крючок. Так для него закончилась

война — и все ужасы, с ней связанные».

(Иоганн Данцер, артиллерист, Брест, 22 июня 1941 года.)

«На Восточном

фронте я встретил людей, которых по праву можно назвать особой расой.

Первая атака сразу превратилась в бой не на жизнь, а на смерть».

(Ганс Беккер, танкист 12-й танковой дивизии.)

«Потери

ужасны, их не сравнить с потерями во Франции... Сегодня по дороге идём

мы, завтра по ней пойдут русские, потом снова мы — и так далее...

Я никогда не видел никого более опасного, чем эти русские. Настоящие

цепные псы! Никогда не знаешь, чего от них ждать».

(Из дневника бойца группы армий «Центр», 20 августа 1941 года.)

«Никогда

нельзя заранее сказать, как поведёт себя русский: как правило, он

бросается из одной крайности в другую. У него такая же необычная и

противоречивая натура, как у этой огромной и непостижимой страны...

Иногда русские пехотные батальоны терялись уже после первых выстрелов,

а на следующий день те же самые части сражались с фанатичной

стойкостью... В целом русские — однозначно превосходные солдаты,

и под умелым руководством — опаснейший противник».

(Фридрих Вильгельм фон Меллентин, генерал-майор танковых войск,

начальник штаба 48-го танкового корпуса, впоследствии начальник штаба

4-й танковой армии.)

«Я никогда не видел никого более опасного, чем эти русские. Настоящие цепные псы!»

«Во время атаки

я наткнулся на лёгкий советский танк Т-26 и сразу выстрелил по нему из

37-миллиметровой пушки. Когда мы приблизились, из люка башни по пояс

высунулся русский и открыл по нам огонь из пистолета. Вскоре

выяснилось, что у него не было ног — они были оторваны при

попадании снаряда в танк. И несмотря на это, он продолжал

стрелять!»

(Воспоминания командира противотанкового орудия о первых часах войны.)

«Вы просто не

поверите, пока не увидите это своими глазами. Солдаты Красной Армии,

даже охваченные пламенем, продолжали вести огонь из горящих

домов».

(Из письма офицера 7-й танковой пехотной дивизии о боях в деревне у реки Лама в середине ноября 1941 года.)

«...Внутри

танка были тела отважного экипажа, раненого ещё ранее. Глубоко

потрясённый их героизмом, я похоронил их со всеми воинскими почестями.

Они сражались до последнего вздоха. Но это была лишь маленькая драма

великой войны».

(Эрхард Раус, полковник, командир боевой группы Рауса — о танке

КВ-1, который расстрелял и раздавил колонну немецких грузовиков, танков

и артиллерийскую батарею; всего четыре советских танка на два дня

— 24 и 25 июня — остановили продвижение боевой группы

Рауса, составлявшей примерно половину дивизии.)

«17 июля 1941

года... Вечером был похоронен неизвестный русский солдат [речь идёт о

19-летнем старшем сержанте Николае Сиротинине]. Он в одиночку, с одной

позиции, вёл огонь по колонне танков и пехоты, долго её сдерживал

— и погиб. Все были потрясены его храбростью... Оберст у могилы

сказал, что если бы все солдаты фюрера воевали, как этот русский, мы бы

завоевали весь мир. Он трижды отдал честь.

Но нужно ли тебе, русский, такое восхищение?»

(Из дневника лейтенанта 4-й танковой дивизии Хенфельда.)

«Если бы все солдаты фюрера воевали, как этот русский, мы бы завоевали весь мир».

«Мы почти не

брали пленных, потому что русские всегда сражались до последнего

солдата. Они не сдавались. Их нельзя сравнивать с нашими...»

(Из интервью с военным корреспондентом Курцио Малапарте (Цуккертом),

находившимся в качестве офицера при танковой части в центральной зоне

группы армий.)

«Русские

всегда славились презрением к смерти; коммунистический режим ещё больше

развил в них это качество, и теперь их массированные атаки стали ещё

более эффективными. Дважды предпринятая атака будет повторена в третий

и четвёртый раз — несмотря на понесённые потери. Причём с тем же

упорством и теми же людьми... Они не отступали, но до этого

непреодолимо наступали».

(Фридрих Вильгельм фон Меллентин, генерал-майор танковых войск,

начальник штаба 48-го танкового корпуса, впоследствии начальник штаба

4-й танковой армии; участник сражений под Сталинградом и Курском.)

«Я так зол, но никогда ещё не чувствовал себя таким беспомощным».

В свою очередь, Красная Армия и жители оккупированных территорий с самого начала войны столкнулись с хорошо подготовленным и психологически настроенным захватчиком.

«25 августа.

Мы бросаем ручные гранаты в многоквартирные дома. Дома загораются очень

быстро. Пламя перекидывается на соседние избы. Великолепное зрелище!

Люди плачут и смеются сквозь слёзы. Так мы уже сожгли десять

деревень».

(Из дневника капрала Йоханнеса Гердера.)

«29 сентября 1941 года... Фельдфебель выстрелил всем им в голову. Женщина умоляла пощадить — её тоже убили. Меня удивляет, насколько спокойно я на это смотрю... Не меняя выражения лица, я наблюдал, как фельдфебель расстреливает русских женщин, и должен признать — я испытал при этом удовольствие...»

«Я, Генрих

Тивель, поставил перед собой цель — истребить 250 русских,

евреев, украинцев, безо всякой дискриминации, за время этой войны. Если

каждый солдат сделает то же самое, мы уничтожим Россию за месяц, и всё

достанется нам, немцам. По призыву фюрера я обращаюсь ко всем немцам

— к этой цели!»

(Запись в солдатской записной книжке, 29 октября 1941 года.)

«Я могу совершенно спокойно забыть об этих вещах. В то же время я действительно испытываю некоторое удовольствие».

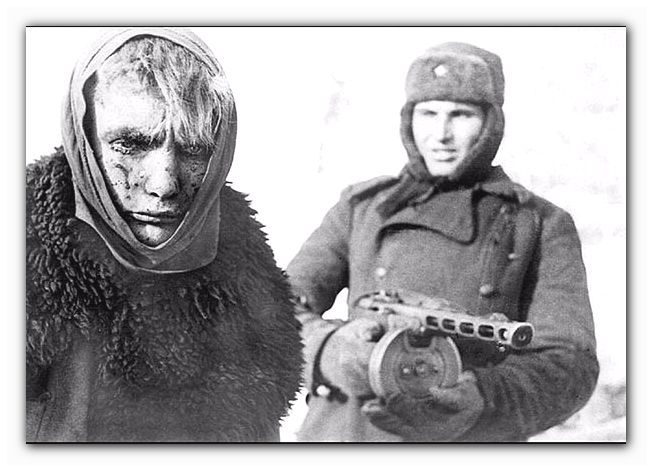

Настроение немецкого солдата, словно позвоночник, было сломлено в Сталинградской битве. Общие потери противника — убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести — составили около 1,5 миллиона человек. Предательство самоуверенности привело к отчаянию, сходному с тем, которое охватило Красную Армию в первые месяцы войны.

Когда в Берлине решили использовать письма с фронта Сталинграда в пропагандистских целях, выяснилось, что из семи почтовых ящиков лишь 2% писем содержали выражение одобрения войны, тогда как в 60% — призванные сражаться солдаты отвергали резню. В сталинградских окопах немецкий солдат нередко — за мгновение до гибели — словно пробуждался из зомби-состояния и возвращался к осознанию собственной человечности.

Можно сказать, что война как противостояние равных по численности сил закончилась именно здесь, в Сталинграде — прежде всего потому, что на берегах Волги рухнули основные столпы солдатской веры в непогрешимость и всемогущество фюрера. И — по справедливости истории — так случается почти с каждым фюрером.

«С сегодняшнего утра я знаю, что нас ждёт. И мне стало легче — я больше не хочу держать тебя в мучительном неведении. Когда я увидел карту, я пришёл в ужас. Мы полностью изолированы, без какой-либо помощи извне. Гитлер бросил нас в окружении. Это письмо будет отправлено только в том случае, если наш аэродром ещё не захвачен».

«Дома кто-то, наверное, потирает руки — им удалось сохранить свои тёплые места. А в газетах появятся пафосные слова в чёрной рамке: „Вечная память героям“. Но пусть это не вводит тебя в заблуждение. Я так зол, что готов уничтожить всё вокруг себя. Но никогда в жизни я не чувствовал себя таким беспомощным».

«Люди голодают, дико мёрзнут. Смерть здесь — просто биологический факт, как еда или питьё. Они умирают, как мухи, и никому до них нет дела — никто их не хоронит. Без рук, без ног, без глаз, с разорванными животами они повсюду ползут. Об этом нужно снять фильм, чтобы раз и навсегда разрушить миф о „красивой смерти“. Это просто жестокое преступление. Но однажды всё это поднимут на гранитные пьедесталы, и оно будет благородно изображено в виде „павших героев“ с забинтованными головами и руками».

«Они будут писать романы, звучать гимны и песни. В церквях отслужат мессы.

Но для меня — этого слишком много».

Напишут романы, прозвучат гимны и песни. Церкви отслужат свои службы. Но что касается меня — я не хочу, чтобы мои кости сгнили в могиле. Не удивляйтесь, если от меня не будет вестей: я был полон решимости стать хозяином своей судьбы.

«Ну вот, теперь ты знаешь, что я не вернусь.

Пожалуйста, расскажи нашим родителям всё, что сможешь. Я глубоко потрясён. Я верил — и поэтому был силён.

Теперь я ни во что не верю — и чувствую себя ужасно слабым. Я

мало что понимаю из того, что здесь происходит, но даже то немногое, в

чём я должен участвовать, уже слишком тяжело для меня. Нет, никто не

убедит меня в том, что я умираю здесь со словами „Германия“

или „Хайль Гитлер“ на устах.

Да, здесь умирают — никто этого не отрицает. Но мёртвые в

последние мгновения своей жизни зовут не фюрера. Они произносят имя

матери, или имя того, кого больше всего любят. Или просто кричат о

помощи.

Я видел сотни мёртвых. Многие из них, как и я, были из Гитлерюгенда. И

если они ещё могли кричать, они кричали о помощи. Или звали кого-то,

кто уже не мог им помочь».

«Я искал Бога

— в каждом кратере, в каждом разрушенном доме, в каждом углу, в

каждом товарище. Когда я лежал в канаве, я искал Его на небесах. Но Бог

не явился, хотя моё сердце взывало к Нему. Разрушенные дома, голод и

смерть на земле, бомбы и пламя — в небе. Храбрые и трусливые

— все, как я, исчезают.

А Бога нигде нет.

Нет, Отец, Бога нет. Или Он есть только у тебя — в псалмах и

молитвах, в проповедях священников и пасторов, в звоне колоколов, в

запахе ладана...

Но в Сталинграде Его больше нет.

А если и есть — я больше не верю в Его доброту. Он никогда бы не допустил такой ужасной несправедливости.

Я больше не верю, потому что если бы Бог был, Он очистил бы умы тех, кто развязал эту войну.

А ведь на трёх языках они сами говорили о мире.

Я больше не верю в Бога. Он нас предал.

И теперь ты сам решай, что делать со своей верой».

«Десять лет назад речь шла об избирательных бюллетенях — теперь за это приходится расплачиваться такой „мелочью“, как человеческая жизнь».

«Для каждого разумного человека в Германии настанет момент, когда он проклянёт безумие этой войны.

И тогда ты поймёшь, насколько пустыми были твои слова о знамени, которое я якобы должен нести к победе.

Нет никакой победы, генерал. Есть только знамёна и умирающие люди. И в конце концов не останется ни знамён, ни людей.

Сталинград — это не военная необходимость. Это политическое безумие.

И ваш сын, генерал, не станет частью этого эксперимента. Вы

перекрываете ему путь к жизни — но он выберет свой путь. В другом

направлении. Тоже к жизни, но по другую сторону фронта.

Подумайте о своих словах. Я надеюсь, что когда всё рухнет, вы вспомните про знамя — и выберете его осознанно».

«Освобождение народов? Что за чушь!

Народы останутся прежними, лишь власть сменится.

И те, кто будет стоять в стороне, вновь и вновь станут говорить, что народ надо освободить — уже от новой власти.

В 32 года ещё можно было сделать что-то другое — и ты это прекрасно знаешь.

Ты знаешь: момент был упущен.

Десять лет назад речь шла об избирательных бюллетенях.

А теперь за это приходится платить такой „жизненной мелочью“, как человеческая жизнь».

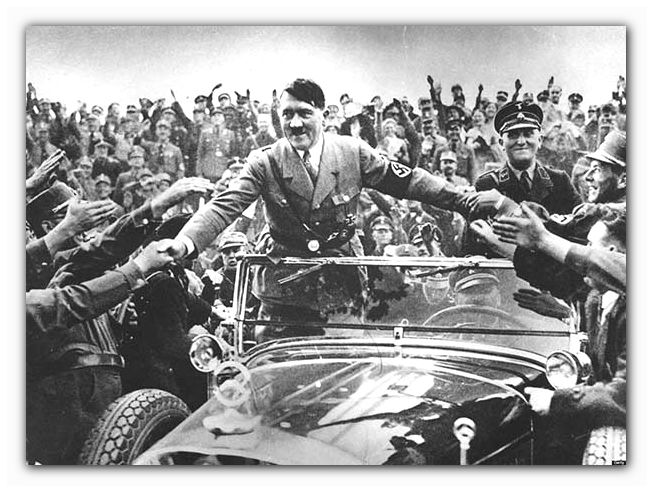

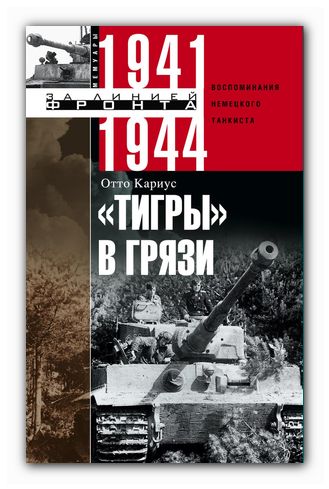

Отто Кариус (нем. Otto Carius, 27.05.1922 – 24.01.2015) — немецкий танковый ас времён Второй мировой войны. Считается одним из наиболее результативных танкистов: на его счету уничтожение более 150 танков и самоходных орудий противника — один из самых высоких показателей за всю Великую Отечественную войну наряду с другими известными мастерами танкового боя, такими как Михаэль Виттман и Курт Книспель.

Свою танковую карьеру он начал на лёгком танке Škoda Pz.38(t), а с 1942 года воевал на тяжёлом танке Pz.VI Tiger на Восточном фронте. Наряду с Михаэлем Виттманом, Кариус стал частью нацистской военной мифологии, а его имя активно использовалось в пропаганде Третьего рейха.

Он участвовал в боях на Восточном фронте, а в 1944 году был тяжело ранен. После выздоровления был переброшен на Западный фронт, где продолжил службу. По приказу командования сдался американским войскам и некоторое время провёл в лагере для военнопленных, после чего был освобождён.

После войны Отто Кариус стал фармацевтом. В июне 1956 года он приобрёл аптеку в городке Хершвайлер-Петтерсхайм (Herschweiler-Pettersheim), которую переименовал в Tiger-Apotheke («Аптека Тигр») — в память о танке, на котором он воевал. Кариус управлял аптекой до февраля 2011 года.

Он также является автором автобиографической книги «Тигры в грязи» (Tigers in the Mud), в которой описал свой боевой путь, взгляд на войну и собственные переживания.

Интересные отрывки из книги «Тигры в

грязи»

можно полностью прочитать

здесь militera.lib.ru

О Балтийском наступлении:

«Здесь вообще

неплохо воевать», — сказал унтер-офицер-дилер, вновь

вынырнув из ведра с водой. Похоже, стирка этим не ограничивалась.

Годом ранее он находился во Франции. Мысль об этом вселила в меня

уверенность, ведь я впервые вступал в бой — возбуждённый, но и с

некоторым страхом.

Повсюду в Литве нас встречали с восторгом. Местные жители видели в нас

освободителей. Мы были шокированы, обнаружив, что до нашего прихода

еврейские магазины были уже разрушены и разграблены.

О наступлении на Москву и вооружении Красной Армии:

«Наступление

на Москву считалось более предпочтительным, чем взятие Ленинграда. Но

атака захлебнулась в грязи, когда до столицы России оставалось всего

два шага.

То, что произошло тогда — зимой 1941/42 года — невозможно передать ни устно, ни письменно.

Немецкий солдат вынужден был выживать в бесчеловечных условиях, уступая

в этом смысле русским дивизиям, привычным к суровой зиме и чрезвычайно

хорошо вооружённым».

О танках Т-34:

«Одно событие поразило нас словно тонна кирпичей: впервые появились советские танки Т-34! Изумление было полным.

Как могло случиться, что там, наверху, никто не знал о существовании этого танка?»

Т-34 с его надёжной

бронёй, идеальной формой корпуса и великолепным 76,2-мм вооружением

вызывал восхищение у всех. Немецкие танкисты боялись его до конца войны.

Что мы делали с этими монстрами, когда их бросали против нас в огромных количествах?

О тяжёлых танках ИС:

«Я осмотрел танк „Иосиф Сталин“, который частично уцелел. Его 122-мм пушка вызывала у нас уважение.

Обратной стороной конструкции было отсутствие автоматической системы

заряжания: снаряд и пороховой заряд нужно было заряжать по отдельности.

Броня и форма машины превосходили даже наш „Тигр“, но оружие у нас вызывало больше доверия.

Однажды танк „Иосиф Сталин“ сыграл со мной злую шутку,

повредив правую гусеницу. Я не заметил удара, пока не захотел поесть

— после внезапного сильного толчка и взрыва.

Фельдфебель Кершер сразу узнал по почерку, кто стрелял. Он попал точно

в лобовую часть, но наша 88-мм пушка не смогла пробить тяжёлую броню

„Иосифа Сталина“ под таким углом и с такого

расстояния».

О танке «Тигр»:

«Внешне он

выглядел красиво и приятно для глаза. Грубый, массивный; почти все

поверхности — плоские и горизонтальные, лишь передний броневой

лист установлен почти вертикально.

Отсутствие скруглённых форм компенсировалось толщиной брони.

По иронии судьбы, ещё до войны мы поставили русским огромный

гидравлический пресс, с помощью которого они позже изготавливали

корпуса Т-34 с элегантно закруглёнными очертаниями.

Наши оружейные специалисты тогда считали, что такая броня не нужна.

В итоге — нам пришлось срочно пересматривать собственные конструкции».

«Даже если наш

„Тигр“ не был особенно красив, его надёжность вдохновляла

нас. Он управлялся как легковой автомобиль.

Буквально двумя пальцами можно было направлять 60-тонного гиганта

мощностью 700 лошадиных сил, который по шоссе развивал скорость до 45

км/ч, а по пересечённой местности — до 20 км/ч. Однако с учётом

дополнительного оборудования мы могли двигаться по дороге только со

скоростью 20–25 км/ч, а по бездорожью — ещё медленнее.

Лучше всего 22-литровый двигатель работал на 2600 об/мин. При 3000 — он быстро перегревался».

Об успешных действиях советских войск:

«С завистью наблюдали, насколько хорошо экипированы „иваны“ по сравнению с нами. Мы испытали настоящее облегчение, когда с тыла наконец подошли несколько заправщиков».

«Я застал

командира полевой дивизии люфтваффе на командном пункте в состоянии

полного отчаяния. Он не знал, где находятся его подразделения. Русские

танки крушили всё вокруг прежде, чем противотанковые орудия успевали

дать хотя бы один выстрел.

„Иваны“ овладели новейшей техникой, и дивизия разлетелась по всем направлениям».

«Русские

атаковали и взяли город. Наступление оказалось столь внезапным, что

некоторые наши части были застигнуты прямо в движении. Началась

настоящая паника.

Командующий Невелем совершенно справедливо должен был предстать перед

военным судом за грубое пренебрежение мерами безопасности».

О пьянстве в Вермахте:

«Вскоре после

полуночи с запада показались машины. Я сразу узнал людей — это

был мотопехотный батальон, который не смог соединиться с основными

силами и с опозданием вышел на шоссе.

Позже мы узнали, что командир сидел один в головном танке колонны — полностью пьян. Беда произошла молниеносно.

Подразделение не понимало, что происходит, и открыто продвигалось через пространство, уже занятое русскими.

Когда заговорили пулемёты и миномёты, началась паника. Многие солдаты были ранены.

Оставшись без командира, бойцы бежали к дороге, вместо того чтобы

искать укрытие к югу от неё. О взаимопомощи не могло быть и речи.

Осталась одна цель: спасение собственной жизни. Машины проезжали прямо по раненым.

То, что происходило на шоссе, было ужасом».

О героизме советских солдат:

«На рассвете

наша пехота почти случайно подошла к Т-34, который всё ещё стоял у

танка фон Шиллера. За исключением одной пробоины, повреждений не было.

Удивительно, но когда солдаты попытались открыть люк — экипаж не

сдался. Из танка вылетела ручная граната, и трое солдат были тяжело

ранены.

Фон Шиллер снова открыл огонь.

Командир советского танка не покидал машину до третьего выстрела. Он

был тяжело ранен и потерял сознание. Остальные члены экипажа погибли.

Я привёл в дивизию раненого советского лейтенанта, но его уже нельзя было допросить — он умер по дороге от полученных ран.

Этот инцидент стал для нас уроком. Лейтенант успел составить подробные доклады о нас.

Ему было достаточно чуть-чуть повернуть башню, чтобы расстрелять фон Шиллера в упор.

Я хорошо помню, как тогда относился к упорству этого русского офицера.

Сегодня моё мнение изменилось...»

Сравнение русских и американцев (после перевода автора на Западный фронт в 1944 году):

«Между голубым небом они создали завесу огня, не оставляющую места воображению.

Она полностью закрыла наш плацдарм.

Только „Иваны“ могли устроить подобное огненное дерево.

Даже американцы, с которыми я столкнулся позже на Западе, не могли сравниться с русскими.

Советские войска вели огонь в несколько уровней, из всего возможного

оружия — от непрерывных залпов из лёгких миномётов до тяжёлой

артиллерии».

«Сапёры

действовали повсюду. Они даже поворачивали предупреждающие знаки в

противоположную сторону — в надежде, что русские пойдут не в том

направлении.

Такой трюк мы пытались проделывать потом и на Западном фронте против американцев, но с русскими это не проходило».

«Если бы в

России действительно воевали два или три танкиста с экипажами из моей

роты — слух о несокрушимости наших танков, возможно, оказался бы

правдой.

Но все мои товарищи не стали бы откапывать „одетых янки“.

В конце концов, пятеро русских были опаснее тридцати американцев.

Это мы поняли в последние дни боёв на Западном фронте».

«Русские никогда бы не дали нам столько времени!» — говорили мы, наблюдая, сколько часов потребовалось американцам, чтобы ликвидировать «мешок», не встретивший даже серьёзного сопротивления.

«…Однажды

вечером мы решили пополнить наш автопарк — за счёт американцев.

Никто и не подумал, что это было проявлением героизма!

„Икеанцы“ ночевали в домах, как и подобает „ветеранам

войны“. В конце концов, кому захочется нарушать их покой? На

улице можно было находиться максимум час, да и то при хорошей погоде.

Война начиналась лишь вечером, если наши войска отходили и нас

преследовали. Если вдруг немецкий пулемёт открывал огонь, они

запрашивали поддержку у авиации — но только на следующий день.

Около полуночи мы вышли на задание впятером и довольно быстро вернулись

— уже на двух джипах. Было удобно, что ключи не требовались.

Достаточно было просто повернуть тумблер — и машина готова. Лишь

когда мы вернулись на позиции, янки начали стрелять в воздух, скорее

всего, чтобы успокоить нервы. Если бы ночь была длиннее, я мог бы

спокойно доехать до Парижа».

В развитие темы и в дополнение к статье Елены Сенявской, опубликованной на сайте 10 мая 2012 года, мы предлагаем нашим читателям новую публикацию того же автора, появившуюся в одном из печатных изданий.

На завершающем

этапе Второй мировой войны, после освобождения советской территории от

немецко-фашистских войск и их сателлитов и преследования отступающего

врага, Красная Армия пересекла государственную границу СССР. С этого

момента началось её победное продвижение по странам Европы — и по

тем, кто шесть лет страдал под фашистской оккупацией, и по тем, кто был

союзником гитлеровской Германии.

В ходе этого продвижения и неизбежных контактов с местным населением

советские солдаты, ранее не покидавшие пределов своей страны, получили

множество новых, часто противоречивых впечатлений от представителей

других народов и культур. Эти впечатления стали основой формирования

этнопсихологических стереотипов восприятия Европы и европейцев.

Особое место среди этих впечатлений занял образ европейской женщины.

Упоминания о них — нередко подробные — встречаются в

письмах, дневниках, мемуарах многих участников войны, в которых

лирические интонации соседствуют с резкостью и даже цинизмом.

Первой европейской страной, в которую вступила Красная Армия в августе 1944 года, стала Румыния. В «Записках о войне» фронтового поэта Бориса Слуцкого содержатся весьма откровенные строки:

«Вдруг, почти у самого моря, открывается Констанца.

Это практически совпадает со среднестатистической мечтой о счастье и

“послевоенном”. Ресторан. Кровати с чистым бельём. Магазины

с продавцами-рептилиями.

И — женщины. Элегантные городские женщины. Девушки Европы. Первая дань, которую я получил от проигравших…»

Далее он описывает первые впечатления от «чужих стран»:

«Европейские парикмахеры, где моют пальцы, а не руки.

Отсутствие ванной. Умывальник из тазика: сначала грязь остаётся на руках, а потом этой же водой умывается лицо.

Перины вместо одеял.

Омерзение, вызванное повседневной жизнью, сразу вызывало обобщения…

Это объясняется не только страхом перед заражением и дороговизной, но и

презрением к самой возможности “купить мужчину”.

Многие хвастались случаями вроде того, как румынский муж пожаловался в

комендатуру, что наш офицер не заплатил его жене полторы тысячи леев.

У всех была „чистая совесть“: „У нас это невозможно…“

Наверное, наши солдаты запомнят Румынию как страну сифилиса».

И он заключает, что именно в этой европейской провинции — Румынии

— «наш солдат впервые почувствовал своё превосходство над

Европой».

Подполковник Фёдор Смольников, советский офицер, 17 сентября 1944 года записал в своём дневнике впечатления от Бухареста:

«Гостиница “Амбассадор”, ресторан в цокольном этаже.

Я вижу публику, которая бесцельно слоняется — им нечем заняться, они просто ждут.

Они смотрят на меня, как на диковинку: “Русский офицер!”

Я одет очень скромно, даже более чем.

К… Мы продолжим находиться в Будапеште.

Это точно так же, как в Бухаресте. Первоклассный ресторан. Публика нарядная, красивые румынки бросают вызывающие взгляды».

(Далее автор статьи делает выделение.)

«Ночуем в первоклассном отеле. Вдоль столицы тянется главная улица. Музыки нет, публика просто ждёт.

Капитал, блин!

Я не поддаюсь этой рекламе…»

В Венгрии Советская

армия столкнулась не только с вооружённым сопротивлением, но и с

коварными ударами в спину со стороны части населения, когда солдат

«убивали на фермах, топили в элеваторах, убивали пьяниц и били

себя».

Однако, как писал Борис Слуцкий, «женщины, не такие развратные,

как румынки, сдавались с позорной лёгкостью... немного любви, немного

безделья и, конечно, страх — вот что помогало».

Венгерский юрист однажды заметил: «Очень хорошо, что русские так

любят детей. Очень плохо, что я так люблю женщин». Эту фразу

Слуцкий комментирует с горечью: «девушки и отчаянная нежность

солдат, сдавшихся убийцам их супругов».

Григорий Чухрай в

своих воспоминаниях описывает подобный случай в Венгрии. Его часть

разместили в доме, где проходило застолье. Хозяева, выпив русской

водки, расслабились и признались, что прячут дочь на чердаке. Советские

офицеры возмутились:

«За кого вы нас принимаете? Мы не фашисты!»

Хозяевам стало стыдно, и вскоре к столу присоединилась худенькая

девочка по имени Марийка, которая с удовольствием принялась за еду.

Потом она начала флиртовать и даже задавать вопросы. К концу ужина все

были дружелюбны и пили за «барачаз» (дружбу). Марийка

поняла этот тост слишком буквально.

Когда все разошлись спать, она появилась в комнате Чухрая — в короткой рубашке.

«Как советский офицер, я сразу понял: это вызов. Ожидается, что я поддамся чарам Марийки. Но я решил: не поддамся.

Чары её на меня не подействовали — я указал на дверь».

Утром хозяин, подавая завтрак, громко брякнул посудой.

«Нервничает. Вызов не удался!» — подумал Чухрай. Он поделился этой догадкой с переводчиком.

Тот рассмеялся:

«Это был не вызов! Ты проявил к ней дружелюбие, а потом отверг. Теперь ты для этой семьи — не человек.

Тебе нужно переехать в другую квартиру».

Почему они прятали дочь на чердаке?

Они боялись насилия.

В Венгрии принято, что до брака девушка с согласия родителей может

иметь близкие отношения с несколькими мужчинами. Говорят: «Не

покупай кота в мешке...»

Молодые, физически здоровые мужчины естественно испытывали влечение к женщинам.

Но непринуждённая европейская мораль обернулась для кого-то из

советских солдат моральным крахом, а для кого-то, наоборот, —

поводом для размышлений.

Сержант Александр Родин описал свои впечатления от посещения — из

любопытства — публичного дома в Будапеште, где его часть

находилась после окончания войны:

«…Это просто не шло у меня из головы. Интересно, что такое

отвращение к борделю испытал не только я — молодой человек,

разработавший для себя принципы вроде „я не поцелую без

любви“, — но и большинство моих товарищей.

Примерно в тот же день я разговаривал с симпатичной мадьяркой, которая неплохо знала русский.

Когда она спросила, нравится ли мне Будапешт, я ответил, что да — но бордели смущают.

„Почему?“ — спросила она.

„Потому что это неестественно, дико“, — объяснил я.

— „Женщина берёт деньги и после этого начинает

„любить“…“

Девушка задумалась, потом кивнула и сказала:

„Ты прав. Брать деньги заранее — это уродливо“».

Польша произвела иное впечатление.

Поэт Давид Самойлов писал:

«…В Польше нас держали строго. Уйти было сложно.

А за выходки — суровое наказание. Это многое говорит о стране,

где единственным положительным моментом оставалась красота польских

женщин.

Не могу сказать, что нам очень понравилась Польша. В ней не было ничего джентльменского, рыцарского.

Напротив — всё было мещанским, земледельческим — и по понятиям, и по интересам.

На востоке Польши на нас смотрели с враждебностью или полуравнодушием,

стараясь выжать из „освободителей“ всё, что можно.

Тем не менее женщины были красивы и кокетливы, увлекали нас обходительной речью, в которой вдруг всё становилось понятным.

Иногда их увлекала грубая сила или солдатская форма.

А прежние поклонники, исхудавшие и озлобленные, на время уходили в тень…»

Но не все оценки польских женщин были такими романтичными.

22 октября 1944 года лейтенант Владимир Гельфанд записал в дневнике:

«Вдали город с польским названием, который я оставил слева [Владов], с красивыми польками, гордыми от отчаяния...

Мне рассказывали про польских женщин: они заманивали наших бойцов и

офицеров, а когда ложились спать — резали бритвой половой орган,

засовывали пальцы за шею и царапали глаза.

Сумасшедшие, дикие, некрасивые женщины! С ними нужно быть осторожнее и

не увлекаться их красотой. А польки красивые, хитрые».

Однако в его записях есть и другие впечатления.

24 октября он упоминает:

«Сегодня моими польскими товарищами в одной из деревень оказались

красивые польские девушки. Они жаловались на отсутствие мужчин в

Польше. Меня тоже называли „пан“, но они были недоступны. Я

нежно похлопал одну из них по плечу в ответ на её слова о мужчинах и

утешил себя мыслью: в России мужчин хватает.

Она поспешила отойти и сказала, что мужчины есть и у неё.

Мы попрощались, пожав руки. Значит, я не достиг цели, но девушки славные, хоть и с половиной сердца».

Месяц спустя, 22 ноября, он записал впечатления от первого большого польского города — Миньска-Мазовецкого.

Среди описаний архитектурных красот и большого количества велосипедов он особенно выделяет внешний облик горожан:

«Шумная идиллическая толпа... Женщины, как единое целое, в особых

белых шляпах, спрятанных, вероятно, от ветра, — они выглядят на

сорок и поражают своей новизной.

Мужчины в треугольных шляпах, толстые, ухоженные, обритые.

Сколько их! Цветные губы, нарисованные брови, блёстки, излишняя нежность...

Всё это кажется неестественным.

Создаётся впечатление, что люди живут и движутся лишь для того, чтобы

на них смотрели другие, и исчезнут, когда уйдёт последний

зритель».

Не только жители польских городов, но и сёл производили на советских солдат сильное и противоречивое впечатление.

«Жизнеспособность поляков, переживших ужасы войны и оккупации, поражала», — вспоминал Александр Родин.

«Воскресенье в польской деревне. Красивые, элегантные польские

женщины в шёлковых платьях и чулках — а ведь в будни они простые

крестьянки, босиком, занятые по хозяйству.

Пожилые женщины выглядят свежо и молодо.

Правда, вокруг глаз — тёмные круги».

Он также приводит запись из дневника от 5 ноября 1944 года:

«В воскресенье все жители деревни одеты. Едем в гости. Мужчины в

шляпах, галстуках, свитерах. Женщины в шёлковых платьях и блестящих, ни

разу не надетых чулках.

Девочки с розовыми щёчками — „запаниковали“. Волнистые светлые причёски...

Солдаты сидят в углу хижины. Но чувствительные заметят: это болезненное выздоровление.

Все громко смеются, словно доказывая, что им всё равно.

Даже не прикасаются и не завидуют.

А чем мы хуже них?

Чёрт возьми, какое это счастье — мирная жизнь!

Я ведь никогда её не видел в гражданке!»

Его коллега, сержант Николай Нестеров, в тот же день записал:

«Сегодня выходной. Поляки, красиво одетые, собираются в доме и остаются парами.

Как-то становится неловко.

Разве я не мог бы так остаться?..»

Гораздо более

жёсткой в оценке европейской морали — «праздника во время

чумы» — была солдатка Галина Ярцева.

24 февраля 1945 года она писала своему другу:

«…Если бы была возможность, можно было бы отправить посылки с трофеями. Тут есть что брать.

Это было бы опухшее и раздетое.

Какие города я видела, какие мужчины и женщины!

И глядя на них, тебя охватывает зло, такая ненависть!

Они ходят, любят, живут, а ты уходишь — и отпускаешь их.

Русский смех — „Швайне!“

Да-да! Сволочи…

Я никого не люблю, кроме СССР.

Кроме тех народов, что живут с нами.

Я не верю ни в какую дружбу — ни с поляками, ни с литовцами...»

В Австрии, куда весной 1945 года вошли советские войска, они столкнулись с полной капитуляцией.

«Целые деревни были покрыты белыми тряпками.

Пожилые женщины поднимали руки, когда видели мужчин в форме Красной Армии».

По словам Бориса Слуцкого, «солдаты проходили сквозь светловолосых женщин».

Австрийцы не оказывали особого сопротивления. Подавляющее большинство

крестьянских девушек выходили замуж за «изнеженных» мужчин.

Солдаты, оказавшиеся здесь в отпуску, чувствовали себя так, будто попали в рай.

В Вене официальный банковский гид был поражён настойчивостью и нетерпением советских солдат.

Он полагал, что одного мужества уже достаточно, чтобы добиться от женщин чего угодно — с короной или без неё.

Это было не только следствием страха, но и проявлением национального менталитета и привычных поведенческих норм.

И, наконец, Германия.

И — вражеские женщины: мать, жена, дочь, сестра тех, кто с 1941

по 1944 год издевался над мирным населением оккупированной территории

СССР.

Что видели в них советские солдаты? Внешность немок среди потока беженцев описана в дневнике Владимира Богомолова:

«Женщины — старые и молодые — в шляпках, в тюрбанах,

с балдахинами, как наши, в элегантных шубах с меховыми воротниками, в

одежде сложного кроя — неудобной и непонятной.

Многие носят тёмные очки, чтобы не щуриться от яркого майского солнца и защитить лицо от морщин...»

Лев Копелев вспоминал встречу с эвакуированными берлинцами в Алленштейне:

«На тротуаре две женщины. Замысловатые шапки, у одной — вуаль. Строгие и гладкие пальто. Элегантные».

Он отметил комментарии солдат: «цыпочки», «индейки», «вот бы погладить…»

Как вели себя немцы при встрече с Красной Армией?

В докладе начальника Главного политуправления РККА Г. Ф. Александрова

от 30 апреля 1945 года, направленном в ЦК ВКП(б), говорится:

«Как только наши части занимают тот или иной район Берлина,

жители постепенно выходят на улицы — почти у всех на рукавах

белые повязки.

При встрече с нашими солдатами женщины часто поднимают руки, плачут, дрожат от страха.

Но как только убеждаются, что солдаты и офицеры Красной Армии —

совсем не те, кого описывала фашистская пропаганда, — страх

быстро проходит.

Всё больше людей выходит на улицы, предлагают помощь, стараются подчеркнуть своё лояльное отношение к Красной Армии».

Наибольшее впечатление на советских бойцов произвели сдержанность и рассудительность немцев.

Миномётчик Н. А. Орлов вспоминал:

«Никто из нас в шахте не тронул мирных жителей. Наш особист был,

можно сказать, „германофилом“. Если бы подобное произошло,

карательная реакция была бы немедленной.

Что касается насилия над немецкими женщинами — думаю, об этом часто говорят с преувеличением.

Помню один случай. Мы вошли в город. Вдруг появляется

„штубендиректрисе“, лет сорока пяти, и спрашивает: где

„командир-герой“? Потом приводит некоего Марченко.

Она заявляет, что отвечает за квартал и собрала 20 немок для интимного обслуживания (!) советских солдат.

Марченко понимал по-немецки, и я пересказал всё политику Долгобородову.

Реакция наших офицеров была яростной. Немку и её „отряд“ выгнали.

Немецкое смирение поражало. Мы ожидали партизанщины, саботажа. Но для немцев порядок — Ordnung — был важнее всего.

Если ты победитель — они сами идут „на задних лапках“. Причём сознательно. Такова их психология…»

Давид Самойлов вспоминал похожий эпизод:

«В Арендсфельде, где мы только что разместились, появилась

небольшая толпа женщин с детьми. Их вела высокая немка лет пятидесяти с

усами — фрау Фридрих.

Она заявила, что представляет гражданское население и требует регистрации остальных жителей.

Я ответил, что это возможно будет сделать после прибытия комендатуры.

— Это невозможно, — возразила фрау Фридрих. — Вот женщины и дети. Их нужно зарегистрировать.

Женщины закричали, и слёзы подтвердили её слова.

Не зная, что делать, я предложил им занять подвал того дома, где мы остановились.

Они успокоились, спустились туда и сели — ждать начальства».

Комиссар фрау Фридрих поблагодарила меня (я был в кожаной куртке):

«Мы понимаем, что у солдат есть естественные потребности».

Затем она добавила, что может предложить больше молодых женщин для...

Я не стал продолжать разговор с фрау Фридрих.

После общения с берлинцами 2 мая 1945 года Владимир Богомолов записал в дневнике:

«Мы входим в один из уцелевших домов. Всё тихо, мертво.

Стучим: “Откройте, пожалуйста.”

Слышны тихие, взволнованные голоса в коридоре.

Наконец открывается дверь.

Небольшая группа немолодых женщин испуганно, слабо, послушно кланяется.

Немки нас боятся. Им рассказывали, что советские солдаты, особенно азиаты, будут насиловать и убивать…

Страх и ненависть на их лицах. Но, когда кажется, что всё может

обойтись, — они ведут себя осторожно, улыбаются, говорят вежливо.

В эти дни ходили рассказы: как наш солдат вошёл в немецкую квартиру,

попросил воды, а немка, едва его увидев, легла на диван и сняла

рубашку».

В Красной Армии бытовало мнение:

«Все немки развратны. Они не против переспать».

Оно подпитывалось не только отдельными случаями, но и их последствиями, быстро ставшими предметом тревоги у военных врачей.

В приказе Военного совета 1-го Белорусского фронта № 00343/Ш от 15 апреля 1945 года отмечалось:

«За время пребывания войск на территории противника резко

возросло количество заболеваний, передающихся половым путём, среди

военнослужащих.

Изучение причин показало, что среди немецкого населения широко распространены венерические заболевания.

Перед отступлением, а также сейчас, на оккупированной территории, немцы

пошли по пути искусственного заражения женщин сифилисом и гонореей с

целью массового распространения инфекций среди бойцов Красной

Армии».

В донесении Военного совета 47-й армии от 26 апреля 1945 года говорилось:

«В марте количество заболеваний, передающихся половым путём,

среди военнослужащих увеличилось по сравнению с февралем в четыре раза.

На обследованных территориях от 8 до 15% немецких женщин заражены венерическими болезнями.

Зафиксированы случаи, когда женщин с инфекциями сознательно подбрасывали советским войскам для заражения личного состава».

Во исполнение постановления Военного совета 1-го Белорусского фронта № 056 от 18 апреля 1945 года в 33-й армии была выпущена листовка следующего содержания:

«Товарищи воины!»

Вас соблазняют немки, чьи мужья перебрали все бордели Европы, заразились сами и заразили своих жён.

Перед вами — те немки, которых враг намеренно оставил для

распространения венерических заболеваний и выведения из строя солдат

Красной Армии.

Вы должны понимать, что наша победа над врагом близка и вы скоро вернётесь к своим семьям.

Какими глазами будет смотреть на вас жена, мать, сестра, если вы принесёте домой инфекцию?

Можем ли мы, воины героической Красной Армии, быть источником заражения в нашей стране?

Нет!

Образ воина Красной Армии должен быть нравственно чист — как образ его Родины и семьи.

Даже в воспоминаниях Льва Копелева, где он с болью описывает насилие и мародёрство в Восточной Пруссии, есть строки, отражающие и другую сторону отношений с населением:

«Говорили о смирении, услужливости и неблагодарности немцев: им хлеба — а их жёны и дочери сами продаются».

Писклявый тон, которым Копелев передаёт эти «рассказы», подчёркивает его неприязнь.

Тем не менее, содержание этих слов подтверждается и другими источниками.

26 октября 1945 года,

уже спустя полгода после окончания войны, Владимир Гельфанд записал в

дневнике сцену, весьма характерную для послевоенной Германии:

«Я хотел насладиться красивыми ласками Марго — просто поцелуев и объятий было недостаточно.

Ожидал большего, но не решался просить и настаивать.

Мать девушки осталась мной довольна. Конечно бы!

На алтарь доверия и привязанности семьи я принёс сладости, масло, сосиски, дорогие немецкие сигареты.

Половины этих продуктов достаточно, чтобы получить полное основание и

право делать с дочерью всё что угодно — на глазах у матери, и та

не скажет ни слова.

Потому что сегодняшняя еда дороже жизни — даже такой юной и сладкой, как чувственная, нежная красота Марго».

Любопытные записи

оставил австралийский военный корреспондент Осмар Уайт, который в

1944–1945 годах находился в Европе в составе 3-й армии США под

командованием Джорджа Паттона.

В мае 1945 года, вскоре после взятия Берлина, он писал:

«Я прошёл через ночное кабаре, начиная с „Фемины“ у Потсдаммерплац.

Был тёплый, влажный вечер. В воздухе — запах сточных вод и гнили.

Фасад „Фемины“ украшен футуристическими изображениями и рекламой на четырёх языках.

Бальный зал и ресторан были переполнены русскими, британскими и

американскими офицерами, сопровождавшими женщин — или

охотившимися на них.

Бутылка вина стоила 25 долларов, бургер из конины с картофелем —

10, пачка американских сигарет — ошеломляющие 20 долларов.

Щёки у берлинских женщин пылали, губы накрашены так, будто войну выиграл Гитлер.

Многие были в шёлковых чулках.

Ведущий вечера открывал концерт на немецком, русском, английском и французском.

Это смутило сидевшего рядом русского артиллерийского капитана.

Он наклонился ко мне и сказал на хорошем английском:

„Быстрый переход от национального к международному, верно?

Бомбы британской авиации — отличные учителя“.»

Общее впечатление

советских женщин о европейках сводилось к следующему: они выглядели

элегантно и интеллигентно (в сравнении с уставшими от войны советскими

соотечественницами, жившими в условиях полуразрушенной страны), но

казались доступными, корыстными, ослабленными или подчинившимися.

Исключение составляли югославки и болгарки.

Грубые и аскетичные югославские партизанки воспринимались как товарищи по борьбе, считались неприкосновенными.

Учитывая суровость нравов в югославской армии, «партизанские

девушки, должно быть, считали ВЛП (полевых жён) существами особого,

злого сорта».

Поэт Борис Слуцкий вспоминал:

«…После украинского послушания, после румынской вспышки,

резкая недоступность болгарских женщин произвела впечатление.

Победами почти никто не хвастался.

Это была единственная страна, где офицеров на марше чаще сопровождали мужчины, и почти никогда — женщины.

Позже болгары с гордостью заявили: русские вернутся в Болгарию за

невестами — единственными в мире, которые остались чистыми и

нетронутыми».

Сердечно встретившие Красную Армию чешки произвели на бойцов очень приятное впечатление.

Боевые машины, покрытые пылью и маслом, были украшены венками и цветами.

Солдаты говорили друг другу:

«…Что-то наш танк — как невеста. А чешки смотрят.

Близко. Таких искренних людей давно не видели…»

Дружба и радушие чехов действительно были искренними.

«…Если возможно, я бы поцеловал всех солдат и офицеров

Красной Армии за освобождение Праги», — сказал пражский

трамвайщик, и это вызвало дружный смех и всеобщее одобрение, —

так описал атмосферу в освобождённой столице Чехословакии и отношение

её жителей к красноармейцам 11 мая 1945 года Борис Полевой.

Но в некоторых странах, через которые проходила победоносная армия, женская часть населения не вызывала уважения.

«В Европе женщины сдались, они изменились раньше всех…

— писал Борис Слуцкий. — Меня всегда шокировала, сбивала с

толку, дезориентировала лёгкость, постыдная лёгкость любовных отношений.

Порядочные женщины, конечно, бескорыстные, были как проститутки —

поспешная доступность, желание избежать промежуточных стадий,

незаинтересованность в причинах, подталкивающих мужчину к ним

приближаться. Всё сводилось к нескольким жестам, вызывая негодование и

презрение у самых впечатлительных наших офицеров.

Причины ограничений были вовсе не этические, а страх — страх заразиться, страх огласки, страх беременности».

И он добавлял: «В условиях завоевания всеобщая порочность