Сегодня Татьяна Толстая (мать одного блогера и, судя по всему, писательница) отметилась патриотическим заявлением:

«Я думаю: если русские солдаты изнасиловали миллионы немцев, как мы здесь говорим, то этих немцев, надо верить — ну, может, не всех, а половину, детей надо пощадить. Итак, население Германии в отдельных районах теперь русское, а не немецкое?»

Люди уже выразили возмущение по поводу сказанного, но, как мне кажется, лучшим ответом Татьяне Толстой могут послужить слова советского ветерана Леонида Рабикова. Ниже приведены отрывки из воспоминаний, включённых в его книгу «War All Writing».

Женщины — матери и их дочери — лежат справа и слева вдоль шоссе. Перед каждой — импровизированные «закусочные» для мужчин в тёмно-синих брюках.

Моряк с окровавленным лицом и в полубессознательном состоянии пытается помочь детям, по которым стреляют. Повсюду — гогот, хохот, рычание, крики и визг. А их командиры — политические руководители и полковники — стоят на дороге: кто смеётся, кто бегает, кто просто молчит. Всё это происходит при участии всех без исключения солдат.

Нет, это не кулаки и не слепая месть захватчикам. Это — вседозволенность, опьянение властью, равнодушие и жестокая логика Золотой Орды.

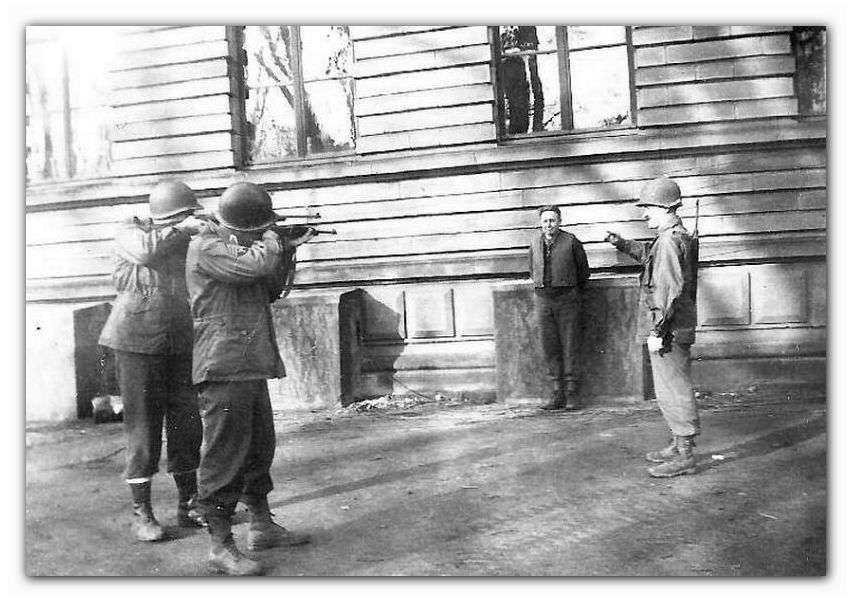

Я был потрясён. Несколько дней не выходил из каюты. Водитель Демидова стоял в очереди, а я страдал от собственного бессилия, погружённый в мысли о «Карфагене» Флобера, понимая, что война — это далеко не всё, на что способен человек. Полковник, с которым я только что говорил, не выдержал, занял очередь — и расстрелял свидетелей: детей, стариков.

«Стрелять! По машинам!» — доносится команда. А позади — уже следующий эшелон. И снова всё повторяется. Я не могу справиться с собой. Очередные «новые» стоят в ожидании своей участи. Меня подступает тошнота.

На горизонте, среди перевёрнутых телег, лежат трупы женщин, детей, стариков. Поток машин идёт по ним, как по дороге.

Я хотел бы, чтобы кто-то отменил мою команду — хотя бы в двух километрах от шоссе.

В помещениях — повсюду тела: дети, старики, изнасилованные женщины. Мы настолько изнурены, что ложимся между ними и засыпаем.

Утром выходит приказ по рации: передовым частям удалось наконец натолкнуться на настоящую оборону — немецкие легионы, дивизии.

Немцы больше не отступают. Они гибнут, но не сдаются. Бои идут в воздухе. По ожесточённости, упорству и количеству жертв с обеих сторон они, по-моему, сравнимы с боями под Сталинградом. Такое ощущение, будто всё происходит в будущем.

Телефоны не умолкают. Я получаю приказы. Я отдаю приказы. И только днём — выносят трупы во двор. Я не помню, куда мы их уносили.

Может быть, в технические помещения? Я не помню. Но знаю точно: мы их никогда не хоронили.

Похоронные команды существовали, но находились далеко позади.

Я помогаю нести тела. Я жажду тишины, хотя бы у стены дома.

Весна. Первая трава. Солнечно. Мы находимся в старинном европейском доме в готическом стиле, с черепичной крышей, которому около двухсот лет. Двор — вымощен камнем, которому, возможно, и пятьсот лет.

Европа. Мы в Европе!

Вдруг в открытых воротах появляются две шестнадцатилетние девочки. В их глазах нет страха — только отчаянная тревога.

Одна из них увидела меня, подбежала, что-то говорит по-немецки. Я не понимаю, но слышу знакомые слова: «мама», «фазер», «брюдер».

Понимаю: в панике они потеряли семью.

Мне их безумно жаль. Они смотрят в сторону — туда, куда им надо. Я пытаюсь помочь, говорю: «Фазер — ничт!» и показываю, куда бежать. Они понимают, отворачиваются и бегут. Я облегчённо вздыхаю — спас двух девушек.

Поднимаюсь на второй этаж. Следя за действиями подразделений, слышу из двора — минут через двадцать — крики, женский плач, смех, мат.

Это не художественный текст. Это не вымысел и не «красная пропаганда». Это — воспоминания офицера Красной Армии, который был потрясён тем, что видел. Который не забыл. Который потом всю жизнь молчал.

Эти воспоминания — ответ Татьяне Толстой лучше всяких возмущённых комментариев.

Война была не просто «битвой за освобождение», не только подвигом, не только победой. Она была и катастрофой нравов, крушением человеческого достоинства, распадом морали — особенно в отношении к мирному населению побеждённой стороны. Да, враг был жесток, но и мы, увы, были не только освободителями. И когда человек, называющий себя писателем, позволяет себе высказывания о «половине немцев», о «русском населении Германии» — он, быть может, говорит не от незнания, а от страшного равнодушия.

Именно такие, как Рабиков, — в отличие от «патриотов на диване» — всю жизнь несли в себе этот груз. И не хвастались. И не оправдывались. И не обобщали.

Бежать к окну.

На ступенях дома стоит спикер штаба, рядом два сержанта. Они держат за руки двух девушек, уже мёртвых или умирающих. Вся служба штаба в сборе: шофёры, связисты, посыльные, командиры, офицеры.

Николаев, Сидоров, Харитонов, Пименов… — старший офицер А. даёт команду:

— Берём девушек за руки, за ноги, за юбки и кофты. В два ряда!

— Ремни расстегнуть! Штаны — вниз! Вперёд! Направо и налево, по одному. Начали!

Я бегу по лестнице дома, слышу, как организуют «очередь». Две «консервированные» девочки лежат на древней каменной плите. Руки зажаты, рты забиты тряпками. Ноги раздвинуты. Они больше не сопротивляются — их держат четверо. Пятый рвёт на них одежду — блузки, лифчики, юбки, нижнее бельё.

Двери дома окончательно распахнуты. Кто-то смеётся, кто-то ругается. Очередь не уменьшается — одни уходят, другие занимают их место. Вокруг девушек — уже лужи крови. Но гогот, крики и маты не прекращаются.

Обе потеряли сознание. Оргия продолжается.

Кто-то гордо командует. Младшие чины исполняют приказы. Последний из очереди встаёт, а остальные требуют быстрее.

Майор А. выхватывает пистолет и стреляет. В упор. В лица тех, кто ещё жив.

Сержанты вытаскивают тела в сарай, где их бросают голодным свиньям. Те начинают отрывать уши, носы, грудь. Через несколько минут остаются только черепа, кости, обрывки одежды. Два золотых крестика. Последнее, что осталось от двух девушек.

Меня охватывает ужас. Я больше не могу. Вырвавшись из дома, бегу куда глаза глядят, не разбирая дороги. Потом возвращаюсь — и не могу не зайти в сарай, где были свиньи.

Свиньи. Их окровавленные рыла. На соломе — челюсти, позвонки, два черепа. И два золотых крестика.

Комендант города, полковник, пытается организовать круговую оборону, но солдаты, потерявшие контроль, выгоняют женщин и девушек из домов. В критической ситуации командование принимает решение изолировать обезумевших.

Связной передаёт мне приказ: отобрать восемь бойцов, выставить охрану у церкви. Там находятся женщины, и туда же начинают стекаться обезумевшие солдаты.

Другая группа направляется к их частям, чтобы вернуть их в строй. Им объясняют: город окружён, у нас нет ресурса для круговой обороны. Но их интересует только «веселье».

К церкви приближаются 250 женщин и девушек, пытающихся найти убежище. Но вслед за ними идут тысячи солдат. Толпа оттесняет охрану, прорывается в храм и начинает насиловать женщин прямо у алтаря.

Я ничего не могу сделать. Один немецкий подросток просит защиты, другой опускается на колени.

— Лейтенант Заяц! Лейтенант Заяц! — зовут меня.

Надежды на спасение — нет. Все молчат. Команда уже выстроена, очередь идёт по кругу. И снова — гогот. И мои солдаты в этой очереди.

— Назад! Назад, мать вашу! — кричу я. Я не знаю, как остановить это. Как защитить тех, кто дышит у моих ног. А катастрофа растёт.

Женщины уже просят смерти. Кто-то изнасилован десятки раз. Одна, не дойдя до лестницы, падает на каменные плиты, истекая кровью, теряя сознание.

Рвать. Раздевать. Убивать. Никого рядом. Ни одного своего. Я один. И никого, кто видел бы это.

Светает. Танки ушли. Тишина. Ночь. Перед церковью — гора трупов.

Мы не можем остаться. Мы уходим. И не спим.

Так, вероятно, советский ветеран Леонид Николаевич Рабычев «видит» Татьяну Толстую. Да, некоторые немки выжили. Но только те, кого не убили. Родить они потом могли — но только те, кого пощадили.

Мои родители, Татьяна, не насиловали. И не убивали.

В России издана книга воспоминаний офицера Советской Армии Владимира Гельфанда — неприукрашенное, документальное свидетельство кровавой повседневности войны. В его дневниках нет пафоса. Только честность. И боль.

Некоторые считают, что критический взгляд на прошлое — это предательство. Что память о 27 миллионах погибших не должна «загрязняться» такими фактами.

Но другие убеждены: только осмыслив ужас, можно заслужить уважение к Победе. Иначе — это не память, а ложь.

Журналистка BBC Люси Эш в своей статье попыталась понять: что же действительно происходило в последние месяцы войны. Её материалы — не для детей. Не для неготовых.

В берлинском Трептов-парке, в сумерках, перед гигантским монументом Советскому солдату — тишина. Солдат держит в одной руке меч, в другой — спасённую немецкую девочку. Под этим памятником — останки 5 тысяч из 80 тысяч советских солдат, павших в боях за Берлин с 16 апреля по 2 мая 1945 года.

Надпись на памятнике гласит: «Советский народ спас европейскую цивилизацию от фашизма».

Но для некоторых в Германии этот монумент вызывает и другие чувства.

На пути к Берлину, советские солдаты изнасиловали — без преувеличений — сотни тысяч женщин. И в России об этом по-прежнему говорят редко.

Многие российские СМИ называют эти истории мифом, выдумкой Запада. Но свидетельства, вроде дневников Владимира Гельфанда, говорят об обратном. Эти голоса — внутри истории. Изнутри. Не для обвинений. А для осознания.

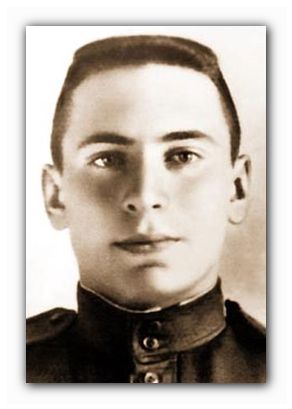

Владимир Гельфанд вёл свои дневники с поразительной искренностью — в годы, когда подобная откровенность могла стоить жизни.

Подполковник Гельфанд, еврей по происхождению, родом из Украины, начал записи в 1941 году и вёл их до конца войны, несмотря на официальный запрет на дневники в Красной армии. Его сын Виталий, обнаружив тетради после смерти отца, первым получил доступ к рукописям. Впоследствии они были опубликованы — сначала в Германии и Швеции в сокращённом виде, а затем и в России, впервые в полном формате.

Дневники поражают прямотой. В них — хроника беспорядка в армейской повседневности: скудный паёк, вездесущие вши, повсеместный антисемитизм, повальная кража и насилие. Гельфанд пишет и о том, как солдаты грабили даже своих.

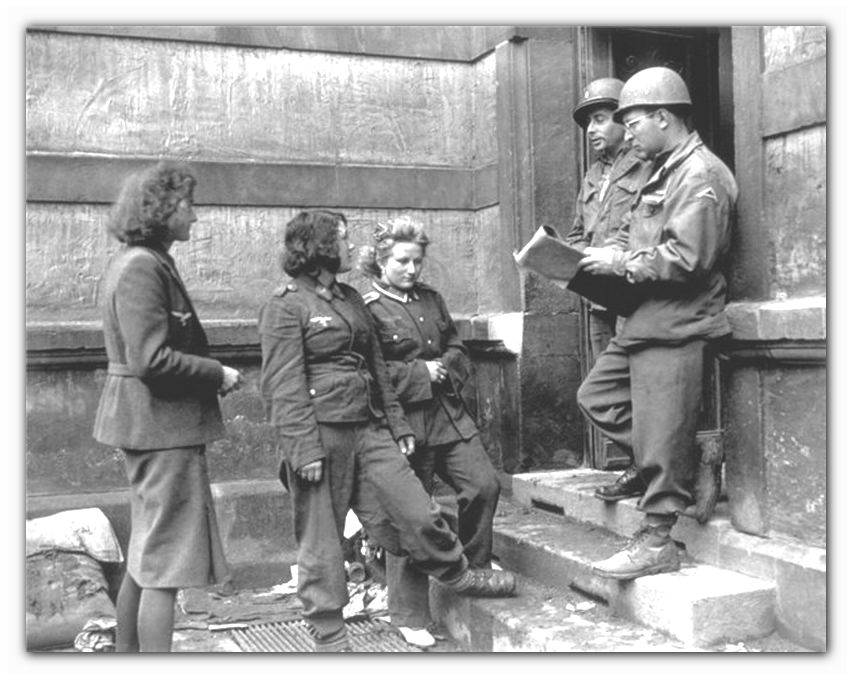

В феврале 1945 года, во время подготовки к наступлению на Берлин, часть Гельфанда стояла у Одера. Он вспоминает, как бойцы захватили женский немецкий батальон:

«Позавчера женский батальон действовал на левом фланге. Его разбили. Пленные женщины рыдали. Кто-то умер у них на глазах. Не знаю, что с ними потом сделали. Но мерзавцы заслуживали бы казни», — писал Гельфанд.

Один из наиболее ярких эпизодов приходится на 25 апреля 1945 года, когда он уже находился в Берлине. Тогда он впервые сел на велосипед и поехал вдоль берега реки Шпрее. Там он увидел группу женщин — уставших, истощённых, с узелками в руках.

Он спросил одну немку, откуда они и почему покинули дом. Её ответ был ошеломляющим:

«Я выросла здесь», — сказала она. «Но той ночью… Много всего. Я была девушкой. Он меня избрал. Старики не выдержали. Все встали. Меня тыкали. Не меньше двадцати. Я… я плакала».

Рядом стояла мать девушки:

«Они изнасиловали мою дочь вместе со мной», — сказала она. «Они могут вернуться. Снова. Я боюсь».

Позже, в подвале, одна из девушек подошла к Гельфанду и произнесла:

«Останься здесь. Будешь спать со мной. Делай что хочешь. Только ты».

Такой был «час возмездия».

Для многих советских солдат Берлин был символом отмщения. Их путь вёл через разрушенные деревни, убитых детей, уничтоженные семьи. Виталий Гельфанд, сын офицера, вспоминает:

«Каждый день — смерть. Каждый день — ранения. Отец писал о деревнях, уничтоженных фашистами. О детях, расстрелянных за то, что они были евреи. Даже младенцев. И это не были отдельные случаи — это длилось годами. Люди видели это. И шли вперёд с одной мыслью — мстить».

Этот дневник Виталий Гельфанд нашёл уже после смерти отца. Он надеется на его переиздание в России — без купюр.

Тем временем Вермахт, армия Третьего рейха, строго запрещала контакт своих солдат с «неарийскими женщинами» — так называемыми «унтерменшами». Но, по словам историка Олега Будницкого, эти запреты массово игнорировались.

Командование было обеспокоено распространением венерических заболеваний в войсках, и потому по всей Восточной Европе создавались солдатские бордели.

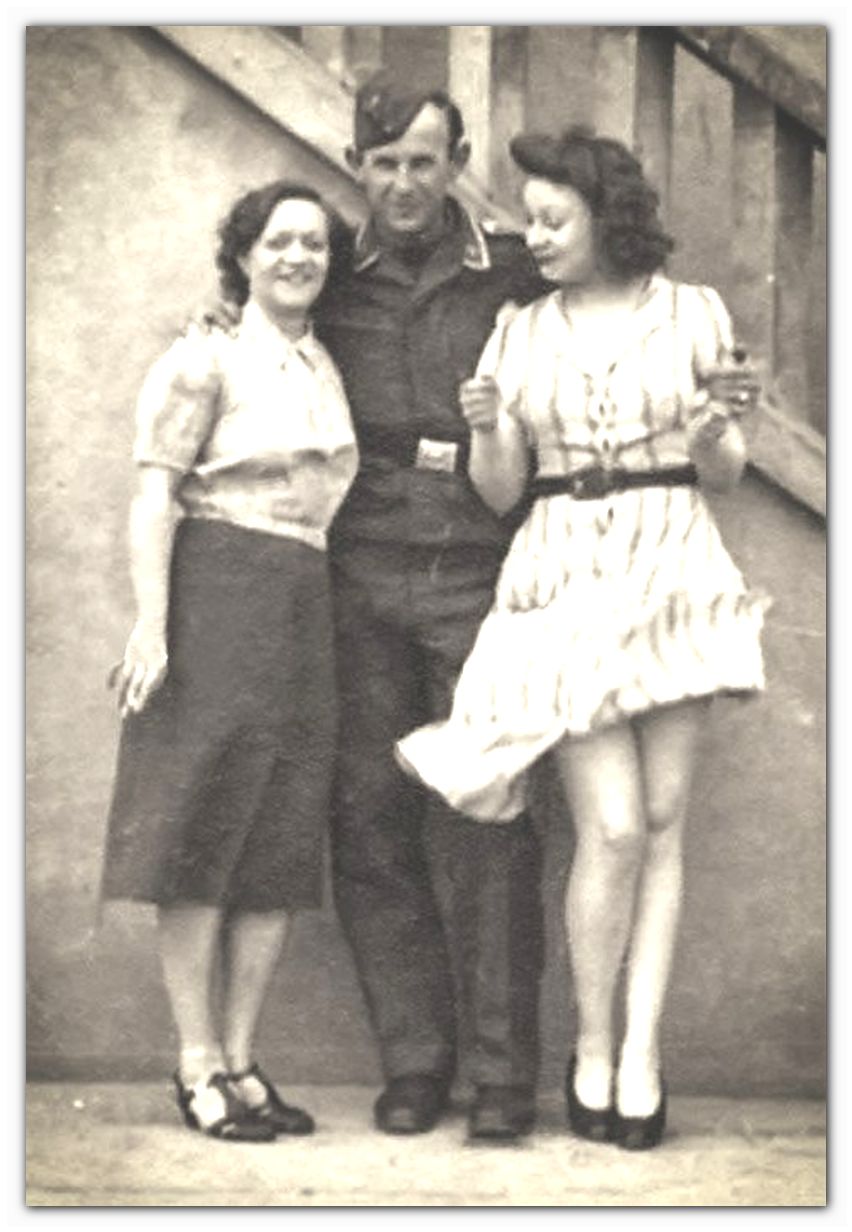

На фото BBC — Виталий Гельфанд держит в руках рукопись отца.

Прямых свидетельств о том, как немецкие солдаты обращались с женщинами на оккупированных территориях, мало. Большинство жертв не пережили насилия.

Однако в Немецко-Русском музее в Карлсхорсте (Берлин) хранится фотография, сделанная солдатом Вермахта в Крыму. Женское тело, раскинутое на земле. Юбка с двумя вышитыми цветами. Руки прикрывают лицо.

— Это фото вызвало в музее споры, — говорит его сотрудник Йорг Мор. — Но мы показываем войну. Как она есть. Это не вымысел. Это свидетельство.

Когда Красная Армия вошла в Берлин — в «логово фашистского зверя», как писала советская пресса — лозунги на плакатах гласили: «Солдаты, вы на немецкой земле. Пробил час мести!»

Некоторые политработники, как, например, в 19-й армии, уверяли: советский солдат «настолько полон ненависти», что «мысль о половом контакте с немкой будет ему отвратительна». Но реальность опровергла эти идеологемы.

Британский историк Энтони Бивор в своей книге «Берлин. Падение 1945» (2002) приводит множество документов из российских архивов, в том числе рапорты сотрудников НКВД, адресованные Лаврентию Берии.

«Эти документы доходили до Сталина», — говорит Бивор. — «На них стояли визы. Они говорили о массовых изнасилованиях в Восточной Пруссии. О том, как женщины убивали себя и своих детей, лишь бы избежать этой участи».

Есть и другой взгляд — изнутри немецкой стороны. В дневнике невесты немецкого солдата описано, как женщины пытались выжить, приспосабливаясь к насилию. Иногда — добровольно выбирая «одного», чтобы избежать сотен.

«Обитатели подземелий» — так называли женщин, скрывавшихся в руинах, погребах, тоннелях, лишь бы не попасться.

Победители пришли на чужую землю. Одни освобождали. Другие мстили. И между ними — миллионы жертв.

По состоянию на 20 апреля 1945 года женщина, имя которой не указано, вела дневник с поразительной честностью, проницательностью и местами — с горьким юмором, граничащим с истерикой.

Среди её соседей — «молодой человек в серых брюках и очках в толстой оправе, пристально разглядывающий женщин», а также три пожилые сестры, которых она описывает как «троих порнозвёзд, потерянных в огромной кровяной колбасе».

Когда приближение Красной Армии стало очевидным, женщины пытались отшучиваться: «Лучше русские — на мне, чем янки. Лучше быть изнасилованной, чем умереть, когда Карунская авиация сбрасывает бомбы».

Но когда советские солдаты действительно пришли и попытались вытащить женщин из подвала, юмор исчез. Женщины стали умолять авторку дневника использовать её знание русского языка, чтобы обратиться к офицерам и пожаловаться на происходящее.

На разрушенных улицах Берлина ей удалось найти советского офицера. Тот сначала не реагировал. Несмотря на официальный указ Сталина, запрещающий насилие в отношении мирного населения, офицер признал: «Всё равно происходит».

Он всё же спустился в подвал и сделал солдатам выговор. Один из них в ответ закричал: «Что ты говоришь?! Ты видел, что немцы делали с нашими женщинами?! Они забрали мою сестру и…» Офицеру удалось его успокоить и вывести на улицу.

Когда женщина вышла в коридор, чтобы убедиться, что опасность миновала, её схватили несколько солдат. Она была жестоко изнасилована и едва не задушена. Остальные женщины, её соседки — или, как она называет их, «обитательницы подземелий», — закрыли за собой дверь подвала.

Позже, когда она пришла в себя, две соседки открыли дверь. Все смотрели на неё молча. «У меня спущены чулки, руки в синяках, ремень порван. Я закричала: “Свиньи! Вас уже дважды насиловали, а меня оставили валяться здесь, как грязную тряпку!”»

Позднее она познакомилась с офицером из Ленинграда, который стал делить с ней койку. Отношения между агрессором и жертвой постепенно приняли форму амбивалентной привязанности. Они обсуждали литературу, смысл жизни.

«Нельзя сказать, что меня серьёзно изнасиловали», — писала она. «Почему я осталась? Из-за бекона, сахара, свечей, тушёнки? Вероятно, отчасти. Но и потому, что мне это тоже было нужно. Чем меньше он хотел взять меня как женщину, тем больше я видела в нём мужчину».

Многие женщины вокруг заключали похожие соглашения с советскими солдатами.

Когда в 1959 году дневник вышел в Германии под названием «Женщина в Берлине», он вызвал общественный скандал. Авторку обвинили в том, что она «опорочила честь немецких женщин». Неудивительно, что она запретила переиздавать книгу до своей смерти.

Изнасилования были проблемой не только для Красной Армии.

Историк Боб Лилли из Университета Северного Кентукки получил доступ к архивам американских военных трибуналов. Его книга «Taken by Force» вызвала такую полемику, что в США издание отказались публиковать. Первая версия вышла во Франции.

По оценкам, американские солдаты с 1942 по 1945 год совершили около 14 000 изнасилований в Англии, Франции и Германии.

«В Англии таких случаев было немного, — говорит Лилли, — но как только американские войска пересекали Ла-Манш, цифры резко возрастали».

По его словам, речь шла не только об имидже армии, но и о дисциплине. Эйзенхауэр якобы приказал расстреливать насильников на месте и сообщать об этом в армейских газетах, таких как Stars and Stripes. Однако на деле ни один американский солдат не был казнён за изнасилование или убийство граждан Германии.

Тема сексуального насилия, совершённого союзниками на территории Германии, долгое время замалчивалась. О ней не говорили ни в Восточной, ни в Западной Германии. Единицы осмеливались рассказать — и почти никто не хотел слушать.

Тишина.

Говорить об этом тяжело. В Восточной Германии подобные воспоминания воспринимались как кощунство — как посягательство на образ «героического советского воина-освободителя». А в Западной — считалось, что немецкий народ, повинный в преступлениях нацизма, не имеет права на статус жертвы.

Но в 2008 году в Германии вышел фильм «Женщина без имени — одна женщина в Берлине» с актрисой Ниной Хосс в главной роли. Он стал поворотной точкой. Фильм вызвал бурю обсуждений и побудил многих женщин, молчавших десятилетиями, рассказать свои истории.

Одна из них — Ингеборг Буллет, ныне 90-летняя, проживающая в Гамбурге. Её квартира завалена фотографиями кошек и книгами о театре. В 1945 году ей было 20. Она мечтала стать актрисой и жила с матерью на модной улице в Шарлоттенбурге.

«Я думала, они меня убьют», — вспоминает она.

Когда началось наступление на Берлин, она, как и многие, спряталась в подвале. Танки вошли в город. Повсюду лежали тела — немецкие и советские.

«Я помню страшный вой падающих советских бомб. Мы называли их “Сталины” — сталинскими органами», — говорит она.

Оказавшись между двумя мирами — страхом и выживанием — Ингеборг вышла из подвала и повесила верёвку вместо фитиля на лампу. Это был жест отчаяния — не сигнал.

«Вдруг я увидела русских. Они направили на меня пистолеты», — вспоминает Ингеборг.

«Кто-то толкнул меня на землю и изнасиловал. Потом они поменялись

местами. Второй тоже изнасиловал меня. Я думала, что умру — они

будто убивали меня».

Тогда, в 1945 году,

Ингеборг никому не рассказала, что с ней произошло. Молчала

десятилетиями — не потому, что забыла, а потому что об этом было

невозможно говорить.

Она вспоминает:

«Мама любила хвастаться: “Мою дочь не тронули”. А я молчала».

Волна выкидышей

В послевоенном Берлине тысячи женщин подверглись насилию. Ингеборг вспоминает: сразу после капитуляции немецким женщинам в возрасте от 15 до 55 лет предписывали пройти обследование на венерические заболевания.

«Чтобы получить продовольственные карточки, нужна была справка. Помню — врачи, очереди, приёмные, полные женщин…»

Каков был настоящий масштаб насилия? Часто называют цифры — 100 000 изнасилованных в одном только Берлине и до миллиона по всей Германии. Эти оценки основаны на медицинской документации, которая частично сохранилась.

На одной из фотографий в архиве BBC World Service изображены архивные медицинские карты: только в одном районе Берлина в течение шести месяцев было официально одобрено 995 абортов.

В бывшем военном заводе, где сейчас размещён государственный архив, сотрудник Мартин Лухтерханд показывает пачки синих папок. Германия, как и сегодня, запрещала аборты по статье 218 УК. Но летом 1945 года сделали исключение — по гуманитарным причинам.

С июня 1945 по 1946

год только в одном округе зафиксированы почти тысяча заявлений. В досье

— рукописные признания, в том числе:

«Меня изнасиловали дома, в гостиной, на глазах у родителей…»

Хлеб вместо мести

Не все солдаты вели себя одинаково. Для одних женщины стали такими же трофеями, как часы или велосипеды. Но были и другие. В Москве журналистка BBC встретилась с ветераном Юрием Лященко, 92 года, который вспоминает:

«Всех, конечно, накормить было невозможно. Но дети... Они очень напуганы. Глаза у них — страшные. Помню это».

Юрий носит ордена и медали на кителе, встречает гостей в обычной квартире на последнем этаже многоэтажки. Угощает коньяком и варёными яйцами.

Он вспоминает:

«Хотел быть инженером, но призвали. Вся война — до самого

Берлина, как у Гельфанда. Видел рейхстаг с красным флагом — тогда

понял, что дожил».

На вопрос о случаях изнасилований Лященко отвечает осторожно:

«Не знаю... Всё по-разному было. Каждый человек сам за себя. Один поможет, а другой — его лицо ничего не скажет. Не угадаешь».

Оглядываясь назад

Истинный масштаб насилия мы, вероятно, не узнаем никогда. Архивы советских военных судов до сих пор закрыты. В 2021 году в России принят закон «О защите исторической памяти», согласно которому за «отрицание вклада СССР в победу над фашизмом» предусмотрены штрафы и даже тюремное заключение.

Молодая историк Вера Дубен из Московского гуманитарного университета говорит:

«Я ничего не знала об этом. Лишь когда получила стипендию и поехала учиться в Берлин, начала узнавать. Потом написала пост — но в России его не публиковали».

Она говорит, что российские СМИ отреагировали агрессивно.

«Люди хотят видеть победу как славную, героическую. Всё труднее становится заниматься серьёзными исследованиями».

На фото: советская полевая кухня раздаёт еду жителям Берлина. Кадр из архива BBC.

История подвержена переписыванию. Именно поэтому так важны свидетельства очевидцев — тех, кто нашёл в себе смелость заговорить, часто лишь в пожилом возрасте. И рассказы молодых, кто успел их выслушать.

«Если люди не хотят знать правду — они хотят ошибаться. Им удобнее верить в красивый миф. Но без осмысления прошлого у страны нет будущего», — считает Вера.

Примечание редакции: 25 и 28 сентября 2015 года в оригинальный материал были внесены изменения. BBC удалила подписи к двум фотографиям и сообщения в Twitter, поскольку они не соответствовали редакционным стандартам и могли быть восприняты как оскорбительные. Мы приносим свои искренние извинения.

Поговорим о трофеях.

Что на самом деле увозили с собой солдаты Красной Армии из побеждённой Германии? Попробуем рассмотреть это без эмоций — только факты и свидетельства.

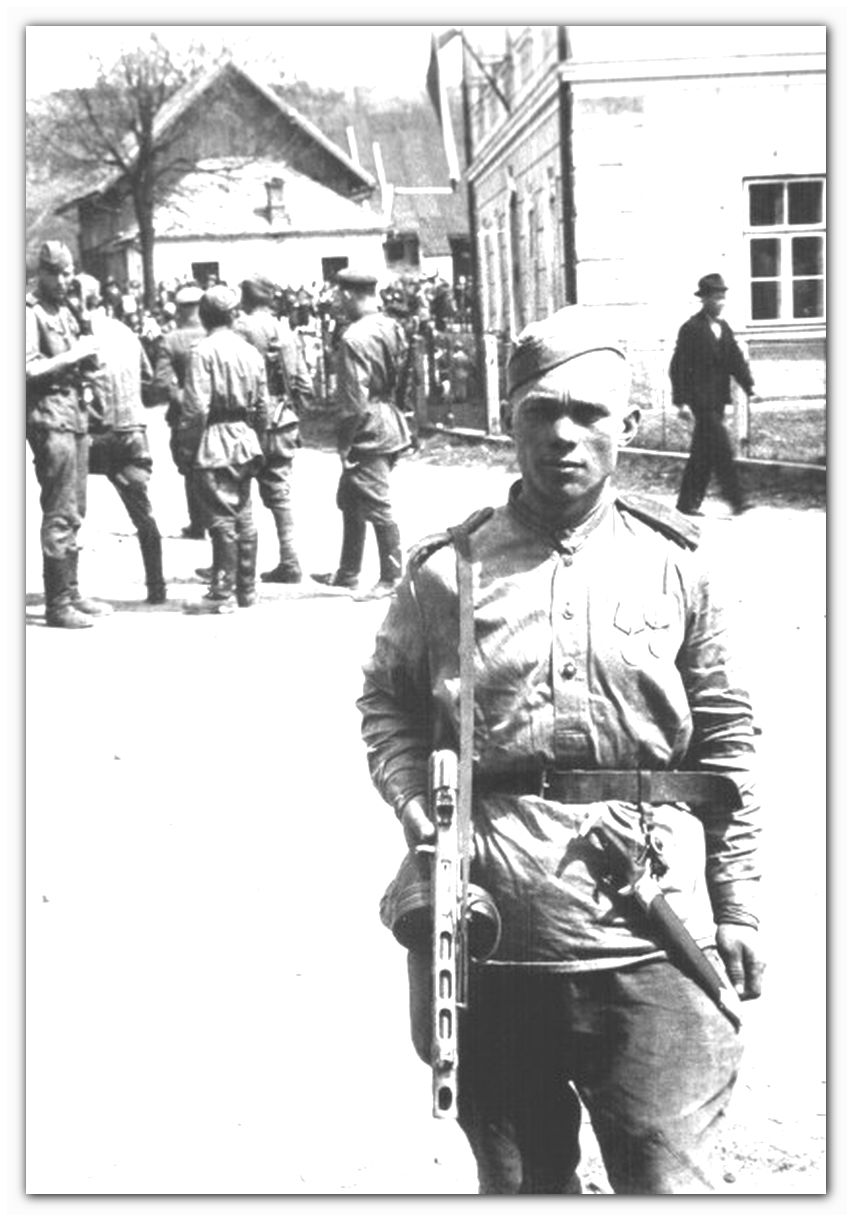

Фотография: советский солдат берёт велосипед у немца. По версии русофобов — грабёж, по версии советской прессы — помощь. Август 1945 года.

Правда, как всегда,

где-то посередине. В немецких домах и на складах солдаты действительно

брали всё, что попадалось под руку. Случались и мародёрства с оружием.

А случались — и изнасилования. Иногда за это судили. Иногда — нет.

Не

каждый солдат, прошедший через войну, хотел уехать домой без сувенира.

Но не каждый и чувствовал себя победителем. Для многих возвращение

означало Сибирь, а не свободу.

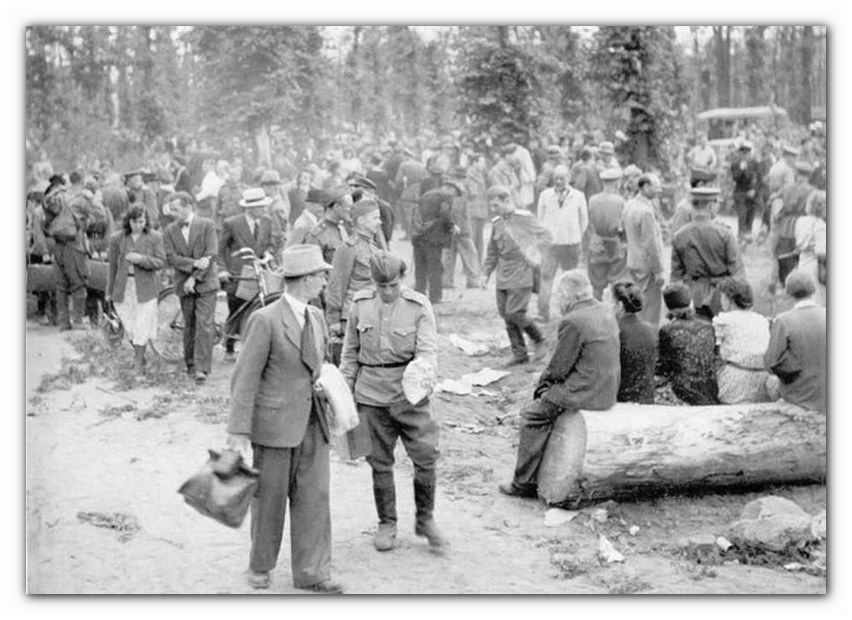

Советские солдаты покупают на «черном рынке» в парке Тиргартен. Берлин, лето 1945 года.

Хотя официально мародёрство преследовалось, на практике трофеи высоко ценились. После того как части Красной армии вошли на территорию Германии, 26 декабря 1944 года был издан приказ № 0409. Согласно этому распоряжению, всем военнослужащим действующих фронтов разрешалось один раз в месяц отправлять в советский тыл одну личную посылку.

Одним из самых суровых дисциплинарных взысканий считалось лишение права на отправку такой посылки. Максимальный допустимый вес зависел от звания: для рядового и сержантского состава — до 5 кг, для младших офицеров — до 10 кг, для старших офицеров и генералов — до 16 кг. Габариты пакета не должны были превышать 70 сантиметров по каждой из трёх сторон.

Формально пересылка ограничивалась личными вещами, однако на практике с фронта отправляли бытовую технику, посуду, ковры, мебель, музыкальные инструменты и даже пианино. Всё, что удавалось добыть на территории Германии, нередко считалось «законной добычей».

После демобилизации военнослужащим разрешалось вывозить из Германии всё, что они могли унести или транспортировать. Крупные предметы зачастую перевозили на крыше вагонов или крепили на специальных железнодорожных платформах. По рассказам очевидцев, отдельные вещи закреплялись даже на шестах, укреплённых снаружи вагонов, — например, чтобы использовать их для покраски телеграфных столбов во время движения поезда (так рассказывал мой дед).

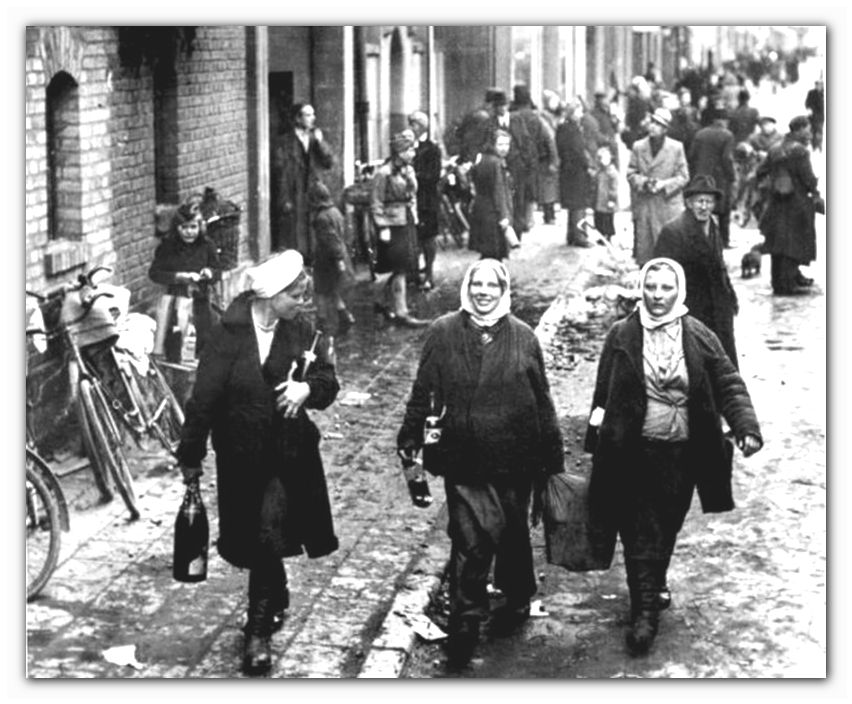

Три советские женщины в Германии несут вино из заброшенного винного магазина. Липпштадт, апрель 1945 года.

Во время войны, а также в первые месяцы после её окончания, советские солдаты в основном отправляли в тыл так называемые «самодельные посылки». В них часто находились трофейные американские армейские сухие пайки, состоявшие из консервов, яичного порошка, варенья и даже растворимого кофе — редкой по тем временам экзотики.

Особую ценность представляли медикаменты, в первую очередь — стриптомицин и пенициллин, которые считались настоящими «родственными» дарами спасения. Их часто передавали родным или знакомым, поскольку эти препараты в послевоенном СССР были в дефиците и оставались предметом огромной медицинской и личной ценности.

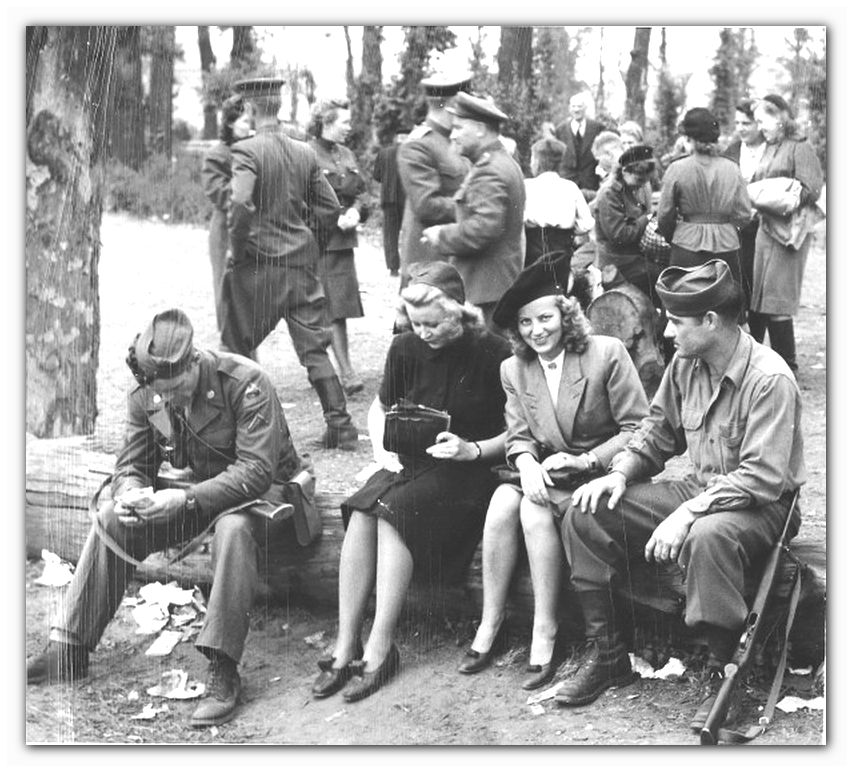

Страдающие американские солдаты с юными немками совмещают торговлю и шутки на «черном рынке» в парке Тиргартен. Советские солдаты на заднем плане на рынке. Берлин, май 1945 года.

Причём получить эти трофейные товары и дефицитные медикаменты можно было, как правило, только на «чёрном рынке», который стремительно возник практически в каждом немецком городе. На барахолках продавалось всё — от автомобилей до женщин. Основной валютой в первые послевоенные месяцы стали не деньги, а продукты питания и табак.

Немецкому населению больше всего не хватало еды, тогда как американцы, британцы и французы ориентировались прежде всего на денежный эквивалент. В послевоенной Германии одновременно обращались бывшие нацистские рейхсмарки, оккупационные марки, выпущенные странами-победителями, а также иностранная валюта союзников — все с разным, нестабильным курсом.

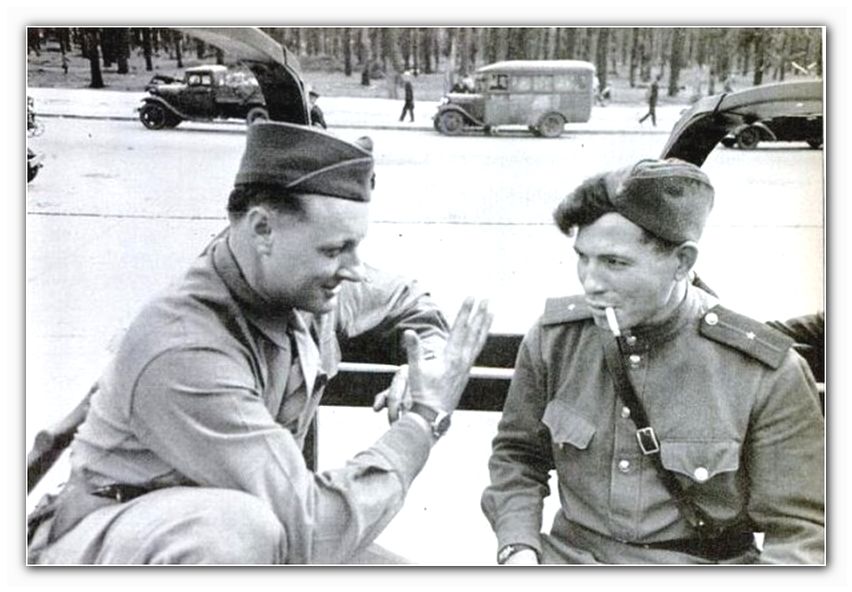

Американский солдат беседует с советским младшим лейтенантом. Фотография из "Жизни" от 10 сентября 1945 года.

Деньги имелись в распоряжении и у советских солдат. По наблюдениям американцев, именно они считались одними из лучших покупателей: щедрые, не склонные к торгу и, по меркам того времени, весьма обеспеченные.

Это объясняется тем, что с декабря 1944 года военнослужащим Красной армии, находящимся на территории Германии, начали выплачивать двойное денежное довольствие — одновременно в рублях и в марках, по установленному курсу. Эта система двойной оплаты существовала до тех пор, пока позднее не была официально отменена.

Фотографии советских солдат, циркулирующих на блошином рынке. Фотография из "Жизни" от 10 сентября 1945 года.

Размер заработной платы советских военнослужащих зависел от звания и занимаемой должности. Так, в 1945 году командующий соединением получал 1500 рублей в месяц — и примерно такую же сумму в оккупационных марках, по установленному курсу.

Кроме того, офицерам начиная с должности командира роты начислялись дополнительные выплаты — за использование наёмного труда немецких гражданских работников, привлечённых к обеспечению нужд советских частей.

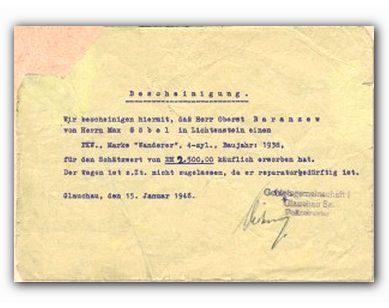

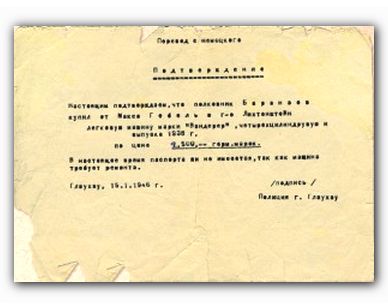

Для просмотра цен. Свидетельство о покупке советским полковником немецкой машины на 2500 марок (штамп 750 рублей)

Советские военнослужащие располагали значительными средствами: на чёрном рынке офицер мог позволить себе почти всё, что хотел, — и это всего за одну ежемесячную зарплату. Кроме того, в конце войны солдатам начали массово выплачивать задолженности по денежному содержанию, а многие ещё и отправляли рублёвые переводы домой. В результате у них оставалось достаточно средств на личные нужды.

Именно поэтому рисковать, участвуя в разграблении, и тем более — попадаться с «трофеями» и подвергаться наказанию (вплоть до ареста и штрафных батальонов) было попросту нерационально. Хотя алчные и безрассудные всё же встречались, такие случаи были скорее исключением, чем нормой.

Советский солдат с эссэсовским кинжалом на поясе. Пардубицкий, Чехословакия, май 1945 года.

Солдаты были разными — как по характеру, так и по вкусам. Одни отдавали предпочтение практичным вещам, другие — эстетике. Некоторые особенно ценили немецкое оружие и военное снаряжение, даже если оно не имело особой практической ценности в повседневной жизни. Среди таких трофеев были, например, морские кортики, парадные сабли или декоративные кинжалы.

В детстве я держал в руках один из таких кинжалов — сингх. Его принёс с войны отец моего друга. Черно-серебряная рукоять, тяжёлая сталь, хищная элегантность — этот предмет производил сильное впечатление. Меня завораживала не только его внешняя красота, но и скрытая в нём зловещая история.

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Асеро с соло-трофеем «Адмирал». Гродно, Беларусь, май 2013 г.

Большинство советских солдат особенно ценили предметы повседневного обихода: гражданскую одежду, часы, фотоаппараты, радиоприёмники, фарфор и хрусталь. Именно эти вещи часто оказывались на полках советских комиссионных магазинов ещё много лет спустя.

Многие трофеи сохранились до наших дней. Но не стоит торопиться с обвинениями их владельцев в мародёрстве: никто не знает точных обстоятельств приобретения этих предметов. Вполне вероятно, что они были получены у немцев в ходе обмена, куплены или переданы добровольно.

Фотофальсификация: «Советский солдат забирает велосипед»

Особое место в послевоенных интерпретациях занимает широко растиражированная фотография, якобы иллюстрирующая мародёрство: «Советский солдат отбирает велосипед у жителя Берлина». Этот снимок регулярно используется в западных и антисоветских публикациях, особенно в годовщины окончания войны.

Обычно изображение сопровождается подписями вроде: «Грабёж в Берлине, 1945 год» или «Красноармеец отнимает у немки велосипед». Однако сам характер сцены и выражения лиц участников не подтверждают версию о насилии. Напротив, спокойствие окружающих и детали фотографии указывают скорее на бытовую ситуацию.

Некоторые исследователи указывали на подозрительные элементы в униформе изображённого солдата и предполагали, что это вовсе не советский боец. На заднем плане даже различим солдат в камуфляже, характерном для армий союзников.

Чтобы прояснить происхождение снимка, были изучены архивные источники. Выяснилось, что фотография впервые опубликована в каталоге документальной выставки «Территория террора», прошедшей в Берлине в 1991 году, а затем показанной в Санкт-Петербурге. В каталоге 1994 года фото размещено на стр. 257 с подписью: «Советский солдат забирает велосипед у жителя Берлина, 1945 год».

Источником изображения указан фотоархив Фонда прусского культурного наследия (Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz). Однако оригинал также обнаружен в архиве журнала Life под названием Bike Fight. В версии Life фотография не обрезана — на ней видны новые детали, в том числе офицер на заднем плане, скорее всего, не немецкий.

Наиболее важной оказалась оригинальная подпись американского агентства Corbis:

«Русский солдат пытается купить велосипед у женщины в Берлине, 1945 г.

Недоразумение произошло после того, как он отдал ей деньги и посчитал, что сделка состоялась. Однако женщина была иного мнения».

Таким образом, данный снимок на самом деле иллюстрирует бытовой эпизод послевоенной торговли, а не акт грабежа.

Кто же «изнасиловал всех немок»?

Этот риторический вопрос поднимается в статье Сергея Манокова, в которой анализируются реальные данные о сексуализированном насилии в послевоенной Германии.

Профессор Джерри Роберт Лилли (США), изучив американские военные архивы, установил: только к ноябрю 1945 года военные трибуналы США рассмотрели 11 040 дел о серьёзных сексуальных преступлениях, совершённых американскими солдатами в Германии. Аналогичные обвинения предъявлялись и к британским, французским и другим союзным войскам.

Несмотря на это, многие западные историки пытались сосредоточить внимание исключительно на советских преступлениях, зачастую игнорируя собственные архивы.

Британский историк Энтони Бивор, один из самых цитируемых в этой теме, выдвигал аргумент, что американским солдатам не требовалось насилие: якобы они могли «достигать желаемого» шоколадом, консервами, сигаретами и нейлоновыми чулками. По его версии, большинство контактов были добровольными, и речь шла скорее о выживании, чем о насилии.

Так родилась популярная западная шутка:

«Американцам потребовалось шесть лет, чтобы победить немецкую армию, но достаточно плитки шоколада, чтобы покорить немецких женщин».

Однако действительность была далека от этой ироничной картины. Послевоенное общество часто не проводило различий между добровольной проституцией и сексуальным насилием в условиях отчаяния, голода и страха. Женщина, согласившаяся на близость ради еды для ребёнка, также была жертвой обстоятельств.

Дело в том, что представление профессора истории Констанцского университета Мириам Гебхардт о солдатах-победителях оказалось куда менее идеалистическим, чем принято считать. Её книга «Когда пришли солдаты» была написана с намерением не оправдать, а восстановить историческую справедливость — в том числе по отношению к тем жертвам, о которых долгое время было не принято говорить.

Гебхардт собрала интервью у женщин, пострадавших от насилия со стороны солдат американской, британской и французской армий. Один из эпизодов, приведённых в книге, касается Шарлотты — 18-летней девушки, жившей в доме своей матери Катрин в южной части Германии. Весной 1945 года в их село вошли шестеро американских солдат. Женщины попытались скрыться, но их нашли, вытащили из укрытия и изнасиловали. Вместо шоколада и нейлоновых чулок у американцев были автоматы.

Этот случай — лишь один из многих, происходивших в зоне американской оккупации, численность которой составляла 1,6 миллиона человек. Весной 1945 года мюнхенский архиепископ поручил священникам документировать случаи насилия, и часть этих архивов была опубликована спустя десятилетия.

20 июля 1945 года пастор Михаэль Мерксаммер из деревни Рамзау близ Берхтесгадена сообщил: «Восемь девушек и женщин были изнасилованы, некоторые — на глазах у родителей». Отец Андреас Винг из деревни Хаг ан дер Ампер писал 25 июля: «Были изнасилованы одна замужняя женщина и одна 16-летняя девушка». А священник Алоис Шиммель из Моссбурга в августе 1945 года зафиксировал: «17 девушек и женщин госпитализированы после многократных изнасилований американскими солдатами».

Самой младшей жертве было 7 лет, самой старшей — 69. Все эти данные опираются на официальные отчёты духовенства.

Книга Гебхардт вызвала широкий резонанс в Германии. Это неудивительно, учитывая, что она вышла в период резкого обострения отношений между Западом и Россией. Автор стремилась напомнить: сексуальное насилие над женщинами в послевоенной Германии было повсеместным и далеко не исключительно со стороны советских солдат.

Хотя в центре внимания книги — преступления американцев, Гебхардт также упоминает и действия британских и французских военнослужащих. Наихудшей репутацией отличались французские части, особенно из числа африканских колониальных войск. В Штутгарте, по разным данным, за три дня было изнасиловано от 2 000 до 4 000 женщин. Французские солдаты преследовали жительниц прямо в метро и на улицах.

Психологическую подоплёку насилия дополняла пропаганда: союзники были убеждены, что их воспринимают как освободителей, и ожидали от населения благодарности — включая сексуальную покорность. Это особенно касалось американцев, воспитывавшихся в культуре героизма, голливудских клише и потребительских ожиданий.

После скандалов с пытками и убийствами в Ираке и Афганистане интерес к преступлениям времён Второй мировой войны усилился. Новые публикации открыли документы о массовых изнасилованиях, убийствах мирного населения и других преступлениях союзников — в Италии, Франции и Германии. Но общественное восприятие американской армии по-прежнему остаётся мягким: в массовом сознании они — кормильцы, добродушные победители с шоколадом и сигаретами.

В этом контексте цифры, приведённые Гебхардт — 190 000 изнасилований, совершённых американцами, — подверглись критике. Историк Энтони Бивор назвал их преувеличением и отметил, что большинство сексуальных связей в Германии были добровольными. Он утверждает, что «немки охотно шли на контакт ради продуктов, защиты и выживания».

Однако такой взгляд игнорирует очевидное: женщина, соглашающаяся на близость ради куска хлеба, не менее уязвима, чем жертва насилия под дулом оружия. И это не просто исторический спор, а вопрос этики, памяти и справедливости.

С Гебхардт спорит и другой автор — профессор Мэри Луиза Робертс из Висконсинского университета. В своей книге «Что сделали солдаты» она анализирует поведение американских военных в Западной Европе. Робертс опирается не на воспоминания и интервью, а на архивные данные. Согласно этим документам, только во Франции зафиксировано 152 случая изнасилования американскими солдатами, 29 из них были казнены.

Даже эти цифры, официальные и подтверждённые, — лишь верхушка айсберга. Большинство женщин не обращались в полицию из стыда. В те годы изнасилование считалось позором для самой жертвы, и замалчивание было нормой.

Таким образом, и книга Гебхардт, и исследование Робертс, при всей разнице в подходах, подводят к одному: образ «освободителя» не всегда соответствует действительности. Оккупация и война неизбежно связаны с насилием — и жертвами этого насилия становились в том числе те, кого официальная история привыкла представлять только как благодарных встречающих.

Вот улучшенная академическая версия текста без сокращений и без горизонтальных черт, с указанием изменений в процентах:

Во Франции у американских насильников были и иные мотивы. Многие случаи сексуального насилия в отношении француженок воспринимались солдатами как часть «приключений на чужбине». Не стоит забывать, что родители значительного числа американских солдат воевали во Франции ещё в Первую мировую войну. В их рассказах о службе на французской земле романтическим эпизодам нередко уделялось больше внимания, чем военным действиям. Эти воспоминания способствовали формированию устойчивого стереотипа о Франции как о стране легкодоступных женщин.

Дополнительную роль сыграли и американские армейские издания, такие как «Stars and Stripes». Эти издания публиковали изображения француженок, целующих американских солдат, а также печатали фразы на французском языке, которые могли пригодиться военнослужащим при общении с местным населением: «Я не женат», «У тебя красивые глаза», «Ты очень красивая» и тому подобное. Журналисты, возможно, не призывали прямо к насилию, но создавали образ Франции как территории сексуальной свободы и доступности. В таких условиях неудивительно, что после высадки союзников летом 1944 года север Франции оказался буквально затоплен волной мужского произвола, насилия и страсти.

Особенно часто случаи насилия происходили в Гавре. В городском архиве сохранились письма мэра города с жалобами на «широкий спектр преступлений, совершаемых днём и ночью». Наиболее частыми были именно изнасилования, в том числе совершаемые на глазах у свидетелей. Также фиксировались многочисленные случаи мародёрства и краж.

Американские солдаты зачастую вели себя во Франции как в покорённой колонии, а не как союзники. Очевидно, что отношение к ним со стороны французского населения стало быстро меняться. Для многих жителей Франции «освобождение» ассоциировалось с новой формой оккупации. По словам некоторых очевидцев, американское поведение казалось более грубым и унизительным, чем даже поведение немецких солдат в годы нацистской оккупации.

Говорят, французские проститутки нередко напоминали своим немецким клиентам, что американцы интересуются не только сексуальными услугами. В случае с янки девушкам приходилось быть особенно осторожными: следить за своими кошельками, проверять, не исчезли ли драгоценности или мелкие вещи. Американские солдаты не считали зазорным воровать у женщин, которых только что «наградили вниманием». Таким образом, встречи с ними были опасны не только с точки зрения насилия, но и с точки зрения элементарной безопасности.

Известно, что по обвинению в убийстве французских проституток к смертной казни были приговорены 29 американских солдат. Чтобы хоть как-то обуздать разгул преступлений среди личного состава, военное командование США распространило среди войск циркуляр, в котором изнасилование осуждалось как недопустимое поведение. Однако особой строгостью военная прокуратура не отличалась: наказанию подвергались лишь те, чьи преступления невозможно было скрыть.

Американская расовая иерархия ярко проявилась и в судебной практике. Из 152 американских солдат и офицеров, привлечённых к ответственности за сексуальные преступления, 139 были афроамериканцами. Таким образом, в случае скандала белым солдатам зачастую удавалось избежать наказания, в то время как чернокожие военнослужащие не могли рассчитывать ни на снисхождение, ни на справедливое разбирательство.

Как складывалась жизнь в оккупированной Германии?

После завершения Второй мировой войны Германия была разделена на четыре зоны оккупации — советскую, американскую, британскую и французскую. Вопрос о том, как жили люди в этих зонах, остаётся до сих пор предметом острых споров. Одни утверждают, что союзные армии обеспечили населению порядок и защиту, другие же говорят о произволе, насилии и унижении. Часто эти оценки не просто различаются, а прямо противоречат друг другу.

Продвижение и перевоспитание

Первая задача, которую поставили союзники после поражения Германии, заключалась в переориентации и «перевоспитании» немецкого населения. Опрос, подготовленный Наблюдательным советом Германии, охватывал всё взрослое население страны и носил обязательный характер. Анкета под названием «Erhebungsformularulary MG/PS/G/9A» включала 131 вопрос. Участие в геодезии не было добровольным — в случае отказа от заполнения жителям отказывали в продовольственных карточках.

По итогам опроса население Германии делилось на пять категорий: «непричастные», «оправданные», «попутчики», «виновные» и «в высшей степени виновные». Представители трёх последних групп подвергались судебному разбирательству, в ходе которого определялась мера вины и соответствующее наказание. «Виновные» и «в высшей степени виновные» направлялись в лагеря принудительных работ, а «попутчики» могли искупить свою вину через штрафы, конфискацию имущества или общественно полезный труд.

Разумеется, эта методика была далека от совершенства. Ложные сведения, уклонение от ответственности, круговая порука и пробелы в системе анкетирования позволили сотням тысяч бывших нацистов избежать ответственности. Многие из них в последующие годы покинули страну, используя так называемый «крысиный путь» — сеть маршрутов, по которым бывшие нацисты перебирались в Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Одновременно с юридической очисткой началась масштабная кампания по перевоспитанию немцев. В обязательном порядке граждан заставляли посещать киносеансы, на которых демонстрировались документальные фильмы о нацистских преступлениях. Неявка на такие мероприятия также могла привести к лишению продовольственных карточек. Кроме того, организовывались массовые экскурсии в бывшие концлагеря. Немцам не только показывали ужасы лагерной жизни, но и привлекали их к уборке территорий и другим формам общественных работ.

Для значительной части населения это стало шоком. Пропаганда Геббельса, активно работавшая на протяжении всей войны, формировала совершенно иное представление о Третьем рейхе. Многие впервые узнали, что нацизм был не только идеологией, но и системой жестоких репрессий и массовых убийств.

Абстракция

Согласно решению Потсдамской конференции, Германия подлежала разоружению, в том числе через демонтаж её военного производства. Однако в вопросе реализации этих принципов союзники подошли к делу по-разному. В западных зонах оккупации демонтаж сопровождался восстановлением заводов. США и Великобритания стремились сохранить промышленный потенциал Западной Германии, увеличивая объёмы выплавки металла и поддерживая экономику, способную к быстрому возрождению.

К 1947 году на территориях, контролируемых англичанами и американцами, было засекречено более 450 предприятий военного назначения. Эти объекты не только не были демонтированы, но и в ряде случаев модернизированы.

Советский Союз, в отличие от западных партнёров, проводил политику демонтажа последовательно и в соответствии с решениями конференции. По словам историка Михаила Симиряги, только за год с марта 1945 года высшие органы власти СССР приняли около тысячи постановлений, касающихся ликвидации 4389 предприятий на территории Германии, Австрии, Венгрии и других стран Восточной и Центральной Европы.

Тем не менее, масштабы вывоза оборудования в СССР были несопоставимы с масштабами разрушений, понесённых советской промышленностью. Согласно данным председателя Госплана СССР Николая Вознесенского, трофейные поставки из Германии компенсировали лишь 0,6% прямого ущерба, причинённого экономике Советского Союза военными действиями. Более того, общее количество предприятий, выведенных из Германии, составляло лишь 86% от довоенного количества заводов, уничтоженных в СССР в ходе войны.

Медсестра

Пока речь идёт о послевоенном мире и насилии в отношении мирного населения Германии, стоит отметить: многочисленные документы свидетельствуют о том, что западные союзники овладевали побеждённой страной буквально с помощью эшелонов.

Особенно «отличился» в сборе трофеев маршал Жуков. Когда в 1948 году началось следствие, следователи составили подробную опись изъятого имущества. В неё вошли 194 предмета мебели из металла, 44 ковра и гобелена, 7 ящиков хрусталя, 55 музейных картин и многое другое. Всё это было вывезено из Германии в Советский Союз.

Что касается солдат и офицеров Красной армии, то случаи грабежей редко фиксировались в официальных документах, по крайней мере в тех, что сегодня доступны. Советские воины-победители, как правило, занимались так называемой «отделкой» — сбором оставленного имущества. После того как советское командование официально разрешило отправлять посылки домой, в тыл отправились ящики с швейными иглами, отрезами тканей, инструментами и различной бытовой утварью.

Отношение к подобным действиям среди бойцов было предельно прямолинейным. В письмах домой они без стеснения называли это «барахлом» и искренне считали, что имеют право на эти предметы как на компенсацию за пережитое и утраченный в войне собственный быт.

Странные аккаунты

Самой проблемной темой остаётся насилие в отношении мирных граждан, особенно немецких женщин. До определённого момента число пострадавших немок оценивалось как относительно невеликое — от 20 до 150 тысяч по всей Германии.

Однако в 1992 году в Германии вышла книга двух феминисток, Хильке Зандер и Барбары Йор, где фигурировала другая цифра: 2 миллиона. Эта цифра была получена путём экстраполяции данных одной немецкой клиники на всю территорию страны. В 2002 году Энтони Бивор в своей книге «Падение Берлина» также воспроизвёл эти данные. Когда книга вышла в России в 2004 году, она стала основой для формирования мифа о массовом насилии, якобы совершённом советскими солдатами в Германии.

Фактически, согласно официальным советским документам, подобные инциденты рассматривались как «чрезвычайные происшествия» и «аморальные явления», и с ними боролись на всех уровнях. Преступники привлекались к ответственности. Например, в отчёте военной прокуратуры 1-го Белорусского фронта о правонарушениях против гражданского населения за период с 22 апреля по 5 мая 1945 года зафиксировано 124 преступления, включая 72 случая изнасилований — при численности войск фронта в 908,5 тысячи человек. На этом фоне данные о «двух миллионах» выглядят абсолютно недостоверными.

Насилие же со стороны западных союзников оставалось фактом, о котором долго не говорили. Писатель и очевидец Наум Орлов вспоминал, как британские солдаты хвастались трофеями и наручными часами, зажав жевательную резинку между зубами. Австралийский военный корреспондент Осмар Уайт, с очевидной симпатией относившийся к союзникам, писал в 1945 году: «В Красной армии царит строгая дисциплина. Грабежи, изнасилования и насмешки здесь столь же редки, как и в любой другой регулярной армии. Дикие истории о зверствах, возникавших время от времени, были результатом преувеличений, вызванных нервозностью, непониманием поведения русских солдат и их любовью к водке».

Одна из женщин, с которой говорил Уайт, вначале рассказала о многочисленных «ужасах», но позже призналась, что лично видела только один эпизод — как пьяные офицеры стреляли по бутылкам из пистолетов.

Как вели себя немцы при встрече с советскими солдатами? Об этом свидетельствует отчёт заместителя начальника Главного политического управления Красной Армии Чикина от 30 апреля 1945 года. В нём говорится, что в тех районах Берлина, куда входили части Красной Армии, население сначала испытывало страх, женщины плакали и дрожали при виде советских солдат. Однако после первых контактов страх исчезал, люди выходили на улицы, предлагали помощь и старались продемонстрировать лояльность.

Миномётчик Наум Орлов вспоминает показательный случай. В одном немецком городе к нему подошла фрау и попросила коменданта. Её сопроводили к офицеру, где она сообщила, что готова собрать 20 женщин для солдат. Офицеры ответили на это предложение с гневом и презрением. Немка была пьяна, и её вместе с сопровождающим отправили прочь. По словам Орлова, немцы были настолько приучены к системе, что легко подчинялись новому порядку: «Психология у них такая: если ты победитель — они сразу на задних лапках».

Схожие наблюдения оставил и Давид Самойлов. В местечке Лезенфельд, где он квартировал, к советским солдатам вышла фрау Фридрих и попросила зарегистрировать всех женщин и детей. После недолгого замешательства её просьбу удовлетворили. Вскоре она сделала ещё одно предложение: «Мы понимаем, что у солдат есть нужды... Мы готовы», — сказала она, указывая на нескольких женщин. Самойлов прекратил разговор.

После общения с жителями Берлина 2 мая 1945 года Владимир Богомолов записал в дневнике:

«Мы заходим в один из уцелевших домов. Внутри тихо, мертво. Стук в дверь, просьба открыть. Слышен шёпот в коридоре, глухие голоса, говорящие с напряжением. Наконец дверь распахивается. Женщины, особенно азиатского происхождения, изнасилованные и подавленные, — страх и ненависть на их лицах. Но временами кажется, что они будто бы примирились с поражением, опасаются за своё поведение, поэтому в их голосах звучат вкрадчивость и сладость. В одной квартире советские солдаты столкнулись с немцем, пьяным. Не сдержавшись, один из них бросил его на диван и стянул с него трикотажное бельё».

В советских войсках нередко высказывалось мнение: «Все немки распущены. Они ложатся с кем угодно». Эта точка зрения подтверждалась многочисленными наблюдениями и, как вскоре выяснилось, имела весьма неприятные последствия, зафиксированные военными врачами.

Согласно приказу Военного совета 1-го Белорусского фронта № 00343/ш от 15 апреля 1945 года: «За время пребывания войск на вражеской территории резко возросла заболеваемость венерическими заболеваниями среди личного состава. Изучение причин показало, что венерические болезни широко распространены среди немецкого населения. Отмечено, что немцы ещё до отступления, а теперь и на занятой территории, прибегают к преднамеренному заражению сифилисом и другими инфекциями с целью создания очагов эпидемии среди личного состава Красной Армии».

В докладе Военного совета 47-й армии от 26 апреля 1945 года сообщалось: «…в марте заболеваемость венерическими болезнями среди военнослужащих по сравнению с февралем возросла в четыре раза… В обследованных районах выявлено заражение от 8 до 15% женщин. Имеются случаи, когда женщины с половыми инфекциями сознательно оставлялись, чтобы заражать наших военнослужащих».

Интересные наблюдения оставил и австралийский военный корреспондент Осмар Уайт, находившийся в Европе в 1944–1945 годах в составе 3-й армии США под командованием генерала Паттона. В мае 1945 года, вскоре после завершения боевых действий в Берлине, он записал:

«Я направился в один из ночных клубов недалеко от Потсдамер-Плац. Была тёплая и влажная ночь. Воздух был пропитан запахом сточных вод и разлагающихся тел. Фасад заведения украшали фривольные изображения обнажённых женщин и реклама на четырёх языках. Внутри — бальный зал и ресторан, переполненные русскими офицерами, а также англичанами и американцами, сопровождавшими женщин или искавшими таковых. Бутылка вина стоила 25 долларов, гамбургер с картофелем фри — 10, пачка американских сигарет — 20. Щёки берлинских женщин были тщательно напудрены, губы ярко накрашены — казалось, будто войну выиграл не кто иной, как Гитлер. Некоторые из них были в настоящих шёлковых чулках. Ведущая вечера открывала концерт на немецком, русском, английском и французском языках. Один русский артиллерийский командир, сидящий рядом со мной, поднял бокал и, наклонившись ко мне, сказал на хорошем английском: “Такой стремительный переход от патриотизма к интернационализму! Бомбы британской авиации — отличные профессора, не правда ли?”»

Общее впечатление, которое европейские женщины производили на советских солдат, было двойственным: они казались элегантными и ухоженными (особенно в сравнении с женщинами, которых бойцы встречали в тылу, на освобождённых территориях или среди фронтовых спутниц), но при этом — доступными, корыстными, распущенными либо трусливыми. Исключение составляли лишь югославские и болгарские женщины.

Югославские партизанки казались бойцам суровыми и аскетичными. С учётом строгости моральных норм в Югославии, женщин, вступивших в близкие отношения с красноармейцами, зачастую воспринимали с пренебрежением — как «полевых жён» сомнительного статуса.

Борис Слуцкий писал о болгарках следующее: «После украинок и римской распущенности неприступность болгарок потрясла наших солдат. Победными связями там никто не хвастался. Это была, пожалуй, единственная страна, где офицеры чаще ходили по улицам в сопровождении мужчин, а не женщин. Болгары с гордостью заявляли: если русские и вернутся в Болгарию, то лишь за невестами — единственными женщинами, сохранившими чистоту».

В других странах, по мнению солдат, женщины вызывали гораздо меньше уважения. «В Европе женщины сдавались первыми...» — писал Слуцкий. — «Меня всегда это шокировало, дезориентировало. Любовные отношения были грубыми и быстрыми. Добропорядочные женщины не интересовались нами, а проститутки были слишком доступны. Желание избежать ухаживаний, формальностей и разговоров лишь усиливало отвращение. В этих отношениях не было ни чувств, ни романтики — только автоматизм и физиология». Многие офицеры относились к этому с презрением. Сдерживающими факторами были не моральные убеждения, а страх перед инфекциями и беременностью.

Можно ли считать эти впечатления ошибочными?

В продолжение темы, поднятой Еленой Сенатой в статье от 10 мая 2012 года, в журнале появилась её новая публикация, посвящённая образу европейских женщин в восприятии советских солдат.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны, после освобождения оккупированных территорий СССР и стран-сателлитов, Красная армия вошла в пределы Советского Союза. Оттуда начался её путь на Запад — через страны, страдавшие от оккупации, и союзников нацистской Германии, вплоть до самой Германии. При этом у красноармейцев, никогда не покидавших пределов СССР, складывались новые, порой противоречивые представления о европейцах, включая устойчивые стереотипы. Особое место в этих впечатлениях занимал образ женщин. Подробные описания часто встречаются в письмах, дневниках и мемуарах фронтовиков, наполненных иронией, лирикой и наблюдательностью.

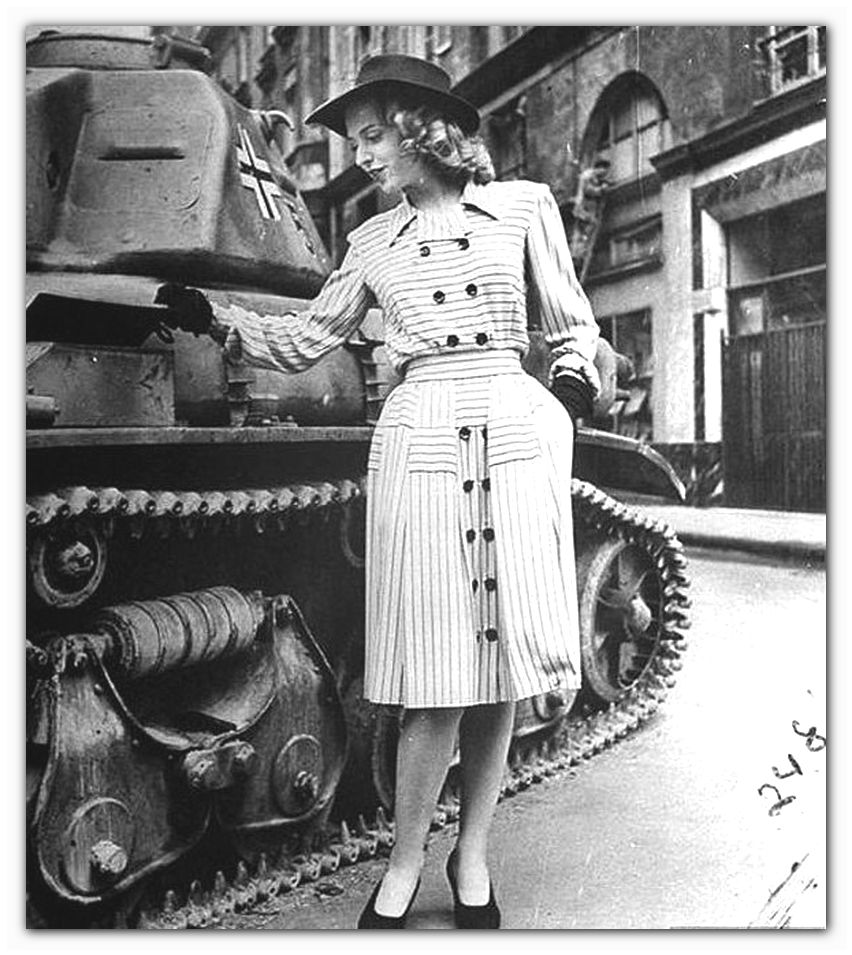

Первой европейской страной, в которую вступила Красная армия в августе 1944 года, была Румыния. В «Записках о войне» поэта Бориса Сурского читаем: «Констанца открылась перед нами как фантазия, почти морская мечта о счастливом будущем после войны. Рестораны. Ванные комнаты. Кровати с чистым бельём. Женщины, элегантные женщины. Европейские девушки. Первое прикосновение к поражённой Европе...»

Сурский описывает также свои первые впечатления от «внешнего мира»: непривычные парикмахерские, где моют руки и лицо из раковины, отсутствие привычных тазов. Он вспоминает также публичные дома и разочарование, которое пришло после первых контактов: «Страх заразиться, высокая цена и, главное, отвращение к возможности купить человека». Было и недоумение: «Римский муж пожаловался командиру, что наш офицер не заплатил его жене полторы тысячи леев». Всё это воспринималось как нечто недопустимое: «У нас такого быть не может...». В заключение Сурский пишет: «Румынию мы запомнили как страну сифилиса... Здесь мы впервые ощутили, что такое Европа».

Офицер ВВС Фёдор Смольников в дневнике от 17 сентября 1944 года делится впечатлениями от Бухареста: «Гостиница „Амбасадор“, ресторан, подвал... Гуляет праздная толпа. Делать им нечего — они смотрят на нас, словно мы сенсация. Я — скромно одетый „русский офицер“. В ресторане публика избалованная. Красивый румын, первоклассный отель... Я не поддаюсь на рекламу».

В Венгрии Красная армия столкнулась не только с вооружённым сопротивлением, но и с ударами в тылу: пьяные крестьяне убивали солдат, топили их в элеваторах. Но и здесь отношение к женщинам порой вызывало разочарование: «Женщина, непорочная, как римлянка, сдаётся с постыдной лёгкостью... немного любви, немного слёз и, конечно, страх». Один венгерский юрист говорил: «Хорошо, что русские любят детей. Плохо, что они так любят женщин». На что Борис Слуцкий комментировал: «Он не учёл, что венгерские женщины отвечают на любовь русских, сочетающуюся с нежностью и грубостью. Матроны и матери — да. Но были и девушки, ласковые, отчаянные. Даже убийц они делали своими мужьями».

Грегори Чуки в своих воспоминаниях описывает один эпизод, произошедший в Венгрии. Во время пребывания в одном доме вместе с советскими бойцами, хозяева, находясь за столом и под действием алкоголя, признались, что прячут на чердаке свою дочь. На возмущённую реакцию советских офицеров — «За кого вы нас принимаете? Мы не фашисты!» — хозяевам стало стыдно. Вскоре к застолью присоединилась молодая девушка по имени Марика. Она сначала старалась держаться в стороне, но затем начала заигрывать с присутствующими и задавать вопросы. К концу вечера все смотрели в сторону горизонта, в сторону города Дружба (Боротаз), и Марика, казалось, прекрасно понимала произнесённый тост. Когда пришло время ложиться спать, она появилась в комнате автора воспоминаний, одетая лишь в ночную рубашку. По его словам, как советский офицер, он воспринял это как возможную провокацию. Несмотря на поведение Марики, он решил не реагировать, и в итоге она удалилась.

На следующее утро хозяйка дома, накрывая завтрак, произнесла фразу: «Расследование провалилось!» — что автор интерпретировал как подтверждение своей догадки. Он поделился этой мыслью с венгерским переводчиком, который, осмотревшись, подтвердил: «Да, это была провокация. Вы проявили дружелюбие, но не оправдали доверия. Теперь вы — чужие в этом доме. Вам следует переехать в другое место».

Затем автор задаётся вопросом: почему девушку прятали? По мнению советской стороны, это было вызвано страхом перед насилием. Он приводит рассуждение, якобы распространённое среди бойцов: «Мы считаем допустимым, чтобы девушка до вступления в брак по согласию родителей имела опыт близости с несколькими мужчинами. Мы говорим: нельзя покупать кота в мешке…»

При этом подчеркивается, что молодые и физически здоровые мужчины испытывали естественное влечение к женщинам, однако свободные европейские нравы зачастую вызывали у советских бойцов недоумение. Некоторые, напротив, убеждались, что интимные отношения не должны сводиться к физиологии. Так, сержант Александр Родин вспоминает, как он из любопытства посетил публичный дом в Будапеште. Этот опыт оставил у него чувство отвращения и внутреннего конфликта. Он описывает ощущение лжи, несоответствия происходящего моральным представлениям. Впоследствии он беседовал с русскоязычной венгеркой, которой объяснил своё неприятие: «Женщина берёт деньги и сразу начинает “любить”. Это неестественно». Девушка согласилась с его замечанием.

Отдельные впечатления, связанные с пребыванием в Польше, поэт Давид Самойлов описывает как болезненные. Он отмечает, что польское население относилось к советским солдатам настороженно и сдержанно. При этом он признаёт, что польские женщины отличались красотой. Однако, по его словам, взаимопонимания достичь не удавалось: «Все казалось скрытым сетью понятий и интересов».

Не все воспоминания о польских женщинах носят романтизированный характер. В дневниковой записи от 22 октября 1944 года младший офицер Владимир Гельфанд приводит рассказ о случае, якобы имевшем место в одном из польских населённых пунктов. Согласно сообщению, женщина, приняв бойца, якобы причинила ему увечья. Гельфанд описывает это как проявление крайней жестокости и называет её «безумной и дикой». Тем не менее, уже через два дня он записывает другое впечатление: в одной из деревень ему встретились красивые польки, одна из которых выразила сожаление о нехватке мужчин в Польше. В разговоре она продемонстрировала сдержанный интерес, но при этом сохранила дистанцию. Это произвело на него положительное впечатление.

22 ноября он описывает атмосферу в Миньске-Мазовецком, где его внимание привлекли элегантно одетые женщины и оживлённая городская жизнь. В его словах ощущается удивление перед внешней привлекательностью, контрастирующей с внутренней отстранённостью, как будто «люди живут своей жизнью и одновременно наблюдают за происходящим со стороны».

Несмотря на впечатление отчуждённости, у сельских жителей Польши оставалась внутренняя устойчивость. Александр Родин восхищается жизненной энергией польских женщин, которые в воскресенье преображались: надевали шелковые платья, чулки, выглядели нарядно и свежо, хотя в будни выполняли тяжёлую физическую работу. Даже пожилые женщины производили впечатление бодрых и ухоженных. В дневниковой записи от 5 ноября он отмечает, как в воскресенье молодёжь собирается в гости — парни в шапках и с галстуками, девушки — в аккуратной одежде, с ухоженными причёсками. Однако за внешним оживлением он чувствует внутреннее напряжение: «Кто чувствителен, заметит — это болезненное пробуждение. Все стараются смеяться вслух, как будто хотят показать, что им не больно, что всё под контролем». Его сослуживец Николай Нестеров также описывает тот же день, упоминая о праздничной обстановке в деревне, но выражает сомнение: «Так как-то это делается. Неужели так всегда?..»

Особенно резко и критично в своих оценках европейских нравов высказывалась военнослужащая Галина Ярцева. В письме от 24 февраля 1945 года, процитированном её другом во вступлении к воспоминаниям, она пишет: «Если бы была возможность, они бы прислали великолепные посылки с красивыми вещами. Это — разведка и изящество. Какие города я видела, какие мужчины и женщины! И глядя на них, я чувствую злость, ненависть. Как можно — любить, жить, освобождать? Над русскими смеются — „Шуа!“. Да, ублюдки… Я не люблю никого, кроме СССР, кроме тех народов, которые живут с нами. Я не верю ни в какую дружбу с поляками или литовцами…»

Весной 1945 года, во время наступления на Австрию, советские войска столкнулись с массовой капитуляцией мирного населения. По воспоминаниям, целые сёла встречали наступавших с белыми флагами, а пожилые женщины поднимали руки при виде советских солдат. Здесь, как писал поэт Борис Слуцкий, некоторые бойцы получали «полевые знаки внимания». Однако подчёркивается, что австрийцы не проявляли враждебности, и, как отмечается в воспоминаниях, многие сельские девушки в дальнейшем выходили замуж за советских военнослужащих. Вена запомнилась не только как столица, но и как место, где гид — банковский служащий — проявил особое уважение и терпение, что воспринималось как проявление национального характера, где гостеприимство сочеталось с сдержанностью.

Особое место среди воспоминаний о женщинах военного времени занимает образ немецких женщин — как матерей, жён и сестёр солдат врага. Их внешний облик зачастую производил впечатление на советских бойцов. Так, в воспоминаниях Владимира Богомолова описывается сцена встречи с группой беженцев, среди которых были пожилые женщины и молодые дамы в элегантной одежде с меховыми воротниками, шляпами и солнечными очками. Лев Копелев вспоминает встречу с женщинами в Алленштайне: «На тротуаре две женщины в нарядных шляпках, одна даже с вуалью. Высокие, аккуратные пальто». Такие сцены вызывали у солдат различные ассоциации: их называли «цыплёнок», «турчанка», «гладкая» — в зависимости от внешнего вида.

Отчёт заместителя начальника Главного политуправления Красной Армии Чикина от 30 апреля 1945 года, направленный в ЦК ВКП(б), отмечал, что после занятия того или иного района Берлина, местное население начинало появляться на улицах с белыми повязками на рукавах. Многие женщины при виде советских солдат сначала испытывали страх, плакали и дрожали. Однако, как только убеждались в несоответствии поведения красноармейцев с образами, созданными нацистской пропагандой, напряжение ослабевало, и жители начинали предлагать помощь и высказывать доброжелательное отношение.

Особое впечатление на советских военнослужащих производило поведение немцев в условиях поражения. Миномётчик Н. Йорлов приводит случай, когда в одном немецком городе к нему подошла пожилая женщина и потребовала связаться с комендантом, чтобы организовать приём двадцати женщин для размещения в домах советских солдат. На это последовала резкая реакция: офицеры восприняли ситуацию как недопустимую. Йорлов указывает на склонность немецкого общества к порядку и дисциплине (Ordnung), даже в условиях капитуляции. По его наблюдениям, при осознании победы Красной Армии немецкое население старалось подстроиться под новую реальность, демонстрируя покорность и формальную вежливость.

Подобный эпизод описывает и Давид Самойлов. В Рентальсфельде, где только что разместились советские подразделения, к ним подошла группа женщин с детьми, во главе с женщиной по имени фрау Фридрих. Она представилась как представительница местного населения и настаивала на регистрации жителей. Получив вежливый отказ с пояснением, что регистрацией займётся командир, она выразила обеспокоенность положением женщин и детей и повела их в подвал, где они начали ожидать прибытия властей. После этого фрау Фридрих сделала замечание, адресованное командиру: «Мы понимаем, что у солдат есть свои потребности». Её слова прозвучали как попытка договориться, исходя из сложившейся ситуации. Самойлов предпочёл прекратить разговор, не поддерживая дальнейший диалог.

После общения с берлинцами 2 мая 1945 года Владимир Богомолов записал в дневнике: «Мы входим в один из уцелевших домов. Тишина, словно всё вымерло. Слышны приглушённые голоса за дверью. Наконец, она открывается: перед нами женщина, напряжённая и настороженная. Она объясняет, что в доме находятся пожилые люди и несовершеннолетние, которые боятся. Женщины опасаются советских солдат, особенно выходцев из азиатских республик, поскольку среди населения циркулируют слухи о насилии». Страх и настороженность читаются на лицах, но за внешней учтивостью и подчеркнутой вежливостью чувствуется неуверенность. Богомолов далее описывает поведение немецкого мужчины в нетрезвом состоянии, которое вызвало у него неприятие.

В войсках Красной Армии в конце войны широко распространялось мнение о нравственной разобщённости немецкого населения, что сопровождалось практическими последствиями. Военные врачи фиксировали всплеск венерических заболеваний среди личного состава. Согласно приказу Военного совета 1-го Белорусского фронта № 00343/ш от 15 апреля 1945 года, отмечался резкий рост таких заболеваний. В документе утверждается, что, по мнению военного командования, подобные болезни были широко распространены среди немецкого населения, а также существовало предположение об умышленном заражении женщин с целью эпидемического воздействия на советские части.

26 апреля 1945 года Военный совет 47-й армии сообщал, что количество венерических заболеваний среди военнослужащих в марте увеличилось в четыре раза по сравнению с февралем. В обследованных районах от 8 до 15% женщин были инфицированы, при этом фиксировались случаи, когда болезнь намеренно передавалась советским солдатам.

Во исполнение приказа Военного совета № 056 от 18 апреля в 33-й армии был выпущен специальный бюллетень:

Товарищи солдаты!

Вас пытаются соблазнить немки, заражённые болезнями, передающимися половым путём. Эти болезни — наследие тех немецких солдат, которые воевали против нас.

Ваша победа близка. Вернувшись домой, вы должны остаться здоровыми, достойными сынами своей Родины.

Можем ли мы, воины Красной Армии, быть источником заражения на своей земле? Нет!

Наш внешний и внутренний облик должен соответствовать высокому званию защитника Отечества.

Даже Лев Копелев, в своих воспоминаниях остро критикующий жестокость и насилие, наблюдал иную сторону взаимоотношений с местным населением. Он с иронией пересказывает разговоры о якобы корыстном поведении немцев: «Они, мол, продают хлеб, жён и дочерей». Сомневаясь в достоверности этих рассказов, он тем не менее отмечает их широкое распространение.

В дневнике Владимира Гельфанда от 26 октября 1945 года содержится эпизод, в котором он описывает знакомство с молодой немкой по имени Марго. Он выражает симпатию к ней и пишет о её доброжелательности. Мать девушки, по его словам, была довольна визитом, а подаренные продукты — масло, сладости, сигареты — воспринимались как проявление внимания и уважения. В его описании чувствуется стремление к взаимопониманию, но также — отражение иного, послевоенного контекста, в котором выживание во многом зависело от отношений с представителями оккупационной власти.

Дополнительную перспективу предлагает австралийский военный корреспондент Асмар Уайт, который в 1944–1945 годах находился в Европе в составе 3-й армии США под командованием генерала Паттона. В мае 1945 года он посетил Берлин и записал в своём дневнике: «Я провёл ночь, гуляя в районе Потсдамской площади. В воздухе стоял запах канализации и разложения. На фасадах заведений — яркие изображения и вывески на четырёх языках. В ресторанах и на танцплощадках — офицеры Красной Армии, британцы и американцы, сопровождаемые женщинами или пытающиеся с ними познакомиться. Вино стоило 25 долларов, еда — 10, сигареты — 20. Женщины были нарядны, с макияжем, в дорогих чулках. Хозяйка вечера обращалась к публике на немецком, русском, английском и французском. Один русский офицер пошутил: „Такой быстрый переход от национального к международному. Бомбы Королевских ВВС — отличные профессора, не так ли?“»

Общее впечатление, которое женщины из европейских стран произвели на солдат Красной Армии, можно охарактеризовать как двойственное. В сравнении с тяжёлыми воспоминаниями о военных буднях на родине и на передовой, европейки казались изящными и элегантными. Однако в воспоминаниях преобладают образы женщин, которые воспринимались как доступные, корыстные, лишённые нравственных ориентиров или чрезмерно осторожные. Исключение составляли Югославия и Болгария.

Югославских женщин, как и самих партизан, порой воспринимали с настороженностью. Из-за строгости моральных норм в югославском обществе, так называемых ППЖ — походных и полевых жён — считали людьми низкого статуса. Борис Слуцкий вспоминал болгарский опыт иначе: «…после украинской откровенности, после румынской распущенности, холодная недоступность болгарских женщин поразила нашу армию. Почти никто не хвастался успехами. Это была единственная страна, где часто можно было видеть офицеров гуляющими друг с другом, но почти никогда — с женщинами». Позднее болгары с гордостью отмечали, что русские возвращаются за невестами именно в Болгарию — страну, сохранившую, по их словам, нравственную чистоту.

Положительное впечатление произвела и Чехословакия. Здесь встреча с Красной Армией сопровождалась открытым проявлением радости. Танкисты, увидев украшенные венками и цветами свои боевые машины, шутили между собой: «Что-то наши танки на невест похожи». Местные девушки присоединялись к празднованиям, что производило на солдат впечатление душевной теплотой. Один из эпизодов приводится в воспоминаниях о Борисовской площади в Праге 11 мая 1945 года: машинистка трамвая выразила желание поблагодарить каждого красноармейца за освобождение.

В других странах Европы образ женщины, встречавшей солдата-победителя, не вызывал столь положительных чувств. Б. Слуцкий отмечал: «В Европе женщины сдавались первыми… Меня всегда удивляла, обескураживала лёгкость и грубоватость любовных отношений. Порядочные женщины не проявляли интереса, а женщины легкодоступные стремились избежать сложностей, минуя все промежуточные стадии общения». Он описывает, как отсутствие искренности и утрата языка чувств вызывали у советских офицеров ощущение отчуждённости. Женское поведение часто объяснялось не моральными устоями, а страхом перед насилием и необходимостью выживания. Это воспринималось как форма вынужденной приспособляемости, которую поэт описал как «тотальную порчу», превращающую женщину в фигуру без внутренней целостности.

Тем не менее, определённые факторы всё же способствовали возникновению связей между женщинами и советскими солдатами, несмотря на официальные запреты. Среди них — женское любопытство к «чужим» и впечатление, производимое солдатами благодаря щедрости и искренности, отличающей их от более сдержанных европейских мужчин. Так, младший лейтенант Даниэль Златкин, находившийся в конце войны на датском острове Борнхольм, вспоминал: «Наш интерес к женщинам был взаимным. Мы давно не видели женщин. А в Дании они хотели нас узнать, попробовали — и оценили. Почему? Потому что мы были добрыми, бескорыстными… Дарили коробки конфет, сто роз на день рождения незнакомой женщине…»

Тем не менее,

серьёзные отношения были редкостью. Брак с иностранками строго

запрещался. В решении Военного совета 4-го Украинского фронта от 12

апреля 1945 года говорилось:

«1. Разъяснить всему личному составу, что вступление в брак с

иностранками является незаконным и категорически запрещается.

2. Все случаи заключения подобных браков и связей с иностранками

рассматривать как потерю политической бдительности и нарушением

советских норм. Виновные подлежат дисциплинарному взысканию».

Политуправление 1-го Белорусского фронта в своей директиве от 14 апреля подчёркивало:

«Поступающие в Главное управление кадров НКО заявления от

офицеров с просьбой о разрешении брака с иностранками — это

признак ослабления патриотических чувств. Необходимо в

политико-воспитательной работе чётко объяснять недопустимость подобного

рода отношений, даже при наличии искренних чувств».

Европейские женщины также знали о подобных запретах. По словам Б. Слуцкого, уже в начале 1945 года многие, даже в сельской местности, не верили обещаниям солдат. Они осознавали невозможность легитимных браков и зачастую воспринимали любовные отношения как личную, эмоционально ограниченную связь, не предполагающую последствий. «Им не мешало, что им нравятся наши мужчины, но они рассматривали эту симпатию как временное и закрытое чувство», — писал поэт.

В целом следует отметить, что образ европейской женщины, сложившийся у солдат Красной армии в 1944–1945 годах, за редкими исключениями оказался далёк от идеализированной фигуры, воплощённой в советской пропаганде — героической, благодарной, с распростёртыми для освобождения объятиями. Сильная, эмоционально насыщенная формула советского плаката «Европа будет свободной!» встретила в реальности гораздо более сложную и противоречивую реакцию, как со стороны европейского населения, так и самих советских солдат.

Сноски

Слуцкий Б. Записки о войне. Стихи и звуки. СПб., 2000. С. 46–48, 99, 110, 125, 127–128, 174, 177.

Смольников Т. Тёплый ФМ! Заметки с передовой. Письма с фронта. М., 2000. С. 228–229.

Чухай Ю. Моя война. М.: Алгоритм, 2001. С. 258–259.

Родина в седле – три тысячи километров. М.: Голуби, 2000. С. 110, 122–123, 127.

Самойлов Д. Люди одного выбора. Из военных записок // Аврора. 1990. № 2. С. 67, 70–71, 88.

Гельфанд В. Н. Дневники. 1941–1946 гг. URL: http://militera.lib.ru/db/gelfand_vn/05.html (дата обращения: …).

Богомолов В. О. Во Германии. Берлин. Весна 1945-го // Богомолов В. О. Моя жизнь. Вы когда-нибудь мечтали обо мне? // Наш современник. 2005. № 10–12; 2006. № 1. URL: http://militera.lib.ru/prose/russian/bogomolov_vo/03.html

Копелев Л. Хранить вечно: в 2 кн. Кн. 1: Ч. 1–4. М.: Терра, 2004. Гл. 11. URL: http://lib.rus.ec/b/137774/read#t15

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 125. Д. 321. Л. 10–12.

Интервью Н. А. Орлова // Сайт «Помню». URL: http://www.irember.ru/minometchiki/orlov-naum-aronovich/stranitsa-6.html

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). Ф. 372. Оп. 6570. Д. 76. Л. 86.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 96. Л. 203.

Политическое управление 1-го Белорусского фронта. Циркуляр от 14 апреля 1945 г. // Из Политики в отношении личного состава. Руководящие документы. Цит. по: Богомолов В. О. Моя жизнь. Вы когда-нибудь мечтали обо мне? URL: http://militera.lib.ru/prose/russian/bogomolov_vo/02.html

Белый О. Дорога завоевателей: рассказ очевидца из Германии, 1945. Cambridge University Press, 2003. XVII, 221 с. URL: http://www.argo.net.au/andre/osmarwhite.html