Вторая мировая война стала одним из самых разрушительных конфликтов в истории человечества, приведя к гибели миллионов и оставив глубокие следы в судьбах выживших. Все участвующие стороны, включая как агрессоров, так и жертв, совершали действия, выходящие за пределы военной необходимости, оправдывая их условиями военного времени.

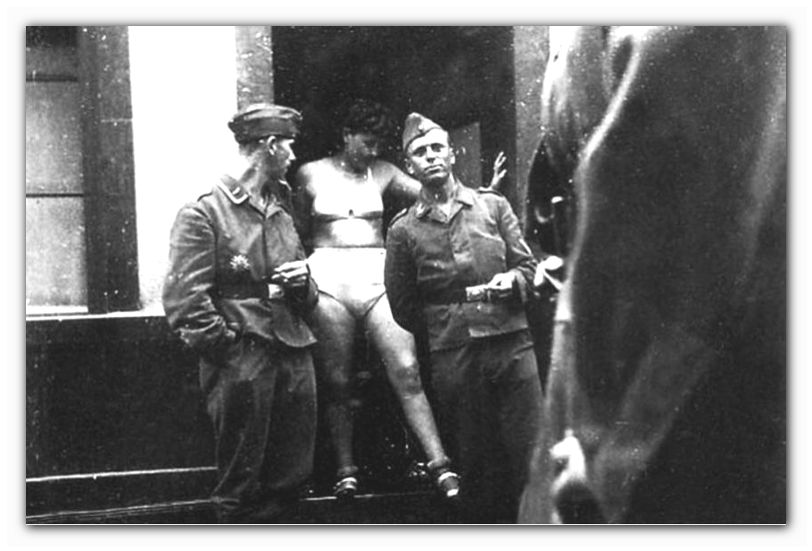

Нацистская Германия особенно выделялась масштабами насилия, включая многочисленные преступления против мирного населения. Существуют как документированные, так и устно передаваемые свидетельства о жестоком обращении с женщинами, особенно с теми, кто носил военную форму Красной армии.

Согласно воспоминаниям одного из высокопоставленных немецких офицеров, инструкции, касающиеся женщин-военнослужащих противника, были крайне жестоки — вплоть до приказов об их уничтожении. В результате, тела женщин в советской форме — солдат, медиков и санитарок — нередко находили среди погибших с признаками жестокого обращения.

Жители некоторых оккупированных территорий, таких как деревня Смаглевка, сообщали об отдельных эпизодах насилия, где тяжело раненые советские военнослужащие-женщины подвергались издевательствам и были казнены. Подобные действия затрагивали не только фронтовых военнослужащих, но и женщин, участвовавших в партизанском движении.

Против военнопленных женщин применялись различные формы насилия, в том числе сексуального характера. Вопреки официальному запрету для немецких офицеров вступать в отношения с пленными, на практике подобные случаи происходили, а последствия для пострадавших женщин зачастую были фатальными.

Особенно тяжёлой была ситуация в лагерях для военнопленных. Если женщине удавалось избежать тяжелой физической работы за счёт того, что её назначали на хозяйственные обязанности при администрации, это не означало автоматической защиты от принуждения или насилия.

По воспоминаниям, одним из самых суровых мест содержания заключённых считался лагерь № 337. Заключённые подвергались тяжёлым условиям: переохлаждению, перенаселению, а также уничтожению тех, кто терял трудоспособность. Согласно оценкам, ежедневно в лагере погибали сотни человек. Женщины часто страдали наравне с мужчинами, а иногда и больше. Зафиксированы случаи морального и физического давления со стороны других заключённых или административного персонала лагерей.

Психологи отмечают, что сексуализированное насилие в условиях войны обусловлено не столько стремлением к удовлетворению, сколько желанием доминировать, унижать, демонстрировать власть. Война, как состояние разрушения социальной и правовой нормы, способствует обострению этих деструктивных импульсов.

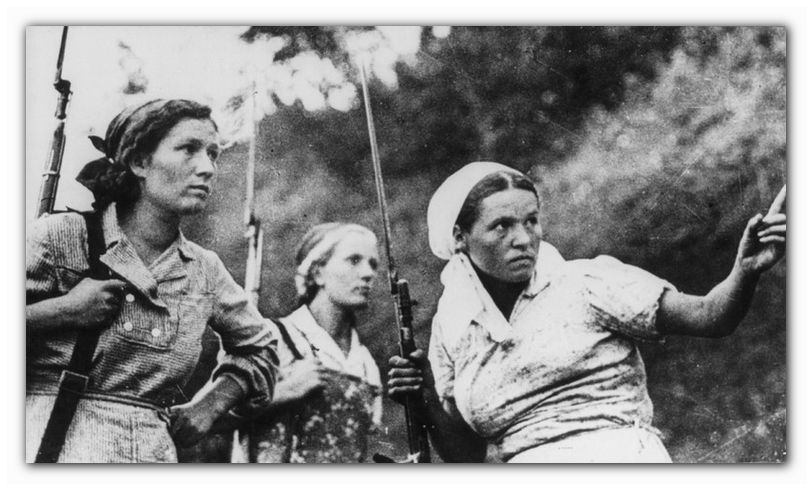

В обращении, принятом на митинге в Москве 7 сентября 1941 года, советские женщины заявили:

«Невозможно передать словами, что делают фашисты с женщинами на

временно оккупированных территориях Советского Союза. Их действия не

знают предела жестокости. Захватчики используют женщин, детей и

стариков как живой щит, прикрываясь ими от огня Красной армии.

Пострадавшие от насилия подвергаются дальнейшему уничтожению».

Состояние женщины, подвергшейся насилию в условиях войны, крайне тяжело. Потеря чувства защищённости, страх, стыд и психологическое разрушение сопровождаются невозможностью рационального восприятия происходящего. Ужас усиливается тем, что насилие совершается людьми в чужой военной форме, на чужом языке, с отчуждённым, нередко враждебным поведением.

В подобных обстоятельствах разрушаются основы представлений о достоинстве, безопасности и личной неприкосновенности. Происходит насильственное вторжение в самые сокровенные и интимные границы, нарушение которых воспринимается как утрата человеческого достоинства и глубочайшая травма.

Беспомощность, отчаяние, унижение, страх, отвращение, боль - все сплетено в один клубок, разрываясь изнутри, разрушая человеческое достоинство. Этот клубок ломает волю, сжигает душу, убивает личность. Пьет жизнь ... Сорвите одежду ... И нет никакой возможности противостоять этому. ЭТО все равно произойдет.

Я думаю, что тысячи и тысячи женщин проклинали в такие моменты природу, по воле которой они родились женщинами.

Обратимся к документам, более показательным, чем любое литературное описание. Документы собраны только в 1941 году.

«… Это произошло в квартире молодой учительницы Елены К. Средь бела дня сюда ворвалась группа пьяных немецких офицеров. В это время учитель занимался с тремя девушками, ее ученицами. Закрыв дверь на ключ, бандиты приказали Елене К. раздеться. Молодая женщина решительно отказалась выполнить это дерзкое требование. Затем нацисты сорвали с нее одежду и изнасиловали на глазах у детей. Девочки пытались защитить учителя, но негодяи жестоко над ними издевались. В комнате остался пятилетний сын учителя. Не смея закричать, ребенок в ужасе смотрел на происходящее широко открытыми глазами. К нему подошел фашистский офицер и саблей разрезал его пополам.

Из показаний Лидии Н., Ростов:

«Вчера я услышала сильный стук в дверь. Когда я подошла к двери, по ней били прикладами, пытались выломать. В квартиру ворвались 5 немецких солдат. Они выгнали из квартиры моего отца, мать и младшего брата. Затем я нашла тело моего брата на лестничной клетке. Немецкий солдат сбросил его с третьего этажа нашего дома, как рассказали мне очевидцы. Его голова была сломана. Мать и отец были застрелены у подъезда нашего дома. Я сама подверглась групповому насилию. Я была без сознания. Проснувшись, я услышала истерические крики женщин в соседних квартирах. В тот вечер немцы осквернили все квартиры нашего дома. Они изнасиловали всех женщин.

«Жуткий документ! Испытанный страх этой женщины невольно передается в нескольких скупых строках. Удары прикладом в дверь.Пять монстров. Страх за себя, за увезенных в неизвестном направлении родственников: «Почему? Значит, они не видят, что будет? Арестован? Убит? «Обреченный на гнусные пытки, лишающие сознания. Кошмар« истерических криков женщин в соседних квартирах »многократно усиливался, как будто весь дом стонал. Нереальность…

Заявление Марии Таранцевой, жительницы села Ново-Ивановка: «Четверо немецких солдат ворвались в мой дом и жестоко изнасиловали моих дочерей Веру и Пелагею».

«В первый же вечер в городе Луга нацисты поймали на улице 8 девушек и изнасиловали их».

"В горах. Тихвин Ленинградской области, 15-летняя М. Колодецкая, раненная осколком, была доставлена в госпиталь (бывший монастырь), где содержались раненые немецкие солдаты. Несмотря на травму, Колодецкую изнасиловала группа немецких солдат, что и стало причиной ее смерти. "

Каждый раз вздрагиваешь, когда думаешь о том, что скрывается за сухим текстом документа. У девочки кровотечение, боль от раны. Почему началась эта война! И, наконец, больница. Запах йода, бинтов. Люди. Даже если они не русские. Они ей помогут. Ведь в больницах люди лечатся. И вдруг вместо этого - новая боль, крик, животная меланхолия, доводящая до безумия ... И сознание медленно угасает. Отныне и навеки.

«В белорусском городе Шацк нацисты собрали всех девушек, изнасиловали их, а затем выгнали голыми на площадь и заставили танцевать. Те, кто сопротивлялся, были расстреляны на месте фашистскими чудовищами. Такого рода насилие и издевательства со стороны захватчиков были широко распространены. "

«В первый же день в селе Басманово Смоленской области фашистские чудовища загнали в поле более 200 школьников и школьниц, приехавших в село на уборку урожая, окружили их и расстреляли. Отвели школьниц к себе в тыл «господам офицерам». «Я сильная и не могу представить этих девушек, пришедших в деревню с шумной компанией одноклассников, с их юношеской любовью и переживаниями, с присущей этому возрасту беспечностью и бодростью. Девушек, которые тут же сразу же увидели окровавленные трупы своих мальчиков и, не успев осмыслить, отказываясь верить в случившееся, оказались в аду, созданном взрослыми.

«В первый же день прихода немцев в Красную Поляну Александре Яковлевне (Демьяновой) явились два фашиста. Они увидели в комнате дочь Демьяновой - 14-летнюю Нюру - хилую и хилую девочку. Немецкий офицер схватил девочку и изнасиловал на глазах у матери. 10 декабря врач местной гинекологической больницы, осмотрев девушку, констатировал, что этот гитлеровский бандит заразил ее сифилисом. В соседней квартире фашистский скот изнасиловал еще одну 14-летнюю девочку - Тоню I.

9 декабря 1941 года в Красной Поляне был обнаружен труп финского офицера. В кармане была найдена коллекция из 37 женских пуговиц, свидетельствующая об изнасиловании. А в Красной Поляне он изнасиловал Маргариту К., а также сорвал с ее блузки пуговицу. "

У убитых солдат часто находили «трофеи» в виде пуговиц, чулок, прядей женских волос. Они нашли фотографии сцен насилия, письма и дневники, в которых описывали свои «подвиги».

«В своих письмах гитлеровцы рассказывают о своих приключениях с циничной откровенностью и хвастовством. Капрал Феликс Капделс пишет своему другу: «Покопавшись в сундуках и устроив хороший ужин, мы начали веселиться. Девушку застали злой, но мы ее тоже организовали. Неважно, что весь отдел ... "

Капрал Георг Пфалер не раздумывая пишет своей матери (!) В Саппенфельд: «Мы пробыли в маленьком городке три дня ... Вы можете представить, сколько мы съели за три дня. А сколько сундуков и шкафов вырыто, сколько барышень загублено ... Жизнь у нас теперь веселая, не в окопах ... »

В дневнике убитого обер-ефрейтора есть запись: «12 октября. Сегодня принимал участие в очистке лагеря от подозрительных. Они застрелили 82. Среди них была красивая женщина. Мы с Карлом отвезли ее в операционную, она кусалась и выла. Через 40 минут в нее стреляли. Память - несколько минут удовольствия».

С заключенными, не успевшими избавиться от таких компрометирующих документов, разговор был недолгим: отвели в сторону и - пуля в затылок.

Особую ненависть у врагов вызывала женщина в военной форме. Она не только женщина - она еще и воюющий с тобой солдат! И если пленных мужчин-солдат сломили морально и физически варварскими истязаниями, то женщин-солдат - изнасилованием. (К нему прибегали и во время допросов. Немцы изнасиловали девушек из Молодогвардейцев, а одну голую бросили на раскаленную печь.)

Попавшие к ним в руки фельдшеры все без исключения были изнасилованы.

«В двух километрах к югу от села Акимовка (Мелитопольщина) немцы атаковали машину, в которой находились двое раненых красноармейцев и фельдшер. Они затащили женщину в подсолнухи, изнасиловали, а затем застрелили. Эти звери выкручивали руки раненым красноармейцам и тоже стреляли в них ... "

«В селе Воронки на Украине немцы поместили 40 раненых красноармейцев, военнопленных и медсестер в бывший госпиталь. Медсестер изнасиловали и расстреляли, а возле раненых поставили охрану ... »

«В Красной Поляне раненым солдатам и раненой медсестре не давали 4 дня воды и 7 дней еды, а затем дали соленую воду. Медсестра начала мучиться. Умирающую девушку изнасиловали гитлеровцы на глазах у раненых красноармейцев. "

Извращенная логика войны требует, чтобы насильник использовал ПОЛНУЮ власть. Это означает, что одного унижения жертвы недостаточно. И тогда над жертвой совершается немыслимое издевательство, и в заключение у нее отнимают жизнь, как проявление ВЕРХОВНОЙ силы. Иначе что хорошего, она подумает, что доставила вам удовольствие! И вы можете выглядеть слабым в ее глазах, так как вы не контролировали свое сексуальное желание. Отсюда садистское обращение и убийства.

«Гитлеровские грабители в одной деревне схватили пятнадцатилетнюю девушку и жестоко изнасиловали ее. Эту девушку пытали шестнадцать животных. Она сопротивлялась, она звонила матери, она кричала. Выкололи ей глаза и бросили, разорвав на части, забрызгав на улицу ... Это было в белорусском городе Чернин. "

«В городе Львове 32 работницы Львовской швейной фабрики были изнасилованы, а затем убиты немецкими штурмовиками. Пьяные немецкие солдаты затащили львовских девушек и молодых женщин в парк Костюшко и жестоко изнасиловали их. Старый священник В.Л. Помазнев, который с крестом в руках пытался предотвратить насилие над девушками, фашисты избили его, сорвали сутану, сожгли бороду и закололи штыком. "

«Улицы поселка К., где некоторое время бушевали немцы, были усыпаны трупами женщин, стариков и детей. Выжившие жители села рассказали солдатам Красной Армии, что фашисты загнали всех девушек в здание госпиталя и изнасиловали их. Затем они заперли двери и подожгли здание. "

«В Бегомльском районе жену советского рабочего изнасиловали, а затем насадили на штык».

«В Днепропетровске на Большой Базарной улице пьяные солдаты задержали трех женщин. Привязав их к столбам, немцы дико надругались, а затем убили. "

«В селе Милютино немцы арестовали 24 колхозника и увезли их в соседнее село. Среди задержанных была тринадцатилетняя Анастасия Давыдова. Бросив крестьян в темный сарай, гитлеровцы начали их истязать, требуя информации о партизанах. Все молчали. Потом немцы вывели девушку из сарая и спросили, в каком направлении гнали колхозный скот. Молодая патриотка отказалась отвечать. Фашистские негодяи изнасиловали девушку, а затем застрелили ее. "

«Немцы к нам бросились! Их сотрудники затащили на кладбище двух 16-летних девочек и оскорбляли их. Затем солдатам приказали повесить их на деревьях. Солдаты подчинились приказу и повесили их вверх ногами. Там же солдаты издевались над 9 пожилыми женщинами. »(Колхозница Петрова из колхоза« Пахарь ».)

«Мы стояли в селе Большое Панкратово. Это было в понедельник, 21 числа, в четыре часа утра. Фашистский офицер прошел по деревне, проник во все дома, забрал у крестьян деньги и вещи, угрожал расстрелять всех жителей. Потом мы приехали в дом в больнице. Там были доктор и девушка. Он сказал девушке: «Следуйте за мной в комендатуру, я должен проверить ваши документы». Я видел, как она прятала паспорт на груди. Он отвел ее в сад возле больницы и изнасиловал там. Потом девушка бросилась в поле, кричала, было видно, что она сошла с ума. Он догнал ее и вскоре показал мне паспорт, залитый кровью ... "

«Нацисты ворвались в санаторий Наркомздрав в Августове. (…) Немецкие фашисты изнасиловали всех женщин, которые находились в этом санатории. А затем изувеченных, избитых и пострадавших расстреляли. "

В исторической литературе неоднократно отмечалось, что «в ходе расследования военных преступлений было обнаружено множество документов и свидетельств об изнасиловании молодых беременных женщин, которым затем перерезали горло и протыкали грудь штыками. Очевидно, ненависть к женской груди у немцев в крови. "

Приведу несколько таких документов и свидетельств.

«В селе Семеновское Калининской области немцы изнасиловали 25-летнюю Ольгу Тихонову, жену красноармейца, мать троих детей, находившуюся на последнем сроке беременности, и связали ей руки шпагатом. После изнасилования немцы перерезали ей горло, проткнули обе груди и садистски высверлили их.

«В Беларуси в районе города Борисов 75 женщин и девушек, бежавших при приближении немецких войск, попали в руки нацистов. Немцы изнасиловали, а затем жестоко убили 36 женщин и девочек. 16-летняя девочка Л.И. По приказу немецкого офицера Хаммера солдаты увели Мельчукову в лес, где изнасиловали ее. Через некоторое время другие женщины, также отведенные в лес, увидели, что возле деревьев стоят доски, а к доскам штыками прижата умирающая Мельчукова, в которой немцы оказались перед другими женщинами, в частности В.И. Альперенко и В.М. Березникова, грудь отрезали ... »

(При всем моем богатом воображении я не могу представить, какой нечеловеческий крик, сопровождавший мучения женщин, должен был стоять над этим белорусским местом, над этим лесом. Ведь вы знаете, что это ЛЮДИ КРИЧИТ.)

«В селе Ж., по дороге, мы увидели изуродованный, раздетый труп старика Тимофея Васильевича Глобы. Все усыпано шомполами, изрешечено пулями. Недалеко в саду лежала дохлая обнаженная девушка. Глаза были выколоты, правая грудь отрезана, слева торчал штык. Это дочь старика Глобы - Галя.

Когда фашисты ворвались в село, девушка спряталась в саду, где провела три дня. К утру четвертого дня Галя решила пробиться к избе, надеясь что-нибудь поесть. Здесь ее догнал немецкий офицер. На крик дочери выбежала больная Глоба и ударила насильника костылем. Еще два бандитских офицера выскочили из избы, позвали солдат, схватили Галю и ее отца. Девочку раздевали, насиловали и жестоко издевались над ней, а ее отца держали так, чтобы он мог все видеть. Ей выкололи глаза, отрезали правую грудь, а в левую вставили штык. Потом раздели Тимофея Глобы, положили на тело дочери (!) И били шомполами. И когда он, собрав остатки своих сил, попытался убежать, его настигла дорога,выстрелил и заколол штыками. "

Каким-то особым «умением» считалось изнасилование и истязание женщин на глазах у близких: мужей, родителей, детей. Может быть, зрителям нужно было продемонстрировать перед ними свою «силу» и подчеркнуть их унизительную беспомощность?

«Повсюду жестокие немецкие бандиты врываются в дома, насилуют женщин и девочек на глазах у их родственников и детей, издеваются над изнасилованными и жестоко расправляются с их жертвами прямо здесь».

«Колхозник Иван Гаврилович Терёхин гулял по деревне Пучки с женой Полиной Борисовной. Несколько немецких солдат схватили Полину, оттащили в сторону, бросили в снег и на глазах у мужа начали одного за другим насиловать. Женщина кричала, сопротивлялась изо всех сил.

Тогда фашист-насильник выстрелил в нее в упор. Полина Терехова забилась в агонии. Ее муж вырвался из рук насильников и бросился к умирающей женщине. Но немцы его догнали и воткнули ему в спину 6 пуль. "

«На ферме Апнас пьяные немецкие солдаты изнасиловали 16-летнюю девушку и бросили ее в колодец. Сюда же бросили ее мать, которая пыталась остановить насильников. "

Василий Вишниченко из села Генеральное показал: «Немецкие солдаты схватили меня и увезли в штаб. Один из фашистов в это время затащил мою жену в подвал. Вернувшись, я увидел, что моя жена лежит в подвале, платье у нее разорвано и она уже мертва. Злодеи изнасиловали ее и убили одной пулей в голову, а другой - в сердце.

В развитие темы и в дополнение к статье Елены Сенявской , размещенной на сайте 10 мая 2012 года, предлагаем вниманию наших читателей новую статью того же автора, опубликованную в журнале.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны, освободив оккупированную немцами и их сателлитами советскую территорию и преследуя отступающего врага, Красная Армия перешла государственную границу СССР. С этого момента начался ее победный путь по странам Европы - и тем, кто шесть лет томился под фашистской оккупацией, и тем, кто выступал в этой войне как союзник Третьего рейха, и через территорию самой гитлеровской Германии. В ходе этого продвижения на Запад и неизбежных разнообразных контактов с местным населением советские военнослужащие, никогда ранее не бывавшие за пределами своей страны, получили много новых, очень противоречивых впечатлений о представителях других народов и культур, из которых этнопсихологические Позже сформировались стереотипы их восприятия европейцев. ...Среди этих впечатлений важнейшее место занимал образ европейских женщин. Упоминания или даже подробные рассказы о них встречаются в письмах и дневниках, на страницах воспоминаний многих участников войны, где часто чередуются лирические и циничные оценки и интонации.

Первой европейской страной, на территорию которой вошла Красная армия в августе 1944 года, стала Румыния. В «Записках о войне» поэт-фронтовик Борис Слуцкий оставил откровенные впечатления о первых днях пребывания в румынской Констанце: «Внезапно, чуть не в море, раскрывается Констанца. Это почти совпадает со среднестатистической мечтой о счастье: рестораны, ванные комнаты, кровати с чистым бельём, витрины. И — женщины, элегантные горожанки — девушки Европы — первая дань, которую мы приняли от побеждённых».

Слуцкий описывает первые наблюдения за бытовыми различиями и реакцией на незнакомый городской уклад: от непривычной гигиены до контакта с уличной культурой. В его воспоминаниях упоминаются бордели и первые столкновения с феноменом «свободной любви». Однако, по его признанию, энтузиазм быстро сменился разочарованием, связанным как с гигиеническими опасениями, так и с внутренним моральным конфликтом. Отношение к подобному опыту он характеризует как проявление презрения к самому факту товарного обращения с человеческими отношениями.

Отдельным эпизодом Слуцкий упоминает жалобу местного жителя, который обратился в комендатуру с заявлением о том, что советский офицер не заплатил обещанную сумму за согласие его жены. Это стало, по словам поэта, подтверждением того, насколько несоизмеримыми казались советским солдатам и офицерам нравы повседневной жизни в побеждённой стране. Он заключает, что Румыния останется в памяти многих как территория, где остро ощущалось не только культурное различие, но и моральное превосходство, которое приписывали себе представители Красной армии.

Схожие ощущения от пребывания в Бухаресте описывает подполковник ВВС Фёдор Смольников. 17 сентября 1944 года он записал в дневнике: «Гостиница „Амбассадор“, ресторан, подвал. Я вижу, как идёт праздная публика, ей нечего делать. Люди смотрят на меня с интересом — „Русский офицер!“ Я скромно одет. Пусть так. Мы ещё будем в Будапеште. Это так же верно, как то, что я в Бухаресте». В его описании подчёркивается контраст между роскошью столичной жизни, демонстративным вниманием со стороны местных женщин и внутренней сдержанностью, которую он стремился сохранить.

На территории Венгрии, куда Красная армия вступила в условиях продолжавшихся боевых действий, ситуация оказалась сложнее. Сопротивление населения, в том числе неформальное, выражалось не только в вооружённой борьбе, но и в отдельных актах насилия по отношению к советским солдатам. В то же время женщины, по воспоминаниям, демонстрировали более сдержанное поведение, хотя и подверженное влиянию страха и общей неуверенности. Слуцкий цитирует венгерского юриста: «Очень хорошо, что русские так любят детей. Очень плохо, что они так любят женщин». Это замечание он интерпретирует как реакцию на эмоциональную уязвимость женщин и стремление к контакту со стороны солдат, переживших утрату близких.

Григорий Чухрай в своих воспоминаниях приводит эпизод, произошедший во время расквартирования части в одном из венгерских домов. Во время совместного ужина хозяева, расслабившись, признались, что прятали дочь на чердаке. Возмущение офицеров выразилось словами: «За кого вы нас принимаете? Мы не фашисты!» После этого девушка по имени Марийка вышла к столу. Впоследствии, по словам Чухрая, она начала демонстрировать заинтересованность, проявляя откровенность в поведении. Кульминацией вечера стала её попытка остаться наедине с одним из офицеров, что он интерпретировал как возможную провокацию. В его описании подчёркивается отказ от участия и стремление сохранить профессиональную дистанцию.

Таким образом, опыт взаимодействия с местным населением в странах Восточной Европы сопровождался как элементами культурного и эмоционального шока, так и сдержанными попытками выстроить личные отношения. Образы женщин в этих воспоминаниях варьируются от символа поражённой Европы до фигуры, с которой связываются личные или политические опасения. Эти впечатления легли в основу устойчивых представлений о «встрече Востока с Западом» в условиях военного присутствия.

На следующее утро хозяйка, сервируя стол, шумно расставляла посуду. «Она нервничает. Провокация не удалась», — подумал я и поделился этой мыслью с венгерским переводчиком. Он рассмеялся:

— Это не провокация. Вы проявили дружелюбие, но проигнорировали его. Теперь вы воспринимаетесь как посторонний в этом доме. Вам следует переехать в другое жильё.

На вопрос о причине, по которой дочь была спрятана на чердаке, он ответил: «Они боялись насилия. В нашей стране принято, что девушка может вступать в близкие отношения до брака — с согласия родителей. У нас говорят: "кота в мешке не покупают"».

Физически здоровые молодые мужчины, находившиеся длительное время в условиях фронта, испытывали естественное влечение к женщинам. Однако свободные нравы, с которыми они сталкивались в Европе, по-разному воспринимались солдатами Красной армии. У одних это вызывало соблазн, у других — отторжение и убеждённость в необходимости иного подхода к человеческим отношениям.

Сержант Александр Родин в своих записях приводит случай посещения публичного дома в Будапеште, предпринятого скорее из любопытства. Его впечатление было глубоко отрицательным: по его словам, после ухода он ощущал моральное опустошение и отвращение к происходившему. Он пишет, что подобное восприятие разделяли и многие его сослуживцы, воспитанные в духе идеалов, где любовь предполагала эмоциональную и нравственную основу. В те же дни он вспоминал беседу с венгерской девушкой, говорившей по-русски. Когда она поинтересовалась, нравится ли ему Будапешт, он ответил утвердительно, но выразил недоумение по поводу публичных домов. На её вопрос «Почему?» он объяснил, что считает это неестественным: «Женщина берёт деньги, и после этого якобы начинает „любить“». Девушка, по его словам, некоторое время молчала, а затем согласилась с ним: «Вы правы. Брать деньги заранее — это некрасиво».

Впечатления от Польши были иными. Поэт Давид Самойлов отмечал, что польское население проявляло сдержанность, а дисциплина поддерживалась строго. Его записи рисуют картину страны, в которой, несмотря на внешнюю привлекательность женщин, отсутствовало чувство близости и доверия. Он писал: «Не могу сказать, что Польша нам особенно понравилась. Я не встретил в ней ничего рыцарского. Всё было практично, сдержанно, расчётливо — и в понятиях, и в интересах». Даже в восточной части Польши, которая недавно была освобождена, отношения были настороженными. Однако, как он признаёт, польские женщины обладали внешней привлекательностью, проявляли обходительность и иногда реагировали на присутствие советских солдат с любопытством. Некоторые из них, по словам автора, могли испытывать смешанные чувства — от страха до очарования внешней силой и формой.

Не все мнения о польских женщинах были столь умеренными. 22 октября 1944 года младший лейтенант Владимир Гельфанд в своём дневнике зафиксировал сведения, полученные от сослуживцев, о случаях обмана и агрессии со стороны отдельных женщин, в том числе крайне враждебных проявлений. Эти истории он воспринимал с тревогой и предостерегал от романтизации образа: «С ними надо быть осторожнее и не поддаваться их красоте». В то же время уже 24 октября он описывает встречу с польскими девушками, с которыми вёл вежливый диалог. Девушки жаловались на нехватку мужчин в стране. Одна из них сдержанно отреагировала на его шутку, намекавшую на возможность найти себе спутника в России. В заключение он отметил: «Договорённости не вышло, но девушки оказались приятными, хоть и польками».

Спустя месяц, 22 ноября, Гельфанд делится впечатлениями от польского города Миньск-Мазовецкий. Он описывает архитектурный облик, количество велосипедов, уличную суету и особенно внешний вид женщин. По его словам, они были одеты в белые головные уборы, делавшие их образы своеобразными и необычными. Макияж, подчёркнутая ухоженность и манерность в поведении производили впечатление избыточной театральности. Автор делает вывод о том, что повседневная жизнь горожан казалась ему неестественной, будто бы они жили под наблюдением и действовали «на публику», исчезая вместе с вниманием последнего наблюдателя.

Не только польские горожане, но и сельские жители оставили о себе сильное, хотя и неоднозначное впечатление. «Жизненная сила поляков, переживших ужасы войны и немецкой оккупации, была поразительной», — вспоминал Александр Родин. Он описывает воскресный день в польской деревне: женщины, обычно занятые тяжёлым физическим трудом, были празднично одеты — в шёлковые платья и чулки. Пожилые женщины, несмотря на возраст, выглядели ухоженно и энергично. Родин приводит и запись из своего дневника от 5 ноября 1944 года, в которой отмечает, как в воскресенье жители собираются друг к другу в гости, мужчины — в аккуратной одежде, женщины — в нарядных платьях. По его словам, на этом фоне и солдаты Красной армии старались не выделяться, хотя внутренне ощущали болезненное отстранение. Слышались громкие разговоры и смех, порой избыточно демонстративные — как попытка скрыть чувство неуверенности и зависти к чужому укладу. Мысли о мирной жизни, по его признанию, вызывали у него острое чувство отчуждённости: «Что это за счастье — мирная жизнь? Я её в гражданке не знал».

Сержант Николай Нестеров в тот же день фиксировал в дневнике аналогичное наблюдение: «Сегодня праздник. Поляки, красиво одетые, собираются в одной избе, сидят парами. Стало неуютно. Не знаю, смогу ли я вот так когда-нибудь».

Военнослужащая Галина Ярцева гораздо строже отзывалась о европейской морали, сравнивая её с «пиром во время чумы». 24 февраля 1945 года она писала с фронта своему другу: «Если бы можно было, я бы отправила прекрасные трофейные посылки. Видела города, видела людей. И глядя на них — такая злость, такая ненависть! Они живут, любят, гуляют, а мы их освобождаем. Над русскими смеются — „швайн!“ Да, да! Я не люблю никого, кроме СССР, кроме народов, которые живут с нами. Я не верю в дружбу с поляками и литовцами».

Весной 1945 года Красная армия вступила на территорию Австрии. По воспоминаниям очевидцев, происходившее напоминало массовую капитуляцию: в деревнях развевались белые флаги, женщины при встрече с советскими солдатами поднимали руки вверх. Борис Слуцкий описывает поведение солдат, реагировавших на внешний облик женщин, как живое, но сдержанное. Австрийцы в целом не проявляли упорного сопротивления, большинство деревенских девушек вступали в брак с советскими военнослужащими. Поведение австрийцев часто объяснялось не только страхом, но и особенностями национального менталитета. В Вене местный служащий выразил удивление нетерпеливостью советских солдат и отметил, что, по его мнению, одних лишь галантных жестов с их стороны было бы достаточно, чтобы добиться желаемого.

На территории Германии восприятие женщин как «вражеских» приобретало особую окраску: перед советскими солдатами оказывались жёны, матери, сёстры и дочери тех, кто участвовал в оккупации СССР с 1941 по 1944 год. Внешность немецких женщин, находившихся в числе беженцев, описывалась как пёстрая: в шляпах, тюрбанах, пальто с меховыми воротниками или в поношенной одежде. Многие носили тёмные очки, чтобы скрыть лицо и выражение эмоций.

Лев Копелев вспоминал встречу с эвакуированными жителями Берлина в Алленштейне: две женщины в изысканных шляпах и аккуратных пальто вызывали у солдат неоднозначную реакцию. Комментарии советских военнослужащих, обращённые к ним, носили насмешливый характер, что отражает сложное восприятие — смесь отстранённости, иронии и превосходства.

В донесении заместителя начальника Главного политического управления Красной армии Г. Ф. Шикина в ЦК ВКП(б) от 30 апреля 1945 года сообщалось, что после занятия того или иного района Берлина, население постепенно выходило на улицы, многие носили белые повязки на рукавах. При встрече с советскими военнослужащими женщины проявляли признаки страха, однако по мере установления контакта, страх сменялся доверием. Люди начинали предлагать свои услуги, стремясь показать лояльность к Красной армии.

Особое впечатление на советских офицеров произвела внешняя сдержанность и подчёркнутая дисциплина немцев. Так, миномётчик Н. А. Орлов вспоминал, что в его подразделении не допускалось насилия в отношении гражданского населения. Реакция командования на любое превышение полномочий была бы незамедлительной. Он приводит случай из одного немецкого города, где женщина средних лет пришла к военному коменданту Марченко и предложила услуги двадцати женщин для нужд советских солдат. Смысл её слов был переведён заместителю политрука. Офицеры отреагировали резко отрицательно, женщину и сопровождающих её отправили обратно.

Орлов подчёркивает, что на фоне ожиданий партизанской войны и саботажа, немецкая дисциплина и подчёркнутая уступчивость были восприняты с удивлением. Важным фактором оставалась характерная черта германского поведения — подчинение порядку (Ordnung), который воспринимался как абсолютная ценность. Согласно этому восприятию, побеждённый склонялся перед победителем не из страха, а в силу глубоко укоренившегося культурного кодекса.

Давид Самойлов в своих военных записках описывает эпизод, произошедший в немецком поселении Арендсфельд: «Мы только что разместились в деревне, и к нам подошла группа женщин с детьми во главе с пожилой, представительной женщиной — фрау Фридрих. Она заявила, что представляет местное гражданское население и настаивала на немедленной регистрации всех жителей». Советские военнослужащие сообщили, что регистрация возможна только после прибытия комендатуры. Однако женщина возразила, указывая на необходимость немедленного учёта женщин и детей. Поддержка её слов другими жителями сопровождалась слезами и просьбами.

Ввиду отсутствия чёткого порядка действий, временным решением было предложено разместить людей в подвале того дома, где находились советские военные. Население приняло это предложение. Вскоре после этого фрау Фридрих, обращаясь к Самойлову, который, по его словам, был в кожаной куртке, предположила, что солдаты Красной армии нуждаются в бытовой и иной поддержке. Она недвусмысленно выразила готовность предоставить для этих целей несколько молодых женщин. Поэт отмечает, что прекратил разговор, не желая его продолжения.

В другом свидетельстве, зафиксированном 2 мая 1945 года, Владимир Богомолов в дневнике описывает эпизод визита в один из уцелевших жилых домов в Берлине. После настойчивого стука дверь отворили женщины, внешне обезличенные возрастом и усталостью, с выражением страха на лицах. Они вели себя с подчёркнутой покорностью, что, по мнению автора, свидетельствовало о глубоком страхе, подкреплённом распространявшимися слухами о поведении советских солдат, особенно выходцев из Средней Азии. Богомолов отмечает, что в их реакции просматривалась не только тревога, но и некая демонстративная лояльность. Поведение, сопровождавшееся преувеличенной вежливостью, улыбками и комплиментами, воспринималось как попытка адаптироваться к ситуации подчинения.

В связи с поведением части немецкого гражданского населения в тылу, в войсках Красной армии постепенно складывался устойчивый стереотип, согласно которому немецкие женщины якобы охотно вступали в контакт с солдатами. Это мнение не только передавалось в разговорах, но и находило подтверждение в служебных документах, касающихся санитарной ситуации в частях.

Согласно распоряжению Военного совета 1-го Белорусского фронта № 00343/ш от 15 апреля 1945 года, отмечался резкий рост случаев заболеваний венерическими инфекциями среди личного состава. В документе указывалось, что данные заболевания, в том числе сифилис и гонорея, широко распространены среди местного населения. Делался вывод о возможности сознательного использования инфекции в качестве биологического оружия: немецкие женщины, оставленные в тылу, могли быть носителями заболеваний, а их контакт с военнослужащими рассматривался как потенциальная диверсия.

Военный совет 47-й армии 26 апреля 1945 года констатировал, что в марте уровень заболеваемости венерическими болезнями среди военнослужащих увеличился в четыре раза по сравнению с февралем. Отмечалось, что по результатам медицинских обследований доля заражённых среди женщин на оккупированных территориях составляла от 8 до 15%. Подчеркивались случаи, когда представители немецкого командования сознательно оставляли женщин, больных инфекциями, для контакта с советскими солдатами.

В рамках исполнения Постановления Военного совета 1-го Белорусского фронта от 18 апреля 1945 года № 056, в 33-й армии была распространена памятка профилактического характера. В ней военнослужащим объяснялась необходимость воздержания от неформальных контактов с местным населением по санитарно-гигиеническим и моральным соображениям:

«Товарищи военнослужащие!

Вас пытаются соблазнить немецкие женщины, чьи мужья были постоянными клиентами публичных домов в Европе, став носителями инфекций и заражая своих жён.

Эти женщины могли быть намеренно оставлены врагом с целью распространения венерических заболеваний среди бойцов Красной армии.

Помните: победа уже близка, и вы вскоре вернётесь к своим семьям.

Можем ли мы, бойцы героической Красной армии, стать источником заразы в своей стране? Нет!

Наш нравственный облик должен соответствовать образу Родины и семьи, которую мы защищаем».

Таким образом, на позднем этапе войны восприятие немецких женщин со стороны советских солдат определялось не только личным опытом, но и влиянием официальной риторики, сочетающей санитарную тревожность с моральной и патриотической аргументацией.

Даже в воспоминаниях Льва Копелева, который с негодованием описывал случаи насилия и мародёрства, допущенные отдельными советскими военнослужащими в Восточной Пруссии, встречаются упоминания, позволяющие увидеть иную сторону взаимодействия с местным населением. Он передаёт истории, в которых утверждалось, что немецкие граждане обменивали не только еду, но и близких женщин на предметы первой необходимости. Хотя тональность этих рассказов подчёркивает его сомнение в их достоверности, схожие свидетельства можно найти и в других источниках.

Так, Владимир Гельфанд в дневниковой записи от 26 октября 1945 года — уже спустя полгода после окончания боевых действий — описывает свои отношения с молодой немкой по имени Марго. Он отмечает, что сближение сопровождалось одобрением со стороны матери девушки, чему способствовали подарки в виде продуктов питания и предметов быта. Гельфанд подчёркивает, что в условиях послевоенного дефицита даже элементарные продукты могли восприниматься как ценность, способная определять поведение и степень доверия. Этот эпизод иллюстрирует сложную взаимосвязь между материальной помощью и формированием личных связей в условиях послевоенной Европы.

Интересные наблюдения оставил австралийский военный корреспондент Осмар Уайт, который в 1944–1945 годах находился на территории Европы в составе Третьей армии США под командованием генерала Паттона. В своих заметках, сделанных в мае 1945 года в Берлине, он описывает вечернюю атмосферу в одном из увеселительных заведений города. По его словам, несмотря на недавний разгром и разруху, фасад здания был украшен плакатами, в зале находились военнослужащие союзных армий в сопровождении женщин, а цены на еду и напитки были чрезвычайно высокими. Визуальный облик берлинских женщин, по его оценке, демонстрировал стремление к поддержанию внешнего лоска — от макияжа до одежды. Один из советских офицеров, сидевший рядом с Уайтом, с иронией прокомментировал происходящее как проявление быстрой трансформации от национального к интернациональному. Эта сцена, по сути, отражала не только последствия военного поражения, но и процессы культурного взаимодействия в условиях послевоенного хаоса.

Сформировавшийся у советских солдат образ европейских женщин часто описывался как противоречивый. По сравнению с соотечественницами, находившимися в тяжёлых условиях тыла или фронта, европейские женщины казались более ухоженными, свободными в манере поведения и доступными. Такие черты, как расчётливость, покорность, прагматизм и внешняя демонстративность, фиксировались в воспоминаниях с разной степенью критичности. Исключение, как правило, составляли женщины в Югославии и Болгарии. Югославские партизанки воспринимались как равноправные соратницы, чьё поведение отличалось строгостью, дистанцией и военной дисциплиной. Считалось, что, учитывая внутренние нормы югославской армии, женщины-партизанки относились к временным спутницам советских солдат с осуждением.

Борис Слуцкий вспоминал болгарок как женщин, чья недоступность вызывала у советских военнослужащих уважение. Он подчёркивает, что почти никто не хвастался личными успехами в Болгарии. Это была, по его словам, единственная страна, где офицеров на прогулке обычно сопровождали мужчины, а не женщины. Позднее сами болгары с гордостью утверждали, что русские вернутся к ним не за случайными связями, а за будущими жёнами — в страну, которую они воспринимали как сохранившую моральную чистоту.

Приятные впечатления оставили чешские города. Воспоминания советских танкистов о Праге отмечают искренность и радушие местного населения. Боевая техника, ещё покрытая пылью, украшалась венками и цветами. Солдаты с удивлением говорили о сердечности встречающих: «… Чистят танки как для невесты. А девушки сами — добрые, заботливые. Давно мы не встречали таких искренних людей». Это дружелюбие воспринималось как неподдельное. Один из чехов, трамвайный машинист, произнёс в адрес советских солдат фразу, которая передавалась с одобрением: «Если бы было возможно, я бы поцеловал каждого за освобождение Праги».

Вместе с тем в ряде других стран, через которые проходила Красная армия, женское население воспринималось с иным настроением. По воспоминаниям Бориса Слуцкого, женщины в странах Центральной и Западной Европы зачастую демонстрировали чрезмерную открытость в отношениях. Поэт описывает это как дезориентирующую легкость сближения, отсутствие глубинного интереса к личности партнёра и сведение чувств к механическим ритуалам. Он замечает, что подобное поведение вызывало у многих офицеров внутреннее сопротивление, и не столько по моральным причинам, сколько из-за страха перед инфекциями, нежелательной оглаской или возможной беременностью. Слуцкий добавляет, что в условиях оккупации и моральной растерянности эти проявления массовой распущенности нередко скрывались под общим состоянием «нравственного разложения», которое делало женскую уязвимость неочевидной и, в определённой степени, социальной нормой.

Тем не менее, среди факторов, повлиявших на распространение интимных связей между советскими военнослужащими и местным населением, упоминаются также женское любопытство, интерес к «экзотике», а также готовность советских солдат к щедрости и участию. Это отличало их от европейцев, более сдержанных в проявлении эмоций и материальной заботы. Именно этот контраст между суровостью войны и неожиданной человеческой теплотой в условиях повседневного быта создавал парадоксальные, подчас двусмысленные ситуации, в которых пересекались личное, политическое и моральное.

Младший лейтенант Даниил Златкин в самом конце войны оказался на датском острове Борнхольм. В своём интервью он отмечал, что интерес между советскими военнослужащими и европейскими женщинами носил взаимный характер. По его словам, длительное отсутствие контактов с женщинами на фоне многомесячных фронтовых условий порождало сильную потребность в человеческом общении. «Когда мы прибыли в Данию, женщины не демонстрировали отстранённости. Напротив, они проявляли интерес, желая понять, что собой представляет русский человек, — вспоминал он. — Возможно, дело было в том, что мы были бескорыстны и доброжелательны. Я подарил коробку конфет, сто роз — просто так, незнакомой женщине на день рождения».

Тем не менее,

несмотря на наличие симпатии и романтических эпизодов, представление о

серьёзных отношениях или тем более браке среди военнослужащих

оставалось скорее исключением. Причиной тому служила жёсткая

официальная позиция советского командования. В постановлении Военного

совета 4-го Украинского фронта от 12 апреля 1945 года подчёркивалось:

«1. Разъяснять всем офицерам и всему личному составу, что

вступление в брак с иностранными гражданками незаконно и строго

запрещено.

2. Все случаи браков с иностранками, а также контактов с враждебными

элементами иностранных государств незамедлительно докладывать

командованию для привлечения виновных к ответственности за утрату

политической бдительности и нарушение законодательства СССР».

Дополнительные

разъяснения поступали из Политуправления 1-го Белорусского фронта. В

распоряжении от 14 апреля 1945 года говорилось:

«По сведениям начальника Главного управления кадров, продолжают

поступать обращения от офицеров действующей армии с просьбой о

разрешении вступления в брак с иностранками (польками, болгарками,

чешками и др.). Эти факты следует рассматривать как ослабление

патриотических чувств и бдительности. В связи с этим необходимо усилить

политико-просветительскую работу, подчёркивая недопустимость таких

действий и объясняя офицерам полную бесперспективность подобных браков.

Следует вводить прямой запрет и не допускать ни одного

исключения».

Женщины, в свою очередь, не питали иллюзий относительно возможных последствий отношений с советскими военнослужащими. По наблюдению Бориса Слуцкого, уже в начале 1945 года даже сельские жительницы в Венгрии понимали, что советским солдатам запрещено заключать браки с иностранками. Это знание определяло сдержанный характер их ожиданий и придавало их отношениям утилитарный, лишённый иллюзий оттенок. По его словам, «любовь» приобретала преимущественно телесный характер, не предполагая ни долговременности, ни социальных обязательств.

В целом образ европейской женщины, сформировавшийся в сознании солдат Красной армии в 1944–1945 годах, оказался далёким от идеализированного образа страдающей и пассивной жертвы, изображённой на советском плакате с лозунгом «Европа будет свободной!». Реальность, с которой сталкивались советские бойцы на освобождённых территориях, включала широкий спектр поведенческих моделей, от искреннего расположения до прагматического расчёта, от проявлений сочувствия до стремления к социальной выгоде. Эти обстоятельства во многом предопределили амбивалентное восприятие женского образа в Европе, в котором романтические представления соседствовали с разочарованием и критической дистанцией.

ПримечанияСлуцкий Б. Военные записки. Стихи и баллады. СПб., 2000. С. 46–48, 71, 99, 107, 110, 125, 127–128, 174, 177, 180–181.

Смольников Ф. М. Мы на войне! Дневник фронтовика. Письма с фронта. М., 2000. С. 228–229.

Чухрай Г. Моя война. М.: Алгоритм, 2001. С. 258–259.

Родин А. Три тысячи километров в седле. Дневники. М., 2000. С. 110, 122–123, 127.

Самойлов Д. Люди одного выбора. Из военных записок // Аврора. 1990. № 2. С. 67, 70–71, 88.

Гельфанд В. Н. Дневники. 1941–1946 гг. URL: http://militera.lib.ru/db/gelfand_vn/05.html

Богомолов В. О. Германия. Берлин. Весна 1945 года // Богомолов В. О. Моя жизнь, или ты мне приснился?.. Наш современник. 2005. № 10–12; 2006. № 1. URL: http://militera.lib.ru/prose/russian/bogomolov_vo/03.html

Копелев Л. Хранить вечно. В 2 кн. Кн. 1: Части 1–4. М.: Терра, 2004. Гл. 11–12. URL: http://lib.rus.ec/b/137774/read

Орлов Н. А. Из интервью на сайте «Я помню». URL: http://www.iremember.ru/minometchiki/orlov-naum-aronovich/stranitsa-6.html

РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории). Ф. 17. Оп. 125. Д. 321. Л. 10–12.

ЦАМО РФ (Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации). Ф. 372. Оп. 6570. Д. 76. Л. 86.

ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 96. Л. 203.

Осмар Уайт. The Road to Victory: Eyewitness Accounts from Germany, 1945. Cambridge University Press, 2003. XVII, 221 с. URL: http://www.argo.net.au/andre/osmarwhite.html

Полевой Б. Освобождение Праги // Из сообщений Советского информационного бюро… Журналистика и очерки военных лет. 1941–1945. Т. 2. 1943–1945. М.: Изд-во АПН, 1982. С. 439, 177–178, 180.

Златкин Д. Ф. Из интервью от 16 июня 1997 г. // Личный архив.

Цит. по: Богомолов В. О. Указ. соч. URL: http://militera.lib.ru/prose/russian/bogomolov_vo/02.html; http://militera.lib.ru/prose/russian/bogomolov_vo/04.html

Примечание:

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 11-01-00363а.

Советский плакат 1944 года «Европа будет свободной!» использован в оформлении. Художник — В. Корецкий.

Женщины в плену у немцев. Как нацисты издевались над пленными советскими женщинами

Вторая мировая война стала глобальной катастрофой, повлекшей за собой десятки миллионов погибших и неисчислимое количество искалеченных судеб. Военные действия сопровождались многочисленными преступлениями, ответственность за которые лежит на всех участниках конфликта, несмотря на различие их идеологических целей и методов.

Особое внимание в историографии уделяется преступлениям, совершённым нацистской Германией, в том числе — и вне рамок Холокоста. Архивные документы, мемуары и свидетельства очевидцев содержат как проверенные, так и спорные, недостоверные эпизоды, отражающие поведение немецких солдат на оккупированных территориях.

Согласно воспоминаниям одного из немецких офицеров, в инструкциях, полученных в начале боевых действий, содержался единственный приказ относительно женщин в форме противника: «Расстрелять». Этот подход, предположительно, касался в первую очередь женщин-военнослужащих Красной армии — связисток, санитарок, бойцов, — которые, попав в плен, рассматривались не как комбатанты, а как подлежащие немедленной ликвидации. Достоверность подобных утверждений требует критического анализа и архивной проверки, однако они в значительной степени определяют представление о характере политики Третьего рейха по отношению к советским женщинам на фронте.

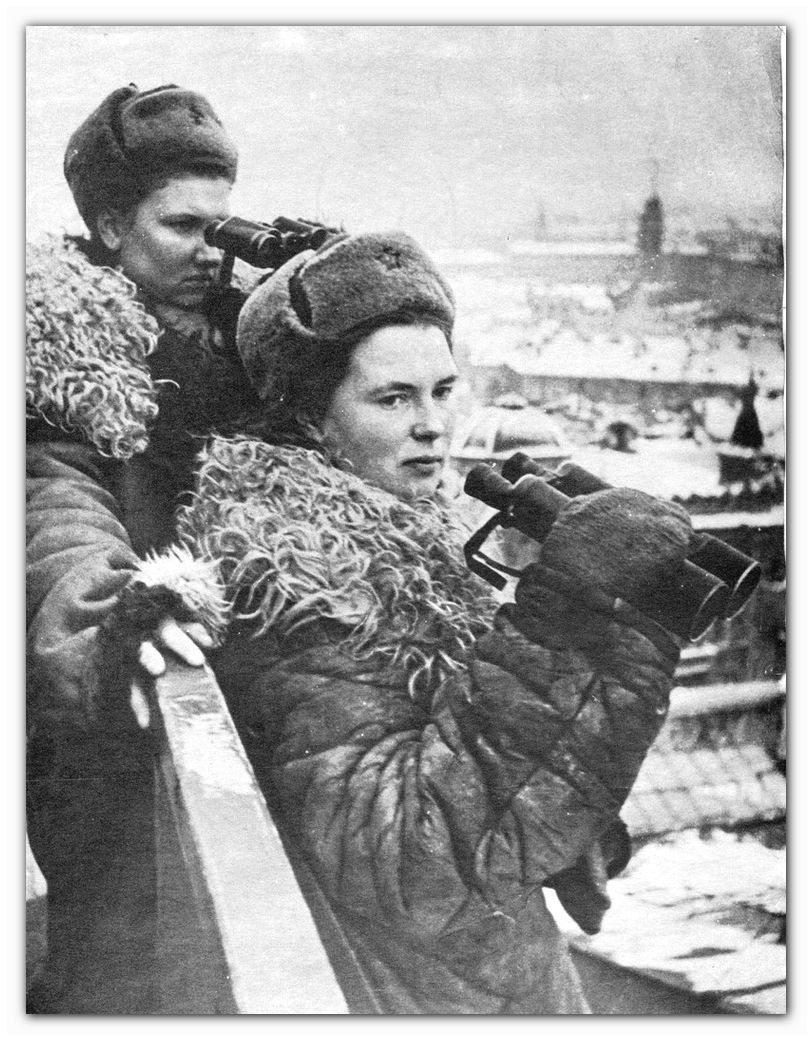

Согласно различным свидетельствам, приказ об уничтожении женщин-военнослужащих в ряде случаев действительно исполнялся. В архивах и воспоминаниях часто упоминается, что среди погибших на местах боёв находили тела женщин в форме красноармейцев — бойцов, санитарок, связисток. Эти находки сопровождались признаками жестокого обращения, что даёт основание говорить о системном характере насилия в отношении женщин на линии фронта. Такие факты стали частью коллективной памяти о войне и подчёркивают особую уязвимость женщин в боевых условиях.

В воспоминаниях жителей села Смаглевка приводится эпизод, отражающий жестокость оккупационного режима. По их словам, в период пребывания немецких войск в населённом пункте была обнаружена тяжело раненная девушка. Несмотря на её состояние, солдаты вывели её на улицу и казнили. Этот случай иллюстрирует безжалостное отношение к гражданскому населению, в особенности к женщинам, и стал одним из множества свидетельств насилия в ходе нацистской оккупации.

Но перед смертью ее долго пытали ради удовольствия. Все ее тело превратилось в сплошное кровавое месиво. Нацисты поступали так же с партизанками. Перед казнью их могли раздеть догола и долго держать на холоде.

Женщины-солдаты РККА в плену и немцы 1 часть

Конечно, пленников постоянно насиловали.

Женщины-солдаты Красной Армии в плену у финнов и немцев. Часть 2. Евреи.

И если высшим немецким чинам запрещалось вступать в интимные отношения с пленными, то рядовые рядовые имели в этом вопросе больше свободы.

И если девушка не погибала после того, как ее использовала вся компания, то ее просто расстреливали.

Ситуация в концентрационных лагерях, по свидетельствам очевидцев и исследователей, была особенно тяжёлой. Женщины, оказавшиеся в таких условиях, подвергались систематическим унижениям и насилию. В редких случаях заключённые могли быть переведены на относительно менее тяжёлые работы, если оказывались приписанными в качестве домашней прислуги к представителям лагерной администрации. Однако и это не гарантировало защиты от произвола и жестокого обращения.

Особенно тяжёлая репутация закрепилась за лагерем № 337, который в воспоминаниях выживших и архивных документах упоминается как одно из самых жестоких мест содержания. Заключённые подвергались крайне тяжёлым условиям — массовому содержанию в переполненных бараках, длительному пребыванию на холоде и принудительному труду. Все, кто оказывался физически не в состоянии выполнять поставленные задачи, рисковали быть уничтоженными. По оценкам, ежедневно в этом шталаге погибало до 700 человек, что свидетельствует о масштабах трагедии среди военнопленных.

Женщин пытали так же, как и мужчин, или даже хуже. Что касается пыток, то испанская инквизиция могла бы позавидовать нацистам.

Советские солдаты точно знали, что происходило в концлагерях и какая угроза плена. Поэтому сдаваться никто не хотел и не собирался. Они боролись до конца, до самой смерти, она была единственным победителем в те страшные годы.

Светлая память всем погибшим на войне...

Представление немецких захватчиков о советских женщинах сформировалось на основе нацистской пропаганды, утверждавшей, что обширную восточную территорию населяют полудикие, развратные, лишённые интеллекта дамы, утратившие представление о человеческих добродетелях.

Перейдя границу СССР, нацистские военнослужащие были вынуждены признать, что навязываемые им партией стереотипы отнюдь не соответствуют действительности.

Милосердие

Среди удивительных качеств советских женщин немецкие военные особо отметили их милосердие и отсутствие ненависти к солдатам вражеской армии.

В фронтовых записях майора Кюнера есть отрывки, посвящённые крестьянкам, которые, несмотря на невзгоды и общее горе, не озлобились, а делили с нуждающимися фашистами последние скудные запасы еды. Там также записано, что «когда мы [немцы] испытываем жажду во время переходов, мы идём в их хижины, и они дают нам молоко», тем самым ставя захватчиков в этический тупик.

Капеллан Киллер, служивший в медсанчасти, волей судьбы оказался гостем в доме 77-летней бабушки Александры, чья искренняя забота о нём заставила его задуматься над метафизическими вопросами: «Она знает, что мы с ними боремся, а она мне носки вяжет... Чувство неприязни, наверное, ей незнакомо. Бедные люди делятся с нами своим последним добром. Они делают это из страха, или у этих людей действительно есть врождённое чувство самопожертвования? Или они делают это из добродушия или даже из любви?»

Истинное недоумение Кюнера вызвал сильный материнский инстинкт советской женщины, о которой он писал: «Как часто я видел, как русские крестьянки кричали над ранеными немецкими солдатами, как будто они были их собственными сыновьями».

Мораль

Настоящий шок немецких захватчиков вызвала высокая нравственность советских женщин. Насаждаемый фашистской пропагандой тезис о распущенности восточных дам оказался всего лишь мифом, лишённым основания.

Солдат вермахта Михельс, размышляя над этой темой, писал: «Что они рассказали нам о русской женщине? И как мы её нашли? Я думаю, что вряд ли найдётся немецкий солдат, побывавший в России, который не научился бы ценить и уважать русскую женщину».

Всех представительниц прекрасного пола, пригнанных в Германию с оккупированных территорий СССР на принудительные работы, немедленно отправляли на медицинское обследование, в ходе которого были выявлены весьма неожиданные подробности.

Фельдшер врача Эйрих, санитар Гамм, оставил на страницах своего блокнота такую интересную запись: «Врач, обследовавший русских девушек... был глубоко впечатлён результатами обследования: 99% девушек в возрасте от 18 до 35 лет оказались целомудренными». С добавлением: «он думает, что в Орле было бы невозможно найти девушек для публичного дома...»

Подобные данные поступали с различных предприятий, куда направлялись советские девушки, в том числе с фабрики Wolfen, представители которой отмечали: «Похоже, что русский мужчина уделяет русской женщине должное внимание, что в конечном итоге также отражается на моральных аспектах жизни».

Писатель Эрнст Юнгер, воевавший в немецких войсках, услышав от штабного врача фон Гревеница, что данные о сексуальном разврате восточных женщин являются полным обманом, понял, что чувства его не подводят. Обладая способностью вглядываться в человеческие души, писатель, описывая русских барышень, заметил «сияние чистоты, окружающее их лицо. Его свет сам по себе не имеет мерцания активной добродетели, а скорее напоминает отражение лунного света. Однако именно поэтому вы чувствуете огромную силу этого света...»

Работоспособность

Немецкий генерал-танкист Лео Гейр фон Швеппенбург в своих воспоминаниях о русских женщинах отмечал их «достойные, без сомнения, чисто физические данные». Эту черту их характера заметило и руководство Германии, решившее использовать похищенных с оккупированных территорий восточных дам в качестве слуг в домах преданных членов Национал-социалистической рабочей партии Германии.

В обязанности домработницы входила тщательная уборка квартир, что отягощало изнеженную немецкую фрау и сильно сказывалось на ее драгоценном здоровье.

Чистота

Одной из причин, по которой советские женщины привлекали к домашнему хозяйству, была их изумительная чистота. Немцы, ворвавшиеся в довольно скромные на вид дома мирных жителей, поразились их внутреннему убранству и аккуратности, пропитанным народными мотивами.

Ожидая встречи с варварами, фашистские военнослужащие были обескуражены красотой и личной гигиеной советских женщин, о чём сообщила одна из начальников департамента здравоохранения Дортмунда: «Меня действительно поразила хорошая внешность рабочих с Востока. Наибольшее удивление вызвали зубы рабочих, так как до сих пор я не нашёл ни одного случая, чтобы у русской женщины были плохие зубы. В отличие от нас, немцев, они должны уделять много внимания содержанию зубов».

А капеллан Франц, который в силу своего призвания не имел права смотреть на женщину глазами мужчины, сдержанно заявил: «О женственных русских женщинах (если можно так выразиться) у меня сложилось впечатление, что они своей особой внутренней силой держат под моральным контролем тех русских, которых можно считать варварами».

Семейные узы

Ложь фашистских агитаторов, утверждавших, что тоталитарные власти Советского Союза полностью разрушили институт семьи, которому нацисты воспевали, не выдержала проверки реальностью.

Из фронтовых писем немецких солдат их родственники узнали, что женщины из СССР вовсе не роботы без чувств, а заботливые и заботящиеся дочери, матери, жёны и бабушки. Причём теплоте и близости их семейных уз можно было только позавидовать. При каждом удобном случае многочисленные родственники общаются друг с другом и помогают друг другу.

Благочестие

На фашистов произвело большое впечатление глубокое благочестие советских женщин, которым, несмотря на официальное преследование религии в стране, удалось сохранить в душе тесную связь с Богом. Переходя из одного населённого пункта в другой, гитлеровские солдаты открывали множество церквей и монастырей, в которых проводились службы.

Майор К. Кюнер в своих воспоминаниях рассказал о двух увиденных им крестьянках, которые горячо молились, стоя среди развалин сожжённой немцами церкви.

Нацистов удивили военнопленные, отказавшиеся работать в церковные праздники. Где-то охранники пошли навстречу религиозным чувствам заключённых, а в других был вынесен смертный приговор за неповиновение.

английский

английский